Впрочем, еще задолго до плавания Баренца, русские поморы выработали надежные приемы охоты на моржей, передававшиеся из поколения в поколение, от отцов к сыновьям. В большинстве случаев они старались застать зверей спящими на берегу и, незаметно подкравшись к лежбищу со стороны моря, неожиданно нападали, причем старались колоть крайних, чтобы загнать других подальше на берег, где моржи оказывались сравнительно беспомощными. Поморы убивали зверей копьями с узким наконечником ("спицами") и остроконечными гарпунами, к концам которых привязывали длинную веревку или ремень, так называемый обор. К другому концу обора прикреплялась пустая закупоренная бочка, выполнявшая роль поплавка (благодаря ей убитый морж не мог утонуть в море). Похожие приемы охоты на моржей во время их залегания на суше до последнего времени применяли также чукчи и эскимосы.

По мере совершенствования огнестрельного оружия стал преобладать промысел зверей в море или на плавучих льдинах. Так в основном добывают моржей и в наши дни. Зверобои подходят к стаду на кожаных байдарках или деревянных вельботах, стреляют в плывущего моржа, стараясь лишь ранить его, и тут же вонзают в тушу гарпун. Поплавки из нерпичьих шкур или железных бочек, прикрепленные к гарпуну, держат добычу на плаву. Впоследствии морж погибает от потери крови или от новых пуль. Зверей, лежащих на льдинах, охотники стараются убить наповал. Нельзя сказать, что моржовый промысел даже теперь легок и вполне безопасен. Много невзгод доставляет зверобоям суровое море: людей часами окатывают холодные волны, льды грозят раздавить байдару или вельбот. Тяжела разделка громадных моржовых туш. К тому же всегда есть опасность, что на шлюпку нападет раненый зверь, ударит в днище или борт бивнями и пробьет обшивку.

Напугать гребцов, даже искупать их в море, может и вполне здоровый морж: изредка случается, что он подплывает к шлюпке и, закинув в нее бивни, повисает на борту (любопытство, очевидно, свойственно не только человеку). Раненый же и разъяренный морж тем более опасен. Моржи, по мнению зверобоев, очень боятся крови и вообще всего красного. Именно по этой причине на Чукотке можно увидеть лодки с днищами, выкрашенными снаружи красной краской; считается, что в этом случае меньше риска, что моржи нападут на лодку. Бывает, что при разделке убитых моржей на льдинах зверобои выдерживают и настоящие осады. Животные в силу развитого у них чувства товарищества пытаются помочь своим пострадавшим соплеменникам, отвоевать у людей туши и столкнуть их в море. У охотников в таких случаях остается лишь один выход - отстреливаться от осаждающих льдину зверей.

Усиленный промысел моржей, развивавшийся столетиями, естественно, не мог не отразиться на их поголовье. Еще сравнительно недавно область распространения животных была значительно обширнее современной. Моржи обитали не только в арктических водах, там, где их встречают и в наши дни, но и на севере Атлантического и Тихого океанов. Как мы уже видели, они населяли Белое море, были нередки также у берегов Шотландии, северного побережья Норвегии, в Охотском море. По-видимому, колоссальна была и их общая численность на земном шаре (например, в XVIII в. только с Европейского Севера поступало на рынок до тридцати тонн бивней в год, добывалось же моржей по меньшей мере по пять-шесть тысяч в год).

Численность моржей на земле стала уменьшаться особенно быстро с середины прошлого столетия, когда зверобои уже выбили в Арктике гренландских китов и моржи стали здесь главным объектом промысла.

Вот некоторые примеры. К берегам Новой Земли еще в 80-х годах XIX в. на моржовый промысел выходили десятки шхун. Десятью - двадцатью годами позже моржи здесь уже почти не встречались. Их современная общая численность в Баренцевом море, очевидно, не превышает нескольких тысяч голов. Не в лучшем положении оказываются моржи, обитающие у западной Гренландии и восточной Канады. Стадо, населяющее море Лаптевых и Восточно-Сибирское море (впрочем, и в прошлом самое малочисленное), состоит не более чем из десяти - пятнадцати тысяч животных. На побережье Аляски сто лет назад добывалось до десяти тысяч моржей в год, а пятьдесят лет назад - лишь тридцать моржей! Вообще стадо, обитающее в Чукотском и Беринговом морях, еще в середине XVII в. (до широкого развития коммерческого промысла) насчитывало около двухсот тысяч, а сейчас в нем меньше сорока тысяч моржей.

Техника и способы добычи животных, применяющиеся в последние семьдесят - восемьдесят лет, истребительны не только благодаря высокой "производительности труда" охотников, но и потому, что ведут к бесцельной гибели животных, сокращают и без того медленный прирост их поголовья. Когда промысел происходит в море, как правило, большая часть туш не достается зверобоям и тонет (загарпунить моржа гораздо сложнее, чем его убить). Гоняясь за крупными самцами, охотники уничтожают их в первую очередь и тем самым нарушают нормальное соотношение полов, а также соотношение числа взрослых и молодых зверей в стаде.

Судьба моржей, особенно их атлантического стада, так же как и судьба белых медведей, вызывает в мире все большее беспокойство. Допустить их полное истребление - а такая участь им угрожает - означало бы лишиться интереснейшего в научном и хозяйственном отношении вида. А ведь моржи имеют не только прямую, но и косвенную хозяйственную ценность. Уничтожить их - значит добровольно отказаться от использования обильных даров северных морей - запасов моллюсков, вовлекаемых в хозяйственный оборот с помощью моржей. В самом деле, у побережий Гренландии, в Баренцевом, Беринговом и Чукотском морях на одном квадратном метре дна нередко обитает свыше трехсот и даже пятисот граммов различных живых организмов, основу которых нередко составляют поедаемые моржами моллюски. Лишиться моржей (вспомним, что моржи - основные потребители многих видов моллюсков) - значит потерять доступ к этим богатствам!

Нельзя сказать, что для охраны моржей не предпринимается никаких усилий. В СССР с 1956 г. полностью прекращен государственный промысел зверей; в ограниченном количестве их добывают теперь для своих нужд лишь чукчи и эскимосы. Запрещено также строительство маяков и других сооружений в местах береговых лежбищ животных. Существует проект завоза моржей в Белое море с целью восстановления здесь исчезнувшего стада. Государственный промысел моржей прекращен в США, Канаде, Норвегии.

Однако угроза истребления полярных исполинов не миновала, и их численность, хотя и медленнее, чем прежде, продолжает сокращаться. Моржи требуют большего внимания к себе, более действенной опеки.

Они нуждаются в охране

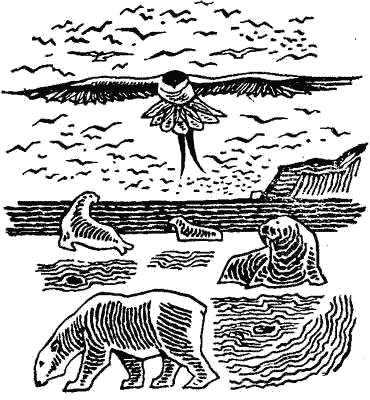

Хозяйственное освоение Арктики, ее животных и растительных ресурсов, по сути дела, только начинается. И, тем не менее, эти ресурсы уже успели оскудеть. С лица земли сравнительно недавно исчезли бескрылая гагарка и лабрадорская гага, стеллерова морская корова и очковый баклан (последние два вида, правда, встречались лишь на подступах к Арктике, на Командорских островах). На грани истребления находятся гренландский кит и эскимосский кроншнеп. Вызывает тревогу судьба белого медведя, моржа, гренландского тюленя, некоторых видов северных гусей и уток, обитателей птичьих базаров.

Немало животных исчезло под натиском человека и в других частях земного шара. Но фауна Арктики вообще бедна видами, и понесенный ею урон особенно значителен. В чем же причина такой уязвимости арктической природы?

Арктика невелика, и широко распространенный взгляд на нее как на страну бескрайних просторов на самом деле ошибочен. Еще со школьной скамьи мы привыкаем к географическим картам, составленным в проекциях Меркатора и ей подобных. На всех этих картах Арктика представляется нам искаженной и чрезвычайно увеличенной. Северный Ледовитый океан и окружающие его побережья мы как бы постоянно рассматриваем через лупу, в то время как на другие районы смотрим невооруженным глазом. В доказательство достаточно привести несколько цифр. Площадь Северного Ледовитого океана (если оставить в стороне спорный вопрос о границах Арктики) исчисляется всего в тридцать с небольшим миллионов квадратных километров и примерно равна площади Европы. Площадь всех островов советской Арктики - менее двухсот тысяч квадратных километров, то есть значительно меньше площади таких государств, как Югославия или Румыния.

На продуктивность и размещение природных ресурсов, в частности животных, в Арктике накладывает свой отпечаток своеобразие природных условий. В летние месяцы благодаря круглосуточному освещению и пониженному содержанию в атмосфере углекислого газа биологические процессы здесь происходят интенсивнее, чем в средних широтах, животные нередко размножаются и растут быстрее. Многие виды птиц, например, в высоких широтах бывают активны большую часть летних суток. Кайры, как мы уже видели, вообще не отдают предпочтения какому-нибудь определенному времени суток и одинаково активны и днем и ночью. Воробьиные птицы, в том числе пуночки, имеют в середине летней ночи лишь очень короткий перерыв в суточной активности - всего один-два часа. Благодаря круглосуточному солнечному освещению арктические птицы летом могут использовать для добывания корма наиболее благоприятные обстоятельства и не зависеть при этом от времени суток. Так, некоторые кулики и чайки (в том числе бургомистры), кормящиеся на берегу моря, бывают наиболее деятельны во время отлива и отдыхают в периоды приливов.

Благодаря более длинному "рабочему дню" многие пернатые в состоянии откладывать в Арктике больше яиц, чем в южных и средних широтах. Так, широко распространенная птица из отряда воробьиных каменка на юге, в Сахаре, откладывает обычно не более пяти яиц, в умеренной полосе Европы - не более шести, а на севере, в Гренландии, - семь и даже восемь яиц. У соколов-сапсанов, гнездящихся в тундре, в гнездах чаще находят по четыре яйца, в то время как на большей части территории Западной Европы эти птицы откладывают обычно по три, а в Средней Азии, как правило, - по два яйца (Наряду с этим для наиболее давних вселенцев в Арктику характерны, наоборот, низкие темпы размножения. Например, кладки белой чайки и поморников содержат по одному-два яйца, в то время как чайки других видов откладывают более трех яиц. У тундровых лебедей бывает в гнездах по два-три яйца, у лебедей кликуна и шипуна - больше четырех яиц. Белые медведи созревают в более позднем возрасте, чем бурые, и имеют меньше детенышей в помете. Очень медленно размножаются овцебыки и т. д.). По этой же причине птенцы в Арктике нередко растут быстрее и оставляют гнезда раньше, чем в средних широтах. Очень короток период размножения у белых гусей. Птенцы соколов-сапсанов в Арктике оставляют гнезда примерно на десять суток скорее, чем в областях умеренного климата. У белой трясогузки рост птенцов ускоряется на Севере на одни-двое суток, но даже и этот "выигрыш" дает птицам в высоких широтах большие преимущества.

В то же время неблагоприятные зимние условия - продолжительная полярная ночь, залегающий на долгий срок очень плотный снежный покров, замерзание, а иногда и промерзание до дна водоемов - для многих видов сводят на нет "выгоды" арктического лета. Поэтому-то например, так медленно растут в Арктике кустарники. Многие виды бабочек завершают цикл своего развития не за год, как это бывает в средних широтах, а за два и даже три года. Медленно растут и созревают многие виды северных рыб.

Из-за изменений в условиях обитания, в количестве и доступности кормов состав и весь облик арктической фауны резко меняется по сезонам года. Подавляющее большинство птиц и значительная часть зверей, встречающихся в этой области, принадлежат к числу мигрирующих, или кочующих, видов: на зиму они оставляют пределы негостеприимной Арктики. Здесь вообще нет строго оседлых наземных позвоночных животных. Весной и осенью даже лемминги совершают переселения с одних участков тундр на другие.

Из ста с небольшим видов птиц, гнездящихся в высоких широтах, немногим более десятка отваживаются проводить зиму в тундрах и в водах Северного Ледовитого океана. На острове же Врангеля зимует лишь один ворон. Остальные птицы нередко проделывают долгий и тяжелый путь, прежде чем достигают районов своих зимовок. Большинство арктических куликов проводит зиму в южной Азии, Африке и иногда даже в Австралии. Камнешарки, например, с северо-востока Азии улетают в южную Азию и Австралию. Там же зимуют их соседи по гнездовью - исландские песочники. Дутыши осенью отправляются в Южную Америку. У ее тихоокеанских берегов проводят зиму размножающиеся на острове Врангеля плосконосые плавунчики. На зимовках, так же как и на своей родине, кулики обитают на морских побережьях, берегах рек, озер и болот. Поморники и моевки рассеиваются в зимние месяцы по просторам Тихого океана. Гаги зимуют у кромки льда в Беринговом море, где встречаются со своими "земляками" кайрами.

Замечательные по дальности перелеты совершают полярные крачки. Эти птицы еще не "открыли" Берингова пролива. С северных побережий Европы и Азии, в том числе с острова Врангеля, крачки летят на запад, огибают западные берега Европы, Африки и достигают Антарктиды. Там они и остаются на зимовку. В течение года птицы, следовательно, дважды совершают полукругосветные перелеты и большую часть жизни проводят под лучами незаходящего солнца.

С началом зимы начинается массовое переселение к югу стад тундровых северных оленей. Вслед за ними подобно пастухам движутся волки. Песцы либо откочевывают по замерзшим рекам к югу, либо, как на острове Врангеля, выходят на морской лед. В этом случае они держатся у кромки льда и полыней, собирая случайные выбросы моря, или становятся спутниками белых медведей. Весной все эти пернатые и четвероногие странники устремляются со своих дальних и близких зимовок в тундру, на побережья северных морей, чтобы воспользоваться дарами арктической природы и успеть за короткое лето произвести на свет, выкормить и вырастить потомство.

Условия обитания живых организмов в разных частях Арктики также различны. В то время как большие пространства остаются здесь почти безжизненными, в отдельных очагах, своеобразных оазисах, развивается жизнь, поражающая своим богатством и разнообразием.

Вообще жизнь летом сосредоточивается в Арктике преимущественно в долинах рек и межгорных котловинах, где растительность особенно пышна и разнообразна и где, следовательно, больше кормов для растительноядных животных и укрытий для птиц. Склоны речных долин весной первыми освобождаются от снега, и растительность на них появляется раньше, чем в других местах. Крутые берега рек - единственные в тундре возвышения, где могут гнездиться хищные птицы - мохноногий канюк и сокол-сапсан. По склонам речных долин, где почва протаивает на большую глубину, роют свои норы песцы; привлекает их сюда и обилие корма - грызунов, птиц. Участки арктической суши, занятые ледниками или каменными россыпями, почти безжизненны (эти территории при подсчете общей площади арктической суши зоолог может просто не принимать во внимание). Очень мало животных обитает в сухих, лишь местами покрытых чахлой растительностью пятнистых тундрах, среди арктических "полупустынь".

Для Арктики очень характерно, что по мере продвижения к северу суша становится все менее гостеприимной, бедной кормами и жизнь все больше тяготеет к водоемам. Уже в подзонах мохово-лишайниковых и особенно арктических тундр (Зону тундр, или Субарктику, большинство географов подразделяет на южную подзону мохово-лишайниковых тундр и северную подзону арктических тундр. Полосу кустарниковых тундр, с юга окаймляющую Субарктику, относят иногда к тундровой зоне, иногда - к зоне лесотундры) многочисленные пресноводные водоемы и прибрежная полоса моря богаты жизнью, а количество кормов на суше становится ограниченным. Не случайно в птичьем населении этих районов преобладают водные или околоводные птицы - чайки, утки, кулики. В высоких широтах Арктики в общем уже немногочисленные животные живут в основном за счет моря. Например, пуночки, на юге Арктики вполне наземные птицы, на крайних северных участках суши прокормиться не могут и весной вынуждены вести "полуморской" образ жизни, собирая у полыней выплеснутых на лед рачков. Даже северные олени на Шпицбергене существуют зимой в значительной мере за счет "даров моря" и кормятся водорослями, выброшенными на берег штормом.