Темная сторона высадки на Луну

Вопрос о том, что необходимо для достижения успеха в данной конкретной профессии, для доставки товаров или выполнения работы, не так сложен, когда мы переходим к делу. Помимо набора навыков, необходимых для выполнения конкретных обязанностей в юриспруденции, бизнесе и любой другой сфере деятельности, которая приходит вам на ум, есть некоторая совокупность характеристик, необходимых для максимальных свершений.

В 2005 году Белинда Борд и Катарина Фризон из Университета Суррея провели опрос с целью выяснить, что именно рождает лидеров в бизнесе. Исследовательницы хотели знать, какие именно аспекты личности отличают тех, кто летает в бизнес-классе, от тех, кто летает эконом-классом.

Борд и Фризон взяли три группы (менеджеров, пациентов психиатрических больниц и пациентов специальных психиатрических больниц тюремного типа (заключенных) - как тех, которые были психопатами, так и страдающих другими психиатрическими заболеваниями) и сравнили их результаты по данным теста психологического профилирования.

Анализ показал, что большое количество психопатических качеств было в значительной степени присуще менеджерам, чем так называемым преступникам с "отклонениями". Речь идет о таких качествах, как внешнее очарование, эгоцентризм, убедительность, отсутствие эмпатии, независимость и сосредоточенность. Основное различие между группами заключалось в более "антисоциальных" аспектах синдрома: если вернуться к нашей аналогии с ползуном студийного пульта, то у преступников он показывал более высокие значения таких показателей, как правонарушения, физическая агрессия и импульсивность.

Похоже, что другие исследования также согласуются с этим образом студийного пульта: граница между функциональной и дисфункциональной психопатией зависит не только от присутствия психопатических качеств per se, но от их степени выраженности и того, как они комбинируются друг с другом. Мехмет Махмут и его коллеги из Университета Маккуори недавно продемонстрировали, что паттерны мозговой дисфункции (особенно связанной с глазнично-лобной корой, той областью мозга, которая регулирует включение эмоций в процесс принятия решений), наблюдаемые у криминальных и некриминальных психопатов, имеют размерные, а не дискретные различия. По мнению Махмута, это означает, что данные две группы индивидов не следует считать качественно различными популяциями; скорее они занимают различные положения в одном и том же нейропсихологическом континууме.

Проводя аналогичные (хотя и не столь высокотехнологические) исследования, я попросил первокурсников представить, что они являются менеджерами компании, занимающейся подбором персонала. "Безжалостный, бесстрашный, аморальный и сосредоточенный, - сказал я им. - Предположим, у вас есть клиент с таким профилем. Как вы думаете, для какой сферы деятельности он подошел бы?"

Их ответы, как мы убедимся далее, оказались на удивление проницательными. Президент компании, разведчик, хирург, политик, военный… Они перечислили все эти профессии. Наряду с серийным убийцей, наемным убийцей и грабителем банков.

"Интеллектуальные способности сами по себе позволяют элегантно прийти к финишу вторым, - говорил мне один успешный президент компании. - Помните, выражение "идти по головам" существует не просто так. Дорога наверх трудна. Но гораздо проще забраться на самый верх, если вы будете использовать окружающих в качестве трамплина. И станет еще проще, если они будут думать, что вы делаете это ради них".

С этим абсолютно согласен Джон Маултон, один из самых успешных венчурных капиталистов в Лондоне. В своем последнем интервью газете Financial Times он назвал решительность, любопытство и бесчувственность тремя самыми ценными качествами характера. Трудно оспаривать ценность первых двух. Но бесчувственность? Маултон объясняет: "Самое лучшее в бесчувственности то, что она позволяет вам спать, когда другие не могут сомкнуть глаз".

Если идея о том, что психопатические качества оказываются очень кстати в бизнесе, не вызывает такого уж сильного удивления, то как насчет психопатов в космосе? Я отважусь заметить, что идея отправки психопатов в глубины космоса, учитывая их земную репутацию, не кажется столь уж блестящей. Вы понимаете, что психопатические черты могут не войти в список критериев НАСА для отборов астронавтов. Но мне хотелось бы рассказать одну историю, которая является прекрасной иллюстрацией того, какую пользу можно извлечь из неврологических данных, полученных с помощью сканирования головного мозга Робертом Хэером. Историю о том, как нечеловеческая сосредоточенность и ледяная отстраненность нейрохирурга Джеймса Джерати может иногда определять успех не только на заседаниях совета директоров, в зале суда или в операционной, но и в совершенно ином мире.

Эта история началась так. Двадцатого июля 1969 года, когда Нил Армстронг и его напарник Базз Олдрин кружили над лунной поверхностью, выискивая место для посадки, они вот-вот могли врезаться в нее. Проблемой была геология. Скал оказалось слишком много, а топлива - слишком мало. Скалы и валуны покрывали поверхность Луны, не позволяя безопасно приблизиться к ней. Олдрин наморщил лоб. Смотря одним глазом на измеритель горючего, а другим - на лунный ландшафт, он поставил Армстронгу жесткий ультиматум: посади эту штуку - и притом быстро!

Однако Армстронг явно был более флегматичным. Возможно (кто знает?), у него просто не было времени на непрошеного советчика. Но по мере того, как время истекало, горючее кончалось, а перспектива смерти из-за силы тяжести становилась все более очевидной, он хладнокровно разработал план действий. Он приказал Олдрину пересчитать на секунды оставшееся количество топлива. И начать вслух обратный отсчет.

Олдрин сделал то, что ему сказали.

"Семьдесят… шестьдесят… пятьдесят…"

Пока он считал, Армстронг внимательно изучал раскинувшийся под ними лунный пейзаж.

"Сорок… тридцать… двадцать…"

Однако ландшафт оставался все таким же негостеприимным.

Затем, когда оставалось всего десять секунд, Армстронг увидел счастливый шанс - серебряный равнинный оазис у самого горизонта. Неожиданно и незаметно, как хищник бросается на свою добычу, его мозг сосредоточился на цели. Словно во время тренировочного полета, он направил судно к зоне сброса и выполнил идеальную, описанную в учебниках посадку в единственно возможном на много миль месте. Один гигантский прыжок для человечества. И одна гигантская космологическая путаница.

Взрывотехники - как они работают?

Этот отчет о невероятной безмятежности во время межпланетного полета характеризует жизни на грани возможности, где триумф и крах разделяет размытая и хрупкая граница, которую можно незаметно перейти в любой момент. На этот раз, однако, путь к краху оказался закрыт. И хладнокровие Нила Армстронга перед лицом опасности помогло совершить один из величайших подвигов в истории человечества.

Но в этой истории есть еще кое-что. Позднее выяснилось, что во время посадки сердцебиение Армстронга не усилилось. Он сажал космический корабль на лунную поверхность так же спокойно, как подъезжал бы к бензоколонке. Какие-то странности сердечно-сосудистой системы? Ученые с этим не согласны.

В 1980-х исследователь из Гарвардского университета Стэнли Рэчман обнаружил нечто подобное у взрывотехников. Рэчман хотел узнать, что отличает представителей этой чрезвычайно опасной и рискованной профессии от обычных людей. Все взрывотехники являются хорошими специалистами. В противном случае они оказываются мертвыми. Но что такого есть у этих звезд, чего нет у второстепенных светил?

Чтобы выяснить это, Рэчман выбрал несколько опытных взрывотехников - тех, кто проработал в этом качестве десять и более лет, - и разделил их на две группы: кто получал награды за свой труд - и кто не получал. Затем он сравнил сердцебиение взрывотехников во время работы, требовавшей чрезвычайно высокого уровня концентрации.

Рэчман получил поразительные результаты. Хотя ритм сердцебиения у всех взрывотехников не менялся во время работы, нечто невероятное происходило с теми, у кого были награды. Сердце у них начинало биться медленнее. Когда они оказывались в опасной зоне ("На стартовой площадке", - как выразился один из них), они входили в состояние холодной и медитативной сосредоточенности: поднимались на высший уровень сознания и становились одним целым с тем устройством, с которым работали.

Далее был проведен более глубокий анализ, который выявил причину этого несоответствия: уверенность в себе. Взрывотехники, имевшие награды, продемонстрировали более высокие показатели в тестах на базовую уверенность в себе, чем их коллеги, не получавшие наград.

Их успех коренился в уверенности.

Стэнли Рэчман знает все о бесстрашной и абсолютно холодной неврологии психопатии. И его открытия явно знаменуют собой прорыв. Он задался вопросом: должны ли мы пристально следить за нашими взрывотехниками? И пришел к однозначному заключению: "…работники, награжденные за мужественное и бесстрашное поведение, лишены психологических аномалий и не склонны к антиобщественному поведению… Большинство описаний психопатии включают в себя такие прилагательные, как "безответственный" или "импульсивный"". А эти прилагательные никак не применимы к субъектам исследований Рэчмана.

Но в свете результатов опроса Белинды Боард и Катарины Фризон, проведенного в 2005 году, которые, как вы помните, показали, что многие психопатические черты присущи в большей мере руководителям бизнеса, нежели преступникам с диагностированной психопатией, выводы Рэчмана заставляют нас задаться вопросом: а что именно мы имеем в виду, когда употребляем слово "психопат"? Рэчман пытается уверить нас, что не все психопаты являются если не полностью дикими, то хотя бы социально одичавшими. На самом деле на основании результатов работы Борд и Фризон можно выдвинуть предположение о том, что именно "антисоциальный" полюс этого расстройства, с элементами импульсивности и безответственности, определяет, будет ли психопат "созидать или разрушать" - в зависимости от того, указывают ли ползуны на пульте его личности на разрушение или успех.

В колеса этих исследований вставляет методологические палки и тот факт, что, как выяснилось, взрывотехники - не единственные, у кого замедляется сердцебиение, когда они приступают к работе. Специалисты по отношениям Нил Джейкобсон и Джон Готман, авторы популярной книги "Когда мужчины бьют женщин" ("When Men Batter Women"), отмечали точно такие же паттерны работы сердечно-сосудистой системы у нападающих определенных типов, которые, как показали исследования, в тот момент, когда избивали своих партнерш, были спокойнее, чем когда они лежали в кресле с закрытыми глазами.

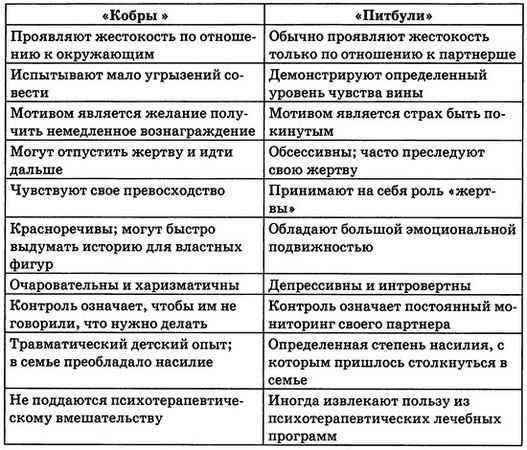

В своей часто цитируемой типологии мужчин, склонных к насилию, Джейкобсон и Готман называют индивидов этого типа "кобрами". "Кобры", в отличие от своей противоположности - "питбулей", атакуют быстро и яростно, полностью сохраняя над собой контроль. Они обладают невероятной способностью точно называть, что и когда они чувствуют. Кроме того, как следует из названия этого типа, они становятся спокойными и сосредоточенными перед тем, как напасть. С другой стороны, "питбули" обладают большим эмоциональным непостоянством и склонны сначала долго терзаться - и лишь потом выходить из себя. Сравнение этих двух типов позволяет выяснить множество интересных вещей.

Таблица 1. Различия между "кобрами" и "питбулями".

Как полагает Рэчман, поразительное бесстрашие взрывотехников может быть следствием мужества. Оно может быть следствием привычки, когда человек постоянно подвергается опасностям. Но существуют отдельные индивиды, обладающие бесстрашием по праву рождения, чья глубинная биология настолько отличается от других людей, что не поддается даже малейшим тревогам как на сознательном, так и на бессознательном уровне.

Я знаю, ибо я тестировал их.

Запах страха

Если вы когда-либо пугались из-за турбулентности во время полета на самолете, или нервничали, когда поезд останавливался в туннеле, или просто испытывали неопределенное чувство тревоги из-за того, что что-то не так, - возможно, вы реагировали на страхи окружающих вас людей так же сильно, как и на саму причину страха. В 2009 году Лилиана Мухика-Пароди, специалист по когнитивной нейробиологии из Университета Стоуни Брука в Нью-Йорке, взяла пробы пота из подмышечных впадин скайдрайверов, совершавших свой первый прыжок, когда они с бешеной скоростью неслись к земле. В лаборатории она перенесла пробы пота скайдрайверов (подушечки с абсорбентом прикрепляли к подмышкам добровольцев), а также образцы нормального пота, собранного у бегунов, в специально откалиброванный распылитель. Этим распылителем она потрясла у носа второй группы добровольцев, проходящих сканирование на томографе.

Угадайте, что получилось. Даже при условии того, что никто из добровольцев не знал, что именно они нюхают, у тех, кто вдохнул запах пота, выделившегося от страха, была зарегистрирована более высокая активность участков мозга, обрабатывающих сигналы страха (миндалины и гипоталамуса), чем у тех, кто вдохнул запах обычного пота. Кроме того, в задаче на распознавание эмоций добровольцы, понюхавшие пот страха, на 43 % точнее определяли, имеет ли лицо угрожающее или нейтральное выражение, чем те, кто вдохнул запах его пота.

Все это рождает достаточно интересный вопрос: можем ли мы "подхватить" страх точно так же, как мы подхватываем простуду? Мухика-Пароди и ее сотрудники считают, что да - ив свете своих открытий допускают вероятность того, что "в человеческой социальной динамике может быть скрытый биологический компонент, который делает эмоциональный стресс "заразным"".

А это рождает еще более интересный вопрос: а как насчет иммунитета? Есть ли среди нас те, кто с большей вероятностью поддается червю страха? Есть ли у некоторых из нас на него лучший нюх?

Чтобы ответить на эти вопросы, я несколько видоизменил эксперимент Мухика-Пароди. Во-первых, я показал одной группе добровольцев фильм ужасов "Кэндимен", а вторую послал бегать на беговой дорожке. Затем собрал пробы их пота. А затем, скажем так, "разлил его по бутылкам". Наконец, я побрызгал потом перед носом третьей группы добровольцев, которые играли в имитацию азартной игры.

Это игрой был кембриджский тест азартных игр (Cambridge Gamble Task) - компьютерный тест на принятие решений в условиях риска. Тест состоит из серии испытаний, в ходе которых участникам предлагают набор из десяти коробок (красного или синего цвета), а они должны догадаться, в какой из коробок находится желтый жетон. Соотношение цветов в каждом испытании варьирует (например, четыре красные и четыре синие коробки в одном испытании - и одна синяя и девять красных в другом). Участники начинают, имея 100 баллов, фиксированную долю которых (5, 25, 50, 75 и 95 %) они должны поставить на кон во время первого испытания. То, что происходит далее, зависит от их результата. В зависимости от выигрыша или проигрыша из первоначальной суммы баллов отнимают (или прибавляют к ней) некоторое количество баллов. Эту процедуру повторяют во время всех последующих испытаний. Более высокие ставки связаны с большим риском.

Если теория Мухика-Пароди верна, можно сделать достаточно прямолинейный прогноз. Добровольцы, понюхавшие пот, выделившийся во время просмотра "Кэндимена", были бы более осторожны и играли более консервативно, чем те, которые вдохнули аромат спортивного пота.

Но здесь есть один момент. Половина добровольцев была психопатами.

Есть ли у психопатов, известных своим хладнокровием под давлением, иммунитет к стрессу окружающих? Может быть, как и опытные охотники и следопыты, психопаты исключительно чутко реагируют на визуальные маркеры уязвимости (как обнаружила Анджела Бук), но невосприимчивы к обонятельным маркерам?

Результаты эксперимента не допускали двоякого толкования. В точном соответствии с открытиями Мухика-Пароди, добровольцы-непсихопаты прижимали карты поближе к груди, когда подвергались воздействию пота страха, и делали более низкие ставки.

Но психопаты оставались безразличными. Они не только более дерзко начинали игру, но и более дерзко заканчивали ее, продолжая рисковать, даже нанюхавшись страха до предела. Казалось, что их неврологическая "иммунная система" сразу же начинала жесткую борьбу с "вирусом", беря на вооружение политику нулевой терпимости по отношению к тревоге, которой остальные добровольцы позволяли распространяться.

Обоюдоострый меч

Если бросить случайный взгляд на витрину, проходя мимо книжного магазина (или, в наши дни, просматривая каталог Amazon)у то название "Мудрость психопатов" может показаться странным набором слов на обложке книги. Хотя и привлекающим внимание. Но, скорее всего, странным. Раздражающее соседство этих двух экзистенциальных монолитов, "мудрости" и "психопатов", оставляет привкус семантического компромисса, далекого от конструктивного, осмысленного диалога за круглым столом логически выдержанной научной беседы.

Однако основополагающий тезис книги, согласно которому психопаты обладают мудростью, очень серьезен. Хотя, возможно, и не мудростью в традиционном смысле этого слова - накоплением жизненного опыта. Мудрость является врожденной, невыразимой функцией их бытия. Рассмотрим, к примеру, аналогию, о которой мы поговорим позже.

Итак, психопат.

Запертый, должен я добавить, в одиночную палату отделения расстройств личности с максимальным уровнем безопасности:

"Мощный и высококлассный спортивный автомобиль не является ни хорошей, ни плохой вещью - все зависит от того, кто сидит за его рулем. Этот автомобиль, к примеру, позволяет опытному и умелому водителю вовремя доставить рожающую жену в больницу. Или, в другой вселенной, слететь восемнадцатилетнему парню и его подружке с утеса.

По сути дела, все зависит от управления. От навыка водителя…"

Он прав. Возможно, одной самой важной особенностью психопата, той особенностью, которая определяет отличие психопатической личности от личностей большинства "нормальных" людей, является то, что психопатам наплевать, что о них думают их сограждане. И это в том мире, где имидж, брендинг и репутация становятся священными! Что это говорит нам: 500 миллионов на Фейсбуке? Двести миллионов видео на YouTube? Одна камера видеонаблюдения на каждые двадцать жителей Великобритании? И из-за того, что психопатам на нас наплевать, они так часто попадают в неприятности.

И по этой же самой причине они так притягательны для нас.