А мне вот пришлось… Сани пулей промчали с полкилометра всего пути и вынеслись на простор, и тут, улучив момент, на меня сиганул Барсик. Как он, бедный, пробирался за мной по этим зарослям, не знаю… Дальше мы пересекли улицу, шедшую вдоль реки, и выскочили на покатый берег Осокоревки, где я легко уже повернула сани в сторону и они скоро остановились.

Назад на каток я возвращаться не стала - исхлестанное ветвями лицо пекло и кровоточило, Нога гудела, да и вся я казалась себе измятой и скукоженной. Я встала с саней, нетвердо вышла на улицу, параллельную реке, прошла пару кварталов и повернула к себе, не забыв Барсику указать на дом деда Полякова.

- Вот тут, Барсик, ты родился, - он приветливо помахал хвостом, словно извинялся, что в момент удара о гору не смог разделить мою участь. - Ты все правильно сделала, чудак, - сказала я и потрепала его по холке.

Естественно, он опять сидел на санях и эксплуатировал мою физическую силу и любезность.

Но самое интересное случилось потом…

Песик, безусловно, соболезновал мне. Он даже пытался подпрыгивать и зализывать царапины на моем лице. Но мама ему этого не позволила и обработала их йодом. Зато, когда я через недельку-другую пошла на каток и мы с ним съехали вниз, - о, удивительное удивление! - Барсик, опередив меня, уцепился зубами в веревку и, пятясь, потащил сани наверх. Только сейчас я сообразила, что ни разу Барсик не попытался взобраться на сани и проехаться, когда я тащила их наверх! Почему я раньше этого не замечала?

Сколько раз он наблюдал мои пыхтения, мое медленное шагание на горку, сопровождающееся молчаливым обещанием себе самой, что я выйду из балки и пойду домой, потому что уже не могу кататься, что жутко устала. А потом пару минут отдыхала и снова съезжала вниз, обманывая себя, что это уж точно в последний раз. И всегда он ничем не мог помочь мне, разве что на сани не усаживался, когда я тянула их наверх, не добавлял мне трудностей. А я не замечала его героизма и самоотречения… Он понимал, что его стараний помочь мне я - не замечала!

И вот пытался доказать это более красноречивым образом. Ведь ему совсем не трудно выволакивать эти сани на горку, не то, что мне. Да он бы и просто какую-нибудь палку потаскал за мной, если бы я захотела. Но зачем размениваться на бесполезную палку, когда можно с пользой тащить сани?

Игнорировать такие побуждения было выше моих сил! Я развернула его мордочкой вперед, завела так, чтобы он мог везти санки, взяв веревку в зубы, и хлопнула по спинке. Он повиновался, как ребенок.

- А теперь пошли!

Были взрослые серьезные люди, которые не верили рассказам своих детей и внуков, что я катаюсь с горки со своим песиком, а потом он вытаскивает санки наверх, а я топаю рядом. И они приходили посмотреть на это чудо.

Вот почему мой Барсик никогда не сидел на цепи, не носил ошейник - его в селе знали и любили. Он шикарно прожил свою собачью жизнь, и это меня успокаивает.

2. Певунья-девочка жила…

С Людмилой, главной подругой моего детства, я познакомилась в шестилетнем возрасте. Мы жили по соседству - наши дома, повернутые друг к другу торцами, лежали по разные стороны улицы. Только ее дом был выше к повороту на большак, так что наши окна выходили на их огород. Вдоль фронтальной стороны их огорода шел проулок, упирающийся прямо в наши ворота. Получалось, что нам был виден их двор, как на ладони, а им наш - нет. Ну, это, конечно, когда не было растительности на огородах и листьев на деревьях и ничего не загораживало взгляд. А если загораживало, то нам достаточно было выйти за ворота.

Мы были дальними родственниками - наши деды со стороны матерей приходились друг другу двоюродными братьями и очень дружили. Доказательством той дружбы у них на усадьбе остался чудесный сад, посаженный моим дедом, - энтузиастом садоводства, ярым мичуринцем{1}, убежденным и деятельным человеколюбцем. Еще один подобный сад, только другого ассортимента, дедушка насадил своей родной сестре Елене. Именно из этого сада она и принесла абрикосы моей маме, когда я родилась{2}. Эти два сада по количеству плодово-ягодных насаждений и разнообразию сортов уступали только нашему.

Дружили в юности и наши матери, считавшиеся троюродными сестрами. Так Людмилина мать Мария Сергеевна крестила меня и была моей духовной наставницей. Хотя со своими обязанностями не справлялась, да и не понимала их. Как и многие простые люди, она думала, что быть крестной матерью - это почетное звание, а не труд по воспитанию крестницы. Ясное дело, невелика была мне польза от нее, если не считать того, что своей жизнью она демонстрировала полезные примеры: чего делать не надо и как поступать не надо.

Чтобы представлять наши с Людмилой домашние обстоятельства, скажу немного о семьях.

Наша семья была маленькой - состояла из родителей и нас с сестрой. Мамины родители, хозяева доставшегося нам дома, погибли во время войны от рук немецкого зверья. Погиб в том огне и папин отчим, а мать его, моя бабушка Саша, жила в собственном доме с младшим сыном Георгием.

Первая и яркая особенность нашей семьи состояла в отцовой национальности - он был ассирийцем. Его отец - а значит, мой дед - проживал с родителями в Багдаде; там же воспитывался и мой отец до отроческого возраста.

От матери в папе все же была толика славянской крови, в силу чего он обладал не только по-восточному яркой, но и по-славянски красивой внешностью. Был он необыкновенно привлекателен и как человек - впечатлителен, эмоционален, открыт, что сообщало ему неподдельность и живость в общении, и, главное, сметлив умом и богат рукодельными талантами. Он, как бог, - все знал и все умел. Просто роскошь иметь такого отца!

Вторая особенность - полнота нашей семьи, так как папа вернулся с войны. Семья с двумя родителями в послевоенное время оказывалась редкостью в силу пережитой народом трагедии, поэтому мы все вместе представляли счастливое исключение, и маме многие женщины завидовали. Но для нее папина броская внешность была проклятием, потому что он не уклонялся от соблазнов и неимоверно огорчал ее своим поведением. Из-за этого мы жили в постоянном напряжении, иногда выливающемся в бурные и шумные конфликты. Конечно, это сказывались издержки войны: мужчины, оставившие на фронтах свою молодость, радовались победе, продолжающейся жизни и спешили в наступившем мире наверстать упущенное. Папины похождения не нравились не только маме, они и мне, впечатлительному ребенку, стоили нервов, хотя это уже были мои проблемы, как теперь говорят.

Семья моей подруги состояла из трех поколений. К старшему принадлежала фактическая хозяйка дома бабушка Федора Алексеевна, муж которой тоже погиб на расстреле, устроенном немецкими ублюдками. Время от времени она давала у себя приют кому-то из детей - то Екатерине, то Оксане… Как раз в период, о котором я пишу, с нею жила самая младшая дочь Мария со своими детьми. Кроме Людмилы у нее был еще первенец - Николай.

Так вот о Марии Сергеевне…

Странная это была женщина: красивая, работящая, уживчивая с коллегами и соседями, с начальством, со многими другими людьми - но… не такая как все. Странность ее заключалась в некоем своеобразии, о котором даже не знаешь как сказать. Достаточно того, что все ее дети - а у нее после Людмилы родилась еще одна дочь - были от разных мужей и с откровенным вызовом носили разные фамилии, как памятники ее интимной истории. Но дело даже не в этом, а в том, что она не умела жить с тихими и покладистыми мужьями, не нравились они ей, и она шумно и громогласно разводилась с ними. Свой окончательный выбор остановила на краснолицем грубом мужичке с дурным нравом и мощными кулаками, который начинал супружеские нежности, будучи обязательно в изрядном подпитии, выяснением отношений с хрипло-басистым криком, доходящим до рева, затем продолжал безудержной дракой и битьем посуды и оконных стекол. Казалось, это ее грело - возможно, в таких дебютах она находила вдохновение и доказательство неистовой любви, желанной сердцу.

Бабушка и дети, учуяв, что наступает "бушевание", как они это называли, разбегались то по соседям, то по кустам. Тогда у супругов наступало сокровенное примирение, и страсти входили в стадию любовного экстаза. Эти события травмировали всю улицу, уродовали детей, причем не только своих. Наутро Мария Сергеевна несла по селу синюю от побоев физиономию, как флаг какой-то ей одной ведомой победы. Нога ее была гордо вскинута, а губы твердо и несгибаемо поджаты. Рядом плелся муж, поддерживая ее под руку.

Люди провожали беспокойную парочку насмешливыми взглядами, а меня такое отношение обижало и передергивало. Возможно, потому что я очень сочувствовала бабушке Федоре, у которой, по ее словам, от домашних "концертов" сразу же начиналось недержание мочи. И не беспочвенно.

Дело в том, что дядя Саша, последний муж Марии Сергеевны, входя в раж, переставал различать лица и крушил всех подряд, кто был рядом - и старых и малых. Сносить побои старушке было не под силу, и она убегала на улицу. А поскольку стеснялась своего недуга, не умея к нему приспособиться, то не искала приюта в теплых домах соседей, а отсиживалась в кустах или в погребе, где окончательно перемерзала и делала себе еще хуже. Людмила, как только начиналась домашняя катавасия, прибегала к нам и мы преспокойненько укладывались спать. А вот ее младшая сестра, в силу малого возраста неспособная убежать, реагировала на происходящее между родителями, которые ей одной в этом доме оба были родными, острее бабушки Федоры и помечала свои траектории жидким пометом.

Жалко мне было и крестную, всегда побитую, молчаливую, замкнутую на своих внутренних переживаниях. Отстраняясь от ответственности за домашний очаг, за мир и согласие в его стенах, она терроризировала родных людей, старых и слабых, зависящих от нее, да еще всем своим несчастным видом заставляла их сочувствовать ей, эмоционально обслуживать ее странные потребности. Казалось, ее душевной глухоте не было предела, или она нарочно не понимала очевидного: в материнском доме, милостиво приютившем ее, она создала невыносимую для жизни обстановку - и ничуть не угрызалась этим. Пригретый ею домашний дебошир регулярно избивал тут и хозяйку дома, ее старую мать, и старших детей. Между тем все они отлично понимали, что в материальном плане семья от него не зависит, и он ведет себя как палач исключительно в угоду своей жены.

Глядя на эти дела, я думала: если бы, не дай бог, из-за меня мою мать кто-то ударил, то первым я порешила бы обидчика, а потом и себя предала самому страшному суду. Ей же подобные простые и естественные мысли в голову не приходили. За эгоизм, за неблагодарность к матери и жестокость к двум сиротам, растущим без отцов, за нежелание понимать зло, потоками изливающееся на головы этих несчастных людей, соседи ненавидели мою крестную, осуждали, гневно обсуждали между собой. Я знала и слышала их возмущения, и мне казалось, что я должна что-то сделать, если эти люди мне не безразличны.

Но сделать ничего нельзя было - в том-то и дело, что моя крестная жила именно так, как хотела, правда, не выясняя, хотели ли так жить ее домочадцы. Однажды, когда третий муж Марии Сергеевны начал "давать первые концерты", мой отец попытался вмешаться и защитить избиваемых, так Мария Сергеевна подняла такой крик, словно он посягнул на ее сокровища. С той поры между ними приятельские отношения, существующие изначально, закончились.

Мария Сергеевна считала, что ее жизнь, наконец, устроилась. С третьим мужем она ладила и осталась доживать век. Но куда было девать двух старших детей, нахлебников от предыдущих браков? Они были чужими ее мужу, ненавидели его, да и ей напоминали не самые милые страницы биографии. Между тем они подрастали и требовали заботы и все больших расходов…

С Николаем, мальчишкой, дело решилось просто. Он имел скромные способности к наукам, зато, к счастью, прекрасно играл на баяне, что позволило пристроить его в музыкальное училище. Так в семнадцать лет он навсегда ушел из дому, и впредь наведывался туда не чаще одного раза в десятилетие. Трудовая жизнь его прошла в школах, среди детей, которых он обучал музыке и пению.

Вот так же легко и быстро, с наименьшими потерями, видимо, хотелось матери отделаться и от Людмилы, дочери. Но тут были закавыки, во-первых, Людмила ходила в первых отличниках своего класса и, во-вторых, обладала недюжинным талантом - абсолютным музыкальным слухом и сильным прекрасным голосом. Засовывать такую девочку в какую-то мрачную дыру, лишая шанса на обретение достойного места в жизни, - было бы верхом бесчеловечности.

И тут Людмила сама себе все испортила, сыграв на руку… остальным.

К несчастью, она была дочерью своей матери - слишком рано созрела и возжаждала мужской любви. На этом-то мать и подловила ее, на этом и сыграла, возмечтав поскорее выдать замуж и одним махом решить все, все проблемы!

В лето, когда Людмиле исполнилось семнадцать лет, началась реконструкция нашего градообразующего предприятия - арматурного завода. И в село хлынула орда временных рабочих с предприятия-подрядчика. Были среди них и женатые мужики, более-менее благополучные и устроенные, но были и кочующие искатели приюта - без кола и двора, без семьи и памяти. Таким оказался и некий сварщик Саша, зрелый-перезрелый фрукт, по сути и по виду старик. Он-то и воспользовался неопытностью и доверчивостью Людмилы, пообещав за оскверненную девственность купить ей плащик к новому учебному году.

Вместо того чтобы подать на педофила в суд, Мария Сергеевна взяла его в свой дом и устроила там вертеп.

- С кем Люда спит? - спрашивали соседи маленькую ее сестру, которая прибегала в их дворы погулять.

- С Сашком, - простодушно отвечала та, а соседи озадаченно поджимали губы и опускали глаза.

И это при том, что Людмила еще ходила в школу, в выпускной класс! А рядом росла младшая сестра, рядом - обо все этой истории знали все-все дети, с разинутыми ртами провожающие отныне Людмилу, куда бы она ни шла… Это был не просто вызов общественной морали, а надругательство над нею! Оправдание преступления, потакание преступлению - опаснее самого преступления, ибо создает почву для его ползучей экспансии в нормальную среду. Этого очень боялись. Общественное мнение бурлило! Люди шушукались и негодовали!

Людмила, как будто упиваясь произведенным эффектом, словно решив усилить его, нарядилась в платок и длинную бабскую юбку… Это было черт знает что!

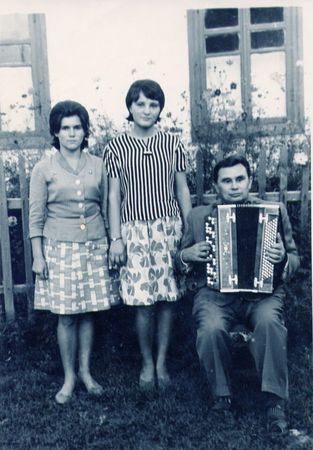

На фото Людмила (крайняя) со своей одноклассницей Леночкой Власенко, обладательницей такого прекраснейшего сильнейшего, мощнейшего альта, которому я не смогла подобрать аналогов в мировой истории вокала, и наш школьный учитель музыки Вехник Петр Дмитриевич, слепой музыкант.

И терпение лопнуло.

Видимо, кто-то был ответственнее многих, понимал опасность этого явления лучше остальных и решил вырвать гнилой зуб из здоровой общественной жизни поселка, что по большому счету ему удалось. Ударил тот человек не наобум, а прицельно - когда Людмила окончила школу и получала аттестат зрелости. Эх, какой позор она пережила при этом… Ладно, об этом история умалчивает.

Теперь Людмила говорит, что прожила со своим мужем не хуже других… По сравнению с кем - "не хуже"? По сравнению с записными троечницами, неумываками, едва освоившими грамотность и таблицу умножения, дурами от рождения, которым вообще ничего не светило? Ей, ярко и мощно одаренной девочке, - с такими ли ровнять себя?

Голос Людмилы описать невозможно. Это голос нашего благоуханного края, нашей оптимистичной, пропахшей романтикой эпохи, символ радости и надежд - звонкое колоратурное сопрано, не знающее предела на верхних регистрах. Ее исполнение репертуара, состоящего из самых сложных песен и романсов, арий из опер, подбираемого нашим учителем пения Вехником Петром Дмитриевичем, отличалось удивительной вокальной правильностью, темпераментом и живостью.

Сколько я знаю Людмилу, она поет. Многим памятен ее голос и детского тембра, и нынешнего. Впрочем, кажется, он не изменился, только песни стали другими. Например, в школьные годы коронным номером была песня Евгения В. Брусиловского "Две ласточки"{3}, делаемая Людмилой в манере Клары Кадинской{4}. Да и "Колыбельную" П.И. Чайковского на слова Л.А. Мея, которую она пела в стиле Галины Олейниченко{5}, тоже любили слушать. Конечно, Люда в разучивании этих вещей брала за основу лучшие образцы исполнения, голосовые и интонационные прорисовки знаменитых исполнителей, ведь своего метода она не выработала, не смогла этого сделать без профессионального репетитора и специального образования.

В ту пору народная самодеятельность вообще предпочитала вещи из хорошей классики, люди знали и понимали ее. Очень популярен был романс А.А. Алябьева "Соловей"{6}, труднейший в вокальном смысле, который многие пытались исполнять. Пела его и Люда, причем - как пела! Отличить ее исполнение от исполнения Евгении Мирошниченко{7} было невозможно - и это при том, что постановкой ее голоса фактически никто не занимался. Вот почему я написала о вокальной правильности, а не о мастерстве. Муслим Магомаев писал о Ев. Мирошниченко в своих воспоминаниях так: "Публика переглядывается с удивлением, когда певица исполняет "Соловья" Алябьева, который немногим дается. Это стало настоящей сенсацией тех гастролей. Больше никогда и нигде я не слышал, чтобы так пели алябьевского "Соловья". Уникальная певица". Так это сказано о мировой знаменитости с голосом, отшлифованным в Ла Скала! Теперь-то уж нетрудно представить, какой могучий талант был дан моей подруге и в какую великую, уникальную певицу она могла превратиться, если алябьевского "Соловья" пела не хуже той, о которой сказаны такие прекрасные слова. Но… но… к сожалению, это понимали очень немногие.

Мне трудно писать о Людмиле, которой так не повезло с семьей. Или правильнее сказать - тем более трудно, что этот дивный дар не стал определяющим в ее судьбе. И не она тому виной. Эта легкая девочка была всего лишь певуньей, воспринимающей свой голос, как и цвет глаз, как все остальное в себе - естественным порядком. Вина за погубленный талант, за то, что многие люди лишены были возможности слышать столь чарующий голос, лежит на ее матери, расчетливой и бездушной женщине. Просто удивительно, как она могла сознательно и жестоко пресекать путь в лучшее будущее своему ребенку. Сделано это, конечно, было ради младшей дочери, с отцом которой она жила и ради которой устранила с дороги старших детей - я с нею объяснялась на этот счет, поэтому знаю, что говорю. А говорю я следующее: отнюдь не стоит обольщаться, что она не понимала того, что делает, или что она позволила дочери на свое усмотрение устраивать женское счастье. Нет, она и понимала все, и ошибкой дочери воспользовалась в своих эгоистических целях вполне сознательно.