Михайлица стала на тех часовых метаться, не столько для того, чтоб ее пропустили, а чтобы постраждовать; они ее, разумеется, стали отталкивать, а она еще ярее кидается, и дошло у них сражение до того, что один жандарм ее, наконец, больно зашиб, так что она с крыльца кубарем скатилась. А я ударился было за Лукою на мост, но гляжу, сам Лука уже навстречу мне бежит, а за ним вся наша артель, все вскрамолились, и кто с чем на работе был, кто с ломом, кто с мотыкою, все бегут свою святыню оберегать… Кои не все в лодку попали и не на чем им до бережка достигнуть, во всем платье, как стояли на работе, прямо с мосту в воду побросались и друг за дружкой в холодной волне плывут… Даже не поверите, ужасно стало, чем это кончится. Стражбы той приехало двадцать человек, и хотя все они в разных храбрых уборах, но наших более полусот, и все выспреннею горячею верой одушевленные, и все они плывут по воде, как тюленьки, и хоть их колотушкою по башкам бей, а они на берег к своей святыне достигают, и вдруг, как были все мокренькие, и пошли вперед, что твое камение живо и несокрушимое.

Глава восьмая

Теперь же вы извольте вспомнить, что когда мы с Михайлицей на крыльце разговаривали, в горнице находился на молитве дед Марой, и господа чиновники со сбирою своей там его застали. Он после и рассказывал, что как они вошли, сейчас дверь на захлопку и прямо кинулись к образам. Одни лампады гасят, а другие со стен рвут иконы да на полу накладывают, а на него кричат: "Ты поп?" Он говорит: "Нет, не поп". Они: "Кто же у вас поп?" А он отвечает: "У нас нет попа". А они: "Как нет попа! Как ты смеешь это говорить, что нет попа!" Тут Марой стал им было объяснять, что мы попа не имеем, да как он говорил-то скверно, шавкавил, так они, не разобравши в чем дело, да "связать, – говорят, – его, под арест!" Марой дался себя связать: хоша то ему ничего не стоило, что десятский солдат ему обрывочком руки опутал, но он стоит и, все это за веру приемля, смотрит, что далее будет. А чиновники тем временем зажгли свечи и ну иконы печатать: один печати накладывает, другие в описи пишут, а третьи буравами дыры сверлят, да на железный прут иконы как котёлки нанизывают. Марой на все на это святотатственное бесчиние смотрит и плещами не тряхнет, потому что, рассуждает, что так, вероятно, это Богу изволися попустить такую дикость. Но в это-то время слышит дядя Марой, один жандарм вскрикнул, и за ним другой: дверь разлетелася, и тюленьки-то наши как вылезли из воды мокрые, так и прут в горницу. Да по счастию их впереди их очутился Лука Кирилов. Он сразу крикнул:

– Стой, Христов народушко, не дерзничайте! – а сам к чиновникам и, указывая на эти пронзенные прутом иконы, молвит: – Для чего же это вы, господа начальство, так святыню повреждаете? Если вы право имеете ее у нас отобрать, то мы власти не сопротивники – отбирайте; но для чего же редкое отеческое художество повреждать?

А этой Пименовой знакомой барыньки муж, он тут главнее всех был, как крикнет на дядю Луку:

– Цыть, мерзавец! еще рассуждать смеешь!

А Лука хоть и гордый был мужик, но смирил себя и тихо отвечает:

– Позвольте, ваше высокоблагородие, мы этот порядок знаем, у нас здесь в горнице есть полтораста икон, извольте вам по три рубля от иконы, и берите их, только предковского художества не повреждайте.

Барин оком сверкнул и громко крикнул:

– Прочь! – а шепотом шепнул: – Давай по сту рублей со штуки, иначе все выпеку.

Лука этакой силы денег дать и сообразить не мог и говорит:

– Бог с вами, если так: губите всё как хотите, а у нас таких денег нет.

А барин как завопиет излиха:

– Ах ты, козел бородатый, да как ты смел при нас о деньгах говорить? – и тут вдруг заметался, и все, что видел из божественных изображений, в скибы собрал, и на концы прутьев гайки навернули и припечатывали, чтобы, значит, ни снять, ни обменить было невозможно. И все уже это было собрано и готово, они стали совсем выходить: солдаты взяли набранные на болты скибы икон на плечи и понесли к лодкам, а Михайлица, которая тоже за народом в горницу пробралась, тем часом тихонько скрала с аналогия ангельскую икону и тащит ее под платком в чулан, да как руки-то у нее дрожат, она ее и выронила. Батюшки мои, как барин расходился, и звал нас и ворами-то и мошенниками, и говорит:

– Ага! вы, мошенники, хотели ее скрасть, чтоб она на болт не попала; ну так она же на него не попадет, а я ее вот как! – да, накоптивши сургучную палку, прямо как ткнет кипящею смолой с огнем в самый ангельский лик!

Милостивые государи, вы на меня не посетуйте, что я и пробовать не могу описать вам, что тут произошло, когда барин излил кипящую смоляную струю на лик ангела и еще, жестокий человек, поднял икону, чтобы похвастать, как нашел досадить нам. Помню только, что пресветлый лик этот божественный был красен и запечатлен, а из-под печати олифа, которая под огневою смолой самую малость сверху растаяла, струила вниз двумя потеками, как кровь в слезе растворенная…

Все мы ахнули и, закрыв руками глаза свои, пали ниц и застонали, как на пытке. И так мы развопились, что и темная ночь застала нас воющих и голосящих по своем запечатленном ангеле, и тут-то, в сей тьме и тишине, на разрушенной отчей святыне, пришла нам мысль: уследить, куда нашего хранителя денут, и поклялись мы скрасть его, хотя бы с опасностью жизни, и распечатлеть, а к исполнению сей решимости избрали меня да молодого паренька Левонтия. Этот Левонтий годами был еще сущий отрок, не более как семнадцати лет, но великотелесен, добр сердцем, богочтитель с детства своего и послушлив и благонравен, что твой ретив бел конь среброузден.

Лучшего сомудренника и содеятеля и желать нельзя было на такое опасное дело, как проследить и исхитить запечатленного ангела, ослепленное видение которого нам до немощи было непереносно.

Глава девятая

Не стану утруждать вас подробностями, как мы с моим сомудренником и содействителем, сквозь иглины уши лазучи, во все вникали, а буду прямо рассказывать о горести, которая овладела нами, когда мы узнали, что пробуравленные чиновниками иконы наши, как они были скибами на болты нанизаны, так их в консисторию в подвал и свалили, это уже дело пропащее и как в гроб погребенное, о них и думать было нечего. Приятно, однако, было то, что говорили, будто сам архиерей такой дикости сообразования не одобрил, а, напротив, сказал: "К чему это?" и даже за старое художество заступился и сказал: "Это древнее, это надо беречь!" Но вот что худо было, что не прошла беда от непочтения, как новая, еще большая, от сего почитателя возросла: сам этот архиерей, надо полагать, с нехудым, а именно с добрым вниманием взял нашего запечатленного ангела и долго его рассматривал, а потом отвел в сторону взгляд и говорит: "Смятенный вид! Как ужасно его изнеявствили! Не кладите, – говорит, – сей иконы в подвал, а поставьте ее у меня в алтаре на окне за жертвенником". Так слуги архиереевы по его приказанию и исполнили, и я должен вам сказать, что такое внимание со стороны церковного иерарха нам было, с одной стороны, очень приятно, но с другой – мы видели, что всякое намерение наше выкрасть своего ангела стало невозможно. Оставалось другое средство: подкупить слуг архиереевых и с их помощию подменить икону иным в соответствие сей хитро написанным подобием. В этом тоже наши староверы не раз успевали, но для сего прежде всего нужен искусный и опытной руки изограф, который бы мог сделать на подмен икону в точности, а такового изографа мы в тех местах не предвидели. И напала на нас на всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас, как водный труд по закожью: в горнице, где одни славословия слышались, стали раздаваться одни вопления, и в не долгом же времени все мы развоплились даже до немощи и земли под собой от полных слезами очей не видим, а чрез то или не через это, только пошла у нас болезнь глаз, и стала она весь народ перебирать. Просто чего никогда не было, то теперь сделалось: нет меры что больных! Во всем рабочем народе пошел толк, что все это неспроста, а за староверского ангела: "его, – бают, – запечатлением ослепили, а теперь все мы слепнем", и таким толкованием не мы одни, а все и церковные люди вскрамолились, и сколько хозяева-англичане ни привозили докторов, никто к ним не идет и лекарства не берет, а вопят одно:

– Принесите нам сюда запечатленного ангела, мы ему молебствовать хотим, и один он нас исцелит.

Англичанин Яков Яковлевич, в это дело вникнув, сам поехал к архиерею и говорит:

– Так и так, ваше преосвященство, вера дело великое, и кто как верит, тому так по вере дается: отпустите к нам на тот берег запечатленного ангела.

Но владыко сего не послушал и сказал:

– Сему не должно потворствовать.

Тогда нам это слово казалось быть жестокое, и мы архипастыря много суесловно осуждали, но впоследствии открылось нам, что все это велося не жестокостью, а Божиим смотрением.

Между тем знамения как бы не прекращались, и перст наказующий взыскал на том берегу самого главного всему этому делу виновника, самого Пимена, который после этой напасти от нас сбежал и вцерковился. Встречаю я его там один раз в городе, он мне и кланяется, ну и я ему поклонился. А он и говорит:

– Согрешил я, брат Марк, придя с вами в разнобытие по вере.

А я отвечаю:

– Кому в какой вере быть – это дело Божие, а что ты бедного за сапоги продал, это, разумеется, нехорошо, и прости меня, а я тебя в том, как Аммос-пророк велит, братски обличаю.

Он при имени пророка так и задрожал.

– Не говори, – говорит, – мне про пророков: я сам помню Писание и чувствую, что "пророки мучат живущих на земле", и даже в том знамение имею, – и жалуется мне, что на днях он выкупался в реке и у него после того по всему телу пегота пошла, и расстегнул грудь да показывает, а на нем, и точно, пежинные пятна, как на пегом коне, с груди вверх на шею лезут.

Грешный человек, было у меня на уме сказать ему, что "Бог шельму метит", но только сдавил я это слово в устах и молвил:

– Что же, молись, – говорю, – и радуйся, что еще на сей земле так отитлован, авось на другом предстоятии чист будешь.

Он мне стал плакаться, сколь этим несчастен и чего лишается, если пегота на лицо пойдет, потому что сам губернатор, видя Пимена, когда его к церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался и сказал городскому голове, чтобы когда будут через город важные особы проезжать, то чтобы Пимена непременно вперед всех с серебряным блюдом выставлять. Ну, а пегого уж куда же выставить? Но, однако, что мне было эту его велиарскую суету и пустошество слушать, я завернулся, да и ушел.

И с тем мы с ним расстались. На нем его титла всё яснее обозначались, а у нас не умолкали другие знамения, в заключение коих, по осени, только что стал лед, как вдруг сделалась оттепель, весь этот лед разметало, и пошло наши постройки коверкать, и до того шли вреда за вредами, что вдруг один гранитный бык подмыло, и пучина поглотила все возведение многих лет, стоившее многих тысяч…

Поразило это самих наших хозяев англичан, и было тут к их старшему Якову Яковлевичу от кого-то слово, что дабы ото всего этого избавиться, надо нас, староверов, прогнать, но как он был человек благой души, то он этого слова не послушал, а, напротив, призвал меня и Луку Кирилова и говорит:

– Дайте мне, ребята, сами совет: не могу ли я чем-нибудь вам помочь и вас утешить?

Но мы отвечали, что доколе священный для нас лик ангела, везде нам предходившего, находится в огнесмольном запечатлении, мы ничем не можем утешиться и истлеваем от жалости.

– Что же, – говорит, – вы думаете делать?

– Думаем, мол, его со временем подменить и распечатлеть его чистый лик, безбожною чиновническою рукой опаленный.

– Да чем, – говорит, – он вам так дорог, и неужели другого такого же нельзя достать?

– Дорог он, – отвечаем, – нам потому, что он нас хранил, а другого достать нельзя, потому что он писан в твердые времена благочестивою рукой и освящен древним иереем по полному требнику Петра Могилы, а ныне у нас ни иереев, ни того требника нет.

– А как, – говорит, – вы его распечатлеете, когда у него все лицо сургучом выжжено?

– Ну, уж на этот счет, – отвечаем, – ваша милость, не беспокойтесь: нам только бы его в свои руки достичь, а то он, наш хранитель, за себя постоит: он не торговых мастеров, а настоящего Строганова дела, а что Строгановская, что костромская олифа так варены, что и огневого клейма не боятся и до нежных вап смолы не допустят.

– Вы в этом уверены?

– Уверены-с: эта олифа крепкая, как сама старая русская вера.

Он тут ругнул кого знал, что этакого художества беречь не умеют, и руки нам подал, и еще раз сказал:

– Ну так не горюйте же: я вам помощник, и мы вашего ангела достанем. Надолго ли он вам нужен?

– Нет, – говорим, – на небольшое время.

– Ну так я скажу, что хочу на вашего запечатленного ангела богатую золотую ризу сделать, и как мне его дадут, мы его тут и подменим. Я завтра же за это возьмусь.

Мы благодарим, но говорим:

– Только ни завтра, ни послезавтра за это, сударь, не беритесь.

Он говорит:

– Это почему так?

А мы отвечаем:

– Потому, мол, сударь, что нам прежде всего надо иметь на подмен икону такую, чтоб она как две капли воды на настоящую походила, а таковых мастеров здесь нет, да и нигде вблизи не отыщется.

– Пустяки, – говорит, – я сам из города художника привезу; он не только копии, а и портреты великолепно пишет.

– Нет-с, – отвечаем, – вы этого не извольте делать, потому что, во-первых, через этого светского художника может ненадлежащая молва пойти, а во-вторых, живописец такого дела исполнить не может.

Англичанин не верит, а я выступил и разъясняю ему всю разницу: что ноне, мол, у светских художников не то искусство: у них краски масляные, а там вапы на яйце растворенные и нежные, в живописи письмо мазаное, чтобы только на даль натурально показывало, а тут письмо плавкое и на самую близь явственно; да и светскому художнику, говорю, и в переводе самого рисунка не потрафить, потому что они изучены представлять то, что в теле земного, животолюбивого человека содержится, а в священной русской иконописи изображается тип лица небожительный, насчет коего материальный человек даже истового воображения иметь не может.

Он этим заинтересовался и спрашивает:

– А где же, – говорит, – есть такие мастера, что еще этот особенный тип понимают?

– Очень, – докладываю, – они нынче редки (да и в то время они совсем жили под строгим сокрытием). Есть, – говорю, – в слободе Мстере один мастер Хохлов, да уже он человек очень древних лет, его в дальний путь везти нельзя; а в Палихове есть два человека, так те тоже вряд ли поедут, да и к тому же, – говорю, – нам ни мстерские, ни палиховские мастера и не годятся.

– Это опять почему? – пытает.

– А потому, – ответствую, – что у них пошиб не тот: у мстерских рисуночек головастенек и письмо мутно, а у палиховских тон бирюзист, все голубинкой отдает.

– Так как же, – говорит, – быть?

– Сам, – говорю, – не знаю. Наслышан я, что есть еще в Москве хороший мастер Силачев: и он по всей России между нашими именит, но он больше к новгородским и к царским московским письмам потрафляет, а наша икона строгановского рисунка, самых светлых и рясных вап, так нам потрафить может один мастер Севастьян с понизовья, но он страстный странствователь: по всей России ходит, староверам починку работает, и где его искать – неизвестно.

Англичанин с удовольствием все эти мои доклады выслушал и улыбнулся, а потом отвечает:

– Довольно дивные, – говорит, – вы люди, и как послушаешь вас, так даже приятно делается, как вы это все, что до вашей части касается, хорошо знаете и даже искусства можете постигать.

– Отчего же, – говорю, – сударь, искусства не постигать: это дело художество Божественное, и у нас есть таковые любители из самых простых мужичков, что не только все школы, в чем, например, одна от другой отличаются в письмах: устюжские или новгородские, московские или вологодские, сибирские либо строгановские, а даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских рукомесло одно от другого без ошибки отличают.

– Может ли, – говорит, – это быть?

– Все равно, – отвечаю, – как вы одного человека от другого письменный почерк пера распознаете, так и они: сейчас взглянут и видят, кто изображал: Кузьма, Андрей или Прокофий.

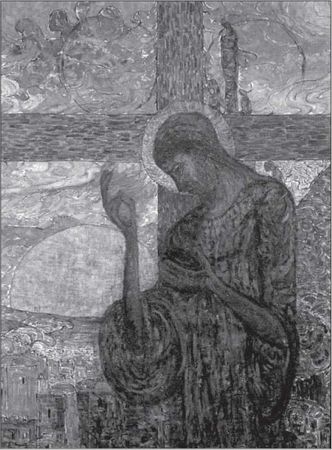

В. И. Денисов. Скорбь

– По каким приметам?

– А есть, – говорю, – разница в приеме как перевода рисунка, так и в плави, в пробелах, лицевых движках и в оживке.

Он все слушает; а я ему рассказываю, что знал про ушаковское писание, и про рублевское, и про древнейшего русского художника Парамшина, коего рукомесла иконы наши благочестивые цари и князья в благословение детям дарствовали и в духовных своих наказывали им те иконы блюсти паче зеницы ока.

Англичанин сейчас выхватил свою записную книжку и спрашивает: повторить, как художника имя и где его работы можно видеть? А я отвечаю:

– Напрасно, сударь, станете отыскивать: нигде их памяти не осталось.

– Где же они делись?

– А не знаю, – говорю, – на чубуки ли повертели или немцам на табак променяли.

– Это, – говорит, – быть не может.

– Напротив, – отвечаю, – вполне статочно и примеры тому есть: в Риме у папы в Ватикане створы стоят, что наши русские изографы, Андрей, Сергей да Никита, в тринадцатом веке писали. Многоличная миниатюра сия, мол, столь удивительна, что даже, говорят, величайшие иностранные художники, глядя на нее, в восторг приходили от чудного дела.

– А как она в Рим попала?

– Петр Первый иностранному монаху подарил, а тот продал.

Англичанин улыбнулся и задумался, и потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется и тем сама явствует, кто от какого родословия происходит.

– Ну, а у нас, – говорю, – верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленнее, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела.

– А если таковая, – говорит, – ваша образованная невежественность, так отчего же, в которых любовь к родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природного художества?

– Некем, – отвечаю, – нам его, милостивый государь, поддерживать, потому что в новых школах художества повсеместное растление чувства развито и суете ум повинуется. Высокого вдохновения тип утрачен, а все с земного вземлется и земною страстию дышит. Наши новейшие художники начали с того, что архистратига Михаила с князя Потемкина Таврического стали изображать, а теперь уже того достигают, что Христа Спаса жидовином пишут. Чего же еще от таких людей ожидать? Их необрезанные сердца, может быть, еще и не то изобразят и велят за божество почитать: в Египте же и быка и лук красноперый богом чтили; но только уже мы богам чуждым не поклонимся и жидово лицо за Спасов лик не примем, а даже изображения эти, сколь бы они ни были искусны, за студодейное невежество почитаем и отвращаемся от него, поелику есть отчее предание, "что развлечение очес разоряет чистоту разума, яко водомет поврежденный погубляет воду".

Я сим кончил и замолчал, а англичанин говорит:

– Продолжай: мне нравится, как ты рассуждаешь.

Я отвечаю:

– Я уже все кончил, – а он говорит: