* * *

Хотя, как мы видели, Кафка в чем-то менялся с годами, нельзя не согласиться с К. Вагенбахом, когда он пишет: "Уже в гимназические годы сложилась основная схема его отношения к миру". Только понимать "схему" эту следует не как сугубо мировоззренческую, а как некий угол зрения, манеру рассматривать себя и окружающее. Именно индивидуальную художественную манеру, влиявшую на подход к жизни, на ее оценку, когда Кафка еще ничего не создал, а может быть, и не собирался становиться писателем. Сетовал же Брод, что "с Кафкой почти невозможно было разговаривать об абстрактных вещах; он мыслил образами и высказывался образами".

Вот одно из мест его дневника 3 августа 1917 года: "…Мне заткнули рот кляпом, надели кандалы на руки и на ноги, завязали платком глаза. Несколько раз меня протащили взад-вперед, посадили и снова положили, тоже несколько раз, дергали за ноги так, что я дыбился от боли, дали немножко полежать спокойно, а потом стали глубоко всаживать в меня что-то острое…" А в другом случае Кафка "видит", как его вешают в прихожей и потом тянут "окровавленного, растерзанного сквозь все потолки, сквозь мебель, стены и чердак…"

Все это - опредмеченные символы душевных терзаний (ведь даже о вполне физической своей болезни, туберкулезе, Кафка говорил, что "рана в легких является только символом раны, имя которой Ф.", т. е. Фелица Бауэр); и все же они не просто иносказание, во всяком случае не сознательно употребленное скрытое сравнение душевных мук с физическими. Кафка именно видит свое повешение, а не измышляет его; и путешествие "сквозь все потолки" в такой момент для него не менее реально, чем бессонница или одиночество.

Он любил записывать сны. Такой, например: он едет с отцом в трамвае по Берлину, повсюду шлагбаумы и пустота. Входят в подворотню и упираются в почти отвесную стену. Отец легко взбегает наверх, а он карабкается, то и дело соскальзывая, по измазанной нечистотами стене. Пока он взбирался, отец успел уже нанести визит какому-то профессору Лейдену и, выйдя из дома, восхищается достоинствами знаменитости. В огромном окне видна спина человека, и Кафка боится, что ему тоже придется идти туда, чтобы выразить свое почтение. Но спина - лишь секретарь профессора. Отец говорил только с ним, однако вынес полное впечатление о значительности патрона…

Чем сон этот принципиально отличается от кафковской истории о человеке, который отправился прогуляться в парк и заблудился в зарослях, так что даже здешний сторож не знает, как его оттуда вызволить? Или от другой истории - о человеке, который собирался с друзьями за город, но проспал, и когда они вошли в его комнату, то обнаружили, что между лопатками их приятеля торчит старый рыцарский меч, им не замеченный, и когда меч из раны вытащили, крови не было, а только осталось сухое отверстие? Последняя из историй даже фантастичнее сна; но сон Кафке привиделся, истории же сочинены им.

Тут и там все вершится по законам сновидения, или, иначе, по законам кафковской прозы (ибо сон - тоже как бы "новелла"). Нет ни истинного начала, ни истинного конца, нет мотивировки поступков. Потому что нет никакого прошлого и никакого будущего, а только "сейчас" и "здесь". И то, что происходит, происходит с какой-то незыблемой непременностью, не вызывая и тени сомнения даже не в естественности своей, а просто в своей действительности. У Кафки никто и ничему не удивляется: и когда в комнату вползает зеленый дракон, и когда коммивояжер Грегор Замза в одно прекрасное утро превращается в насекомое, и когда чиновники замка, которым К солгал, что он помощник якобы приглашенного ими землемера, тут же с ним соглашаются.

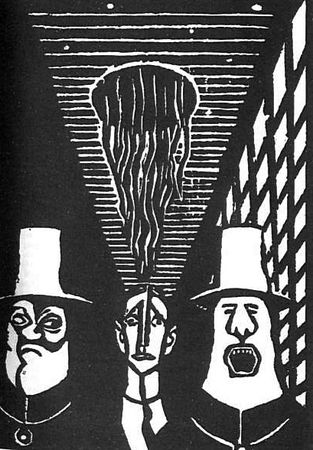

"Входит девушка, которую я знаю (мне кажется, ее зовут Франкель), она перелезает как раз на моем месте через ряд; когда она перелезает, видна ее спина, совершенно обнаженная, кожа не очень чистая, на правом бедре расчесанное до крови место величиной с кнопку дверного звонка" - это тоже из сна, записанного в дневнике 19 ноября 1911 года. В целом он абсурден; но этот отрывок - четок, точен, реален, если не натуралистичен. Будто увеличенный, замедленный кадр из немого кинофильма. Почти каждое произведение Кафки может быть разбито на подобные "кадры". Немыслимое, невозможное заключено в швах, в сочленениях. Суд и чердак, взятые порознь, - явления ничуть не фантастичные. Но стоит разместить канцелярии суда на чердаках, рядом с сохнущим бельем жильцов, - и они станут чем-то угрожающим, неистребимо кошмарным.

"Для него, - вспоминала о Кафке Есенская, - жизнь являлась чем-то совершенно иным, чем для всех других людей; прежде всего для него деньги, биржа, бюро по обмену валюты, пишущая машинка - вещи абсолютно мистические (и они действительно таковы, только мы, другие, не видим этого), они для него удивительные загадки".

Кафка - художник прежде всего импульсивный, пленник каких-то "ночных" экстазов. "Творчество, - признался он однажды в письме к Броду, - сладкая, чудесная награда, но за что? Этой ночью мне стало ясно… что это награда за служение дьяволу. Это нисхождение к темным силам, это высвобождение связанных в своем естественном состоянии духов, эти сомнительные объятия и все остальное, что оседает вниз и чего не видишь наверху, когда при солнечном свете пишешь свои истории. Может быть, существует и иное творчество - я знаю только это; ночью, когда страх не дает мне спать, я знаю только это. И дьявольское в нем я вижу очень ясно".

От Кафки, как мы помним, не было сокрыто, что действительность способна являть себя человеку и не такой, какой она ему грезилась. И он мечтал о другом искусстве - здоровом, нормальном, цельном. Тут, надо думать, коренятся истоки его чудовищного разлада с самим собой, истоки его раздвоенности, разорванности; отсюда же проистекает и радикальная неудовлетворенность почти всем им написанным. "Временное удовлетворение я еще могу получить от таких работ, как "Сельский врач", - писал Кафка в дневнике, - при условии, что мне еще удастся что-нибудь подобное (очень маловероятно). Но счастлив я был бы только в том случае, если бы смог привести мир к чистоте, правде, незыблемости".

И он начинал и бросал: один роман, другой, третий; одну новеллу, другую, шестую, пятнадцатую. Он собирался писать автобиографию и предвкушал, что такое писание "было бы большой радостью, потому что оно давалось бы так же легко, как записывание снов…". Но разве не все у него, по сути, автобиография? Его творчество - автобиографично в смысле самом прямом, куда более буквальном, чем у любого другого художника.

Он говорил Фелице Бауэр: "У меня нет литературных интересов, я состою из литературы". И нет, собственно, большой разницы, отливается ли эта "литература" в роман, в новеллу, в дневниковую запись или даже в письмо. Перед нами все тот же Кафка: действительный в вымышленном и вымышленный в действительном.

Его произведения часто оставались незаконченными не потому, что его талант (так сам он считал) "незначителен", и не потому, что он не находил истины. Любое его сочинение - это он сам, и по-настоящему поставить в таком сочинении точку способна была лишь смерть сочинителя.

Спору нет, это своего рода дилетантизм, причем исповедуемый как принцип. "Писать буду, несмотря ни на что, во что бы то ни стало - это моя борьба за самосохранение", - отметил он 31 июля 1914 года в дневнике. Творчество - не просто способ эмансипироваться от отца, бежать от его власти, его подавляющего волю влияния. Это и единственная возможность вообще утвердиться в жизни, почувствовать себя человеком полноправным, кому-то нужным. Служба мешала творчеству, тем не менее Кафка ее не бросал. "Вы можете спросить, - писал он отцу Фелицы, своему несостоявшемуся тестю, - почему я не отказываюсь от своей службы и не пытаюсь - состояния у меня нет - жить литературным заработком. На это я могу дать лишь жалкий ответ, что у меня нет сил для этого и, насколько я могу судить о своем положении, скорее погибну из-за службы…" Погибнет из-за службы, которая ему постыла, которая его терзает, но ее не бросит! Бессмыслица какая-то?! Но в том-то и дело, что нет. Единственная истинная причина, по которой Кафка не бросал службу, не мог ее бросить, названа в его письме: это нежелание становиться профессиональным литератором. Профессионализация, скорее всего, пугала Кафку тем, что как бы лишала морального права собственности на им написанное, на то, что было его сокровенным "я", от первой до последней строки его "дневником", делом всей его личности и, следовательно, тем более его личным делом. Недаром он признавался Броду, что равнодушен к вещам, уже вышедшим из-под пера: "Я уважаю лишь те мгновения, в которые их создавал".

Все это может показаться сомнительным. Ведь речь идет о большом художнике, да еще подвижнике. Но я говорю сейчас не о качестве страниц, им оставленных, не об их объективном значении, определяемом сращением и разладом больного Кафки с больным миром, а о роли, которую страницы эти играли в собственной его жизни.

Сугубо индивидуальна, как бы тоже "непрофессиональна" и поэтика Кафки. Поэтому у него нет и не может быть школы, по крайней мере в обычном значении слова. Те писатели, что считаются его учениками, лишь вырывают из вопиюще противоречивой целостности его творчества некий частный прием или сухую ветку идеи. Ибо, чтобы "повторить" Кафку, нужно самому пережить его беспримерную и отчаянную трагедию самоотрицания, а не позаимствовать ее из чужих рук. Будучи позаимствованной, она неизбежно становится позой, ложью.

Кафка и сам практически не принадлежал ни к какой школе. В. Днепров, правда, пытается найти точки соприкосновения между ним и классическим реализмом прошлого века. "Гоголь, - пишет Днепров, - создал реалистическую поэтику бюрократического мира. Достоевский и Салтыков-Щедрин, а также и Кафка шли в русле, проложенном Гоголем", - но тут же и оговаривает особость места Кафки в этом ряду: "Однако в невыносимости своего гуманного страдания, при отсутствии ответа на вопрос, отчего все так в жизни происходит, Кафка переходит границу исторического и рисует бюрократическое мироздание… Так что метафорической интерпретации поддаются не истина, а заблуждение, не сила, а слабость, не рассудок, а предрассудок писателя".

Дневники содержат высказывания Кафки о других писателях; о литературе он порой говорил с Бродом, с Яноухом, с Велчем, с Есенской. Но как? "Я не критик", "я плохой читатель" - нота эта звучит постоянно. Как правило, он не оценивал предшественников и современников; по большей части он лишь сравнивал их с собой и, почти всегда отдавая им преимущество, соглашался или не соглашался с ними.

Гете был его кумиром. Ни о ком он не упоминает так часто, ни перед кем не преклоняется так открыто. Но Гёте слишком здоров для него, слишком целен, классичен, спокоен. Гёте - тоже "отец", чью власть Кафка ежеминутно ощущает, власть могучую и подавляющую, власть, которая вызывает краску стыда. И когда он находил у Гёте признаки смятения или хотя бы беспокойства, он, коленопреклоненный, испытывал нечто вроде тихого злорадства. Сходно и его отношение к Бальзаку. "На трости Бальзака, - писал он, - было начертано: "Я ломаю все преграды". На моей: "Все преграды ломают меня". Общее у нас - это словечко "все"". Путь Клейста, напротив, кажется ему похожим на собственный. И он выбирает в жизнеописаниях Клейста "кафковские" ситуации. Для самоуспокоения? в целях самозащиты? или чтобы не чувствовать так остро свое одиночество? Одиночество человеческое и писательское. То же и с Достоевским, Кафку влекло к нему, но и отталкивало. Достоевский был "злее", был борцом против овеществления, обесчеловечивания человека, против социальных обстоятельств, тому способствовавших. И как борец он сродни Бальзаку. Кафка не то чтобы "добрее" - он снисходительнее и беспомощнее. Его позиция довольно точно определяется словами "резиньяция" и "тупик".

Среди собратьев, особенно привлекавших Кафку, был и Флобер. Ему импонировали флоберовская сухость, флоберовский прозаизм, флоберовское отвращение к громкой фразе, красочному образу. Кафку восхищал конец "Воспитания чувств", то есть фарсовый финал того, что имело все основания стать романтической драмой. Игрою густых теней ему импонировал Стриндберг. Его, может быть, самой любимой вещью был "Бедный музыкант" австрийского классика XIX века Франца Грильпарцера.

Философов он прочитывал. Но своего рода путеводителем из них был для него, кажется, только Серен Кьеркегор, датский теолог прошлого века, считающийся одним из предтеч экзистенциализма. Потому что и сам Кафка, философствуя, тяготел не к логическим построениям, не к законченным формулировкам, а к некоей ветхозаветной иносказательности, притчевости, метафоричности, ко всему тому, что чурается однозначных толкований.

* * *

Однажды Кафка читал друзьям из рукописи "Замка". То были самые безысходные страницы рукописи и самые близкие, лучше всего его знавшие друзья. Но в местах, где у читавшего голос срывался от волнения, слушатели дружно смеялись. Домой Кафка ушел совершенно расстроенным. Его можно понять, но можно понять и его друзей. То, что в "Замке" изображалось, не было для них действом метафорическим, неким символом человеческого бытия, каким воспринимает его сегодняшний читатель, или иносказанием бытия личного, каким, думается, представлял это сам Кафка. Жителями Праги первых десятилетий XX века пребывание К. в Деревне, его отношения с канцеляриями Замка безошибочно прочитывались в качестве сатиры на порядки и нравы Габсбургской монархии, недавно рассыпавшейся в прах.

Как и ко всему на свете, к Кафке нужен исторический подход. В. Днепров так и поступает, когда связывает его с Гоголем, с Салтыковым-Щедриным, с Достоевским, с Диккенсом. Русский и вообще интернациональный опыт здесь естествен. Австрийский контекст, однако, еще красноречивее. Вне его Кафка куда менее понятен. Как, впрочем, и австрийская литература без Кафки. Если у него и было какое-то подобие "школы", так - в порядке исключения - лишь в Австрии, где и сегодня сохранилось кое-что от той эпохи, что его породила.

В то же время было бы неразумным "замыкать" Кафку на старой Австрии и видеть в нем не более чем критика империи, почившей в бозе еще в 1918 году. Нет, Кафка совершенно современен, как, кстати сказать, совершенно современна та австрийская литература первой половины XX века, которая, казалось бы, только тем и занималась, что мифизировала Франца-Иосифа или сводила с ним счеты. "Эта гротескная Австрия, - говорил Роберт Музиль, - …не что иное, как особенно явственный пример новейшего мира". В этом ключе воссоздавали ее и Г. Брох, и Й. Рот, и Г. фон Гофмансталь, и X. фон Додерер.

Но Кафка среди них занимает особое место. Его выделяют не только великий талант и бросающиеся в глаза странности, а степень актуальности им переживаемого и через переживание это воссоздаваемого. Ведь, как никто другой, он прикоснулся к трагической правде века.

Она не обошла стороною и наше общество, деформируя его, искажая наши идеалы. Оттого Кафка - союзник в нашей сегодняшней борьбе с фантомами прошлого.

Д. Затонский

Процесс

Der Prozeß

Roman

1925

Перевод Р. Райт-Ковалевой

© Издательство "Прогресс", 1965

Глава первая

Арест. Разговор с фрау Грубах, потом с фройляйн Бюрстнер

Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест. Кухарка его квартирной хозяйки, фрау Грубах, ежедневно приносившая ему завтрак около восьми, на этот раз не явилась. Такого случая еще не бывало. К. немного подождал, поглядел с кровати на старуху, живущую напротив, - она смотрела из окна с каким-то необычным для нее любопытством - и потом, чувствуя и голод, и некоторое недоумение, позвонил. Тотчас же раздался стук, и в комнату вошел какой-то человек. К. никогда раньше в этой квартире его не видел. Он был худощав и вместе с тем крепко сбит, в хорошо пригнанном черном костюме, похожем на дорожное платье - столько на нем было разных вытачек, карманов, пряжек, пуговиц и сзади хлястик, - от этого костюм казался особенно практичным, хотя трудно было сразу сказать, для чего все это нужно.

- Ты кто такой? - спросил К. и приподнялся на кровати.

Но тот ничего не ответил, как будто его появление было в порядке вещей, и только спросил:

- Вы звонили?

- Пусть Анна принесет мне завтрак, - сказал К. и стал молча разглядывать этого человека, пытаясь прикинуть и сообразить, кто же он, в сущности, такой? Но тот не дал себя особенно рассматривать и, подойдя к двери, немного приоткрыл ее и сказал кому-то, очевидно стоявшему тут же, за порогом:

- Он хочет, чтобы Анна подала ему завтрак.

Из соседней комнаты послышался короткий смешок; по звуку трудно было угадать, один там человек или их несколько. И хотя незнакомец явно не мог услыхать ничего для себя нового, он заявил К. официальным тоном:

- Это не положено!

- Вот еще новости! - сказал К., соскочил с кровати и торопливо натянул брюки. - Сейчас взгляну, что там за люди в соседней комнате. Посмотрим, как фрау Грубах объяснит это вторжение.

Правда, он тут же подумал, что не стоило высказывать свои мысли вслух, - выходило так, будто этими словами он в какой-то мере признает за незнакомцем право надзора; впрочем, сейчас это было неважно. Но видно, незнакомец так его и понял, потому что сразу сказал:

- Может быть, вам лучше остаться тут?

- И не останусь, и разговаривать с вами не желаю, пока вы не скажете, кто вы такой.

- Зря обижаетесь, - сказал незнакомец и сам открыл дверь.

В соседней комнате, куда К. прошел медленнее, чем ему того хотелось, на первый взгляд со вчерашнего вечера почти ничего не изменилось. Это была гостиная фрау Грубах, загроможденная мебелью, коврами, фарфором и фотографиями; пожалуй, в ней сейчас стало немного просторнее, хотя это не сразу было заметно, тем более что главная перемена заключалась в том, что там находился какой-то человек. Он сидел с книгой у открытого окна и сейчас, подняв глаза, сказал:

- Вам следовало остаться у себя в комнате! Разве Франц вам ничего не говорил?

- Что вам, наконец, нужно? - спросил К., переводя взгляд с нового посетителя на того, кого назвали Франц (он стоял в дверях), и снова на первого. В открытое окно видна была та старуха: в припадке старческого любопытства она уже перебежала к другому окну - посмотреть, что дальше.