В картонной папке, перевязанной зеленой ленточкой, лежала рукопись эпоса об Александре Великом. Из двадцати четырех задуманных песен было написано семнадцать, да и то оставались незаконченными. Раньше, описывая походы Александра, Давиль постоянно видел перед собой "генерала", но теперь, вот уже больше года, с тех пор как он пережил как личную судьбу падение живого завоеватели, ему уже трудно было писать о возвышении и падении давно умершею героя своего эпоса. Перед ним лежало начатое произведение, которое и логически и исторически представлялось теперь абсурдным: Наполеон прошел огромную дугу своего восхождения и падения и снова очутился на земле, а Александр еще витал где-то, покоряя "сирийские ущелья" около Исоса.

Давиль часто испытывал мучительное желание продолжить свое произведение, но каждый раз ясно чувствовал, что вдохновение его иссякает при приближении к реальным событиям.

Тут же хранится и отрывок из трагедии о Селиме III, начатой в прошлом году после отъезда Ибрагим-паши и основанной на долгих разговорах с визирем о просвещенном и несчастном султане. Тут были и все поздравления и послания в стихах, написанные Давилем по поводу торжеств и юбилеев разных лиц и режимов. Жалкие стихи, посвященные неудавшимся событиям или личностям, которые сегодня значили меньше, чем покойники.

И, наконец, пачки счетов и личных писем, перевязи иные веревочкой, пожелтевшие и обтрепанные по краям. Стоило развязать пакет, как бумаги рассыпались в прах.

Некоторые были написаны более двадцати лет назад. Отдельные письма Давиль узнал с первого взгляда. Вот правильный и твердый почерк одного из его лучших друзей, Жана Вильнева, который в прошлом году скоропостижно скончался на пароходе по пути в Неаполь. Письмо написано в 1808 году в ответ на какое-то озабоченное послание Давиля.

"…Поверьте, мой дорогой, что наши заботы и черные мысли не имеют под собой никакой почвы. И теперь меньше чем когда-либо. Великий и исключительный человек, ныне управляющий судьбами мира, создает основы лучшего и постоянного порядка на грядущие времена. А потому мы можем вполне ему довериться. Он - лучшая гарантия счастливого будущего не только каждого из нас, но и наших детей и внуков. Итак, будьте спокойны, дорогой друг, как спокоен я, а мое спокойствие зиждется на ясном сознании вышеизложенного…"

Давиль поднял голову и посмотрел в открытое окно, в которое влетали ночные бабочки, привлеченные светом. Из соседнего квартала доносилась песня, сначала слабо, а потом все громче и громче. Это Муса Певец возвращался домой. Он совсем охрип, слабый голос его то и дело обрывался, но пьянство еще не окончательно доконало его, он еще жил, а в нем то, что фон Миттерер некогда назвал "Urjammer". Вот Муса завернул за угол своего квартала, голос его доносился все слабее и слабее, все с большими перерывами, как голос утопающего человека, то появляющегося на поверхности воды, чтобы еще раз вскрикнуть, то вновь еще глубже погружающегося в воду.

Наконец Певец зашел, пошатываясь, к себе во двор. Больше его не было слышно. Вновь наступила тишина. Ночью и шум реки не нарушал ее, а делал лишь более полной и однообразной.

Так тонет все. Так потонул и "генерал", и столько великих людей и крупных движений до него!

Целиком отдавшись глубокой тишине ночи, Давиль сидел с минуту, скрестив руки и опустив голову. Он был взволнован и озабочен, но не чувствовал страха, не страдал от одиночества. Впереди была полная неизвестность, его ждали трудности, и тем не менее ему казалось, что впервые с тех пор, как он в Травнике, положение прояснилось и перед ним приоткрылся кусок пути.

С того февральского дня, больше семи лет назад, когда после первого дивана у Хусрефа Мехмед-паши он, взволнованный и униженный, вернулся в комнату Баруха в нижнем этаже его дома и опустился на жесткую скамью, все дела и усилия, связанные с Боснией и турками, пригибали его к земле, опутывали и ослабляли. С каждым годом он все больше впитывал в себя "яд Востока", туманящий взгляд и подтачивающий волю, которым с самого начала стала опаивать его эта страна. Ни близость французских войск в Далмации, ни блеск славных побед не в силах были что-то изменить. А теперь, когда после крушения и поражения он готовился все покинуть и двинуться в неизвестность, у него появились энергия и воля, которых он не знал за последние семь лет. Забот и потребностей было больше чем когда-либо, но, к его удивлению, они не обескураживали его, а, наоборот, заостряли мысль и расширяли горизонты, не возникали словно из засады, как горе, проклятье, а сливались с самой жизнью.

Слышно было, как в соседней комнате что-то шуршало и скреблось, словно мышь в стене. Это его жена, неутомимая и подтянутая, как всегда, собирала и упаковывала последние вещи. Рядом спали его дети. Скоро они подрастут (а он сделает все, чтобы они росли спокойно и счастливо) и отправятся на поиски пути, которого он не сумел найти, и если даже они его не найдут, то, уж во всяком случае, будут искать с большей настойчивостью и достоинством, чем он. Теперь они спят, но и во сне растут. Да, и в этом доме все живет и все в движении, как и в окружающем мире, где открываются новые горизонты и зреют новые возможности. Как бы давно покинув Травник, Давиль не думал больше ни о Боснии, ни о том, что она ему дала и что отняла. Чувствовал только, как к нему откуда-то притекают сила, терпение и решимость спасти себя и семью. Он продолжал приводить в порядок пожелтевшие бумаги, рвать старые и ненужные, оставляя и складывая то, что может еще пригодиться в дальнейшем, в новых условиях во Франции.

Машинальную работу сопровождала, как навязчивая мелодия, неопределенная, но настойчивая мысль: должен же где-то быть этот "настоящий путь", на поиски которого он потратил всю свою жизнь; когда-нибудь человек найдет этот путь и укажет всем. Он сам не знал - как, когда и где, но его обязательно найдут либо его дети, либо его внуки, либо его более далекие потомки.

Эта неслышная внутренняя мелодия облегчала ему работу.

ЭПИЛОГ

Вот уже третья неделя, как погода установилась. По заведенному обычаю, беги стали собираться на Софе у Лутвиной кофейни. Однако разговаривают сдержанно и угрюмо. По всей стране люди молчаливо готовились к отпору и восстанию против безумного правления Али-паши, ставшего невыносимым. Дело это было давно уже решено и зрело само собой. Правление Али-паши только ускорило это созревание.

Последняя пятница мая 1814 года. Все беги в сборе и ведут оживленный, серьезный разговор. Они знают о поражении Наполеона и его отречении и теперь только обмениваются сведениями, сопоставляя и дополняя их. Один из бегов, видевшийся утром с людьми из Конака, сообщает, что все уже готово для отъезда французского консула с семьей: достоверно известно также о скором отъезде австрийского консула, который только из-за француза сидел в Травнике. Значит, можно свободно рассчитывать, что к осени в Травнике не останется ни консулов, ни консульств, ни всего того, что они с собой привезли и ввели.

Присутствующие выслушивают это как весть о победе. Хотя за эти годы беги несколько попривыкли к консулам, все же они довольны, что избавятся от чужестранцев с их особым, необычным укладом жизни, с их дерзким вмешательством в боснийские дела и события. Беги обсуждают вопрос о том, кто теперь будет владельцем "Дубровницкой гостиницы", где сейчас французское консульство, и что станется с большим домом Хафизадичей, когда австрийский консул покинет Травник. Все говорят громко, чтобы и Хамди-бег Тескереджич, сидящий на своем месте, мог слышать, о чем идет речь. Он постарел, одряхлел и скособочился, как ветхое здание. Ему изменяет слух. Он с трудом поднимает веки, еще более отяжелевшие, и принужден закидывать голову, если хочет кого-нибудь рассмотреть, губы у него посинели и при разговоре слипаются. Старик поднимает голову и спрашивает последнего из говоривших:

- А когда приехали эти самые… консулы?

Стали переглядываться и вспоминать. Одни отвечают, что прошло шесть лет, по мнению других - больше. После недолгих разъяснении и вычислений все сходятся на том, что первый консул прибыл свыше семи лет тому назад за три дня до рамазана.

- Семь лет, - произносит Хамди-бег задумчиво, растягивая слова, - семь лет! А помните, сколько волнений и шума было тогда из-за этих консулов и этого… этого Бонапарта? И тут Бонапарт, и там Бонапарт. Это ему требуется, того он не хочет. Мир ему тесен; силе его нет границ, и нет ему подобного. А наши-то неверные подняли голову, словно пустой колос. Одни держатся за подол французского консула, другие - австрийского, третьи ожидают московского. Райя совсем сдурела и взбесилась. Ну что ж, было да сплыло. Поднялись императоры и победили Бонапарта. Травник очистится от консулов. Память о них удержится на какое-то время. Дети будут скакать верхом на палочках, играя в "консулов" и "телохранителей", но и они забудут о них, словно их и не было. И все опять по воле божьей пойдет как шло спокон веков.

Хамди-бег остановился, задохнувшись, все молчали в ожидании, не скажет ли старик еще что-нибудь, и курили, наслаждаясь прекрасной, победной тишиной.

Белград, апрель, 1942 г.

Мост на Дрине (На Дрини ħiпpиja)

© Перевод Т. Вирты

I

Почти на всем своем протяжении река Дрина течет узкими ущельями в горах или теснинами мрачных каньонов между отвесными, скалами. Лишь кое-где расступаются горы, давая простор веселым долинам, и тогда то на одном, то на обоих берегах реки возникают ровные или холмистые пределы, пригодные для обработки и жилья. Одна такая вольная долина открывается и здесь, под Вышеградом, в том месте, где Дрина, делая крутой поворот, стремительно выносит свои воды из глубокой расселины на стыке Бутковых скал и Узавницкой гряды. Излучина реки здесь так крута, а неприступные стены утесов так близко подходят друг к другу, что кажется, вода вырывается из каменной груди угрюмого сплошного массива. Но тут горы внезапно раздвигаются, образуя неправильный амфитеатр, в самом широком месте не превышающий пятнадцати километров.

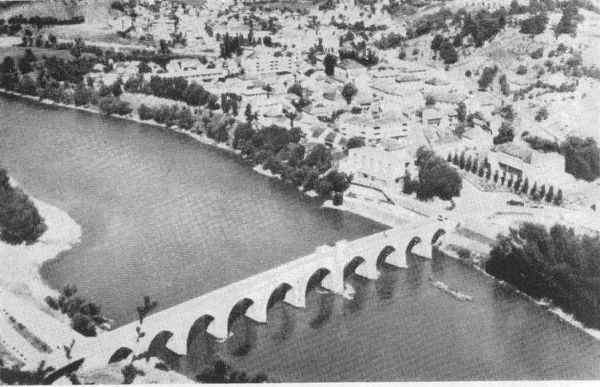

Там, где Дрина всей тяжестью своей зеленой и вспененной водной лавины извергается как бы из сомкнутой стены отвесных черных гор, стоит большой каменный мост строгих пропорций с одиннадцатью широкими пролетами. От этого моста, точно от основания, расходится веером холмистая долина с Вышеградом, его предместьями и деревушками в ложбинах между холмов, лоскутной пестротой пашен, выгонов и садов, прихотливой сетью меж и оград, узорной россыпью перелесков и отдельными купами лиственных деревьев. И если на долину посмотреть из самой ее глубины, то так и чудится, будто из-под широких арок белого моста вытекает и разливается не только зеленая Дрина, но и весь этот благодатный цветущий край со всем, что на нем есть, и сводом южного неба над ним. На правом берегу реки, непосредственно примыкая к мосту, сосредоточилось основное ядро города с площадью и торговыми рядами, расположенное частью на равнине, частью на отрогах гор. По другую сторону моста, вдоль левого берега реки, потянулось Малухино поле - разбросанное предместье на дороге, ведущей в Сараево. Так, соединяя два конца сараевской дороги, мост связывает город с его предместьем.

Впрочем, слово "связывает" в данном случае такая же условность, как и утверждение, что солнце всходит по утрам для того, чтобы людям было светло и они могли заниматься своими делами, и заходит к вечеру, чтобы дать им возможность выспаться и отдохнуть после дневных трудов. Ибо этот каменный мост - бесценное строение непревзойденной красоты, какого не имели и несравненно более зажиточные и бойкие города (таких мостов в империи всего раз-два и обчелся, - говорили в старину), - был единственной постоянной и надежной переправой на всем среднем и верхнем течении Дрины и необходимым звеном той дороги, которая связывала Боснию с Сербией, а через Сербию - с прочими провинциями Турецкой империи, вплоть до самого Стамбула. Город же со всеми своими предместьями был всего лишь поселением, естественно и неизбежно возникающим на узловых перекрестках караванных путей и по сторонам важных и больших мостов.

Лепясь к оконечностям моста, разрастался со временем и Вышеград. Порожденный мостом, он поднимался рядом с ним, питаясь соками его животворящих корней.

Чтобы полнее представить себе картину города и природу его отношений с мостом, необходимо иметь в виду, что в городе был еще один мост и еще одна река. Это - Рзав с перекинутым через него деревянным мостом. Рзав впадает в Дрину на самой окраине города, так что его центр, как и вся основная часть, не выходит за пределы песчаного клина, ограниченного двумя реками, большой и малой, сливающимися здесь воедино, а его распыленные предместья простираются по ту сторону мостов, на левом берегу Дрины и правом Рзава. Город на воде. Однако, несмотря на существование второй реки и второго моста, выражение "на мосту" ни в коей мере не относится к рзавскому мосту, простому деревянному сооружению без всякой истории и красоты, не имеющему никакого иного предназначения, кроме как служить переправой местным жителям и скоту, а исключительно и единственно к каменному мосту на Дрине.

Двести пятьдесят шагов составляют примерную длину моста и десять - ширину, почти удвоенную в самой середине за счет двух одинаковых балконов, симметрично расположенных по сторонам проезжей части. Это место получило название "ворот". Два выступа, покоящиеся основанием своим на среднем опорном столбе, расширяющемся кверху, пластично и смело вынесенные за общую линию моста, висят над шумящей в глубине зеленой водой. Выступы эти имеют пять шагов в длину и столько же в ширину и, оставаясь открытыми сверху и со стороны проезжей части, обнесены такой же каменной оградой, как и весь мост на всем своем протяжении. Правый балкон если идти от города - называется диваном. Две ступени ведут к сиденьям дивана, спинками которым служит ограда, и весь он, вместе с приступками, скамьями и оградой, как бы отлит из одинакового светлого камня. Левый балкон на противоположной стороне моста в точности такой же, только без сидений. В середине ограда поднимается выше человеческого роста: в нее на самом верху встроена белая мраморная плита с высеченной на ней витиеватой турецкой вязью - тарихом, где в тринадцати стихах сообщается миру имя того, кто поставил мост, и дата завершения постройки. Из-под плиты бьет тонкая струя воды, испускаемая пастью каменного змея. На этом балконе расположился содержатель кофейни со своими джезвами, филджанами, незатухающим мангалом и мальчиком, подающим кофе гостям на диване через дорогу. Таковы ворота.

На мосту и на его балконах, возле него и во взаимосвязи с ним, течет и развивается, как мы увидим, жизнь обитателей городка. Хроника событий личного, семейного и общественного характера изобилует ссылками на мост. И в самом деле, дринский мост - место первой прогулки и первых игр всей здешней детворы. Дети христиан с левого берега Дрины в первые же дни своей жизни проделывали путь через мост, ибо в ближайшее после рождения воскресенье их несли крестить в церковь. Но и все другие дети тоже - и те, что родились на правом берегу, и дети мусульман, не знающих обряда крещения, - но примеру дедов и отцов, большую часть детства проводили возле моста. У моста они удили рыбу или ловили голубей в его отдушинах. Совершенная гармония этого величественного сооружения из белого, ноздреватого, непогрешимо точно ограненного камня с младенческих лет привычна их взгляду. Дети наперечет знали все его искусно вытесанные выпуклости и изгибы, так же как и все поверья и легенды, связанные с историей его возникновения и создания и представляющие собой диковинный и нерасторжимый сплав воображаемого и действительного, истинного и невероятного. Знали все это с рождения, бессознательно, как бы с ними придя в мир. Знали, как знают молитвы, невесть когда и от кого впервые услышанные.

Знали дети, что мост воздвиг великий визирь Мехмед-паша, чье родное село Соколовичи находится неподалеку от моста за одной из окрестных гор. Да и кто, кроме визиря, мог обеспечить всем необходимым сооружение этого бессмертного творения из камня. (Детскому воображению визирь рисуется как нечто сияющее, могучее, страшное и неясное.) Поставил же его Раде Строитель, который должен был бы жить не одну сотню лет, чтобы вознести все то прекрасное и вечное, что есть на сербских землях, легендарный и воистину безымянный зодчий, какого только и может признавать толпа, не любящая обременять свою память многими именами и чувством благодарности, пусть даже и посмертным. Знали дети также и то, что русалка, хозяйка реки, воспротивилась строительству моста, как спокон веков противятся неведомые силы всякому строительству, и ночью рушила воздвигнутое днем. Так продолжалось до тех пор, пока Раде Строителю не был голос из воды и не дал ему совет сыскать двух новорожденных близнецов, брата и сестру, Стою и Остою, и замуровать их в средние опорные быки. Тотчас же по всей Боснии начались поиски близнецов. Тому, кто их найдет и доставит зодчему, назначена была награда.

В конце концов в одном глухом селении стражники отыскали двух близнецов, грудных младенцев, и силой визиревой власти отняли их у матери; но мать ни за что не хотела расстаться со своими детьми и, стеная и плача, не обращая внимания на ругань и побои, приплелась за ними следом в Вышеград. И здесь каким-то образом пробилась к Раде Строителю.

Младенцы были замурованы, ибо иначе быть не могло, но Раде Строитель, по преданию, сжалился над матерью и оставил отверстия в опорных столбах, через которые несчастная мать могла кормить грудью своих принесенных в жертву детей. Слепые отдушины изящного рисунка, узкие, подобно бойницам, где ныне гнездятся дикие голуби, и есть те самые отверстия. Как память о давно минувшем вот уже несколько сотен лет из этих отверстий течет материнское молоко. В одно и то же время года из плотно пригнанных швов стекают по камням белые тонкие струйки оставляющие после себя несмываемый след. (Представление о грудном молоке вызывает в сознании детей образ чего-то сладостно близкого и приторного и своей пугающей таинственностью, наравне с визирями и людьми повергает их в смятение и ужас.) Соскабливая молочные потеки с опорных столбов, люди продают полученный порошок как целебное средство не имеющим молока родительницам.