- Кому же знать, как не ему. В прошлом году он сломал ногу, а я его вылечил, - ответил доктор, но спокойствие давалось ему нелегко. Очень уж крепко давили ему на плечи эти руки, умевшие, как утверждала молва, гнуть подковы и рвать канаты. - Что до вас, я предлагаю вам самый надежный способ спасти вашу жизнь - да отпустите же! - и в полном блеске восстановить свою славу. Вы похваляетесь, что из-за этого пресловутого серебра капатас сулакских каргадоров прогремит на всю Америку. Я предоставлю вам более блестящую возможность… уберите руки, hombre!

Ностромо неожиданно отдернул руки, и доктор испугался, как бы незаменимый человек опять не убежал. Но тот шел медленно. Доктор терпеливо ковылял с ним рядом до тех пор, пока уже у самой Каса Виола моряк не остановился.

Притихшая, негостеприимно темная, Каса Виола была неузнаваема; Ностромо почудилось, будто дом, который он привык считать родным, стал таинственно враждебным и безжалостно его от себя отторгает.

- Здесь вы будете в безопасности, - сказал доктор. - Входите, капатас.

- Как я могу сюда войти? - тихо проговорил Ностромо, казалось, обращаясь к самому себе. - Того, что сказала она, не изменишь и того, что сделал я, уже не повернешь вспять.

- Право же, вы можете быть спокойны. Виола там совершенно один. Я заглядывал сюда по пути из города. Пока вы в этом доме, вам ничто не грозит, а потом вы его покинете и совершите подвиг, после которого о вас заговорит все побережье. Я сейчас условлюсь с главным инженером дороги, как вас переправить, и еще до утра принесу вам ответ.

И доктор, игнорируя молчание Ностромо, а возможно, опасаясь вникать в его смысл, похлопал его по плечу и направился в сторону железной дороги, бодро прихрамывая, даже подскакивая слегка на ходу, и вскоре растворился в темноте. Остановившись между двумя столбами, к которым постояльцы привязывали лошадей, Ностромо замер в неподвижности, будто и его, как столб, врыли в землю. Через полчаса он поднял голову, услышав лай собак на товарной станции, лай внезапный, возбужденный, и в то же время этот шум раздавался так приглушенно, словно шел из-под земли. Хромой доктор с дурным глазом быстро туда добрался.

Ностромо шаг за шагом начал приближаться к гостинице "Объединенная Италия", такой безлюдной, такой темной, какой он не видел ее никогда. В стене, белевшей среди мглы, зиял черный проем двери - дверь была распахнута, как и сутки назад, когда он выходил отсюда, еще не думая, что ему надо что-то прятать и скрывать. В нерешительности остановился он перед порогом… Кем он стал теперь? Жертва предательства, беглец. Горе, нищета, голодная смерть! Где он слышал эти слова? Умирающая в гневе предрекла ему эту судьбу. Быстро же сбылось ее пророчество! Даже уличные воришки будут смеяться над ним, сказала она. Ну, еще бы им не смеяться, если они узнают, что знаменитым капатасом теперь помыкает сумасшедший доктор, еще несколько лет назад покупавший вместе с ними на Пласе миску похлебки на медные деньги.

Тут он подумал: не надо ли разыскать капитана Митчелла. Он бросил взгляд в сторону пристани и увидел, что в конторе ОПН мерцает свет. Но сейчас его пугали светящиеся окна. Два светящихся окна заманили его в пустую таможню, где в него вцепился этот доктор. Нет уж! К освещенным окнам он этой ночью больше не подойдет. Капитан Митчелл там. Что ему можно рассказать? Доктор выудит у него все, как у малого ребенка.

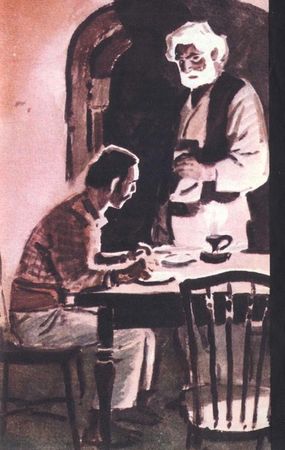

Он ступил на порог и негромко окликнул: "Джорджо!" Никто не отозвался. Он вошел в дом. "Эй, старик! Ты тут?" Со всех сторон его окутала непроницаемая тьма, и ему почудилось на миг, будто кухня так же огромна, как Гольфо Пласидо, а пол уходит из-под ног, словно палуба тонущего баркаса. "Эй, старик!" - повторил он с запинкой, слегка покачиваясь. Он вытянул руку, чтобы сохранить равновесие, и коснулся стола. Он сделал шаг к столу, пошарил там и нащупал коробок спичек. Ему показалось, что он услышал тихий вздох. Сначала он прислушался, затаив дыхание; потом дрожащими руками чиркнул спичкой.

Спичка вспыхнула и ярко запылала, а он поднял ее вверх и, прищурившись, вгляделся в темноту. Огонек осветил львиную седую гриву Джорджо, который сидел, наклонившись вперед, скрестив ноги, опираясь щекой на руку, зажав в зубах пустую трубку и неподвижно глядя перед собой; а вокруг все темно - черный камин за спиной, густые тени, нависшие над головою старика, обступившие его со всех сторон. Он долго не шевелился, потом поднял голову, и в то же мгновение спичка догорела, и тени его поглотили - казалось, крыша и стены опустевшего дома беззвучно опустились на седую голову старика.

Он пошевелился в темноте и невозмутимо произнес:

- Наверное, почудилось.

- Нет, - сказал Ностромо тихо. - Не почудилось, старик.

Низкий грудной голос Виолы гулко прозвучал в пустой комнате:

- Это ты говоришь со мной, Джан Батиста?

- Я, старик. Потише. Не так громко.

Джорджо Виолу после того как его отпустил Сотильо, проводил почти до самых дверей гостиницы главный инженер, и старик снова оказался в доме, из которого его увели чуть ли не в тот самый миг, когда скончалась его жена. Все было тихо. Под потолком горела лампа. Забывшись, он едва не окликнул жену, но тут же вспомнил, что теперь она никогда уже не отзовется, и грудь его пронзила острая боль, он громко застонал и рухнул в кресло.

Так он молча просидел всю ночь. За окном начало сереть, потом проглянул тусклый бесцветный рассвет и проступила зубчатая стена Сьерры - плоская, как будто вырезанная из бумаги.

Восторженная и суровая душа Джорджо Виолы, моряка, защитника угнетенных, недруга королей и, милостями миссис Гулд, хозяина местной портовой гостиницы, блуждала в пустыне отчаяния среди обломков навек утраченного прошлого. Недолгим было его ухаживание: всего одна короткая неделя во время сбора оливок в промежутке между двумя походами. Мрачная глубокая страсть владела им в эти дни, с ней могло сравниться лишь объявшее его сейчас жгучее чувство утраты. Лишь теперь он понял, как необходимо ему было слышать этот навеки умолкнувший голос.

О ее голосе он тосковал больше всего. Поглощенный то делами, то раздумьем, он редко в последние годы смотрел на жену. Он вспомнил о дочерях, но эта мысль принесла не утешение, а тревогу. Он тосковал о голосе жены. Потом он вспомнил старшего ребенка, сына, который умер совсем маленьким на корабле… Да… будь в семье мужчина, он нашел бы в нем опору. А тут, о горе! Даже Джан Батисты, которого Тереза с таким жаром прочила Линде в женихи перед тем, как погрузилась в свой последний сон, Джан Батисты, которого она перед смертью заклинала быть защитником ее детей… даже его нет в живых!

И старик, нагнувшись, опираясь головою на ладонь, неподвижно просидел весь день в глубоком одиночестве. Он не слышал отчаянного трезвона колоколов. Колокола умолкли, наступила тишина, только капли из глиняного фильтра в углу кухни звонко падали в большой кувшин.

Незадолго до захода солнца он встал и начал медленно подниматься по узкой лестнице, ведущей вверх. Его широкие плечи, прикасаясь к стенам, издавали тихий шорох, словно мышь скреблась в норе. Он долго сидел наверху; дом был нем, как могила. Затем с таким же еле слышным шорохом спустился вниз. В кухне ему пришлось хвататься за столы и стулья, прежде чем он добрался до места. Он взял трубку с высокой каминной доски, но табак искать не стал, просто сунул в рот пустую трубку и, сдвинув ее в угол рта, сидел все так же неподвижно, глядя в одну точку. Солнце, осветившее вступление Педрито в город, последние часы сеньора Гирша, первую одинокую вахту Декуда на Большой Изабелле, проследовало над гостиницей "Объединенная Италия", двигаясь на запад. Умолкли капли, звонко падавшие из фильтра, погасла лампа под потолком, на Джорджо Виолу и его мертвую жену спустилась ночь, безмолвная и темная, и, казалось, безмолвию и темноте не будет конца, пока воскресший из мертвых капатас не обратил их в бегство, чиркнув спичкой.

- Sí, viejo. Это я. Погоди.

Заперев дверь на засов и тщательно затворив ставни, Ностромо разыскал на полу свечку.

Старик тем временем встал и, прислушиваясь в темноте к звукам, следил взглядом за Ностромо. Засветив огонь, Ностромо увидел, что старый Виола крепко стоит на ногах, словно одно лишь присутствие человека, верного, храброго, неподкупного, в точности такого же, каким мог бы стать его сын, влило в него новые силы.

Джорджо вытянул руку, сжимая вересковую трубку, чашечка которой слегка обгорела по краям, и зажмурился от света, насупив кустистые брови.

- Ты вернулся, - проговорил он, стараясь держаться с достоинством. - Что ж, прекрасно! Я…

Его голос дрогнул, и он замолчал. Ностромо кивнул; он стоял, прислонившись к столу и скрестив на груди руки.

- А ты думал, я утонул? Нет! Самая выносливая из собак, которые служат этим аристократам, этим богачам, этим благородным господам, не способным ни на что, кроме предательства и болтовни, еще не сдохла.

Старый гарибальдиец стоял не шевелясь и словно впитывал в себя звук знакомого голоса. Он слегка кивнул, как будто выражая одобрение; но Ностромо ясно видел, что старик ни слова не понял. Никто его не поймет; никому нельзя чистосердечно рассказать о судьбе Декуда, о своем спасении, о сокровище. Этот доктор враг простых людей… искуситель…

Старик вздрогнул - он старался подавить волнение, охватившее его при виде этого человека, который был в его доме своим, который заменил ему сына.

- Она верила, что ты вернешься, - произнес он торжественно.

Ностромо поднял голову:

- Она была умная женщина. Разве я мог не вернуться… - И мысленно закончил: "Если она мне предрекла горе, нищету и голодную смерть?"

Произнесенное в гневе предсказание Терезы, оскорбленный крик души, которой отказали в надежде обрести покой на небесах, заронило в душу Ностромо суеверные страхи, от которых часто не свободны даже самые отважные и удачливые из людей. Он ощущал себя во власти могущественных и недобрых сил. Какое страшное проклятие! И произнесла его она, единственная женщина, которую он звал матерью, - ведь он так рано осиротел, что родной своей матери не помнит. Слова, сказанные ею, обрекают на провал любое его начинание. И обстоятельства подтверждают это. Сама смерть избегает его теперь… Он с досадой сказал:

- Пойдем, старик! Дашь мне чего-нибудь поесть. Я голоден. Sangre de Dios! Так голоден, что просто кружится голова.

Уткнувшись подбородком в открытую грудь, скрестив руки, босой, нахмуренный, он смотрел, как старый Виола ищет для него еду, и был впрямь похож на человека, на которого пало проклятие, - сломленный, угрюмый, бессильный.

Старый Виола, не говоря ни слова, высыпал на стол сухие хлебные корки и половину луковицы.

Ностромо с жадностью принялся поглощать это нищенское угощение, а старый гарибальдиец отошел в угол и, присев там на корточки, налил в глиняную кружку красного вина из оплетенного прутьями большого кувшина. Привычным жестом, словно прислуживая посетителям, он сунул трубку в зубы, чтобы высвободить руки.

Ностромо залпом выпил вино. Загорелые щеки его слегка раскраснелись. Виола остановился перед ним и, кивнув большой седой головой в сторону лестницы, вынул изо рта пустую трубку и печально произнес:

- После того как здесь внизу раздался выстрел и убил ее… да, да, убил, так, словно кто-то целился в нее, и пуля попала ей в сердце, она позвала тебя и попросила, чтобы ты спас наших детей. Тебя позвала, Джан Батиста.

Ностромо поднял голову.

- В самом деле? Спасти детей? Их увезла английская сеньора, ваша благодетельница. Да, да! Твоя благодетельница, старик, представитель простого народа…

- Я стар, - тихо ответил Джорджо Виола. - Когда-то одной англичанке разрешили принести постель для раненого Гарибальди, лежащего в темнице. Для величайшего из людей. Он был тоже представителем народа - простой матрос. Отчего бы не позволить другой англичанке дать мне приют и кров над головой? Я стар. Я могу позволить ей это. Жизнь тянется слишком уж долго.

- Она сама может вскоре лишиться крова над головой, если я… Так что ты говоришь? Я должен ей помочь. Я должен не жалеть усилий и спасти всех "бланко" с нею заодно?

- Ты должен так сделать, - твердо сказал старик. - Ты должен сделать то, что сделал бы мой сын…

- Твой сын!.. Прекрасный, старина, у тебя сын. Значит, должен… А вдруг это просто ловушка… я ведь проклят, она прокляла меня, старик… Позвала, говоришь, и просила спасти? А потом?

- Больше она не сказала ни слова. - Героический соратник Гарибальди, представив себе мертвенный покой и тишину, царящие там, наверху, где на кровати лежит окутанное саваном тело, нахмурился, отвернулся и прижал ко лбу руки. - Она умерла; я не успел даже к ней подойти, - жалобно сказал он.

А капатас глядел в темный дверной проем, ведущий из кухни на лестницу, и перед его глазами проплывала Большая Изабелла, похожая на корабль, терпящий бедствие и груженный несметным богатством и безысходным одиночеством невольного отшельника. Он ничего не в силах сделать. Единственное, что он может, это держать язык за зубами, поскольку никому нельзя доверять. И сокровище будет потеряно, если только Декуду… Течение его мыслей внезапно пресеклось: он ни малейшего понятия не имеет, что может сделать Декуд.

Старик Виола стоял не шевелясь. Капатас, сидевший также неподвижно, опустил длинные ресницы, благодаря которым в верхней части его свирепого, усатого лица светилось что-то нежное, девически наивное. Они долго молчали.

- Да успокоит господь ее душу, - мрачно проговорил капатас.

ГЛАВА 10

Утро наступившего дня было тихим, и лишь с севера, со стороны Лос Атоса, доносился слабый отзвук перестрелки. Капитан Митчелл, стоя на своем балконе, прислушивался к нему с тревогой. Фраза - "В моем щекотливом положении, сэр, единственного представителя консульства, я имел все основания тревожиться по любому поводу, буквально по любому" - неизменно фигурировала в принявшем стереотипные формы повествовании об "исторических событиях", которым он впоследствии в течение нескольких лет потчевал всех знатных иностранцев, посещавших Сулако. Далее упоминалась необходимость соблюдать достоинство и в то же время нейтралитет, что было крайне трудно в его положении, "когда находишься в самой гуще событий, когда бушуют политические страсти, и, с одной стороны, бесчинствует этот пират Сотильо, а с другой - несколько более упорядоченная на вид, но по существу ничуть не менее жестокая и даже зверская тирания его превосходительства дона Педро Монтеро". Капитан Митчелл вовсе не любил преувеличивать опасность. Тем не менее он уверял, что это был знаменательный день. В тот день, незадолго до вечера, он встретил "этого беднягу, моего подручного - Ностромо. Простой матрос, которого я открыл и, смею сказать, самолично создал, сэр. Вы ведь слышали, как он ездил в Каиту. Историческое событие, сэр!".

Капитану Митчеллу, которого компания признавала одним из самых своих старинных и преданных слуг, было позволено завершить эту службу, занимая почетный и необременительный пост главы огромного, непомерно разросшегося учреждения. Учреждение все разрасталось, оно включало в себя толпы клерков, городскую контору и старую контору в гавани, оно подразделялось на отделы: пассажирский, перевозочный, грузовой и так далее, и именно это давало капитану Митчеллу возможность в полном безделье провести остаток своих дней в столице Западной республики, возрожденном Сулако.

Любимый горожанами за добродушие и церемонность манер, помпезный и наивный, он и сам ощущал себя человеком, далеко не лишенным значения в городе. Он вставал рано, чтобы побывать на рынке, пока гигантская тень Игуэроты еще не покинула радующие глаз экзотическими красками прилавки с цветами и фруктами; с умеренным любопытством следил за городскими сплетнями; раскланивался с дамами на Аламеде; был членом всех клубов и постоянным гостем Каса Гулд, одним словом, вел приятный образ жизни светского человека, всеми уважаемого старого холостяка. Но в дни прибытия почтовых пароходов он приезжал в контору порта в ранний час, а у пристани его ждала личная гичка с одетыми в бело-синюю форму лихими гребцами, готовыми отчалить в тот же миг, когда между волнами покажется нос парохода.

Знатных иностранцев, которых он встречал, капитан Митчелл вел затем в контору и просил там посидеть минуту-две, пока он подпишет бумаги. Потом и сам усаживался за свой стол и продолжал тоном гостеприимного хозяина:

- Времени не так уж много, если вам угодно все увидеть в один день. Мы поедем прямо к ленчу в клубе "Амарилья" - правда, я принадлежу еще и к "Англо-американскому" клубу - горные инженеры и бизнесмены, знаете ли, - а также к клубу "Мирлифлорес", - это новый клуб - английский, французский, итальянский, словом, всякий, - состоит он главным образом из очень милых молодых людей, которые рады хоть чем-нибудь выразить свое почтение к старейшему представителю компании, сэр. Но мы позавтракаем в "Амарилье". Мне кажется, вам будет интересно. Вы ощутите подлинный дух этой страны. Сливки общества, самые знатные семьи, сэр. Президент Западной республики тоже член этого клуба. Во внутреннем дворике симпатичный старый епископ с отбитым носом. Выдающееся произведение скульптуры, на мой взгляд, сэр. Кавальере Паррочетти - вы ведь знаете, Паррочетти знаменитый итальянский скульптор - работал здесь в течение двух лет, - был самого высокого мнения о нашем старом епископе. Ну вот! Теперь я к вашим услугам, сэр.

Гордый своей осведомленностью, проникнутый сознанием исторической важности людей, событий, зданий, он осыпал своего слушателя напыщенными отрывистыми фразами, время от времени подчеркивая их смысл легким мановением короткой и толстой руки, дабы ничто не ускользнуло от внимания его знатного пленника.

- Как вы заметили, повсюду строятся дома. Перед тем как совершилось Отделение, здесь была просто выжженная солнцем трава, густо осыпанная пылью, а к пристани вела проселочная дорога. Сейчас все переменилось. Вот ворота, ведущие в гавань. Живописно, не так ли? Раньше город кончался здесь. Вот мы въезжаем на улицу Конституции. Обратите внимание на старинные испанские особняки. Сколько достоинства! М-м? Я думаю, они в точности так же выглядели во времена вице-королей, только мостовая была другой. Сейчас брусчатка. Здесь расположен Сулакский Национальный банк, справа и слева от ворот - караульные будки. По ту сторону - Каса Авельянос, все без исключения окна нижнего этажа закрыты шторами. Там живет поразительная женщина - мисс Авельянос, - прекрасная Антония. Какая личность, сэр! Историческая личность!