Содержание:

Предисловие 1

Первая глава 1

Вторая глава 2

Третья глава 4

Четвертая глава 5

Пятая глава 6

Шестая глава 8

Седьмая глава - Вместо эпилога 9

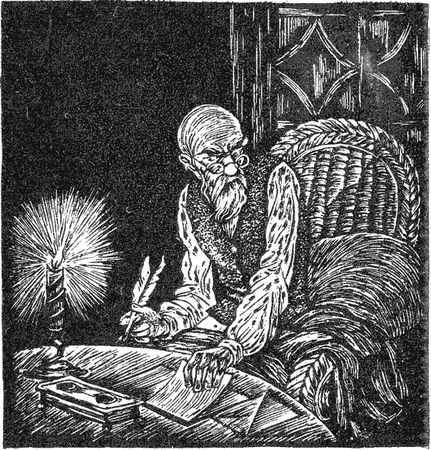

Константин Александрович Федин

Старик

Предисловие

В раннем детстве моем иногда слышал я разговоры о старине, и из небытия, из совершенной пустоты, из какого-то темного, зияющего "ничто" возникало настоящее. Как происходило это?

Часто речь велась о старом Саратове - городе, которого давно не было и который странно жил где-то тут же, бок-о-бок с моей маленькой жизнью. Саратов - моя родина. Задолго до моего рождения город начал расти, уходить в сторону от того места, где когда-то закладывалась его судьба. Но старые стены все еще сохранялись, улицы носили прежние названия, и вдруг, с неожиданной ясностью, почти до испуга осязаемо, я прикасался к прошлому. Мое воображение было так же велико, как мал был мой возраст, и я населял заброшенные улицы жизнью, которой не видали никогда даже мои деды. Так, настоящая жизнь включала в себя это прошлое с тою же силой действительности, с какой для меня - семилетнего мальчугана - действительны были дворовые игры, или мой утренний завтрак - молоко пополам с горячей водою, кусок сахару и саратовский белый калач.

Это - начальное основание рассказа…

Возможно, что одним из первых писателей, имя которого я узнал в детстве, был Николай Гаврилович Чернышевский. Мой отец немного знал его лично, имя его изредка поминалось у нас дома, когда - в прекраснодушии - отец рассказывал, "на какой бумаге любил писать Чернышевский, когда переводил сочинение немца Вебера". Наверное с тех пор я привык останавливаться на судьбе этого писателя.

Меня поразило недавно, что Чернышевского в детстве страшно тянуло посмотреть таинственный дом купца Корнилова - на углу Московской и Большой Сергиевской. В одном рассказе он писал: "Угол дома был закруглен и поднят куполом, выкрашенным зеленою краскою, между тем как остальная, тоже железная, кровля была красная".

Слова эти наполнены ужасом.

Угол дома, действительно, был закруглен и поднят куполом!

И как же не знать мне этого дома (в мое время - братьев Шмидтов), если я пугался не только пройти мимо него, но даже представить себе его подвальные окна, забранные кованым железом?

Этот дом на самом деле страшен. На протяжении века он излучает своими окнами, своим закругленным углом непонятное представление о таинственном.

И не реален ли был мир моего воображения, когда я вызывал к жизни старый, прадедовский Саратов - вот на этих улицах, около этих стен - и когда улицы и стены десятилетия назад и в пору моего детства жили одною неизменявшеюся жизнью?

В автобиографии, написанной в Алексеевском равелине, Чернышевский много уделил воспоминаниям о старом Саратове, и Самсон Иванович Быстров составил целый очерк о топографии города по свидетельствам писателя.

Наконец, случайно, я узнал торопливый набросок Чернышевского под названием "Покража".

История, описанная в наброске, произошла в Саратове, и сюжет ее я кладу вторым основанием моего рассказа…

И вот - последнее основание, третье: член общества "Арзамас" Филипп Филиппович Вигель, автор хорошо известных "Записок", говорит в них об Алексее Давидовиче Панчулидзеве. Имя это было так многославно в нашем городе, что даже до меня долетели обрывки чудесных, почти невообразимых легенд о былом саратовском губернаторе.

Остатки дряхлых рощ окружали уже не губернаторские дачи, а женский институт, но беспокоющее очарование парка, видно, и в мое время было столь же велико, как в детские годы Чернышевского, который пристально и восхищенно вспоминает исчезнувший памятник. Я всегда готов был много дать, чтобы лишний раз побыть в заброшенной губернаторской роще. И я бывал в ней, и я ловил в ней птиц со своим приятелем - таким же бездельником, как я…

И я не знаю точно, - где тут действительность, где книги, не спутались ли воспоминанья моего отца с живым днем настоящего, и нет ли во всей истории чего-нибудь из рассказов протопопа Сергиевской города Саратова церкви отца Гаврилы Чернышевского, иль - может быть - арзамасца Филиппа Филипповича Вигеля?

Но единое во многом и многое в едином.

На этом - конец, вероятно излишнего, предисловия и начало повести, которая могла быть рассказана лет девяносто назад.

Первая глава

На бульваре, на главной просторной аллее сидел в трехколесном кресле старик. Кресло было поставлено под липу так, чтобы тень защищала голову старика, а ноги его, покрытые одеялом, грело солнце. Старик дремал.

Молодой парень, одетый под господского казачка - в плисовых шароварах и безрукавке, в голубой сатиновой рубахе, - сидел неподалеку на садовой скамейке. Изредка он подходил к креслу и подкатывал его поглубже в тень, когда солнечный свет заползал слишком высоко на грудь старика.

Прохожих было мало, кое-кто из них кланялся старику, но он не отвечал. Понемногу - от неподвижности зноя и однотонного чириканья воробьев - дремота одолела и парня.

Прошло с полчаса. Солнце добралось до головы старика, припекло его, он очнулся, повел вокруг себя прозрачно-водянистыми глазками и вдруг насторожился.

По аллее двигалась к нему молодая модница в розовой пене оборок, - под кружевным зонтиком, с беленьким шпицем на шнурочке. Шпиц шел вприпрыжку, подбирая и словно отряхивая лапки, пушистая шерстка на нем подрыгивала, и так же, как шерстка на шпице, с каждым шагом модницы подымались и падали розовые оборки ее платья.

Шпиц подбежал к креслу, понюхал одеяло, но шнурочек тут же отдернул собаку, и старик расслышал жеманно протянутые слова: - Ступай, Дэнди, ступай! Голос показался старику истомленным, ленивым, но таким уветливым, что захотелось прикрыть глаза, чтобы подольше удержать в памяти его музыку.

- Вася! - крикнул старик, - Василий!

Парень спросонок подскочил на скамейке и заученно откликнулся:

- Слушаю, Мирон Лукич!

- Вези! - быстро приказал старик.

- Куда, куда, дурак? - воскликнул он, едва парень начал поворачивать кресло. - Пошел назад. Шибче.

Но уже через минуту он опять приструнил Василия:

- Чего несет нелегкая? Легше!

Кресло катилось по бульвару следом за розовыми оборками, кружевным зонтиком, следом за шорохом шелков и нежным, приторным запахом помады.

Мирон Лукич смотрел на модницу. Он никогда прежде не встречал ее, он не видывал, чтобы барыня хаживала вот с этакой озабоченностью - ну, совсем так, будто нельзя потерять ни одной секунды, и - в то же время - словно и неторопливо, без всякой поспешности, так себе - прогуливает мадам своего песика на шнурочке, в этом и заключается вся приятная забота. Ни такой поступи - безыскусной и как-будто хорошо обдуманной, - ни такой руки с зонтиком, ни даже такого зонтика ни разу не попадалось Мирону Лукичу на бульваре, и он все тужился разглядеть получше лицо необычной барыни, и все никак не мог, потому что дурак Васька был сбит с панталыку и не знал, как нужно катить кресло.

- Легше! - шипел на него Мирон Лукич.

И опять, спустя недолго;

- Подгоняй, подгоняй! Заснул!

Наконец, перед самым выходом из бульвара, шпиц потянул куда-то в сторону, барыня приостановилась, откинула на плечо зонтик, кресло догнало ее, и тогда, на одно мгновенье, Мирон Лукич увидел пронизанное солнцем маленькое ухо женщины, между двумя тонкими завитушками буклей, под шляпой. Оно просвечивало насквозь и было розовое, розовое, как оборки платья, как зонтик, и завитушки буклей горели мягкой, рыжизною, почти переходившей в розовое, теплое, солнечное.

- Поправей, вперед! - совсем тихо приказал Мирон Лукич.

Но было уже поздно: шпиц, отряхивая лапки, побежал в воротца, и хозяйка его покинула бульвар, даже не приметив старика в кресле.

Тут же, с улицы, к Мирону Лукичу подошел человек, похожий на приказчика, в парусиновой рубашке, с кисточками на концах пояса, снял картуз и почтительно улыбнулся:

- Как изволите здравствовать, Мирон Лукич?

- Не жалуюсь - резко ответил старик.

- Слава богу-с, - возразил приказчик и еще более почтительно справился:

- В каком нахождении ножки-с?

- Что проку в ногах? - прикрикнул старик, - я, чай, не плясуном быть!

Он тряхнул головой Василию:

- Чего стал?

- Куды изволите?

- На кудыкины горы! Не знаешь, пора домой?

Он вынул из жилета большие - в кулак - серебряные часы, достал ключик и завел пружину. До самого дома он не проронил ни слова.

Кресло следовало обычным своим путем - по крутой Армянской улице, к Волге, вниз по взвозу, на Миллионную.

Миллионная скрипела телегами, оглоблями, деревянными шестеренками соляных мельниц, петлями и засовами лабазных ворот. Здесь гуляла прохлада, строения громоздились друг на друга, из ворот в ворота тянуло сквозняками, сквозняки несли с собой тяжелый дух пакли, канатов, лежалой соли. Соль хрустела под ногами, под колесами телег, скрежетала и посвистывала в жерновах, и в соляном хрусте, в деревянных скрипах глухо охали человеческие голоса, понукавшие лошадей на мельницах.

Возчики, галахи, базарники дали Мирону Лукичу дорогу. Как всегда, Василий и мельничный работник внесли его в кресле с парадного крыльца в дом. Дом Мирона Лукича - Гуляевский дом - был полукаменный, с Миллионной улицы - приземистый, окнами близко к земле, со двора - высокий, в полтора этажа: улица обрывом падала на берег, к Волге.

По бокам дома, лицом на Миллионную, стояли "лабазы и мельницы, по двору к ним примыкали погребица, баня, амбары, кольцом охватывая гуляевские владенья. Построек было много, они теснили людей с возами, но теснота была привычной, издавней, и казалось - все было хорошо, удобно.

В этот час, после прогулки, Мирону Лукичу подавали обед. Он не ел мясного, по утрам ему приносилась рыба из садков, с Волги, он сам отбирал на обед подлещика, сазана, стерлядь.

Василий пододвинул кресло к столу, постелил салфетку на колени Мирона Лукича, но хозяин приказал:

- Накрой миску, чтобы не стыло!

Он отвернулся от стола, помолчал, потом вздохнул негромко:

- Ну, наливай!

И тут же, беспокойно зашевелившись, точно разыскивая что-то, окидывая глазами комнату, строго добавил:

- Подай зеркало.

Василий бросился шарить на комоде.

- Подвинь к окну, - сказал Мирон Лукич.

Не спеша, он приблизил к лицу овальное зеркальце, и первое, что бросилось ему в глаза, были уши - большие желтые уши, с пучками сивых волос, вылезавшими из раковин. Мирон Лукич пощупал мясистые, покрытые пухом мочки, потер лицо ладонью, пригладил бороду.

- Часу в четвертом сбегай за цырульником, - сказал он, возвращая Василию зеркало.

Ел Мирон Лукич разборчиво, привередливо и скоро отодвинул тарелки. Василий закатил кресло в темный угол комнаты, за занавеску, подсунул под голову Мирона Лукича подушку, убрал посуду и аккуратно притворил за собою дверь.

Старик остался отдыхать. Но ему не спалось. Руки его - изжелта-красные, в трещинах, как гусиные лапки - были непокойны. Он постукал ногтями по плетеным подлокотникам кресла, выдернул из-под головы подушку, бросил ее на кровать и схватился за колокольчик.

- Зови, - коротко велел он Василию.

Жернова и колеса на мельницах поскрипывали однозвучно, привороженные к своим осям, не дальше от них и не ближе к ним, чем были минуту назад, час, месяц и год. Васька носился по двору, кликал:

- Пал Мироныч, Пал Мироныч, вас батюшка!

Потом прибегал в комнату старика, запыхавшись, выпаливал:

- Идут-с! - и становился у косяка.

Младший сын Мирона Лукича - Павел - являлся перед отцом.

Он вошел и на этот раз с привычным, затверженным вопросом о том, как отдыхал батюшка, готовый слушать приказанья и давать отчет в дневной работе. Он стоял тяжелорукий, большой, спокойный, с упрямым взглядом таких же, как у старика, прозрачных, светлых глаз.

- Ну, что? - спросил отец и, не подождав, отворачивая голову к окну, объявил: - с чего это нынче подводы стали дороги? Пошли-ка за Денисенкой, пусть придет.

Подводы были не дороже, чем всегда. Летом извоз только и зарабатывал, зимою цену сбивали деревенские. Павел начал было говорить об этом, но старик оборвал:

- А ты слушай: пошли сходить за ямщиком Денисенкой!

По сему и было.

Легко сказать: по сему было. На шестеренке обломился деревянный зубец - велико ли дело? А надо остановить мельницу, вывести из работы целый постав.

С тех пор, как Мирона Лукича паралич усадил в кресло, гуляевское хозяйство, а вокруг него и вся жизнь завертелись без перебоя. И вдруг какой-то зубец дал явную трещину. Мирон Лукич потерял послеобеденный сон, цырульник затребован был не в банный день, а посереди недели, и опять выплыл на божий свет давно забытый хромоногий Денисенко.

Хуже всего было то, что разговор с Денисенкой велся Мироном Лукичом при закрытых дверях, а вечером, когда Павел - по обычаю - сдал отцу ключи и на дворе спущены были собаки, через парадное крыльцо доставили Мирону Лукичу письмо.

Старик выслал из комнаты Василия, долго ждал, пока на дворе затихнет собачий лай, долго вслушивался в тишину и поглядывал на дверь, потом быстро гусиными своими лапками отодрал с письма сургучную печать и развернул бумагу.

Знакомыми, плохо увязанными буквами на бумаге нацарапано было без подписи:

Агриппина Авдеевна госпожа Шишкина из девиц на Московском взвозе в доме коллеж, ассе. Болдина наискосок семинарии пониже.

Мирон Лукич осветился улыбкой. Она была неподвижна, Мирон Лукич словно забыл о ней, от напряжения слезы блеснули на его веках. Потом он сунул письмо под себя и громко позвал:

- Васька!

И, когда появился Василий, Мирон Лукич поощряюще и ублаженно сказал:

- Ах, пентюх!

Он осмотрел его с головы до ног.

- Растяпа! - проговорил он с удовольствием. - Рохля! Ну, что стал?

Мирон Лукич засмеялся.

- Ступай, болван, подай чаю. Да достань рому из этажерки. Да позови Павла Мироныча, спроси, может, он тоже хочет рому.

Он повторил:

- Пентюх!

И опять засмеялся.

Вторая глава

Соль шла с Елтонского озера, из-за Волги, как только устанавливался санный путь. Тысячи подвод приходили на Елтон и ползли назад к Волге, снежной пустыней, рассаживаясь на поворотах дороги, как поплавки сети, натянутой течением реки.

Веснами соль грузилась на косоушки, караваны суденышек плыли под парусами, тянулись бечевою против воды, в Саратов.

Летом купцы и подрядчики, очистившись от пошлин, взяв на торгах: поставки, ездили на Елтон облюбовывать новые участки промыслов, подписывать сделки.

Старший сын Гуляева - Петр - с болезни отца правил почти всем делом, не раз бывал на Елтоне и этим летом возвращался с озера домой удачливый, сосредоточенно покойный, степенный не по годам: дела были хорошо слажены, все сошлось колесом к колесу.

Но дома ждало Петра Мироныча расстройство. Колёса, оказалось, сильно покоробило, и опытное ухо сразу разобрало угрожающий треск.

- Что же он, так ни словом и не обмолвился? - спросил Петр у младшего брата, выслушав рассказ об отце.

- Хоть бы словечком, - сказал Павел. - Только что два раза меня ромом попотчевал.

- Ласковый стал?

- Павлуша, да Павлуша!

- Ясное дело, - решил Петр. - А Денисенко что?

- Много с него возьмешь: хохол! Все на ужимочке.

- Ладно, - сказал Петр, - пойду докладывать.

Доклад его мало занимал Мирона Лукича. Старик слушал молча, облизывая губы, точно они клеились от сладкого, и только под конец в пустом, водянистом его взгляде словно скользнул мимолетный смешок.

- Стало-быть, в полном порядке? - спросил он. - Ну, слава богу. Поди, Петруша, цалуй.

Петр нагнулся, поцеловал отца в подставленную щеку, отступил назад.

- У нас тут тоже слава богу, - сказал Мирон Лукич. - Верно я говорю, Павлуша?

Павел промямлил:

- Слава богу.

Старик рассмеялся, по-очереди взглянул на сыновей, вдруг оборвал смех и, точно изумившись, что около него все еще кто-то стоит, кончил разговор:

- Что еще? Ступайте к себе.

Он посмотрел сыновьям в спины. Они были одинаковы: широкие лопатки выпукло обозначились на поддевках, придавленные тяжкими дугами плеч.

- В отца, - прошептал старик и не то с вызовом, не то одобрительно мотнул головою на дверь.

Братья стояли друг против друга, опешив. Старший нашелся первый, сказал:

- Без Денисенки не распутаться.

- Нужны деньги, - отозвался Павел.

- У меня есть.

- Он балованный. Дешево не отделаешься.

- Хватит. Пойдем.

И они пошли.

Денисенко держал извозный и ямской двор, почти весь перевоз через Волгу был у него в руках, лошади его славились, с легкою доводилось ему бывать и в Пензе и в Тамбове, ямщиком он был отменным.

Двор стоял на краю оврага, за Казанской церковью. Навоз из конюшен и со двора валили в овраг, оттуда поднимался тепло-сладкий парок тлена, и все вокруг дышало этим парком, плавало в нем и утопало.

Как все покровские хохлы, Денисенко коверкал свою речь, мешал ее с кацапской, говорил враспевочку, точно приседая в конце слов. Он прыгал на одной здоровой ноге, подобрав больную по-куриному, под живот, и открещивался:

- Це-ж откуда мне ведать, що вин замышляет?

- А о чем ты ему писал письма? - мрачно допытывался Петр.

- Письма? Оборони меня, царица небесная! Слыхом не слыхал про письма!

- Ведь я знаю! - сказал Павел.

- Що таке?

- Как от тебя отцу письма приносились.

Денисенко щерился:

- Вы-ж те письма не бачили?

- А вот и бачил! - прикрикнул Петр.

- Не бачили! - смеялся Денисенко.

Так они пререкались, разглядывая друг друга и прикидывая, когда удобнее перейти к самому делу. Наконец, Петр спросил:

- Сколько хочешь?

Денисенку точно громом сразило. Он подпрыгнул, метнулся под образа, присел на лавку.