В разных городах случалось мне слышать и разные языки; это зависит от того, на каких языках могут читать люди местного духовенства, находящиеся в этот день налицо. Я был на этой вечерне в Янине, в Адрианополе, в Константинополе (в Халкинской богословской семинарии) и на Афоне.

Хорошо было везде; но на острове Халки было лучше, чем в провинциальных соборах; а на Святой Горе, в греко-русском монастыре Св. Пантелеймона, было лучше всего.

Заутреню и раннюю обедню мы слушали в бывшей домовой Покровской церкви, которая устроена русской братией в верхней по местоположению (в восточной) части обширной обители, расположенной, как я уже сказал, на склоне горы к морю.

Вечерню воскресную служили вместе с греками внизу в главной церкви или в соборе, воздвигнутом, как и все афонские соборы, посредине мощенного плитами двора.

Это уже одно много значило.

В домовой русской церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, кроме иконостаса и утвари, изящной и богатой, ничего нет замечательного. Эта церковь обширна, зимой тепла, удобна, ход в нее прямой из теплого коридора гостиницы – и только. Это очень большая зала с белыми штукатурными стенами, с длинным рядом обыкновенных (четырехугольных) больших окон, из которых вид на нижнюю (греческую) половину монастыря, на море и всегда темную полосу полуострова Кассандры – несколько уныл, но не лишен величия. Кругом стен "стасидии" с ручками и откидным "сиденьем", для стояния и отдыха монахам и богомольцам.

Несколько таких же мест, но более почетных, для гостей большого чина или звания – посреди пустой залы у штукатуренных колонн. Удобно, чисто, просторно, бело; но красоты или величия искать тут не надо. Один иконостас, говорю я, очень хорош. Я готов сказать даже и больше этого: я готов назвать его прекрасным. Он очень своеобразен; он как-то изящно-тяжел, в меру пестр и в меру одноцветен.

Он не высок, весь сплошной золоченый; размеры его несколько тяжелы, орнаменты несложны, не кудреваты, строги. Царские врата тоже низки и очень просторны, большие местные иконы только в один ряд, и лики в естественную величину человеческого образа. Если мне не изменяет память, этих икон всего четыре: Спаситель, Божия Матерь, "патрон" монастыря св. Пантелеймон, которого глава хранится внизу у греков, и русский святитель Митрофаний, принесенный нашими на Афон. Все эти иконы превосходной троице-сергиевской чеканной работы. На тонко-узорном золотом поле выделяются в высшей степени изящно вполне человеческие по цвету лица, но по выражению – иконописно, таинственно покойные образы Учителя-Бога, Девы с Младенцем Христом, прекрасного юноши-мученика и седого преподобного старца. Одежды Спасителя – голубая и розовая и св. Пантелеймона – малиновая с зеленым – прелестны своей яркостью посреди сплошной, одноцветной позолоты. Что касается до лика Самого Христа, то я ни прежде, ни после не видал ничего лучшего. Это – икона высокого стиля, а не картина. Нечто прекрасное и мужественное, и молодое, немного бледное, идеальное, тихое, покойное, и вместе с тем что-то тонко-национальное, семитическое, как бы для большей исторической наглядности, для реальности хорошей, счастливой в смысле возбуждения, положительной веры.

Может быть, у меня вкус нехорош или технику искусства я не достаточно понимаю, но таково было мое впечатление, и я им делюсь с читателями откровенно.

Прекрасный иконостас этот пожертвован теперь уже скончавшимся игумном Антонием Бочковым (из купцов), который провел последние годы свои на покое под Москвой, в Николо-Угрешском монастыре.

Кроме этого иконостаса, в пустой и обширной белой зале Покровской русской церкви ничто не может произвести особенно праздничного или торжественного впечатления. (Конечно, я не говорю здесь о самом богослужении, – его порядок у русских на Афоне образцовый, такого я не видал ни в Московских соборах, ни в Оптиной пустыни, ни тем более у греков и болгар, служащих всегда несколько "дерзновеннее", небрежнее наших.)

Совсем не то в главном соборе. Этот собор предоставлен был в то время грекам, живущим в нижней половине монастыря, у моря, как старейшим в обители. Стиль этого храма – общеафонский стиль, вроде наших древних Московских соборов. Высокий храм – величавый, обремененный убранством, на вид суровый, темный, но сияющий золотом; бесконечно высокий иконостас; над срединой круглый купол, не широкий и отлогий, как в Св. Софии Цареградской, а покоящийся на круглой башне, как в Исаакиевском соборе.

В Афонских соборах эта срединная башня, этот исполинский цилиндр, уходящий к небесам над головой богомольца, не пуст, как бывает у нас… Он весь наполнен сиянием. Кроме массивного и драгоценного центрального паникадила, есть еще ближе к стенам обширный хорус (хор, хоровод, круг). Это серебряное огромное разубранное кольцо с рядом свечей, которые образуют в праздники широкий венец других огней вокруг пирамидой возносящихся огней центральной люстры. Между огнями люстры и огнями кольца ниспадает над головою вашей еще множество отдельных зажженных лампад и свечей и страусовые яйца на серебряных привесках. Хорус тоже снизу украшен бахромой из этих больших белых яиц.

Восточные единоверцы наши имеют сверх того по большим праздникам обычай длинным каким-нибудь орудием приводить в кругообразное движение и паникадило, и хорус, и все, что висит над людьми под куполом. Все эти огни свечей и лампад, это серебро и золото, эти большие и твердые как камень яйца – все это белеет, сияет, светится, искрится, двигается над вами, все это словно безмолвно ликует вместе с людьми в тихой, но беспрерывной и торжественной пляске…

Мы не привыкли, правда, к восточному пению; оно с непривычки нам кажется неприятным и диким. Но когда хор певчих хорош, как было в то время у греков в Руссике, то нельзя отказать и этому пению в силе и в странной особого рода эффектности… Конечно, богослужение этой вечерни достигло бы совершенства, если бы к несколько мрачной и величавой красоте тяжелого собора, к разноцветной роскоши ярких облачений, к чтению Слова Божия на разных языках, к этой простодушно-таинственной пляске огней в глубоком мраке купола – прибавить еще пение хотя бы и на том же прекрасном эллинском языке, но при избранной русской музыке…

Но совершенства нет ни в чем на земле… и в самых высших проявлениях прекрасного. Впрочем, "глас", на который поют греки и болгары "Христос воскресе", с нашим не схожий, довольно приятен… Напев этот менее скор и боек, чем наш: он медлительнее и даже как бы меланхоличнее; но, поживши на Востоке, и к нему привыкаешь скоро, как к чему-то почти родному…

Но вот раздается возглас диакона:

"И о сподобитися нам слышания Святаго Евангелия Господа Бога молим!"

И дальше:

– От Иоанна Святаго Евангелия чтение!

– Вонмем! (Просхомен!) – отвечает ему по-гречески русский архимандрит Макарий.

Это первое Евангелие по-гречески читает, сидя по немощи у Царских дверей, сам стодесятилетний игумен Герасим (бывший священником, 40-летним мужем еще во времена Екатерины Великой).

"Усие опсиас, ти имера экини ти миа тон Савватон"… и т. д. "Ильфэн о Иисус кэ эсти ис то месон, кэ леги автис: Эрши имин! (мир вам!)"

И дальше о возвращении неверующего апостола Фомы.

Едва только кончил древний старец чтение, как внезапно раздался громкий, потрясающий звон колоколов, и в то же мгновение на дворе началась веселая пальба из ружей. Палят во славу Божию монастырские стражники в фустанеллах. Потом на минуту все стихает; ни звона, ни пальбы, ни возгласов, ни пения… Все молчит мгновенно… И среди этого внезапного замирания всех звуков раздается в самой церкви, где-то в глубине ее, какой-то странный, нигде мною не слыханный и чрезвычайно приятный, особенно переливающийся звон… Что-то металлическое и вместе с тем что-то подобное музыкально падающим очень крупным каплям… Это греки ударяют ритмически какими-то шариками на длинных ручках по медным кругам.

И опять тишина и ожидание.

И опять возглас по-славянски…

– И о сподобитися нам… От Иоанна Св. Евангелия чтение!

– Вонмем…

Архимандрит Макарий читает по-славянски.

– Сущу же позде в день той, во едину от суббот, и дверем затворенным, идеже бяху ученицы его собрани, страха ради иудейска, прииде Иисус и ста посреде, и глагола им: "мир вам!"

О. Макарий кончил… Ап. Фома сказал, что "не будет верить, пока не вложит руки в ребра Его".

Воскликнули певчие: "Докса си, о Феос имоп, докса си…" (Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!)

И снова торжественный звон, и опять пальба… И опять тишина на мгновение, и снова переливы металлических капель, ниспадающих на металл…

– Теперь что будет?

– Вонмем!

– Какие это звуки?

– "Юрта гюнлериш бир инда актам вактинти ее саидлер". И дальше: "Ве анлере дэти": "Селам сизе" (мир вам)!

Это турецкое Евангелие.

Восточные христиане его слушают с удовольствием. Они привыкли к турецкому языку; они, по правде говоря, даже любят его. В Малой Азии есть до сих пор много греков, не знающих по-гречески. В их церквах вся служба совершается по-турецки.

После нового звона, новой пальбы, новых ударов милого шарика и новых возгласов из другой стороны храма послышалось нечто очень знакомое, но с непривычки для нас гораздо более странное, чем Евангельская речь на языке пашей, языке и наивном, и суровом. Повеяло Римом.

– In illo tempore quum sero esset die illo, una Sabbatorum, et fores essent clausae, ubi erant discipuli…

Затем, опять – после шумной, "поющей, вопиющей", звонящей, играющей и палящей перемежки – слышу я непонятную мне речь…

– Какая это?..

– Это речь народа без словесности, без грамматики – речь народа, имеющего только горные эпические песни… – Греческие монахи опять улыбаются, как чему-то очень знакомому и даже немного смешному.

– Даги Према у эр аme дùme me стуне.

Это речь албанская, речь знаменитых арнаутов, которых так любил лорд Байрон, которых и я, признаюсь, крепко люблю; речь безграмотных героев, жестоких разбойников и верных до самопожертвования слуг: в Христианстве – дававших самую лучшую военную стихию прежним греческим восстаниям, в мусульманстве – свершающих под турецкими бунчуками самые страшные зверства. Странный народ!.. Полный поэзии и бескорыстного рыцарства, продажности и злобы, простодушия почти смешного и самой коварной хитрости. Народ-сирота, даже и в прошедшем этнографического родства своего до сих пор не нашедший с точностью.

Вечерня кончилась. Звон и пальба прекратились. На мощеном дворе и в длинных коридорах келий опять воцарилось глубокое безмолвие отдыха.

Из открытого окна моего, сидя, долго смотрел я на розовые, золотые, желтые, бурые и белые кусты как бы ликующей вместе с нами горы, обыкновенно столь мрачной и скучной. Я слушал тихое бряцание колокольчиков на шеях пасущихся мулов; но другие образы и звуки неотступно и восхитительно владели душой моей во весь этот вечер.

Эти возгласы и звон, это чтение Слова Божия… Эти разнородные, несхожие звуки: "Мир вам"! "Эрини имин! Fax vobis! Селам сизе!.. "Суровый храм, суровые лики икон, сияние серебра и золота повсюду, – пальба, безмолвие, перезвоны, опять безмолвие; опять молитвенный возглас, опять пальба, и звон, и пение… И тишина, и чтение прекрасное среди благоговейного внимания, едва-едва нарушаемого какой-нибудь улыбкой сочувствия или легкого удивления…

И над всем этим – круговая тихорадостная, не престающая пляска бесчисленных огней в темной высоте…

– Нет, это в самом деле "праздник из праздников и торжество из торжеств"!..

Николай Лейкин. Канун Пасхи

Страстная суббота. Десятый час вечера. В квартире многосемейного купца Треухова пахнет запеченной ветчиной, лампадками. В гостиной, перед простеночным зеркалом, стоит лукошко с окрашенными яйцами, четверговая жженая соль в банке, пасха с изюмом и кулич с бумажным розаном. Лавочные мальчишки собираются все это нести святить, приютились в прихожей перед зеркалом и усердно мажут себе головы деревянным маслом. "Сама", то есть хозяйка, суетится с кухаркой в кухне около печки и торопливо говорит ей:

– Ну уж это ты, Матренушка, справь как следует, а меня пусти одеваться! Того и гляди, к заутрене опоздаешь.

Около нее, держась за подол платья, стоит ее маленький сынишка и облизывается.

– Мама, дай мне кусочек… – упрашивает он.

– Нельзя, душенька, грешно теперь – это скоромное; потерпи до утра, а то поп заставит себя на кочерге возить.

Хозяйские дочки то и дело перебегают залу, держа над головами по вороху туго накрахмаленных юбок.

– Ты будешь после заутрени с приказчиком Иваном христосоваться? – спрашивает одна сестра другую.

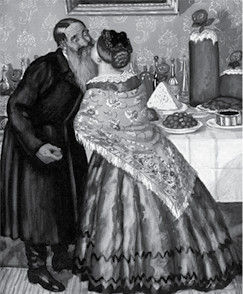

Пасхальный обряд (Христосование). 1916 г. Худ. Борис Кустодиев

– Ни за что на свете! Мне стыдно. Он на вербной неделе подарил мне сахарное сердце с ликером внутри. А ты?

– Я только разик, да и то сжавши губы. Мне кажется, Катя, что он влюблен в меня. В вербную субботу он встретился со мной в коридоре и сунул мне в руки пряник с надписью "любовь".

– Ври больше! Это он тебя за меня принял, потому дело впотьмах было.

– Пожалуйста, не заноситесь насчет вашей красоты! Я уже давно рассказала, что у вас левый бок на вате.

– Дура!

– От дуры слышу!

Молчание. Хозяйские дочки начинают на себя навьючивать юбки.

– Ну, а со старшим приказчиком, Ананьем Панфилычем, похристосуешься как следует? – снова спрашивает старшая.

– Само собой. Ведь он старик, да к тому же у него в деревне жена есть. Ведь эти поцелуи ровно никакого чувства не составляют.

"Сам" пока еще в халате, сидит в зале у стола около лампы и роется в старом календаре. Мимо пробегает "сама".

– Ты бы, Лазарь Калиныч, оболокался, – говорит она. – Одиннадцатый час. Опоздаем, так после и в церковь не влезем. Что за радость с мужиками стоять да тулупы нюхать!

– Сейчас. Дай только найти, в котором году у нас большое наводнение было. Первую холеру нашел, пожар в Апраксином тоже… У меня спор с Николаем Кузьмичом. Завтра придет христосоваться, а я ему и преподнесу. У нас в это наводнение сторож Калистрат утонул.

– Не воображаете ли вы, что я завтра со всеми вашими сторожами христосоваться буду? – кричит из другой комнаты старшая дочка. – Мерси! Я уж и так в прошлом году все губы об их бороды обтрепала.

– Кто тебе говорит о христосованье! Я наводнение ищу. Вот как выдерну из-за божницы пук вербы! Чего на ссору лезешь?

– Ах, скажите, как вас испугались!

Хозяйский сын, молодой франт, ходит по комнате и напевает "Светися, светися, новый Иерусалиме!".

– Это в каких смыслах вербу? – спрашивает он.

– А чтоб постегать!

– Следует. Она давеча на мою новую циммермановскую шляпу села.

Из другой комнаты доносится голос другой дочери:

– Папенька, да уймите Володьку! Он у меня целую банку помады на свою голову вымазал и теперь кота помадит.

– А вот я его! Где у меня подтяжки!

В кухню стучится дворник.

– Матрена! – кричит он. – У вас, говорят, окорок запекали. Отдай нам кожу с него. Мы в щах варить будем!

– Ну, вот еще! У нас и молодцы съедят!

– Вот сквалыги-то, а еще купцы! Вот я через это самое солдата твоего в калитку пускать не буду!

– А вот за эти срамные слова стащить тебя к хозяину! – восклицает кухарка. – Когда ты у меня солдата видел? Сказывай.

В молодцовской одеваются молодцы и тоже сбираются к заутрене. Кто повязывает себе новый галстук, кто фабрит усы жженой пробкой и сальным огарком, а статный приказчик Иван чуть не в пятый раз чистит себе сапоги, несмотря на то что они огнем горят. Он то любуется на каблук, то рассматривает голенищи.

– Вихры бы по-настоящему в парикмахерской подвить следует, да уж теперь поздно! – говорит он.

– А ты накали на свечке старые ножницы да и закудрявься ими! – дает кто-то совет.

– А что, братцы, для чего это самая четверговая соль составляет? У нас хозяйка больше пяти фунтов этой самой соли нажгла, – слышится вопрос.

– От порчи, от глазу… Раствори в воде и спрысни человека, как рукой снимет. Домовой ее не любит! Сатана боится. Ну, и есть чудесно! Окромя того, и птиц ловить сподручно. Насыпь, к примеру, этой самой соли на хвост воробью – сейчас поймаешь!

– А говорят, господа, что ежели этой самой соли, к примеру, женщине на постель под простыню подсыпать, то так в тебя влюбится, что даже бегать за тобой начнет, – рассказывает охотник до сапогов, Иван. – Только нужно при этом таинственные словеса знать.

– Это верно. Когда я у дяденьки в Кинешме по живодерному делу жил, то у нас один полицейский солдат купчиху одну присыпал, так что ты думаешь? – как нитка за иголкой за ним ходить начала. Шубу енотовую мужнину ему отдала, три самовара, лошадь, а потом со службы выхлопотала и кабак ему открыла. А и солдатенок-то ледящий был. Один ус кверху, другой книзу, да и ноздря в драке разорвана.

– Ты куда к заутрене-то?

– К Иоанну Предтече. С Марьей Дементьевной хочется похристосоваться. Вот девушка-то!

– Так женись. Чего же зеваешь!

– И женюсь, когда из приказчиков в люди выйду

Часы бьют одиннадцать.

– Пора. Полуночницу начали!

Все в доме начинает суетиться.

Николай Лейкин. Птица

Вербная неделя. На одном из столиков, поставленных на галерее Гостиного двора, приютился продавец чучел птиц. Над разными мелкими чижами, снегирями, кобчиками и совами высится громадный орел, сидящий на скале с распростертыми крыльями. Орел придавил когтями какую-то маленькую пичужку и сбирается ее клевать. Около чучельника особенная толпа. Все смотрят на хорошо сделанную громадную птицу, прицениваются, но никто ее не покупает.

– Птица важная! – восклицает купец в барашковой шубе, крытой синим сукном. – Почем за птицу-то грабите? – спрашивает он.

– За орла двадцать рублей, – отвечает продавец.

– Двадцать рублей? Сшутил тоже! Да за двадцать-то рублей я себе целого живого барана куплю, а тут дохлая птица и ничего больше. А я так думал, что ежели зелененькую посулить и прожертвовать, то в самый раз будет. А галки почем?

– За галку три рубля взять можно.

– Еще того лучше! Приходи ко мне на извозчичий двор на Лиговку, я тебе два десятка за три-то рубля предоставлю. Стоит только работникам сказать, так они живо в тенета наловят.

– Тут работа ценится, а не галка.

– Какая работа! Когда тут скотский падеж был, так у меня коновал за полтину поймал галку и прибил ее за крылья на ворота дома да еще с наговором от несчастия за ту же цену. Марья Тимофевна, купить, что ли, большую-то птицу? Может быть, он спустит цену, – обращается купец к жене.