III

Войдя в вестибюль Бурбонского дворца, аббат Фроман вдруг вспомнил, что у него нет входного билета, он уже собирался попросту вызвать Фонсега, хотя тот и не знал его, когда заметил Межа, депутата-коллективиста, с которым он объединился в дни, когда в пылу воинствующего сострадания вел кампанию против нищеты в квартале Шаронн.

- Как?! Вы здесь! Уж не собираетесь ли вы проповедовать нам Евангелие?

- Нет, я пришел поговорить с господином Фонсегом по неотложному делу, по поводу одного бедняка, которому надо спешно помочь.

- Фонсег. Не знаю, пришел ли он… Постойте. - И он остановил молодого человека, маленького брюнета, похожего на пронырливого мышонка.

- Слушайте, Массо, господин аббат Фроман хочет сейчас поговорить с вашим патроном.

- С патроном? Да его здесь нет. Я только что покинул его в редакции, он пробудет там еще добрых четверть часа. Если господину аббату угодно подождать, он наверняка его здесь увидит.

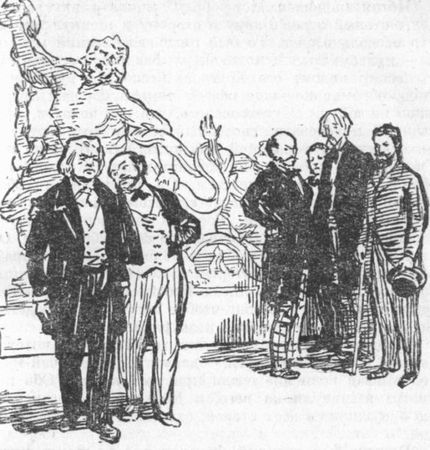

Меж проводил Пьера в зал Потерянных шагов, огромный и холодный, с его бронзовым Лаокооном и Минервой, с голыми стенами, освещенными бледным, печальным светом зимнего дня, который проникал сквозь высокие двери балконной галереи, выходившей в сад. В эту минуту зал был полон народом, и царившее там лихорадочное волнение, казалось, накалило атмосферу; люди сбивались в кучки, сновали туда и сюда в невообразимой суматохе. Тут были, главным образом, депутаты, а также журналисты и просто любопытные. Голоса сливались в оглушительный гул; слышались обрывки тихих и яростных споров, громкие восклицания, смех. Все эти господа бурно жестикулировали.

Когда Меж снова окунулся в эту сумятицу, гомон, казалось, еще усилился. Высокий, сухощавый, Меж чем-то напоминал апостола, был довольно неопрятен, казался истасканным и куда старше своих сорока пяти лет, только глаза сверкали молодым блеском за стеклами пенсне, никогда не покидавшего его тонкого носа, похожего на птичий клюв. Его горячую отрывистую речь все время прерывал кашель, и ему давало силы к жизни лишь страстное желание жить и осуществить заветную мечту о перестройке общества. Сын бедного врача из северного городка, он совсем юным очутился на мостовой Парижа, первое время он существовал газетным заработком в полной безвестности; лотом стал выступать на публичных митингах и стяжал славу оратора. После войны он сделался главой партии коллективистов. Пламенно веря в свои идеи, обладая незаурядным темпераментом борца, он развил кипучую деятельность, и, наконец, ему удалось стать депутатом парламента. Чрезвычайно осведомленный, он боролся там за свои убеждения с отчаянной энергией и упорством, как доктринер, уже мысленно перекроивший весь мир согласно своим догматам и разработанной по пунктам программе коллективизма. Теперь, когда он получал жалованье как депутат, рядовые социалисты считали его краснобаем с замашками диктатора, уверяя, что он стремится переделать людей на свой лад и обратить их в свою веру, чтобы властвовать над ними.

- Вы знаете, что сейчас происходит? - спросил он Пьера. - А? Еще одна хорошенькая авантюра!.. Что поделаешь! Мы сидим в грязи по самые уши!

В свое время он проникся искренней симпатией к этому священнику, который проявлял такое милосердие к страждущим и мечтал о преобразовании общественного строя. А священник тоже под конец заинтересовался этим деспотическим мечтателем, который твердо решил осчастливить человечество против его воли. Пьер знал, что Меж очень беден, избегает говорить о себе и живет с женой и четырьмя детьми, которых обожает.

- Вы, конечно, понимаете, что я не разделяю мнения Санье, - продолжал он. - Но поскольку он выступил сегодня утром, угрожая опубликовать список всех подкупленных, я не желаю, чтобы нас считали сообщниками. Все уже давно подозревают, что грязные махинации с Африканскими железными дорогами были предлогом для гнусных афер. Хуже всего то, что взяты под обстрел двое членов теперешнего кабинета, ведь три года назад, когда в парламенте обсуждался вопрос о предприятии Дювильяра, Барру был министром внутренних дел, а Монферран - министром общественных работ. А теперь, когда они снова в кабинете, - Монферран - министр внутренних дел, а Барру - министр финансов и одновременно председатель совета министров, - неужели нельзя заставить этих господ в их собственных интересах дать объяснения их тогдашнего образа действий?.. Нет, нет, они не могут больше молчать, я уже заявил, что сегодня же подаю запрос.

Известие о запросе Межа вызвало смятение в кулуарах, уже взбудораженных свирепой статьей в "Голосе народа". Вся эта история несколько ошеломила Пьера, который до сих пор был всецело поглощен мыслью о том, как бы спасти несчастного старика от голода и смерти. И он слушал страстные разъяснения депутата-социалиста, не слишком понимая, в чем дело, между тем шум в зале все усиливался, и раздававшиеся вокруг смешки говорили об удивлении, вызванном беседой депутата со священником.

- Ну и дурачье! - пробормотал Меж с презрительным видом. - Неужели они думают, что я каждое утро за завтраком съедаю по священнику?.. Прошу прощения, дорогой мосье Фроман. Вот что! Садитесь-ка на эту скамью и поджидайте Фонсега.

И он устремился в человеческий водоворот. Пьер сообразил, что ему лучше всего, в самом деле, спокойно сесть и ждать; все окружающее приковывало его внимание, возбуждало любопытство, и он уже начал забывать Лавева, заразившись волнением, царившим в зале в связи с парламентским кризисом, свидетелем которого он вдруг оказался. Едва закончилась чудовищная авантюра с Панамским каналом, - Пьер с острой тревогой следил за развитием этой драмы, как человек, который каждый вечер ожидает, что грянет набат и возвестит о последнем часе одряхлевшего общества, переживающего свою агонию. И вот начинается еще одна маленькая Панама; опять слышится треск обветшавшего здания. Испокон веков в парламентах разыгрывались такие бури, когда вставал вопрос о крупном денежном предприятии, но этот случай в связи с обстановкой, создавшейся в стране, приобретал роковое значение. Эта история с Африканскими железными дорогами, эта обнаруженная куча грязи, издававшая подозрительный запах, внезапно вызвала в парламенте необычное волнение, страхи и злобу, но, в сущности, то был лишь предлог для политической борьбы, почва для схватки жадных до наживы групп, и в действительности речь шла лишь о том, чтобы свергнуть одно министерство и заменить его другим. Однако злосчастной жертвой этой всеобщей свалки, этой непрерывной борьбы честолюбий оказывался страдающий и погрязший в нищете народ.

Пьер заметил, что рядом с ним на скамью уселся Массо, маленький Массо, как его называли. Этот быстроглазый человечек, всегда настороже, всегда подмечавший все происходящее вокруг, пробиравшийся повсюду с ловкостью хорька, был тут не в качестве парламентского хроникера, он просто почуял бурное заседание и явился в надежде подцепить тему для какой-нибудь статейки. Несомненно, его заинтересовал и этот священник, затерявшийся в шумном сборище.

- Наберитесь терпения, господин аббат, - проговорил он с любезной веселостью человека, для которого нет ничего святого. Мой патрон непременно придет, он знает, какая здесь заварится каша… Скажите, ведь вы принадлежите к числу его избирателей из Кореза?

- Нет, нет, я из Парижа и пришел по поводу одного бедняка, которого необходимо немедленно поместить в приют для инвалидов труда.

- А! Очень хорошо! Я тоже дитя Парижа.

И он засмеялся. Да, уж поистине дитя Парижа: сын аптекаря из квартала Сен-Дени, бывший ученик лицея Карла Великого, неисправимый лентяй, даже не закончивший курса. Ему никуда не удалось пристроиться, и восемнадцати лет он стал сотрудником прессы, еле-еле научившись грамотно писать. Уже двенадцать лет он, по его выражению, таскался по свету, исповедуя одних, разгадывая других. Он всего насмотрелся, во всем разочаровался, больше не верил в великих людей, утверждал, что на свете нет правды, и давно примирился со злобою и глупостью человеческой. Разумеется, он не обладал ни малейшим литературным честолюбием, он даже уверял, что имеет все основания презирать литературу. Впрочем, он был далеко не глуп и строчил все что угодно, в какой угодно газете, не имея ни веры, ни убеждений, заявляя с невозмутимым видом, что вправе решительно обо всем говорить публике, лишь бы ее позабавить или чем-нибудь удивить.

- Так вы знакомы с Межем, господин аббат? А? Вот замечательный тип! Это большой ребенок, мечтатель-утопист в шкуре самого свирепого из сектантов! О, я часто бывал у него и давно его раскусил… Вы знаете, он живет в постоянной уверенности, что не пройдет и полгода, как захватит власть и в один день осуществит свой пресловутый коллективистский строй, который придет на смену капиталистическому строю, как утро приходит на смену ночи. И вот сегодня, делая свой запрос, он убежден, что, свергнув министерство Барру, ускорит свой приход к власти. Это его система - уничтожать своих противников. Сколько раз он при мне строил свои планы: вот он уничтожит этого, потом того, затем еще одного и, наконец, сам захватит власть! И всякий раз не позже, чем через полгода… Но беда в том, что он то и дело спихивает других, а его черед так и не приходит.

Маленький Массо весело расхохотался. Потом продолжал, понизив голос.

- А Санье вы знаете? Нет? Видите этого рыжего мужчину с бычьей шеей, который смахивает на мясника? Вон тот, что разглагольствует среди кучки потрепанных сюртуков.

Наконец Пьер его разглядел. У Санье были огромные оттопыренные уши, толстые губы, крупный нос и большие тусклые глаза навыкате.

- Вот этого я тоже, можно сказать, раскусил. Я работал с ним в "Голосе народа", до того, как перешел в "Глобус" к Фонсегу… Никто толком не знает, откуда он взялся. Долгое время он прозябал, сотрудничая в самых низкопробных газетках, заурядный журналист с бешеным честолюбием и необузданным аппетитом. Вы, может быть, помните первую вызванную им шумиху, довольно-таки нечистоплотную историю с новоявленным Людовиком Семнадцатым, которого он попытался ввести в моду, показав себя отчаянным роялистом, он и теперь не изменил своих убеждений. Потом он вздумал стать мстителем за народ, провозгласил какой-то радикальный католический социализм, ополчился на свободомыслие и на республику, принялся обличать язвы наших дней, желая исцелить их во имя нравственности и справедливости. Первым делом он дал портреты финансистов: это куча гнусных сплетен, непроверенных и бездоказательных, за которые он должен бы попасть в руки исправительной полиции, а между тем, собранные в книжонке и выпущенные в свет, они, как вам известно, имели сногсшибательный успех. И он продолжает все в том же духе, изощряясь на страницах "Голоса народа", который он начал издавать в разгар Панамы, сразу же занявшись доносами и скандальными историями. Сейчас это настоящая сточная труба, извергающая все нечистоты нашего времени; когда они иссякают, он создает их из ничего с единственной целью вызвать побольше шума, ради славы и денег.

Маленький Массо и не думал сердиться, он снова рассмеялся; произнося с беспечным видом эти жестокие слова, он в душе питал уважение к Санье.

- О, это бандит, но все-таки сильный человек! Вы и представить себе не можете, до чего тщеславен этот субъект! Вы бы видели, как он принимал на днях приветствия простонародья, разыгрывая роль короля парижского рынка. Вполне возможно, что он всерьез вошел в роль справедливого судии и поверил, что спасает народ и содействует торжеству добродетели… Но больше всего меня поражает его неистощимая плодовитость по части доносов и скандальных происшествий. Не проходит и дня, чтобы он не обнаружил какую-нибудь новую пакость, не предал новых преступников на растерзание толпы. Нет! Этот поток грязи никогда не может быть исчерпан, Санье то и дело подваливает туда груды еще никому не ведомых мерзостей и как только заметит, что все это наскучило публике, пресыщенной ужасами, - поднатужится и преподнесет еще более чудовищную сенсацию. Как видите, господин аббат, он прямо-таки гениален, ведь он великолепно знает, что тираж его газеты увеличится, стоит ему бросить угрозу рассказать все, опубликовать имена подкупленных и предателей, как это он сделал сегодня. Это обеспечит ему продажу газеты на несколько дней.

Пьер слушал веселую, насмешливую болтовню Массо, и теперь ему становились понятнее многие факты, подлинный смысл которых до сих пор от него ускользал. И он спросил Массо, удивляясь, почему сейчас, когда происходит заседание, так много депутатов в кулуарах. Ах, какое там заседание! Пусть себе обсуждают хоть самое важное дело на свете, хотя бы закон общегосударственного значения - все члены парламента разбегутся, услыхав о неожиданном запросе, который может вызвать падение кабинета. Страсти разбушевались, сдержанный гнев, все возрастающее беспокойство ставленников министров, которые опасаются, что их снимут и придется уступить свое место другим; и внезапно вспыхнувшая надежда, жадное нетерпение приспешников тех лиц, которые завтра же станут во главе кабинета.

Массо показал Пьеру главу кабинета Барру, который взял на себя финансы, область ему чуждую, надеясь, что его безупречное имя и высокая репутация успокоят общественное мнение, взбудораженное панамским крахом. Стоя в стороне, он беседовал с министром народного просвещения, сенатором Табуро. Этот старый профессор с бесцветным лицом и унылым видом был на редкость порядочен, но совершенно не знал Парижа, его откопали в одном из провинциальных университетов. Барру, напротив, обладал весьма представительной, благородной наружностью - высокий, с гладко выбритым красивым лицом, которое слегка портил чересчур короткий нос. Барру было шестьдесят лет. Вьющиеся белоснежные волосы придавали ему несколько театральное величие, и он умел показать себя на трибуне. Происходил он из старинной парижской семьи, обладал большим состоянием, сперва был адвокатом, а потом, в дни империи, журналистом-республиканцем; к власти он пришел вместе с Гамбеттой, отличался честностью и романтическими вкусами, был громогласен и недалек, но крайне отважен, прямолинеен и пламенно верил в идеалы Великой революции. Этот якобинец отстал от века, становился какой-то живой реликвией, одним из последних столпов буржуазной республики, и над ним уже начинали зло посмеиваться недавно появившиеся молодые зубастые политики. Несмотря на свои величавые повадки и пышное красноречие, это был нерешительный, добродушный человек, который проливал слезы, перечитывая стихи Ламартина.

Потом появился Монферран, министр внутренних дел, который отвел Барру в сторону и шепнул ему на ухо несколько слов. То был пятидесятилетний мужчина - приземистый и полный, улыбавшийся с каким-то отеческим видом; его круглое, несколько вульгарное лицо, обрамленное еще совсем темной бородой, выражало живой ум. Чувствовалось, что это человек, привыкший повелевать, способный к суровому труду и никогда не выпускающий добычу из рук. Бывший мэр Тюлля, он приехал из департамента Кореза, где обладал крупным поместьем. Он представлял собой несомненную силу, и многие с тревогой следили за его упорным восхождением. Говорил он очень просто и спокойно, проявляя удивительную силу убеждения. Он не обнаруживал честолюбия и подчеркивал свое крайнее бескорыстие, под которым таились самые яростные вожделения. Это вор, писал про него Санье, убийца, задушивший двух теток, чтобы получить наследство. Во всяком случае, то был незаурядный убийца.

Но вот появился еще один герой драмы, которая должна была разыграться, - депутат Виньон, чей приход вызвал волнение среди присутствующих. Оба министра взглянули на него, а Виньон, которого сразу же окружили со всех сторон, ответил им издали улыбкой.

Виньон был светлый блондин лет тридцати пяти, среднего роста, худощавый, с великолепной русой холеной бородой. Чистокровный парижанин, он быстро поднялся по ступенькам административной лестницы, одно время был префектом в Бордо, а теперь воплощал собою молодые силы, будущее парламента, поняв, что на политическую арену должны вступить новые деятели, чтобы осуществить самые насущные и неотложные реформы. Он обладал огромным честолюбием, незаурядным умом, разносторонними познаниями и выработал программу, которую надеялся, хотя бы частично, провести в жизнь. Впрочем, он не обнаруживал поспешности, отличался благоразумием и хитростью, уверенный, что рано или поздно его час пробьет. Он еще ничем не запятнал себя, и это придавало ему силу и открывало перед ним широкое поле деятельности.

В сущности говоря, то был всего лишь первоклассный администратор с четкой и ясной манерой говорить, и его программа мало чем отличалась от программы Барру, он только подновил кое-какие лозунги, а между тем, если бы Виньон вслед за Барру оказался главой кабинета, это восприняли бы как значительное событие. И это о Виньоне Санье писал, что он метит в президенты республики и готов шагать по колена в крови, лишь бы добраться до Елисейского дворца.

- Боже! - воскликнул Массо. - Весьма вероятно, что на этот раз Санье не солгал и в его руки действительно попала записная книжка Гюнтера, где был список имен. Мне лично уже давно известно, что, когда рассматривался вопрос об Африканских железных дорогах, Гюнтер исполнял роль вербовщика, покупая голоса для Дювильяра. Но для того, чтобы разобраться в этом деле, надо знать, к каким приемам он прибегал. Возможно, что он действовал очень ловко, проявлял обходительность и любезность, а это не имеет ничего общего с грубым подкупом, с грязными сделками, о которых многие подозревают. Надо быть Санье, чтобы вообразить, будто парламент какой-то рынок, где можно купить любую совесть, где каждый готов бесстыдно продаться тому, кто больше даст. О! Это произошло совсем по-другому, и всему можно найти объяснение, а кое-кого даже оправдать!.. Например, статья направлена, главным образом, против Барру и Монферрана; правда, они не названы, но их сразу же можно узнать. Вам, конечно, известно, что в момент голосования Барру был министром внутренних дел, а Монферран - министром общественных работ, и вот оба они обвиняются в измене своему долгу, то есть в самом чудовищном из гражданских преступлений. Не знаю, к какой политической группе примыкал тогда Барру, но я готов поклясться, что он ничего не положил себе в карман, потому что это честнейший человек. Другое дело Монферран, этот своего не упустит, но я буду очень удивлен, если узнаю, что он попался в скверной истории. Он действует безошибочно и тем более не способен на такой грубый промах, как дать расписку в получении взятки.

Массо внезапно прервал свою речь и движением головы указал на Дютейля, лихорадочно возбужденного и все же улыбающегося, который стоял в группе людей, окружавших обоих министров.

- Видите того молодого человека, красивого брюнета, которому борода придает такой победоносный вид?

- Я знаком с ним, - сказал Пьер.

- Ах, вы знакомы с Дютейлем. Ну что ж, вот этот наверняка кое-что получил. Настоящая птичка божья! Он явился к нам из Ангулема, вовсю наслаждается жизнью, и у него не больше совести и чести, чем у хорошеньких зябликов, которые в его краях непрестанно предаются любви. О, для него деньги Гюнтера были прямо манной небесной, и ему даже не пришло в голову, что он пачкает себе руки. Уверяю вас, он удивляется, что можно придавать значение такому пустяку.