Сражение при Лубино явилось крупным успехом русских войск. У французов, по их словам, выбыло из строя более шести тысяч человек; погиб и участник всех наполеоновских походов – командир дивизии граф Цезарь Гюден. Потери русских были, очевидно, не меньше. Важно то, что неприятель не сумел захватить участок соединения дорог и отрезать часть 1-й армии.

За отличие и особенное участие в этом бою Ермолов по представлению Барклая-де-Толли был произведен позднее в генерал-лейтенанты.

7

Разбранившись с военным министром, атаман Платов решился уехать из армии.

Когда он явился в главный штаб, Ермолов с полковником Кикиным разрабатывали диспозицию для отхода армии по Московской дороге. Алексей Петрович не мог нахвалиться способностями, неутомимой деятельностью, строгими правилами чести нового дежурного генерала. "Прощай, Ставраков, плачевный комендант главной квартиры! – говаривал он теперь про себя. – Ты уже не будешь мучить мозг мой непрерывной работой, а я получу минуты отдохновения и вновь выну из походной сумы Горация и Тацита..."

– Обманут! Всеми обманут! – закричал Платов с порога, выкатывая маленькие, глубоко сидящие подо лбом глазки и напуская строгость на морщинистое загорелое лицо с сивыми бровями. – Что за коловратство ты с военным министром надо мною производишь?

– Ты, Матвей Иванович, – загремел Ермолов в ответ, подымаясь из-за стола, – сам виноват! Дерешься храбро, но уже не раз замечаем в самовольстве. Постой, да ты, никак, выпил?

– Горчичная... моя любимая... – сразу понизил голос атаман, усаживаясь на лавку.

Несмотря на большую разницу в возрасте (он был старше Ермолова на четверть века) и в звании (еще в 1809 году его произвели в генералы от кавалерии с награждением ем 2-го класса), Платов побаивался Ермолова. Когда Барклай приказал своему начальнику главного штаба сформировать легкий отряд, тот назначил командиром Ивана Георгиевича Шевича, с подчинением ему казаков генерала Краснова. Рассерженный Платов написал Ермолову официальную бумагу, в которой спрашивал, давно ли старшего отдают под команду младшего, как, например, Краснова относительно Шевича, и притом в чужие войска? Алексей Петрович ответил официальной же бумагой: "О старшинстве Краснова я знаю не более Вашего, потому что в Вашей канцелярии не доставлен еще формулярный список этого генерала, недавно к Вам переведенного из Черноморского войска. Я вместе с тем вынужден заключить из слов Ваших, что Вы почитаете себя лишь союзником русского государя, но никак не подданным его". Правитель дел атамана предлагал обжаловать эти обидные слова, но Платов сказал ему: "Оставь Ермолова в покое! Ты его не знаешь. Он в состоянии сделать с нами то, что лишь приведет наших казаков в сокрушение, а меня в размышление..."

– С горя, с горя выпил, – уже совсем миролюбиво проговорил казачий атаман. – Глаза бы мои не глядели на всех этих немцев и их главного покровителя.

– Ты думаешь, мне легче?! – отрезал Ермолов. – Да дай тебе одного Вольцогена – ты волком завоешь. Тупой аккуратист. Он не Вольцоген, а вольгецоген...

Платов оживился:

– Ты бы прислал мне этого скверного немца-педанта! Я бы тотчас отправил его в авангардную цепь, откуда бы он, конечно, не выбрался живым! Не вылезаю из огня. Позавчера у селения Рыбки мои донцы шесть раз на сильную кавалерию в атаку ходили!

– А теперь ты атакуешь главный штаб, чтобы покинуть армию? – впился в лицо атамана Ермолов своими серыми проницательными глазами.

– Что делать! – забормотал тот. – Ведь ты же обещал исходатайствовать мне через Барклая графский титул. А где твои обещанки?...

В самом деле, Багратион с Ермоловым сдерживали порывы горячего, выходящего из повиновения атамана надеждой на скорое получение графского достоинства. Платов часто осведомлялся у Алексея Петровича, не привезен ли в числе бумаг указ о возведении его в этот сан. Начальнику главного штаба 1-й армии долго удавалось обманывать Платова, но теперь атаман потерял терпение, видя в этом козни военного министра.

– Да зачем тебе графский титул? – сказал Ермолов, улыбаясь тому, что, и шестидесятилетний, казак по натуре своей был чистое дитя.

– А Федька? – снова наливаясь хмельным гневом, воскликнул Платов. – Мы с ним вместе волам хвосты крутили. Он – "его сиятельство", а я – никто?! А ведь даже войсковым атаманом не был...

Казачий генерал Федор Денисов во всю службу Платова оставался у него бельмом на глазу и главным соперником.

– Так ведь уже год, как помер Федор Петрович! – укоризненно возразил Ермолов. – Вот, право, чудак! Я клянусь, что никогда бы не принял искусственного сего титула. Если бы меня когда-нибудь подумали обезобразить графским достоинством – это был бы указ о моей отставке!

– Ты барин, ты белая кость, – словно бы трезвея, ответил серьезно казак. – Ты и без графства всюду свой. А я мужик. Я невежа. Я могу заставить всех этих бар уважать меня лишь тогда, когда они мне понуждены будут говорить: "Что вы хотите, ваше сиятельство?...", "Помилуйте, ваше сиятельство...", "Конечно, ваше сиятельство..."

На короткое время Матвей Иванович Платов уехал в Москву. Когда в армию отправлялся Кутузов, Ермолов вызвал Платова и в октябре 1812 года доставил отважному атаману графский титул.

8

По войскам пронеслось известие о назначении нового главнокомандующего – Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова.

Минута радости была неизъяснима. Имя этого славного полководца произвело всеобщее воскресение духа в армии, от солдата до генерала. 11 августа Кутузов покинул Петербург и выехал в действующую армию. Главнокомандующего провожали толпы народа, кричавшие ему вслед: "Спаси нас!" На всем пути жители городов и сел выходили на дорогу и приветствовали его, стоя на коленях. Все, кто мог, летели навстречу почтенному полководцу принять от него надежду на спасение России. Офицеры весело поздравляли друг друга. Старые солдаты припоминали походы с ним еще при Екатерине, его подвиги в прошедших кампаниях. Говорили, что сам Наполеон давно назвал его старой лисицей, а Суворов шутил, что и хитрый адмирал де Рибас Кутузова не обманет. 15 августа Кутузов прибыл в Вышний Волочек, где ему сообщили, что невдалеке от Вязьмы показались неприятельские разъезды. Тогда он повернул на Гжатск и 17 августа застал у Царева Займища всю русскую армию.

"То, что любовь войска к знаменитому полководцу – не мечта, а существенность, производящая чудеса, – думал Ермолов, ожидавший Кутузова вместе с главнокомандующими обеих армий и прочими генералами, – это показал всему свету незабвенный для славы России Суворов с горстию сынов ее..."

Ермолов уже давно обращался на высочайшее имя, настаивая на необходимости единого главнокомандующего.

Как мы помним, Александр I, верный своей привычке никому вполне не доверять, уезжая из армии, возложил на Ермолова обязанность откровенно извещать его обо всех чрезвычайных событиях. Помимо него это право предоставлено было только Барклаю-де-Толли, Багратиону и начальнику главного штаба 2-й армии Сен-При. Ермолов написал государю четыре письма и в каждом настойчиво повторял: "Нужно единоначалие..." 10 августа, в тот самый момент, когда в Петербурге решался вопрос о назначении Кутузова, он обратился к Александру с самым обширным посланием, как бы подводящим итоги двухмесячной борьбы с Наполеоном и предлагающим необходимые средства для спасения Отечества.

"Отступление, долгое время продолжающееся, тяжелые марши, – писал Ермолов, – возбуждают ропот в людях, теряется доверие к начальнику. Солдат, сражаясь, как лев, всегда уверен, что употребляет напрасные усилия и что ему надобно будет отступать. Соединение армий ободрило войска, отступление и худое продовольствие, уменьшая силы, необходимо уменьшают дух их".

Он убежден в близости генерального сражения и предвидит возможность потери самой Москвы:

"Москва не далека, драться надобно! Россиянин каждый умереть умеет!.. Если никто уже, в случае поражения армии, не приспеет к защите Москвы, с падением столицы не разрушаются все государственные способы. Не все Москва в себе заключает! Есть средства неисчерпаемые, есть способы все обратить на гибель врагов Отечества нашего, завиствующих могуществу и славе нашего народа".

В заключение Ермолов горячо утверждает:

"Я люблю Отечество мое... люблю правду и поэтому обязан сказать, что дарованиям главнокомандующего здешней армии мало есть удивляющихся, еще менее имеющих к нему доверенность, войска же и совсем не имеют".

Самому Ермолову письма эти, резко критикующие Барклая, принесли дурную славу. При отъезде Кутузова в армию они были переданы ему двоедушным Александром I. Осторожный и предусмотрительный Кутузов, столь любивший Ермолова, которого недаром именовали его баловнем, начал с той поры обнаруживать к нему холодность и недоверчивость. Это было на руку завистникам из окружения главнокомандующего: известны старания их не допускать Алексея Петровича действовать самостоятельно и умалчивать, по возможности, о нем в реляциях.

Письма Александру I, а также смелые и резкие возражения Ермолова своему начальству и старшим генералам, которым он часто и в присутствии многих свидетелей высказывал горькие истины, дали повод многочисленным и сильным врагам, людям, главным образом бездарным и завистливым, упрекать его в том, что он интриган, обязанный своим возвышением проискам и искательству у вышестоящих командиров.

Зато Ермолов сделался кумиром среднего, боевого офицерства. Он выделялся не только бесстрашием и отвагой среди военачальников, но и самой внешностью – высокий рост, римский профиль, проницательный взгляд серых глаз, что вместе с приятным, необыкновенно вкрадчивым голосом, редким даром меткого слова привязало к нему множество молодых командиров и даже дало ход едкому, завистливо-критическому отзыву, свысока на него павшему: "Это герой прапорщиков".

Особенно любили, нет, даже боготворили Ермолова офицеры-артиллеристы, и среди них – полковник Никитин, подполковник Нилус, гвардейской конной артиллерии капитан Сеславин, штабс-капитан Горский, подпоручик артиллерии и адъютант начальника штаба Граббе. Все они чувствовали себя теперь как на празднике и находились возле Ермолова. Тут же был и подполковник Ахтырского гусарского полка Денис Давыдов, ожидавший в ставке ответа Багратиона на свою записку о ведении партизанской войны в России.

– Вы слышали, господа, что сказал Михаиле Ларионович штабным офицерам в Гжатске, которых Барклай послал туда для обозрения оборонительных позиций? – не оборачиваясь, проговорил Ермолов. – Его светлость изволил заметить: "Не нужно нам позади армии никаких позиций. Мы и без того слишком далеко отступили..."

Накануне назначения Кутузова главнокомандующим всех русских армий ему был пожалован за успехи в войне с турками титул князя с правом именоваться не "сиятельством", как обычные графы и князья, а "светлостью" как немногие владетельные особы.

– Вся надежда на Кутузова! – отвечал Давыдов своим резким тонким голосом. – Скажу откровенно: если не прекратится избранная Барклаем тактика отступления – Москва будет взята, мир в ней подписан и мы пойдем в Индию сражаться за французов!

Ермолов, насупившись, оглядел брата. Лицо обветренное, живое, глаза блестящие, в черных густых волосах белый клок на левой стороне лба; на груди Аннинский крест 2-го класса, у пояса – золотая сабля с надписью: "За храбрость".

– Нет, друг мой, – перевел он разговор в шутку, – это у тебя поэтическая вольность. И вот как она родилась. От усиленного поклонения тезке твоему – богу вина Дионисию. Это ведь он, возвращаясь в Грецию, завоевал со своими вакханками Индию. А мы Индии и с казаками Платова при Павле Петровиче не достали. Думаю, сын не повторит сумасбродства отца. А ты не забывай о себе: ты сперва воин, а уж потом поэт.

Давыдов метнул на Ермолова быстрый взгляд и блеснул ослепительной улыбкой из-под гусарских усов:

Я люблю кровавый бой,

Я рожден для службы царской!

Сабля, водка, конь гусарской,

С вами век мой золотой!

Алексей Петрович Никитин твердо сказал:

– О золотом веке, господа, будем рассуждать лишь после того, как ни одного француза не останется на нашей земле...

– Едет! Едет батюшка наш Михаила Ларионович! – перебил его Горский, и Ермолов тотчас перешел в головную группу, где стояли Барклай-де-Толли и Багратион.

Приветственный гул, сперва смутный, разрастаясь, приближался. Барклай-де-Толли с обычным непроницаемым видом оглядывал свиту и выстроенный для встречи главнокомандующего почетный караул. Наконец из-за поворота на проселочной дороге показался экипаж, который с криками "ура!" везли на себе выпрягшие лошадей жители Царева Займища. Возбуждение достигло предела. Чуйки, армяки, сатиновые и посконные рубахи, облепившие простую походную карету, были уже рядом. Их оттеснили свитские офицеры и казаки. И вот он, военачальник, в руках которого судьба России: белая фуражка, пухлое лицо с орлиным носом, расстегнутый на животе сюртук.

Выслушав рапорт военного министра, Кутузов сказал:

– Высочайшим повелением вручено мне предводительство 1, 2, 3-й Западных и бывшей Молдавской армий. Власть каждого из господ главнокомандующих остается при них на основании учреждения больших действующих армий. Каждому приказываю исполнять свой долг...

"Наш талисман, – невольно подумал Ермолов, – седой старик, от невероятной раны в молодости чудом сохраненный!.."

Главнокомандующий между тем шел к почетному караулу, рассеянно внимая что-то быстро говорившему ему Вольцогену. Внезапно он приостановился и твердо, молодо ответил:

– Вы как бы возвышаете меня перед Румянцевым и Суворовым. Много бы я должен был иметь самолюбия, сударь мой, когда бы на сию дружескую мысль вашу согласился. И ежели из подвигов моих что-нибудь годится преподанным быть потомству, то оттого только, что силюсь я по возможности моей и по умеренным моим дарованиям идти по следам великих сих мужей.

А по рядам мушкетеров, егерей, гвардейцев накатывалось уже могучее, троекратное "ура". Это восклицание повторил весь расположенный невдалеке военный лагерь. Даже солдаты, шедшие с котлами за водой, узнав о прибытии Кутузова, побежали к реке с криком "ура!", воображая, что уже гонят неприятеля. Тотчас явилась поговорка: "Приехал Кутузов бить французов". Солдаты видели в нем не вновь прибывшего командира, но полного распорядителя, давнего начальника их; почти не было полка и генерала, который не служил бы под его командой.

Оглядывая здоровым глазом усатые, курносые, загорелые лица под киверами, Кутузов оборотился к генералам, почтительно следовавшим за ним, и в наступившей тишине проговорил:

– Ну как можно отступать с такими молодцами!..

Глава третья

"Недаром помнит вся Россия..."

1

Все без исключения в русской армии ожидали от Кутузова немедленного повеления о решающем сражении с Наполеоном. Ждал этого и Барклай-де-Толли, загодя занявшийся поисками позиции для боя. Князь Михаил Илларионович осмотрел ее, нашел выгодной и даже приказал ускорить работы. Каково же было удивление военного министра, когда вскоре за этим Кутузов отдал повеление обеим армиям идти в Гжатск. Барклай с внутренним одобрением решил тогда, что новый начальник будет продолжать его отступательную методу, завлекая неприятеля как можно далее в глубь России. Но кто может проникнуть в мысли гения!

Кутузов один видел то, чего не видели все остальные, однако лишь по отдельным фразам, вырывавшимся у него в редкие минуты откровенности, можно постигнуть, к каким испытаниям готовил светлейший князь себя, армию и Россию. Уезжая из Петербурга, он заверил Александра, что Москва никогда не будет сдана; позже в письме московскому губернатору Ростопчину утверждал: "По моему мнению, с потерею Москвы соединена потеря России". Но когда на первой же станции от Петербурга, в Ижоре, Кутузов встретил курьера с известием о падении Смоленска, то сказал: "Ключ к Москве взят". И все же он прекрасно отдавал себе отчет в том, что Отечество ждет решительных действий и генеральное сражение скоро наступит.

Новый период войны начался единоначалием: главнокомандующие отдельными армиями подчинялись одному лицу и заняли места второстепенные; все распоряжения теперь исходили единственно от 67-летнего полководца. Враг советов, он не требовал мнений посторонних и был развязан в своих действиях: при отправлении из Петербурга Кутузову не было дано письменного стратегического плана, и Александр I силою крайних обстоятельств вынужден был разрешить ему вести войну по собственному усмотрению. На пути в армию, в Торжке, Кутузов встретил генерала Беннигсена, который по разномыслию с Барклаем возвращался из главной квартиры в Петербург. Кутузов объявил ему повеление ехать обратно в армию, с занятием должности начальника главного штаба. Встретил он также и Фуля, но не пригласил его с собой.

Приближалась пора решающей схватки с Наполеоном. Позади Кутузова, до Москвы, не было более регулярных войск. Хотя формирование земского ополчения Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской и Тверской губерний подходило к концу, но силы эти находились еще в пределах своих губерний. Как и у ополчений Смоленского и Московского, полки которых все еще не присоединились к армии, у них почти не было огнестрельного оружия. Недавно взятые от сохи, отуманенные быстрым переходом от пашен в стан воинский, обутые в лапти, с кольями вместо пик, они горели усердием сразиться. Но их еще нельзя было вести в бой с опытными, закаленными в битвах полками Наполеона. От Гжатска до Москвы не имелось ни крепости, ни укрепленного лагеря, где можно было бы хоть на короткое время удержать превосходящего силой неприятеля.

19 августа армия выступила из Царева Займища, прошла через Гжатск, Колоцкий монастырь и потянулась к Можайску. Во время этих маршей Кутузов усилил войска резервами в пятнадцать тысяч, приведенными Милорадовичем. Между тем посланные в тыл офицеры донесли, что, не доходя одиннадцати верст до Можайска, найдено место для боя близ села Бородина, имения Василия Денисовича Давыдова – дяди Ермолова.

Рано поутру 22 августа, опередив армию, Кутузов прибыл в Бородино, объехал окрестности и нашел их соответствующими своим намерениям.

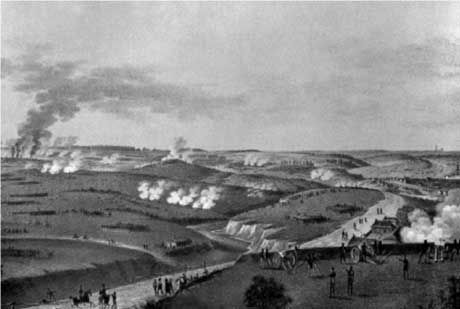

Бородинская позиция пересекается надвое большой Смоленской дорогой. Правое крыло примыкает к роще между Москвой-рекой и впадающей в нее рекой Колочей; левый фланг оканчивается в густом кустарнике у деревни Утицы, на старой Смоленской дороге, ведущей из Гжатска через Ельню в Можайск. Фронт позиции, занимая протяжением около семи верст, до Бородина прикрыт Колочей, извивающейся по глубокому оврагу, далее ручьем Семеновским и кустами. В тысяче саженей впереди левого фланга находилось несколько холмов у деревни Шевардино.