И едва только успел Гремушин протянуть руку к классной доске, как дружный взрыв хохота раздался среди ариан. На черной доске мелом с изумительною точностью и сходством был изображен Собачкин в виде огромного цепного пса с зловеще оскаленными зубами. На ошейнике было четко вырисовано "Шавка". Внизу под ним стояло: "Покорнейше просят не гладить и не дразнить, без намордника, кусается".

На носу Шавки чуть держалась длинная змея с воспроизведенным до малейших подробностей лицом Нэда фон Ренке. Над головами обоих было сияние… В центре сияния чья-то рука, весьма недвусмысленно показывающая шиш по направлению к медали, пролетающей под самым носом Нэда в виде огромной птицы.

Три вопросительных и четыре восклицательных знака стояли кругом, в виде стражи… И больше ничего.

Карикатура удалась на славу.

С редким мастерством удалось неизвестному художнику подцепить самые точные выражения лиц Шавки и Ренке, все самые существенные черты их физиономий. Ариане окружили густою толпою доску и хохотали до слез.

- Кто изобразил? Чья живопись? Ах, шут возьми, ловко! - слышались веселые крики между взрывами бурного хохота тут и там. Неожиданно глаза всех, как по команде, обратились к Каменскому.

- Мишка, ты? Кайся!

Ответа не требовалось. По смеющейся, ликующей физиономии общего любимца можно было сразу догадаться, в чем дело.

- Вот здорово-то!

- Ловко, брат!

- Да-а! изображеньице!

- Мое поживаешь!

- Когда ж это ты намалевал, братец? - посыпалось на него со всех сторон.

- Лихо, что и говорить, отделал.

- Да, когда? Как? Экий молодчинища!

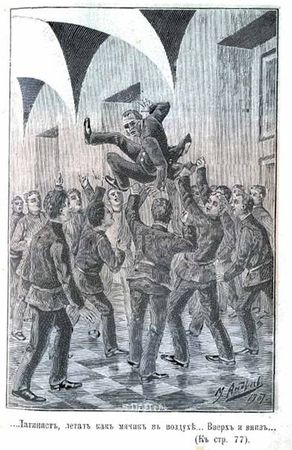

Мишу вертели во все стороны, как гуттаперчевую куклу… Потом подхватили на руки и под оглушительное "ура" начали качать… Потом снова опустили на пол, и снова посыпались дождем вопросы…

- Как? каким образом? когда?

- Да очень просто, господа… Пришел за час… Поймал Александра Македонского. Сунул ему рупь в зубы… Открывай, говорю, великий человек, класс… А он за рупь, вы знаете, самого Мотора пришьет к постели… Ну и того… Впустил, значит, а я и намалевал. Хорошо! Это будет блестящим апофеозом к нашему бенефису, - и сияющими глазами обвел товарищей Миша.

- Шут его знает, как хорошо! Здорово можно сказать… Под орех, милый человек, как есть раскатал… - и дружеские хлопки градом посыпались на спину и плечи шалуна.

- А фон Ренке где? Где ты, балтийская селедка, а? Где он, господа! Дайте ему полюбоваться на собственное личико… Пропустите его к доске… Ступай, душечка! Ступай, мамочка! Ступай, батюшка! Ступай, цыпинька ты моя! - И мрачный Комаровский с силой вытолкал к доске упиравшегося руками и ногами длинного барона.

- Не смейте меня трогать! Руки прочь! - неожиданно выкрикнул тот, и все его белобрысое худое лицо багрово-буро покраснело.

- Не лубишь? - своим гортанным голосом прозвенел Соврадзе, - а в газэта пасквил пысать лубишь! У-у! продажная душа!.. - и он свирепо блеснул на него своими кавказскими глазами.

- Оставьте его, господа! - неожиданно вмешался Юрий и, растолкав толпу, очутился подле Ренке.

- Мамочка, не чуди! Спрячь в карман свои рыцарские наклонности! - загудел снова Комаровский.

Но Радин его не слушал.

- Пойдемте, Ренке, мне вам надо кое-что сказать! - произнес он серьезным голосом и, взяв под руку остзейца, вывел его из толпы.

Потом отвел его в дальний угол класса и заговорил, хмурясь:

- Я не терплю травли, достойной разве только приготовишек-мелочи, и поэтому выручил вас… Больше нам с вами говорить не о чем…

И он повернулся назад, чтобы присоединиться к товарищам, все еще восторженно гудевшим у доски. Но каково же было удивление юноши, когда рука длинного барона легла на его плечо, и Нэд произнес, впиваясь в него своими змеиными глазками:

- Да, Радин, вы это верно сказали… Нам говорить с вами не о чем, потому что мы враги… Да, враги на всю жизнь. Я ненавижу вас, как ненавидел еще никого в мире, потому что вы встали поперек моего пути… Из-за вас я лишился того, что мне было дороже жизни. Вы разбили все мои смелые мечты… Больше того, из-за вас я подвергся публичному позорному выговору, я - барон Вильгельский Нэд фон дер Ренке! - И гордо выпрямившись, он измерил взглядом Радина с головы до ног.

Юрий равнодушно пожал плечами:

- Спрячьте вашу ненависть в карман, Ренке. Я ни при чем… Если вы сделали подлость, то имейте же гражданское мужество расплачиваться за нее…

- Подлость! Подлость! - взвизгнул вне себя Нэд, и все его показное спокойствие слетело с него, как маска.

- Пусть подлость, но я ненавижу тебя… Ненавижу за твою пресловутую честность, за показную красоту поступков, за общую любовь к тебе, за способность уметь казаться выше других… Мы одни, нас все равно никто не слышит. Эти оболтусы заняты у доски… Слушай, я скажу тебе еще раз, что никого в мире я так не ненавидел, как тебя! Ты встал передо мною, ты мешаешь мне, и этого я тебе никогда не забуду!

- Благодарю вас, Нэд, - насмешливо улыбнулся Юрий, - но ваша ненависть мне совсем не страшна! Нэд фон дер Ренке, зачем вы говорите мне все это? Ведь вы не искренни! Вам совестно за ваш поступок, и вы стараетесь обелить себя, обрушив всю вину на другого… И это нехорошо, нечестно, Ренке! - спокойно заключил свою речь Юрий, и не спеша отошел от длинного барона, оставив его в глубоком смущении и гневе одного в углу.

XI

Бенефис латинца

Лишь только преподаватель латинского языка вошел в класс, он сразу почуял собравшиеся над его головой тучи.

Данила Дмитриевич Собачкин - худой, желчный, с рыжими бачками в виде котлеток, с бегающими, подозрительно выискивающими что-то глазками, производил далеко не благоприятное впечатление всей своей почтенной особой.

Злополучная доска с карикатурой была повернута от кафедры с таким расчетом, что Шавка, сидя на своем обычном месте, никак бы не мог увидеть ее. Но зато, если бы латинист вздумал "низвергнуться", по выражению гимназистов, эффект мог бы получиться чрезвычайный.

- Что задано? - желчным, раздраженным голосом обратился он к классу.

Дежурный Бабаев, как бы нехотя, поднялся со своего места.

- Ода Горация, - произнес он.

- Которая?

- Тридцатая, из третьей книги. Monumentum.

- Прекрасно.

Шавка опустил глаза в записную книжку, где у него значились фамилии учеников в алфавитном порядке, и произнес в нос, растягивая слова:

- Ватрушин, переведите.

Злополучный Кисточка, растерянный, смущенный и близорукий, моргая своими милыми серыми глазами, вскочил со скамьи и произнес, запинаясь:

- Не готовил перевода, г. учитель.

- Как-с? - так и подскочил Собачкин на своем месте. - Как-с вы изволили сказать, господин Ватрушин?

- Не учил, говорю.

- А почему - с? Смею вас спросить, господин Ватрушин?

- У него сестра заболела, - выпалил вместо Ватрушина со своего места, мрачный Комаровский. - Всю ночь ей компрессы пришлось ставить…

- Но, сколько мне известно, у господина Ватрушина нет сестры. Он единственный сын, господин Ватрушин, - язвительно произнес Шавка и впился в Комаровского уничтожающим взглядом своих маленьких колючих глаз.

- Так что ж что единственный! - тем же мрачным тоном пробасил Комаровский. - Сестра родилась недавно… В воскресенье родилась.

- В воскресенье родилась, а в понедельник заболела… - съехидничал Шавка.

- Так что ж… Точно не могло этого быть… Эти новорожденные всегда болеют. Живот болел.

Класс фыркнул. Шавка "зашелся", как говорится, от злости.

- A у вас живот не болит, господин Комаровский? - произнес он, заметно сдерживаясь и злясь.

- Нет, не болит.

- Так переведите Горация.

Комаровский равнодушно дернул плечом и мешковато взял книгу.

В ту же минуту с первой скамьи поднялся Каменский. По лукавому и красивому лицу "тридцать три проказы" можно было угадать, что любимец класса готов выкинуть новое "коленце" в самом непродолжительном времени.

- Данила Дмитриевич! - прозвенел его звучный молодой голос. - Вы не именинник ли сегодня?

Латинист свирепо взглянул на юношу.

- Нет! - оборвал он сухо.

- И не рождение ваше?

- Нет.

- И не день ангела вашей супруги? - нå унимался шалун, в то время как класс буквально давился от смеха, готовый расфыркаться на всю гимназию.

- Что вам надо от меня? Чего вы привязались? - взвизгнул Собачкин… - Садитесь на место и оставьте меня в покое! Комаровский! Начинайте переводить.

- Я не учил Горация, Даниил Дмитриевич! - прогудел равнодушный бас последнего.

- Как не учили? - так и вскинулся на него латинист.

- Брат в канаву упал и сломал ногу, - также уныло гудел Комаровский.

- И вы ему компрессы ставили, - мгновенно весь разливаясь желчью, прошипел Собачкин.

- И я ему компрессы ставил! - заключил в тон ему невозмутимый Комар.

- Садитесь! Дальше компрессов вы не двинетесь. А на экзамене срежетесь, как последний осел из ослов, и меня осрамите на веки веков! - свирепо проговорил Собачкин.

И тотчас же со своего места снова вскочил Каменский.

- Господин учитель! - произнес своим звонким голосом Миша. - Как перевести следующую фразу: "Когда глупая собака сдружится с гадюкой, она рискует быть ужаленной"?..

Латинист вспыхнул от бешенства, но сдержанно отвечал:

- Этой фразы я вам не скажу, а удовольствуюсь другою: "У глупой собаки бывают острые зубы и ни змеиное жало, ни ослиное копыто ей не страшны. Она умеет кусаться".

И довольный своею остротою, латинист перевел свою фразу на латинский язык, потом неожиданно соскочил с кафедры и пошел "гулять" по классу, торжествующий и удовлетворенный более, чем когда-либо.

- Будешь часто кусаться - зубы притупятся! - проворчал себе под нос Миша, нехотя опускаясь на свое место.

- Что-с? Что вы изволили сказать? - преувеличенно-вежливо обратился к нему Собачкин.

Миша сделал невинное лицо и, как ни в чем не бывало, развалился на скамейке.

Собачкин поставил злополучному Комару двойку с минусом в балльник и, оглянув весь класс, как бы заранее предвкушая хороший ответ, произнес, потирая руки:

- Фон Ренке! Побеседуем с Горацием!..

Нэд поднялся, надменный и высокомерный, как всегда. Он взял спокойным движением руки книгу со стола и своим деревянным голосом начал:

Exegi monumentum acre perennius

Regalique situ piramidum altius,

Quod non imber edax, non Aquilo impoltns,

Possit di ruere aut innumerabilis

Annorum series et fuga temporum.

Нэд переводил гладко и легко, тем уверенным тоном, который не покидал его ни в какую минуту его жизни. Нэд переводил, а Собачкин слушал его с видимым удовольствием и потирал руки, щуря, как кот, глаза и кидая на своего любимца - длинного барона - ласковый и благодарный взгляд.

- Этот мол-де не продаст, этот не выдаст. Что за чудный юноша! - казалось, говорили эти глаза.

Чудный юноша дочитал до точки и остановился.

- Благодарю, Ренке, вы меня радуете… Я сохраню лучшее воспоминание о вас. У меня мало друзей в вашем классе, - размягченным голосом произнес учитель.

Фон Ренке вспыхнул. Похвала не доставила ему удовольствия… Напротив… Какой-то жалкий учителишка навязывается ему на дружбу, ему, барону Нэду фон Ренке!

Но латинист, казалось, не разделял его мнения, он ласковым взором обвел костлявую фигуру Ренке и произнес еще раз почти нежно:

- Благодарю вас, сердечно благодарю! Успокоили старика.

Потом грозным взором окинул класс.

- Стыдитесь, господа! Ведь вы, так сказать, завтра в университет поступаете, а с такими знаниями латинского языка какие же из вас студенты выйдут? Ведь вы меня на голову осрамите там, перед профессорами! Ведь что они подумают? Стыдно, господа! Вы не дети, должны понимать, что без латыни шагу нельзя сделать…

И Шавка продолжал распространяться, нервно бегая по классу. Но вот он неожиданно повернулся лицом к кафедре, шагнул вперед еще и еще и вдруг неожиданно замер, пораженный видом злополучного изображения, с неподражаемым искусством выведенного на классной доске.

- А-а-а?.. - не то простонал, не то протянул несчастный и своими жалящими глазами так и впился в доску.

Класс не выдержал и громко прыснул. Что-то невообразимое произошло с Собачкиным. До последнего мгновения он не подозревал еще всей проделки.

- А-а!.. - вырвалось еще раз из груди его возгласом, полным не то отчаяния, не то испуга. И багровый румянец сразу сменился зеленоватой бледностью на его лице…

Он поднял руку… ткнул неподражаемо красноречивым жестом в доску с карикатурой… и взвизгнув фальцетом на весь класс:

- Я буду жаловаться инспектору, да-с! - пулей вылетел за дверь.

. . . . . . . .

. . . . . . . .

- Ну теперь, братцы, держись! Здорово зарядился! - И Гремушин, как пробка, вскочил на кафедру.

- Господа завтрашние студенты! Вали к доске! Стирай картину! Не то плохо будет! - закричал он не своим голосом.

Размахивая руками, завтрашние студенты в одну секунду повскакали со своих мест и очутились у доски всей оравой. Взмах губки, полотенца… и в одну секунду черная доска уже поражала взгляд своей трогательно-невинной пустотою. Самый след преступления исчез навсегда.

Когда через десять минут Ирод, в сопровождении Шавки, входил в класс с грозным многообещающим видом, у доски стоял маленький Флуг и, прикусив по привычке кончик высунутого языка, старательно выводил на злополучной доске карту Азиатской России. Костлявый палец "Тени отца Гамлета" уткнулся в нее.

- Что это?

- Карта Азиатской России, - самым невинным голосом отвечал Давид. - Нас Михаил Петрович просил подготовлять черчение к экзаменам… - И глаза маленького Флуга приняли самое ангельское выражение.

- А где же?.. - Лицо Ирода приняло недоумевающий растерянный вид, и он взглянул на Собачкина безнадежным взглядом. Последний позеленел.

- Они ее стерли! - более простонал, нежели произнес латинист.

- Какая гадость! Какая мерзость! И это будущие студенты! Да, вы… да вы… хулиганы… а не гимназисты… На три часа после уроков остаться в классе! - тоном командующего начальника отряда выкрикнул инспектор… - Я донесу его превосходительству! - И, подрыгивая фалдочками, "Тень отца Гамлета" исчезла за дверью так же быстро и неожиданно, как и появилась.

За нею исчез и взбешенный латинист. Класс огласился долго не смолкаемым хохотом. "Купидон" перебегал от парты к парте, умоляя успокоиться, так как у седьмых по соседству был урок алгебры в этот час, но его никто не слушал.

Черноглазый "Мурза" бегал за ним по пятам и гудел под самое ухо классного наставника:

- Василь Васильевич, я знаю одну хорррошую сказку. Жил на свэте мужык. Было у нэго трое сына: одын сын умен, второй сын так и сяк, а трэтый сын Собачкин дурак! Хорошая сказка!

- Я вас запишу за непочтительность! - неожиданно взвизгнул Купидон.

- Жарте… Все одно, через тры мэсэца я с вами кланяться нэ буду! Вот чэловэк!

И, сверкая своими черными глазищами, Соврадзе пошел на свое место, как ни в чем ни бывало.

В этот день нечестивые ариане праздновали полную победу.

Шавку "разыграли" под орех.

Бенефис удался на славу…

Глава XII

Любимец и Опальный

В субботу был урок русской словесности. Им и заканчивался восьмой и последний год гимназической жизни. Как раз приятная перспектива "заканчивания" пришлась на долю всеми любимого преподавателя русского языка, Андрея Петровича Рагузина или Божьей Коровки, по прозвищу гимназистов.

Нечего и говорить, что об ответах заданного не было и речи. Раскрытый томик Гоголя, принесенный Рагозиным с собою, лежал перед ним на кафедре, а "словесник" с неподражаемым искусством читал вечно юного и прекрасного творца "Мертвых душ". Всем он был давно знаком, незаменимый Гоголь. Все его читали еще в бытность свою "саранчою", но одинаковый восторг и неугасаемый интерес к тонкому художественному юмору и неожиданным, быстрым, как зарницы, поэтическим оборотам писателя-поэта, ни на минуту не прерывался в классе.

Ариане то дико и бешено гоготали на всю гимназию, то притихшие, зачарованные, уставившись глазами в рот чтеца, сидели, не двигаясь, чуть дыша, охваченные с головы до пят чарами неподражаемого таланта великого художника.

Но вот прозвучал звонок… Александр Македонский своей огромной ручищей распахнул дверь к "господам старшим", как он почтительно называл восьмых, и чтение прервалось. Исчезло очарование… Умчались чары… Будничная проза жизни заглянула в окно класса и напомнила о себе…

Учитель встал, еще не остывший от охватившего его самого поэтического восторга…

- Речь! Речь! - пронеслось по классу. - Андрей Петрович, вы должны нам на прощанье речь сказать… Конец ведь! - послышались молодые взволнованные голоса гимназистов.

- Правда, должен, - согласился учитель, - но после этого, - тут он кивнул значительно головою на томик Гоголя, - все покажется бледным, тусклым, некрасивым. Поэтому от речи я воздержусь… А вот скажу вам одно, братцы! Жили мы с вами восемь лет… Жили светло и дружно, душа в душу. Не ссорились и не скандалили и, мнится мне, любили друг друга. Поэтому расставаться мне с вами жаль. Славные вы ребята, не во гнев вам будь это сказано, и от души желаю вам успешно подвизаться и под кровлею университета, этой земли Ханаанской для каждого из вас. Прощаться я с вами не стану, потому что расставаться не хочу… Скажу вам еще: есть у меня три комнатки в Галерной Гавани, у черта на куличках, и есть старая кухарка Матрена и огромнейший самовар. Так вот, если когда с кем (всяко в жизни бывает) случится что… Ну, там туго насчет еды или крова придется - вали прямо, ребята, ко мне… Божья Коровка такому жильцу всегда рада будет! А теперь до свиданья, сорванцы! Не обижайтесь за такое название, родные вы мои, я вам в деды гожусь.

И добрый старик, смахнув слезу, почти опрометью кинулся из класса.

Трудно описать, что произошло в эту минуту у ариан. Под внешностью юношей, взрослых молодых людей, скрывались еще полудетские сердца, отзывчивые, чуткие на всякого рода проявление ласки. Казенное, официальное к ним отношение придирчивых и желчных преподавателей-формалистов еще более подчеркнуло весь гуманизм, всю симпатичность натуры старого словесника. Поэтому ничего не было удивительного, что ариане, как бешеные, точно по команде, повскакали со своих мест, и со счастливыми, растроганными, взволнованными лицами бросились за Божьей Коровкой. На пороге его догнали…

- Андрей Петрович, родной!..

Двадцать пар рук протянулись к нему… С ласковой осторожностью его подняли на воздух и вынеся в коридор, начали качать, дружным хором напевая:

- Слава Андрею свет Петровичу, слава!