Появился какой-то специальный народный ансамбль. И стал распевать непонятные свадебные песни. На своем языке. Спасибо, заведующий отделом культуры ЦК комсомола, сидевший рядом с ними, такой маленький, тихий, очкастый, переводил им, о чем поют выстроившиеся друг против друга юноши и девушки в своих пестрых национальных костюмах и войлочных шапочках с узорами.

А смысл песни был приблизительно таким.

Мужики поют, завлекая девок, а в данном случае невесту:

С базара вернулись со всяким добром, жар-жар,

Вот бархат в невестин приносят дом, жар-жар,

Голову сжал, как тисками, убор, жар-жар,

Высок саукеле, оторочен бобром, жар-жар,

Отца не оплакивай ты без конца, жар-жар,

Свёкор невесте заменит отца, жар-жар.

А девушки им в ответ:

Пруд возле дома, как зеркало, чист, жар-жар,

Вижу я в зеркале бледность лица, жар-жар,

Ярко блистает под солнцем вода, жар-жар,

Девичья вольность ушла без следа, жар-жар,

Как же мне, горькой, слезы не пролить, жар-жар,

Отца не заменит никто никогда, жар-жар.

И долго пели так. Дубравин не удержался тогда, спросил у переводчика:

- А что значит этот припев "Жар-жар"?

- Это означает, - ответил тот, - "друг-супруг"…

Потом пошли долгие тосты - сначала за родителей жениха и невесты. Потом за родственников.

Тут трое друзей жениха увидели наконец дядю Марата. Он был самым почетным гостем. Самым веселым. Ему пелись самые большие дифирамбы. Потому что это он помог Амантаю выбиться в люди.

Достаточно странно на этом празднике выглядели отец и мать Амантая, приехавшие из Жемчужного. Хоть и пили за них тосты, хоть и славословили их гости, но как-то было заметно, что чувствовали они себя не в своей тарелке.

Посмотрели они и на новых родственников Амантая. Пузатого ректора. И кучу другой разной публики.

Эти знатные гости прямо таяли от лести тамады, который был сплошное лизоблюдство. Впрочем, это чисто его, Казакова, мнение. Русские все-таки отличаются по менталитету.

Жена у Амантая вроде образовалась неплохая. Но, конечно, далеко ей до Альфии. Та была девка-огонь. Сколько уж времени прошло. А она все еще спрашивает про него. Что да как…

* * *

…Впрочем, ищут они организаторов в общем-то вслепую. Парадокс. У каждого офицера КГБ десятки источников. Система, казалось бы, прошила все и везде. На крупных предприятиях имеются первые отделы. Все отрасли курируются.

А выступление в декабре проморгали.

Вот теперь на ходу выстраиваются версии и цепочки. Кто организовал? Кунаев? Назарбаев? Камалиденов? Ауельбеков?

Кому выгодно, тот и организовал.

Контора пишет. Справки и донесения направляются строго по команде. От оперативника - в отделение. Оттуда ценная информация подается в отдел. Там она обобщается, анализируется. И идет в управление. А потом уже к руководству.

Сейчас он оформит подписку агента Данко, как когда-то Маслов оформлял его самого. И в папочку с грифом "Совершенно секретно" ляжет первое донесение Ербола Утегенова. Рассказ о том, как Амантай направлял его с миссией в общежития. Там же окажется анкета агента с псевдонимом, датой вербовки и прочими подробностями личной биографии. Анкета заполняется оперативником и знакомить с нею агента категорически запрещается.

Ну а затем он должен на основе донесения подготовить агентурное сообщение, в котором изложит собственное видение ситуации.

И Анатолий даже привычно прикинул в голове, как оно будет начинаться: "С агентом проведена экстренная встреча… Источник сообщает, что шестнадцатого декабря к нему подошел…"

А вперемешку с этими обычными рабочими мыслями лезут в голову, создают душевный дискомфорт, проще говоря, мучают, другие: "Как же так все это получилось? Перепуталось в их жизни? Кто прав? Кто виноват во всем случившемся? Отчего такое тоскливое настроение у него самого? Радоваться надо. Ведь додавил. Добился! А на душе гнусь и тоска. Жалко Амантая. А что делать? Сам полез!"

XI

Есть такое место в степной Целиноградской области, где среди зеленых озер, окаймленных густыми камышовыми зарослями и лесом, расположилось царство водоплавающих птиц. Сотни тысяч диких гусей, уток, цапель, чирков, вьюнков, жаворонков и всякой прочей разной живности обитают здесь среди камышовых островов и на отмелях. Гордость здешних мест - розовые фламинго. Тут их родина. И единственная точка в огромной стране, где эта прекрасная птица еще встречается в естественной среде обитания.

Называется это место Кургальджино.

Сюда, на глухой кордон, и попал по распределению молодой выпускник университета Владимир Озеров. Да не один попал. А с женою. Городскою. Образованной. И амбициозной. Была она из этакого абсолютно женского семейства, где мужиков отродясь не водилось. А жили в большой семейной квартире бабушка - доктор наук, профессор, мама - кандидат наук, доцент. И две сестры - девушки на выданье. В общем, цветник, да и только. И конечно, в таком цветнике без мужского начала, с несколько странной, выпендрежистой мамой сложился свой, ни на что не похожий образ жизни и свои собственные, ни на что не похожие заморочки.

Ну, конечно, свадьба у них была "самая шикарная". Невеста в белой шляпе и ослепительно белом платье - "самая красивая" во Дворце бракосочетания. Кафе, где гуляли, - "самое культурное". Новые родственники со стороны жениха хоть и деревенские, но "самые настоящие интеллигенты".

И правда, все было пристойно, без мордобоя и битья посуды.

А поехали в глухомань. Всю дорогу молодая жена восторгалась прекрасными пейзажами. Съехали с трассы и под знак "Проезд запрещен" двинулись вглубь леса. Километров пять чередуются то заросли, то поляны. На одной из них пасутся олени.

- Ах, как чудно! - восклицает Надежда. - Глянь, Володя, на ту парочку. Ну прямо как мы с тобою.

Потом искусственное зарыбленное озеро. И дальше песчаная дорога приводит их к порыжелым металлическим воротам с навесным замком. Впрочем, ржавый замок не закрыт.

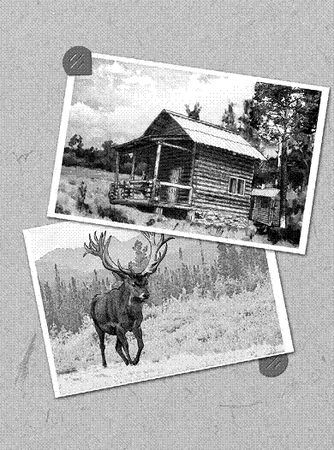

И по обсаженной елочками асфальтированной аллее они торжественно выезжают на кордон. Здесь поляна и площадка. На ней три дома. Тот, что поближе к лесу, это их.

В стороне, на высоком берегу тихой прозрачной речки, еще один деревянный старый дом с открытой верандой. Это для гостей. А метров двести пройти по аллее, вырезанной в лесу вдоль речки, - будет собранная деревянная баня. Возле нее спуск к воде. Длиннющая деревянная лесенка с перилами, ступеньками уходящая прямо в воду.

Что сказать? Дичь! Глушь! Тишина! Благодать!

В самом охотничьем гостевом доме уютно и тепло. В прихожей чучела кабанов, птиц, оленьи рога. В гостиной большой длинный стол, стулья в рядках, резной буфет с посудой. И как водится, краснокирпичный камин.

В доме несколько спален. Биллиардная. Кухня. Апартаменты. Так что при случае может разместиться большая компания охотников.

Все это называется дача Кунаева. Изредка он приезжал сюда на охоту. Для нее на берегу Кургальджинского озера, в камышовых зарослях, оборудованы вышки. Этакие деревянные коробки с сиденьями. Поутру притаится в такой коробке стрелок. И ждет, когда к нему на выстрел подлетят утки или гуси. А они точно подлетят. Не зря же егерь Сэмэн их подкармливает все лето. Подсыпает янтарное зерно и отруби…

…Ну а дом для охотоведа с егерем попроще, попри-земистее. Все как у простых, обычных людей.

Вот тут и начал свои трудовые будни их семейный дуэт. Прямо скажем, место специфическое. Блатное место.

Но жизнь, пока не приспособились, была трудная. Он мотается по лесу. Охотится. Или сопровождает так называемых "гостей". Она по хозяйству. А тут вам не там! И воды надо принести. В ведрах. И обед приготовить. На плите. И свиньям дать. Кормов. И курятник почистить. Крутится молодая хозяйка как белка в колесе. И слезает с нее постепенно вся позолота. Глядишь - прошел год, и не узнать уже в этой загорелой, крепкой деревенской хозяйке городскую фифочку, что не знала, с какой стороны к корове подойти.

В эту весну приехал к Вовуле в гости долгожданный друг - корреспондент центральной молодежной газеты Александр Дубравин. Собственно, приехал он в командировку в столицу романтиков-первопроходцев город Целиноград. Ну а оттуда сюда - рукой подать.

С раннего утра засели они у тихой заводи. Зорьку встречать. Замаскировались. Притихли. Ждут. Только сердца бьются: тук, тук, тук.

Чу! Вдруг в прозрачном утреннем воздухе раздается шорох раздвигаемого воздуха и свист крыльев. Стая из пяти серых шеек неожиданно выскакивает из-за камышового горизонта. И плюхается прямо на воду. Шум, гам, кряканье. Один, видно селезень, осматривается, плавает в заводи по кругу. Остальные ныряют. Прозрачные капли воды скользят по серому перу, не смачивая его.

А охотники все сидят. Ни живы, ни мертвы. Любуются. Но сжимают в ладонях холодную сталь. Ждут удобного момента. Медленно, медленно, травинка не шелохнется, выцеливают. В животах холодок.

И гром выстрелов разваливает на куски тишину.

Есть!

Пара уток лежит на воде головой вниз. Селезень-подранок хлопает перебитым крылом. Кружится по заводи.

А собака уже плывет за добычей. А потом, отфыркиваясь, стряхивает с себя капли. И, повиливая хвостом, ждет благодарности от хозяина.

Солнце высоко. Отражается огромным огненным шаром в озере. Поднимается пар от воды. Серые шейки свешиваются с охотничьих поясов. Здравствуй, хозяйка! Мы с добычей. Гордые!

Летят пух и перья в разные стороны. Отменный будет супчик из дичи. И в который раз, переживая, удачливый охотник повторяет рассказ о том, как он осторожно, стараясь не спугнуть, взял на мушку самого жирного, крупного селезня…

Вечером у камина, растопленного по такому случаю в гостевом доме, задушевный разговор за рюмкой чая. На столе дичь, запеченная в фольге кабанятина, оленина. И не счесть солений и варений. Вовуля по-хозяйски угощает друга, нахваливая свой чистейший продукт. Разговор обо всем. Перескакивает с темы на тему, как у людей, которые хорошо понимают друг друга.

- Я когда женился, - похрустывая соленой капусткой, говорит Озеров, - то был в большом сомнении. И как Надюха тут приживется? Ведь глушь. А она городская. Да еще из какой семьи. А оказалось-то все по-другому. Не прошло и двух недель, а она уже освоилась во всем. Как будто родилась в колхозе. О чем это говорит? Женщины, они интересные. Я бы сказал, очень приспосабливаемые. Как правильно-то? А, журналист?

- Я бы сказал, приспособленные! - отвечает, накалывая на вилку огромный кусок черного кабаньего мяса, Дубравин.

- Во-во! Способные. В любых условиях выживают. Так и моя Надюха. Ни разу от нее жалоб не слышал. Никаких охов и вздохов. Будто другой жизни и не знала. Да и сам знаешь, вижу изменения. Особенно теперь, когда ждем с нею ребенка. Я на сына надеюсь. Научу его. Охотником будет…

Дубравин слушает Вовулины текучие речи. Вовремя выпивает свою рюмку. И думает о том, что жизнь, так разбросавшая их, в конце концов дала каждому то, к чему они стремились со школы. И может быть, это не до конца похоже на те мечты, которыми они себя осеняли, но все равно это то, что каждый из них заслужил.

- Дубравин! - прерывает ход его мыслей Озеров. - Ты-то чего не женишься? Уже вроде на колею стал. Крыша есть. Чего ждешь-то?

- Человека жду! - невесело отвечает Шурка, чувствуя, что ему наступают на больную мозоль. - Знаешь, после твоей сестры какая-то пустота. Как будто все в моей жизни закончилось. Навсегда. Пустой я! Понимаешь? - он хлопает себя рукой по груди в том месте, где по идее должно быть сердце. - Ничего тут нету. Нечего дать женщине. Выгорело все. С этим и живу.

- Да усложняешь ты все, Александр. А годы идут. Вот сеструха Галка тоже чего-то ждет. Детей нет. Матушка наша извелась. До того ей хочется внуков понянчить.

"Да, далеко ты заглядываешь, Вовуля Озеров! Как-то быстро матереешь. Вчера еще был мальчишка, а сегодня хозяин. Мужик, - с удовольствием глядя на загорелого, несмотря на весну, жилистого поджарого мужичка и сравнивая с беленьким, лопоухим мальчишкой из Жемчужного, думает Дубравин. - Сильно изменился. А стержень остается тот же. Семейный. Патриархальный".

- Ну и чё ты думаешь? - гнет свою линию Озеров. - Когда женишься-то? Когда погуляем на твоей свадьбе?

- Вот когда твоя сеструха разведется, я на ней и женюсь! - вспыхнув гневом, с подковыркой отвечает Дубравин. - И еще твоему зятю кости переломаю, если встречу!

- Ты че? Шурка! Ты че!

- Да так, Володя! Грусть. Тоска! Давай лучше выпьем.

- Давай! Да я спать пойду. Завтра какие-то гости из Целинограда должны приехать. Черт их носит, - замазывая трещину, рассказывает о своих заботах Озеров. - Едут охотиться. Обычно пьяные. Рази таким оружие можно доверять? А гонору! Утром, с похмелья, не поднимешь на зорьку.

Шурка уже подремывает, а Вовуля все рассказывает и рассказывает о нравах сановных охотников.

- Не знают, с какого конца ружье-то заряжается. А туда же… командовать берутся. Здесь и сам Кунаев был… Егерь рассказывает…

XII

- Ну, кто пойдет за шнапсом? - задает сакраментальный вопрос пузатый фотограф Лео Вайдман. - Кончается ведь!

В полутемной зашторенной лаборатории, где ставит прощальный "пузырь" перед отъездом на родину предков худенький молодой спецкор Владимир Штирц, повисает тишина. Никто из компании не хочет бежать за водкой. А почему? Да потому, что после постановления по борьбе с пьянством и алкоголизмом очереди за национальным продуктом стали такими огромными и такими озлобленными, что интеллигентному человеку в них не выстоять. Можно, конечно, подойти к магазинным грузчикам. Но у них полбанки стоит целый червонец. А немецкая душа не такая широкая, как русская. Поскупее будет, поприжимистее. Платить две цены для нее дорого.

Решили кинуть жребий. На спичках. Тянут все. Кроме отъезжающего, который уже проставился. Короткую вытаскивает заведующий отделом писем Александр Дейе. Но бежать ему не приходится.

С улицы неожиданно вваливается Андрей Франк. Гибкий, спортивный, одетый в замшевую куртку и фирменные джинсики, он выглядит как иностранец. Если бы не советская плетеная авоська в правой руке. А в ней бережно завернутые в бумагу две бутылки с "бескозырками" на горлышках.

Увидев его, народ оживляется.

- Откуда, майн фройнд? - спрашивает его герой дня Штирц.

- На талоны взял в нашем магазине при издательстве.

- Без очереди? - спросил с надеждой в голосе заведующий отделом партийной жизни и пропаганды Иван Альбертович Райзвих. И прояснил свой интерес:

- У меня с прошлого месяца еще два неотоваренных талона на водку осталось.

- Где там! - безнадежно машет рукой, усаживаясь за импровизированный стол, Андрей. - Разве сейчас где-то без очереди купишь? Отстоял! Ну поменьше, конечно, чем на улице. Но печатники набежали.

- Наливай по пять бульков! - устанавливает норматив раскрасневшийся Лео. - Деньги мы тебе соберем.

- Ты только пришел! С тебя тост! - напоминает Андрею его обязанность пожилой, замшелый литературный консультант Евгений Гильденбрандт.

Франк поднимается со стаканом в руке. Его треугольное личико выражает всю торжественность момента:

- Майн готт! Ну что сказать? Сегодня мы провожаем отъезжающего в Германию, на родину, нашего товарища и друга! История немецкого народа в России заканчивается. Это была тяжелая история. Но теперь открывается ее новая страница. Мне часто говорят: "Зачем вам это надо? Вы же там будете людьми второго сорта?" А я отвечаю: "А здесь мы сейчас кто?" Так пусть хоть наши дети станут настоящими немцами. И будут жить у себя дома. Давайте выпьем за то, чтобы у Владимира все там сложилось как надо. Да, мы верим в это.

Все дружно встали. Чокнулись хорошо. По-русски:

- Прозит!

А выпили по-немецки. По чуть-чуть.

Пропало их немецкое счастье. Вернее сказать, оно просто не состоялось. Вроде бы все уже было готово к объявлению немецкой автономии в Казахстане. Секретно подобрали столицу - Целиноград. Поделили должности. Провели работу среди людей. Говорили: "Потерпите. Скоро будет и на нашей немецкой улице праздник". Но не сложилось. Поднялись казахские жузы и роды. Выступили с заявлением, что не допустят разделения республики на какие-то дополнительные автономии. Пригрозили Москве. Соберутся, мол, старики, ветераны, орденоносцы. И выйдут маршем из Целинограда на Алма-Ату. Пойдут по степям от аила к аилу с лозунгами: "За единый и неделимый Казахстан".

Ну и власть, мягко говоря, но грубо выражаясь, сдулась. Партийная пресса сменила тон. Заговорила не об автономии немцев в Казахстане, а о развитии культуры. О немецких школах. Литературе. В общем, замяли вопрос для ясности. Но немцы еще ждали. И надеялись. На чудо.

Но чудес, как известно, на свете не бывает. И когда надежда умерла последней, начался исход народа. Сначала медленно. На пробу. Выехали первые семьи. Для воссоединения с немецкими тетками и дядьками в Германии. Которых, кстати говоря, не видели кто двести, а кто и все триста лет.