Он корчил кислую гримасу, румяные щеки зыбились складками, но бодро и сухо теплилось невозмутимое фарфоровое око. Распаляясь, он долго еще грозил, матерился, обещал не валять больше дурака, тараторил до сумерек. Окно, посерев, бросало на его лицо мертвенно-успокоительный, жидкий свет, и хотя все еще он продолжал бушевать, выражение глаз его как-то уравнивалось, они стали отличаться друг от друга только подвижностью. Он раза два уходил, Веремиенко усомнился - не менять ли горло, так свежо, так неутомимо звучал его голос.

- Отвечать первому мне. "Ты владелец мастерской?" - Я. "Счета Иванова подписывал?" - Подписывал.

Онуфрий Ипатыч внимал и не верил, что когда-то кто-нибудь будет допрашивать. Утренние тревоги Тер-Погосова и разговоры Гуриевского он считал торгом, где каждый набивал себе цену.

Уж пришла вторая смена. Мастер-армянин, битый час коверкая слова, скучно настаивал перед Гуриевским:

- Это так делить нелизя. Рабочие горло рвут. Так мы тальки товар портим. Это какое дело? Меди не покупаем, так жесть - олово заменит.

- Заткнись, Хачатурьянц. Что твои рабочие понимают. Вот мы сейчас спросим инженера. Онуфрий Ипатыч, как вы полагаете?

Веремиенко подмигивал и вполпьяна мычал, что аппараты свое давление выдержат. Хачатурьянц выпил вина, плюнул и ушел. На улицах, пробивая фиолетовую муть, вспыхнули огни. В распахнутые ворота виделся внизу берег моря, очерченный пунктиром портовых фонарей. Бесконечная выпуклая гладь, светло отделившаяся от темной земли, словно по проколу, снова взглянула на Онуфрия Ипатыча.

III

Тогда-то Тер-Погосов… В полуоткрытое окно было слышно, как Гуриевский переругивался, мешая языки, с Хачатурьянцем. Веремиенко несколько мгновений прислушивался к автомобильному шуму. Неистово рычала сирена, разгоняя ребятишек на узких мостовых, мотор трещал на первой скорости, откуда-то снизу два светлых меча прошлись по створкам ворот, и машина въехала во двор.

- Повернешь, поедем обратно, - приказал Тер-Погосов шоферу, - Федор Арнольдович! - крикнул он Гуриевскому, входя в контору. - Вино лакаете? - спросил брюзгливо.

Веремиенко не успел ответить. Ворвался Гуриевский.

- С опозданием к обеду-то!

- Какой тут обед, мы на минуту. Анатолий Борисович даже не вылез. Некогда, Федор Арнольдович, некогда, дорогой.

Гуриевский побагровел, как будто все красное вино, смешанное с бешенством, - чем он потчевал Онуфрия Ипатыча, - хлынуло теперь к щекам.

- Рассчитываться пора, Георгий Романович!

Тер-Погосов передернул плечами, его непромокаемое пальто зашуршало, как змеиная кожа.

- Что? Что за спешка? Рабочим платите, за материалы платите.

- Чем плачу! - Гуриевский как-то взвизгнул, сорвал, видно, голос на подготовке. - Чем плачу? - И с плачевной сиплотой ответил: - Своими кровными.

С этого мгновения Веремиенко понял: Тер-Погосова боятся все. До него не доберешься, он защищен, как корой, своими непроходимыми волосами. Гуриевский, мечась по комнате, походил на таракана в тазу, - вот-вот выберется, но стенки круты, скользки, и, сорвавшись, валится на дно. Он тяжело сопел. Тер-Погосов, не садясь, следил за тараканьим исступлением, - непроницаем.

- Я кругом должен. Сколько доложил своих! Разорен. Вот и Онуфрий подтвердит, - при нем тут два персюка грозили мне горло перервать.

Здесь бы Онуфрию Ипатычу и вмешаться. Но вязкая тина облепила его: это было безразличье к участи крикуна, отвращение к его слабости, и Веремиенко молчал. Мгновения тишины густели, как сумерки. Тер-Погосов бегло повернулся к нему, прищурился, чуть-чуть наклонил голову. Покорная усмешка замкнула рот Онуфрия Ипатыча. Гуриевский заметил это.

- Подмахиваешь, тварь купленная, - прошипел он.

Он опирался на стол руками, как будто невидимая тяжесть придавила его.

- Бросьте бесноваться! - приказал, торжествуя, Тер-Погосов. - Петрушку играете, а тут все на острие ножа. Может быть, вам придется оправдываться тем, что я задерживал деньги, - все валите на меня!

Гуриевский побледнел, мешковато сползая на стул. Веремиенко никак не подозревал, чтобы этот мужчина так скоро сдал и пришибленно скулил:

- Что это значит, что за туман напускаете?..

- А то значит, что вокруг нас вьются и добираются. И я, только я, еще в силах спасти всех. Я нынче отвел удар от Величко. Вы думаете, это ничего не стоит, даром делают нужные люди… Не путайтесь в ногах. Ну, едем, Онуфрий Ипатыч, - коротко бросил он и вышел, уверенный, что Веремиенко последует.

Проходя под открытым окном, не заботясь, что Гуриевский слышит, балагурил:

- Евгения Валерьяновна за вами прямо скучает.

Муханов дремал или делал вид, что дремал, полулежа в каретке. Дверца открылась, - вздрогнул, улыбнулся Онуфрию Ипатычу (он всегда помнил, что улыбаться надо нежно), промолвил расслабленно:

- Заснул и видел во сне что-то тягостное. Как мило, что вы разбудили меня. По Фрейду, всякий сон похож на загадочную картинку с вопросом: где смерть?

Тер-Погосов крепко сел на зазвеневшую пружинами подушку.

- Зачем пессимизм! Надо о жизни заботиться. - И произнес как будто для себя: - Всегда даже самого храброго еврея можно напугать. А тогда из него веревки вей. - И также для себя, уединенно и оскорбительно рассмеялся.

Это должно было обозначать, что Георгий Романович доверяет тем, кто имеет удовольствие сидеть с ним в карете "Бенца" и спускаться на подвывающих тормозах узкими вонючими улицами к главным кварталам города и покупать Абрау-Дюрсо.

IV

Худое, бритое, в складках лицо Муханова преследовало Веремиенко, как обожравшегося - воспоминание о пище. Куда ни отведешь взгляд, - всюду порочные морщины, бледность, спокойная неподвижность среди искаженных опьянением и возбуждением багровых ликов. Длинный, в полувоенном френче из грубого сукна, он чем-то напоминал пилу. Угощал витиевато и старомодно. После голодной, тесной Москвы, видно, никак не мог привыкнуть к квартире в три комнаты, к просторной столовой, к обилию вина. Он уже два раза успел сообщить своей соседке, розовой блондинке со слишком влажными губами, что его прадед был приятель Пушкина. Оба раза он вспомнил об этом, передавая кому-то пятифунтовую банку знаменитой астаринской икры.

Евгения Валериановна, рослая, очень плотная, темноволосая женщина в смуглом загаре, прельстила его круглотою, хорошим аппетитом и почти мужской физической силой. Она была под стать соседу справа, Величко, который благосклонно попивал белое вино, и слушатели внимали - разговаривал многозначительно.

- Перед истинным коммунистом, не по одному партбилету, развертываются сложнейшие личные проблемы. Я, например, задумываюсь, и задумываюсь до боли, как сочетать вежливость и тонкость - с пролетарской простотой? И, сжигая корабли, оставлять ли эстетику?

- Оставлять, оставлять, - щебетнула Евгения Валерьяновна вовсе ей не свойственным тоном. - Любовь к красоте у революционера, - чудно!

Величко приосанился и выводил тенорком:

- Как это мне близко. Я тоскую на работе, которую веду теперь. Земорганы - это такая проза. Я никого не обижаю, товарищи? Здесь агрономы…

- Пожалуйста, - скучливо проворчал Тер-Погосов.

- Я бы с удовольствием, конечно, пошел по издательству, по просвещению, на культработу какую-нибудь… Но для меня это мелко, партия не отпустит меня.

Евгения Валерьяновна попыталась ввернуть: "Вас так ценят…" Он поднял взор к потолку, не зная, на ком его остановить. Его всегда удивляла компания у Муханова: какие-то бесцветные молодые люди из бухгалтерии Саранчовой организации, из приемочно-оценочной комиссии, машинисточки, - спецы решительно опускались. Он даже не помнил фамилии этих своих подчиненных, по небрежности и неразборчивости хозяев ставших его собутыльниками. Он достал часы, взглянул, поднялся, пошатываясь.

- Товарищи, неотложные государственные дела призывают меня к работе. Зубы письменного стола держат меня непрерывно. Но, с другой стороны, я не имею права роптать. Я на гребне нового, я связал свою судьбу с революцией, и чем бы я был без нее? - спрашиваю себя. В лучшем случае был бы учителем. Впрочем, так и весь пролетариат, разбивший свои цепи… И вот от имени пролетариата, взирающего с надеждой на противосаранчовую экспедицию, организованную нами, я желаю вам, товарищи, успеха, победы, стройными колоннами вы идите и убейте опасность.

Он медленно сел. Все глаза следили за тем, как он опускался. Мгновенное замешательство, - надо кому-нибудь отвечать. Муханов под столом искал ногу Тер-Погосова. Евгения Валерьяновна подала голос, сквозь томность пробивалась тревога:

- Георгий Романович, прошу вас!

- В самом деле, - поддержал Муханов. - Георгий, тебе и карты в руки, ты адвокат.

- Позвольте, надо же выпить Абраши! - закричал Веремиенко.

Хозяйка поблагодарила его взглядом.

- Милый, вы молодец! Шампанское под краном на кухне.

Покуда он бегал, пускал пробки в потолок (блондинка повизгивала), разливал, - взглядами и шепотом успели уломать Тер-Погосова. Величко ничего не замечал. Оратор встал и поднял бокал.

- Александр Филиппович говорил коротко, директивно, дал военный приказ. Что мы должны ответить? Клянемся, исполним. Мы ответим, как Наполеону: "Старая гвардия умирает, но не сдается".

Веремиенко привык спасать положение.

- Ура! - закричал он.

Блондинка несмело поддержала его. Муханов кашлянул в тон, два незаметных молодых человека опоздали, скромно опустили глаза в тарелку.

- Я не бонапартист, - сухо заметил Величко и стал прощаться.

Хозяева вышли провожать. В комнате, как будто от сквозняка, посвежело, посветлело. Веремиенко выплеснул остатки шампанского, налил полстакана коньяку, выпил, предложил другим. В передней весело щебетали две самые миленькие машинисточки Саранчовой организации, Ната и Ася: "Да у вас даже не заперто, господа! - Осеклись: Вы уже уезжаете, Александр Филиппович? Ах, как жалко!" Гулко хлопнула дверь парадного.

Через четверть часа комнату шатало, несло в дыму кутежа, не выходившем в открытые окна, за которыми млел город. Комнату раздавало тяжко шлепающими взрывами веселья, стол походил на разбитый снарядами продуктовый склад. Молодые люди оказались мастера кричать: "Аллаверды к вам! Якши-ол!" Отдавало духаном. Тер-Погосов слал вслед Величко тягучие, жалящие слова:

- До чего они медленно учатся, даже удивительно. Неужели можно эту саманную кучу, поднятую вихрем, назначать на какой-нибудь пост! Видно же, что он из соломы. Он же протыкается палкой насквозь. Все гибнет, государство разваливается, промышленность, спасти ничего нельзя, себя надо вывозить, а он головой у потолка и, словно там другой воздух, несет хвастливую околесицу. Нет, придет хозяин и спросит: "Вот этим вы и служили?"

Веремиенко с пьяной ловкостью подпаивал дам, мешал портвейн с коньяком, те не жеманились. Едва поворачивая язык, Евгения Валерьяновна звала его, крича, что ей надоели все, что она жаждет такой же любви, какая произрастает только на берегах Карасуни. Веремиенко хохотал, посматривая на кусавшего губы Муханова. Анатолий Борисович обнаружил слежку и откровенно занялся блондинкой. Тер-Погосов вышел с Натой и одним из молодых людей в спальню. Евгения Валерьяновна болтала не совсем понятные вещи о путанице полов, что она со всеми перехахалилась назло мужу. Распущенность эта, привезенная из Москвы, из нэповских бесчинств, спиртовым пламенем освещавших лихорадочную остановку между только что покинутым Крымом и будущим Нарымом, жаргон расползающихся браков, страстишки, похоть, затемнившая существование, - все это перепугало Онуфрия Ипатыча до того, что он уверовал в Мухановых как в последнюю утонченность. Как далеки Бухбиндеровы попойки, - с пьяной отзывчивостью, со слезами, - никак не окрашивавшие жизнь, лишь прерывавшие ее на несколько часов. Бухбиндеровы опьянения проходили, оставляя ломоту в голове, их никто не мечтал повторить, они устраивались сами собой. Здесь же все делалось для бесстыдных вечеров, все подгонялось, чтобы свести блондинку с Мухановым, Асю - с Тер-Погосовым, по возможности помешать создать легкодоступную муку и победы, а самое главное - уничтожить всякое сходство с тем, что обычно случается днем, за стенами этих комнат.

- Ухаживайте за мной, Веремиенко! Учитесь, как другие это делают. И имейте в виду, муж мне не может изменить, а я могу.

Веремиенко чуть не через день уступал Анатолию Борисовичу номер для свиданий то с блондинкой, то с Асей, то с Натой. Но он удержался сообщить об этом: показалось бессмысленным и унизительным разоблачать заблуждения этих четырех с лишком пудов самодовольного женского мяса, и он неожиданно для себя провозгласил:

- Евгения Валерьяновна предлагает кататься на лодке.

Через несколько минут их мягко мотало в кожаных скорлупках фаэтонов. Город источал ароматы исступленной южной весны. Что-то болезненное веяло в этой смеси запахов цветов, асфальта, соли. Женщины смеялись счастливо, словно нашли самое важное, - то, что раньше ускользало от понимания.

Из переднего фаэтона выкрикивались бессвязные восклицания: "Эй, лёдка-чи!.. Якши!.. Бале!.." Споры: "Здесь прекрасные шлюпки! - Нет, там! - Я постоянно езжу с той пристани!"

Набережная всеми своими огнями бросалась в черное зеркало моря. Рейд был тих и бездыханен. Моторная лодка вступала в беззвучное царство тьмы и воды, оставляя позади себя гулкий треск мотора, волоча за собой, как бесконечный шлейф, огни города. Пламя стеариновой свечи, колебавшееся на корме, сносило туда же, к пристани. Величественный покой укротил катающихся, одна из девушек все пыталась запеть: "По морям, морям…", никто не подтягивал. Сидели на просторных скамейках, как незнакомые. Евгения Валерьяновна взяла за руку Веремиенко.

- Вы очень не любите моего мужа?

Сорвала с головы шелковый кавказский шарф, оросила за борт.

- Стойте! - закричала мотористу.

Лодка поплыла тихо. Никто ничего не понимал. Белое пятно на воде, как сгусток пены, расплывалось, темнело, удаляясь.

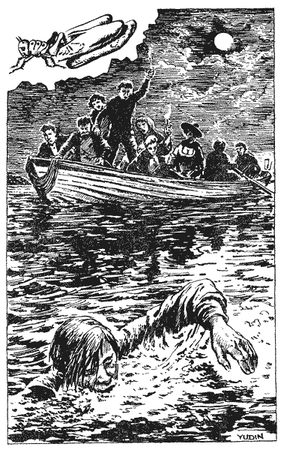

- Внимание, граждане! - восклицала Евгения Валерьяновна, встав на скамейку. - Шарф чуть видно, мы отплыли саженей на пятьдесят. Онуфрий Ипатыч поплывет за ним, чтобы показать мужское благородство, силу, неиспорченность. Смотри, Анатолий!

Онуфрий Ипатыч как был, в сапогах, в парусиновых доспехах, тяжко рухнул в воду, пропал, словно в баклаге с дегтем. Девицы визжали. Лодка накренилась в ту сторону, куда только что прыгнул Веремиенко. Муханов спросил встревоженно-гневно:

- Да плавать-то он умеет?

Никто не отвечал. Никто не отвечал, минуты наполнялись непроглядным и, как казалось, совершенно беспомощным барахтаньем пловца, то удалявшегося, то приближавшегося.

- Бери, Мамед весла, - сухо приказал моторист помощнику, - а то накормим гражданином рыбу.

Лодка неуклюже поворачивалась. Молодые люди зажигали спички сразу по нескольку штук. Толстое пламя вспыхивало, слепило, деготь подступал к самым уключинам.

- Почему так низко сидим на воде? - хрипло спросил кто-то.

Спички, падая, шипели. Деготь подступал к горлу.

- Онуфрий Ипатыч! - в отчаянии неузнаваемым голосом завопил Муханов.

- Я здесь! - ответила черная вода баском Веремиенко. Кто-то подавал руку, лодка качалась, кто-то отфыркивался, кто-то радостно сравнивал влезавшего с моржом, морж отзывался, держа в высоко поднятой лапе мокрую тряпку: "Едва настиг, уже тонула". С него текло на белые платья дам. Муханов ничего этого не видал, не слышал, отдаваясь блаженной, одинокой радости: пронесло!

Всасывая силу от завертевшегося диска, захлопал мотор. Совершенно пьяный Веремиенко хвастался женщинам, что он-де на Каспии вырос, если захочет, так на себе вытащит из воды кого угодно. И, так бахвалясь, обнял за талию жену Муханова.

- Он здорово плавает! - сказал Тер-Погосов. - Это может пригодиться.

Глава пятая

I

- Крепка?

- Развалина.

- Эй, капитан! Вы хорошо знаете фарватер?

- Не раз ходил туда в мирное время. Тогда знал и море, и устье.

- А теперь?

- По старым картам, еще "Ропита".

- У вас нет никаких сомнений? С нами очень серьезный груз. Неужели не было баржи покрепче?

- Да что вы, товарищ Муханов, все каркаете! Словно из Америки приехали. У нас тут красные хозяйничали, Центрокаспий хозяйничал, мусаватисты хозяйничали, англичане воевали на наших кораблях, - так вы хотите иметь какие-то новинки прямо из доков! С четырнадцатого года суда не имели приличного ремонта, а вы все ладите свое.

- Онуфрий Ипатыч, вы посмотрели баржу? Как ваше мнение?

- Развалина. А капитан с нами разговаривать не хочет, ушел.

- Черт с ним! Сегодня же переговорю с Величко. Надо оградить себя от неожиданностей. У большевиков за все можно попасть… Я ученый-энтомолог, а при несчастье все равно могут спросить: "Почему вы на баржу не обратили внимания?"

- Анатолий Борисович, я, конечно, понимаю, что задержки избежать было нельзя, но если даже будем задерживать и перегружаться, нас за одну эту промашку под суд отдать мало.

- Вы мне письма Крейслера не цитируйте! Я их читал и все угрозы знаю из первоисточника. Вам пить вредно: забываете все на свете. Вчера вон какую глупость удрали! Вы бы потонули и нас всех на дно потянули.

- А я что же лажу? Пора сматываться поскорей, да без шума.

- Вот, вот. Пойдемте-ка с пристани. Мне все кажется, что даже простые амбалы и те осведомители Чеки. Наши разговоры давно утеряли прелесть легальности. Как все изменилось. Давно ли вы приехали к нам наивным хохлом?

Они вышли на площадь, окруженную складами, пакгаузами, кипевшую деловой суетой порта. Амбалы с коричневыми толстыми ногами легкой походкой таскали тяжелые мешки с рисом, покрикивали: "Хабардар!" - и устало скалили зубы. Солнце, не стеля теней, растапливало самые тайные соки живого и вещей: крепко и душно пованивало кожами, потом, рогожей, мочой, нефтью, солью.

- Да, втянулись вы в наше дело, запутались. А ведь как вольно пахнет трудом.

Веремиенко ухмыльнулся со злостью. Муханов продолжал, неестественно горячась:

- Какое это ужасное чувство - ощущать себя в подполье. Бр… Никогда не занялся бы политикой. Но жизнь, реальная, простая жизнь, быток, человеческая страсть, как это все над нами хозяйничает. Женщина, крикливая, жадная, похотливая, - нельзя верить ни одному слову, - возьмет тебя и поведет куда хочет, предаст за малейшую выгоду. Да какое там - выгоду, за тень наслаждения, за то, чтоб иметь возможность купить какую-нибудь тряпку. Изглумится, если увидит, что тебе это больно, - как, знаете, кошка, которая мучит мышь, чтобы скисшая от страха кровь была вкуснее.

На набережной, сплошь асфальтированной, грелись пыльные чахлые деревца из вечнозеленых. Широкий вид на гавань открывался отсюда. В ней было что-то жестяное: от неподвижности водной глади, залитой радужными разводами масел и нефти, от отражений немногочисленных пароходов, пришвартованных к пристаням, - раскраска судов казались резкой и тяжелой. Муханов предложил сесть и говорил безостановочно, не в состоянии пресечь рвущиеся признания. Веремиенко, слушая, отшатывался, как будто слишком наклонялся над темным, заросшим колодцем, который притягивает, - кружится голова.