К вечеру 2 декабря выходим из ущелья в расширение долины Кёбюмы, выше которого река поворачивает на запад. Еще три дня едем вверх по этой реке между пологими склонами слабоволнистых гор. Это тот же пейзаж, что в верховьях Томпо на северном пути. Обгоняем партию якутов, везущих пушнину из Оймякона. Зимний тракт, оказывается, гораздо оживленнее летнего.

Мороз как будто все время усиливается, б декабря переваливаем через Чыстай, где нас захватывает холодный ветер. Все тело леденеет, не знаешь, куда деться в этой открытой долине.

Перевал здесь, на границе леса, в широкую ледниковую долину вскоре врезается узкая долинка реки Хандыги. Мы снова в бассейне Алдана. Быстро спускаемся по Хандыге.

Назавтра входим в широкую долину. Здесь горы той же абсолютной высоты, как на Кёбюме, но долина все углубляется и скоро переходит в такое же глубокое ущелье, как по Теберденю. Голые скалы по обе стороны, ребристые скаты до километра высотой. Это углубленная ледником и засыпанная позже речными галечниками долина.

На Хандыге мы знакомимся еще с одним из зимних препятствий - водой. Из галечников выбиваются струи воды, которая приходит из глубины и не успела еще замерзнуть. Струи эти сливаются в целую протоку, которую нужно перейти. Олени останавливаются перед ней и, несмотря ни на какие крики и побои, не хотят идти в воду. Уйбан уже разбил в кровь морду головного оленя, но тот тоскливо отворачивается. Людям тоже не хочется мочить ноги, хотя брод только до колен; но что потом делать с обмерзшими унтами? Вдруг Яков берет своих оленей и храбро пускается вброд. Другие проводники гонят свои связки поспешно за ним - речка пройдена. Желтые щегольские унты Якова покрыты до колен льдом. Я предлагаю ему запасные, но он отказывается: через его новые унты вода не прошла. Он только сбивает палкой и ножом лед, и мы снова мчимся.

Помните, в "Дочери снегов" Джека Лондона героиня попадает в мокасинах (в меховых сапогах) в воду и сколько из-за этого потом шуму: разрезают мокасины, разводят костер. А ведь в Клондайке никогда не бывает таких морозов, как здесь.

Днем еще брод более глубокий; вода заливает нарты поверх досок, и наши подстилки и груз обледеневают.

Еще день идем вниз по Хандыге, ущелье становится все грандиознее. На Кёбюме белые, как будто бы сахарные, горы вырезывались на фоне желтоватого, светло-соломенного неба в час заката; здесь, на Хандыге, солнца не видно совсем. Серебристые (от снега и инея) леса сияют на тусклом сером небе днем, на иссиня-черном - ночью.

Вечером санный след привел нас к эвенской юрте. Это черное низкое строение из бревен, сделанное в глухом лесу по образцу якутской юрты, но гораздо теснее и грязнее. Снаружи оно завалено оленьими сумами. Мы приподнимаем рваную ровдужную завесу на дверях и вползаем внутрь. Там полутьма, в очаге тлеют угли. Сначала видишь только их: очаг в углу, вровень с полом, и над ним в потолке просто дыра. Немного свыкнувшись с темнотой, различаешь человек семь или восемь эвенов, сидящих на земле у огня. Грязь страшная, неуютно, холодно, нет ни нар, ни стола, нет даже шкур на земле. У огня старуха в грязных и рваных ровдужных штанах пьет чай. Чашки стоят прямо на земле. Тут же лежат две собаки, короткомордые и печальные.

Это жилище, которые я видел четверть века назад, - последний остаток мрачной дореволюционной эпохи. С 1929 года эвены начали в этом районе переходить на оседлость, селиться в домах русского типа.

В этот день накатанная дорога кончилась. Мороз, несмотря на безветрие, прохватывает еще сильнее.

8 декабря мы подходим к Скалистой цепи. Долина Хандыги превращается в извилистое ущелье. Опять тарыны, но на этот раз грозные, с водой, заливающей все ущелье.

Мы избираем другой путь: по рытвине в скалистом крае долины взбираемся на поверхность древней террасы. Подъем трудный - узкая ложбина с камнями; нарты опрокидываются, возок Афанасия перекидывается через верх, старик в снегу. Мы общими усилиями вытаскиваем нарты и помогаем ему взойти на террасу.

Но скоро терраса кончается, приходится снова спускаться в ущелье, залитое водой. Нарты мчатся одна за другой: каждый боится отстать - тогда олени не пойдут. Одна связка обгоняет другую. И вот в тот момент, когда Конон в этой необычной скачке поравнялся с моей нартой, раздается треск, и три нарты - Конона, Якова и моя - проваливаются сквозь лед. Под верхним слоем воды оказался другой этаж наледи, со слабой верхней коркой льда, еще только начавшей замерзать. Мы проломили эту корку и провалились до следующего слоя. Вода заливает нарты, олени бьются, разбивают кругом лед и падают. Их кроткие черные глаза выражают крайнюю степень ужаса. Вода зловещим пятном расползается во все стороны.

Конон и Яков бредут по воде; мне очень не хочется идти за ними: я не верю в непромокаемость своих унтов. Ближайший край льда рассечен трещиной - выдержит ли? Но раздумывать некогда, решаюсь прыгнуть. Мне повезло: льдина не обломилась, и я выбираюсь на сухое место. Чернов успевает обрезать постромки задних оленей, чтобы они не стянули в полынью остальные нарты, и олени вытягивают нарты на лед.

Снова мы мчимся галопом: караван ушел вперед. Вдруг я замечаю, что в утесах вместо черных сланцев появляются известняки с новым и необычным для Верхоянского хребта простиранием слоев. Останавливаю Якова, но впервые за полгода слышу от него ответ в резком тоне: "Тох нада, у бар!" ("Что надо, вода!") Он боится отстать от других в этом гибельном ущелье. Приходится покориться. Только в небольшом расширении дальше я наконец могу осмотреть утесы и взять образцы, насколько это позволяют замерзшие руки.

Конон меняет здесь прямо на морозе унты, а Яков опять только сбивает палкой лед со своих унтов.

Нам повезло. Если бы нижний этаж тарына был глубже или под ним находилась тонкая кровля над третьим слоем, мы наслаждались бы полным купанием. По рассказам, в этом ущелье были случаи гибели эвенов, провалившихся вместе с оленями под лед.

Ночью все время дует ветер с гор. К утру он достигает такой силы, что рвет палатку. Просыпаемся со странным ощущением: тепло! Высовываемся из палатки - можно рукой брать что угодно. Начинаем гадать, сколько градусов: один говорит сорок, другой осмеливается поднять до двадцати пяти. Но термометр показывает головокружительную цифру: 15 градусов мороза! Невозможно поверить: такие температуры здесь неслыханны. Но ртуть все время повышается, и в десять часов доходит до 9 градусов. Что-то невероятное!

Весь день в спину, вниз по ущелью, дует страшный ветер, но впервые мы едем с открытыми лицами; снегу много, олени бегут быстро, не хватает только бубенчиков, чтобы была полная иллюзия праздничного катания. К вечеру -6 градусов и наконец утром 10 декабря -5 градусов. В Якутске метеорологи не хотели нам верить: в эти дни там было 19 градусов мороза. Сильный циклон захватил Алданский склон Верхоянского хребта, это он создал необыкновенное потепление.

Но вскоре температура начала еще быстрее падать: к вечеру 10-го было уже -25 градусов, а 11 декабря замерзла ртуть, и наступили холода, хотя и не оймяконские, но все же почтенные.

Из всего пережитого за зиму меня более всего ошеломила эта оттепель. Сидеть в палатке в одном костюме, без мехов, не видеть над собой висящих хвостов инея и, главное, трогать все предметы голой рукой - после двух недель ледяного режима! - казалось невероятным. И даже первая ночевка в юрте на Алдане после этого не оставила большого впечатления.

Снега на этом склоне хребта все больше и больше. Когда идешь к утесам, проваливаешься по пояс и набираешь снег в унты. Под палатку мы уже не разгребаем снег, а слегка утаптываем и, чтобы не провалилась печка, кладем под ее ножки камни и небольшие бревна.

После того как мы вышли из Главной цепи, на дне долины появились первые ели, но на склонах гор все та же лиственница, запорошенная слегка снегом, и на мутном, сером небе странно серебрятся гребни гор с зубцами леса.

Только 11 декабря пересекаем Окраинную цепь и выходим на Алданскую низменность.

Наши олени начинают утомляться, часто ложатся, хромают, худеют - у них уже видны ребра.

12-го и 13-го все еще спускаемся вниз по Хандыге. Вблизи хребта мы встречаем три нарты с великолепными белыми оленями; первая пара сейчас же начинает бодаться с нашей головной, а мы сбегаемся посмотреть встречных. Белые олени в семь дней промчали 600 километров от Оймякона до Крест-Хальджая, отдохнули и вот возвращаются в Оймякон - везут нового председателя исполкома. Несколько минут расспросов, и белые олени мчат нарты в горы. От председателя я узнаю, что в Крест-Хальджае нас ждет какой-то якут, который заготовил лошадей, чтобы отвезти экспедицию в Якутск. Опять кто-то ждет! Нет, довольно таких любезных благодетелей, объедем их лучше стороной!

Сзади белая стена хребта становится все меньше и меньше. Когда-то за ее увеличением мы так жадно следили на томпинских болотах, теперь никто не оборачивается посмотреть, как она исчезает. Смотрят только вперед.

14-го в полдень выходим по Хандыге на Алдан. Здесь он снова стеснен плоской возвышенностью, узок и весь в торосах. Дорога идет вдоль реки, а затем через леса наискось к устью Амги. Начинаются юрты, и мы, конечно, заворачиваем напиться чаю. Здесь уже не подают к чаю хаяк, а чистое масло и гору лепешек: хлеб есть и свой и привозной. У Петра улыбка не сходит с лица: он увидал гумно и скирду хлеба. Начинается санная дорога со следом посредине - это ездят на лошадях, и нашим оленям, которым нужно два параллельных следа, некуда ставить ноги. Они спихивают друг друга в снег, бодаются, каждый старается бежать по среднему следу.

Ночуем в юрте Харлампия Попова в урочище под странным названием Была-хы ("блоха"). Здесь - семья Харлампия, а сам он в Оймяконе, так сказать, на отхожем промысле. Юрта построена как русская изба, и только плоская крыша и камин еще остались от старого. Нары вдоль стен превратились в широкие скамейки. Несмотря на свое богатство, хозяева и не думают нас угощать.

Сын Харлампия не менее предприимчив, чем отец, и вызывается собрать по соседям лошадей, чтобы отвезти нас в Якутск.

На следующий день первый перегон половина каравана идет еще на оленях: лошадей привели прямо в якутское поселение, близ устья Амги. В последний раз смотрим на круглые серые спины милых животных. Даже Михаил, завзятый лошадник, и Петр, который не хотел садиться на оленей: "В кустах все глаза выхлещут", жалеют расставаться с ними и сменять на лошадей, в особенности на местную упряжку: здесь запрягают коня в те же оленьи нарты, приделав к ним оглобли. Лошадиные копыта у самого передка, и невольно представляешь себе, как разнесет лошадь это легкое сооружение, если оно опрокинется.

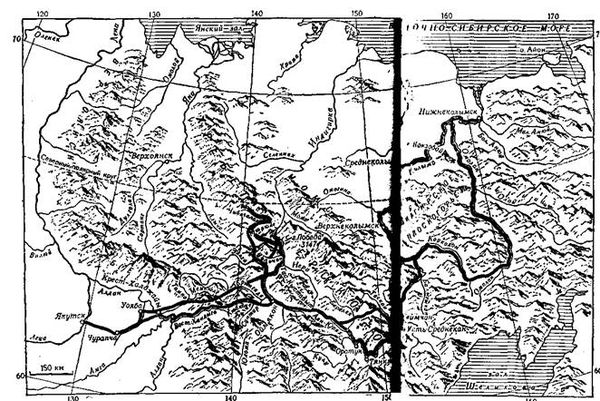

Маршруты экспедиций С. В. Обручева по Северо-Восточной Сибири в 1926 году и в 1929-1930 годах

Особенно легки и изящны легковые санки: они очень коротки, сзади сплетена спинка, а человек сидит спереди, верхом, погрузив ноги в снег, поистине "бразды пушистые взрывая".

20 декабря достигаем Охотского тракта и селения Тат-та, где есть почтово-телеграфная контора. Отправллга целую пачку телеграмм, которые выводят из равновесия даже меланхолического заведующего конторой, - вероятно, с ее основания здесь не подавали таких чудовищно длинных телеграмм.

Экспедиция настолько затянулась против всех мыслимых сроков, что нас, очевидно уже считали погибшими.

К Якутску мы подъезжаем вечером 24 декабря. На Лене туман, из которого время от времени выскакивают сани: туда и обратно едет много народу. Все - и мужчины и женщины - закутаны шалями, так что видны только глаза: на Лене почти всегда ветер.

Показываются огни Якутска. Странно, какая масса огней в одном месте!

В начале января, закончив ликвидацию экспедиции, мы выехали из Якутска на лошадях через Алданские прииски на железную дорогу.

Хребет Черского

Я не рассказывал подробно о тех научных наблюдениях, которые мы вели ежедневно. Ведь не для того мы мучили и себя и животных, чтобы только поглубже забраться в неизвестную страну. Нашей целью было возможно более полное исследование всех этих бесчисленных хребтов.

Ежедневно, невзирая на дождь, снег и холод, как бы ни беспокоила нас судьба каравана, мы занимались своим делом - геологией и топографической съемкой.

Чего же мы добились?

Вы помните, что, двигаясь по Индигирке вниз от устья Эльги, мы нашли на месте низменности, которую по расспросам здесь указывал Майдель, высокие горы - целый ряд скалистых цепей, тянувшихся с востока на запад.

Сопоставив эти наблюдения с геологическим строением гор, с наблюдениями Черского и исследованиями других путешественников на Севере, я пришел к выводу, что мы открыли громадный хребет, пересекающий страну параллельно Верхоянскому хребту.

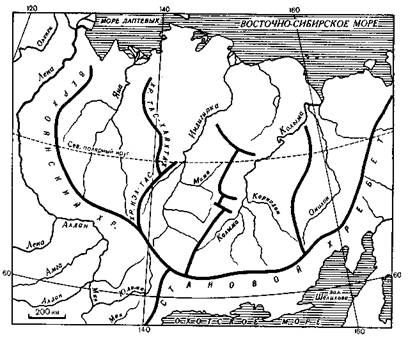

До нашей экспедиции на картах северо-восток Азии изображали в виде получаши, окруженной с запада, юга и востока стеной хребтов Верхоянского, Колымского и Анадырского; от этих хребтов отходили внутрь по радиусам, подобно спицам в колесе, меньшие хребты, разделяющие реки Яну, Индигирку, Колыму и Омолон (см. карту на этой стр.).

В действительности оказалось, что и реки и хребты расположены совсем иначе. Верхоянский хребет - очень широкий, мощный хребет, состоящий из нескольких параллельных цепей. За ним лежит обширное высокое Оймяконское плоскогорье и затем новый громадный хребет, состоящий на Индигирке из девяти цепей. Он тянется далеко на север и доходит до хребта Полоусного, а в другую сторону, на юго-восток, уходит далеко за ту тропу, по которой прошел Черский (см. карту на стр. 98).

Что делается с хребтом дальше к востоку? Заворачивает ли он на юг, параллельно Верхоянскому хребту, или на восток и потом в виде дуги на северо-восток, вдоль Колымского хребта?

Схема хребтов Северо-Восточной Азии до экспедиций С. В. Обручева

В 1926 году никто этого сказать не мог, потому что весь бассейн Колымы выше Верхне-Колымска был не изучен. Там побывал только ссыльный этнограф Иохельсон; из его краткого описания было видно, что Колыма ниже Коркодона пересекает какие-то горы, сложенные известняками, и из этого можно было заключить, что древние свиты, слагающие северную полосу хребта, проходят, изгибаясь дугой, к Коркодону. Может быть, и весь хребет поворачивает туда? Наши геологические исследования показывали, что Верхоянский хребет, Оймяконское плоскогорье и новый хребет составляют одну огромную область, смятую в складки в мезозойское время. На север эта складчатая зона идет до Ледовитого океана, но что с ней делается на юго-востоке?

Нашей экспедицией мы захватили краешек огромной неизвестной страны. Множество новых вопросов встало перед нами, и, чтобы хотя бы в общих чертах выяснить строение северо-востока, нужно было проникнуть еще дальше па восток, на притоки Колымы, изучить эти бесконечные горные цепи.

Но как назвать новый хребет?

Географическое общество Союза ССР, рассмотрев представленные нами материалы, решило назвать его хребтом Черского - в честь Ивана Дементьевича Черского, замечательного исследователя Сибири, политического ссыльного, умершего в 1892 году на Колыме.

Черский родился в 1845 году в Виленской губернии. Восемнадцатилетним юношей был сослан за участие в польском восстании в Сибирь и служил шесть лет солдатом в Омске. С 1871 года он работал в Иркутске, где скоро стал крупным геологом. Он написал там ряд интересных работ по геологии Сибири, обративших на себя общее внимание. Талантливый самоучка, он дал схему строения Сибири, которая далеко опередила тогдашние воззрения на геологию этого края. После амнистии Черский в 1885 году поселился в Петербурге и вскоре организовал экспедицию в Якутию, о которой он мечтал.

В 1891 году Академия наук командировала его на три года в область рек Колымы, Индигирки и Яны. В июне 1891 года он выехал из Якутска вместе с женой в экспедицию, о которой я уже упоминал выше.

В Верхне-Колымск он прибыл 28 августа и зимовал здесь. Весной 1892 года экспедиция поплыла вниз по Колыме.

Черский, человек слабого здоровья, зимой серьезно заболел: по-видимому, это была сильная вспышка туберкулеза легких. К весне он понял, что дни его сочтены, и торопился привести в порядок свои наблюдения. Выезжая из Верхне-Колымска 31 мая, он говорил одному местному жителю: "При самых лучших условиях я надеюсь протянуть еще недели три, но больше вряд ли". И зная это, он все-таки выехал! "Я сделал распоряжение, чтобы экспедиция не прерывалась до Нижне-Колымска даже в том случае, когда настанут мои последние минуты, и чтобы меня тащили вперед и даже в тот момент, когда я буду отходить". Он считал необходимым довести работы до Нижне-Колымска, чтобы была исследована вся Нижняя Колыма.