Вечером приехали судья партии Онода Шестой дан и секретарь Ассоциации Явата, и мы все играли в сёги и в нинуки. В нинуки - игре, которую также называют корейским гомоку, Мэйдзину не везло. Он проиграл несколько партий подряд и сказал, обращаясь к Оноде Шестому дану:

- Онода-сан силён, очень силен…, - и поцокал языком.

Я сыграл партию в Го с корреспондентом нашей газеты "Нити-нити-симбун" по фамилии Гои. Онода Шестой дан вёл запись нашей партии. Шестой дан в роли секунданта - такой чести не удостаивался даже Мэйдзин. Я играл чёрными и выиграл с перевесом в пять очков. Потом эту партию опубликовал журнал Ассоциации - "Кидо".

За день все отдохнули от трудной дороги в Хаконэ. 10 июля, наконец, должно было начаться доигрывание. Утром в день доигрывания Отакэ Седьмой дан казался совсем другим человеком. Он поджимал губы, раздражённо передергивал плечами, чаще, чем обычно, ходил по коридору, стараясь настроиться на игру. Его маленькие глаза с припухшими веками светились вызовом.

Но тут от Мэйдзина поступило неприятное известие. Он заявил, что из-за шума реки плохо спал обе ночи. Мэйдзина уговорили сесть за доску, которую унесли в самую дальнюю комнату гостиницы, где шум реки был послабее, - нужно было сфотографировать противников для газеты, - но он дал понять, что выбором гостиницы он недоволен.

Вообще говоря, из-за таких пустяков, как недосыпание, игровой день не переносят. У профессиональных игроков Го в обычае строжайше соблюдать игровые дни, несмотря ни на что - пусть умирают родители, пусть сам валишься на доску от болезни. Тому примеров много и в наши дни. Такое заявление утром в день доигрывания было поступком недостойным, особенно для Мэйдзина, которого все почитали. Конечно, для него это была крайне важная партия, но ведь не менее важной она была и для Седьмого дана.

И случай в павильоне Коёкан, и последний инцидент - всё это были попытки нарушить регламент. Никто из организаторов не имел столь непререкаемого авторитета, какой должен иметь судья, никто не мог приказывать Мэйдзину и тем болеё заставить его подчиниться. Поэтому Седьмого дана тревожила мысль, как пойдут дела дальше. И, несмотря ни на что, Отакэ Седьмой дан, нисколько не изменившись в лице, мужественно снес каприз Мэйдзина и подчинился. Он только сказал:

- Знаете, ведь это я выбирал гостиницу. То, что сэнсэй не мог спать, - моя вина. Давайте переберемся в другое место, сэнсэй отдохнет вечерок, а доигрывание начнем завтра, прошу вас.

Седьмой дан раньше бывал в Догасима и, кажется, останавливался в этой гостинице. Он решил, что она подходит для игры, вот и остановил свой выбор на ней. Но из-за ливней в реке прибыло много воды, настолько много, что её шум напоминал перекатывание туда-сюда огромных камней. Поэтому в гостинице на островке посреди реки заснуть и впрямь было трудно. Сознавая свой промах, Седьмой дан чувствовал себя виноватым перед Мэйдзином.

И теперь я смотрел на спину Седьмого дана, одетого лишь в лёгкое гостиничное кимоно - он в сопровождении корреспондента Гои отправился искать гостиницу потише.

14

Утром того же дня все перебрались в гостиницу "Нарая". На следующий день, одиннадцатого числа, во флигеле гостиницы "Нарая" после двенадцатидневного перерыва игра возобновилась. И с этого дня Мэйдзин целиком погрузился в игру, никакого своеволия больше не проявлял и был так безропотен, словно отдал во власть игры всего себя.

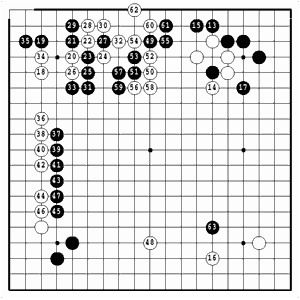

Судей в Прощальной партии было двое - Онода Шестой дан и Ивамото, тоже Шестой дан. Одиннадцатого числа в час дня из Токио приехал Ивамото и, расположившись в кресле на веранде, рассматривал горный пейзаж. Согласно календарю в этот день заканчивался сезон дождей, и с утра в самом деле уже появилось солнце; на отсыревшей земле лежали тени от листвы деревьев, а в водоеме во дворе поблескивали золотые рыбки. Однако, когда началась игра, небо снова стадо темнеть. Дул лёгкий ветерок, от которого еле заметно колебались стебельки икэбаны, стоявшей в нише. Сквозь шум реки и воды в маленьком парковом искусственном водопаде слышались слабые стуки - это работал каменотес. Комнату наполнял запах лилий из сада. Тишину комнаты, где шла игра, то и дело нарушала какая-то пичужка, которая, порхала возле стрехи. В этот день было сделано шестнадцать ходов - от записанного двенадцатого хода белых до двадцать седьмого хода, который записали черные.

Спустя четыре дня, 16 июля, состоялось второе в Хаконэ доигрывание. В этот день девушка, которая вела запись ходов, сменила свое дешевое темно-синеё в белый горошек кимоно на новое, шёлковое, выглядевшеё по-летнему.

Хотя помещёние называлось флигелем и стояло в том же саду, что и главный корпус, но их разделяло расстояние примерно с квартал. У меня до сих пор перед глазами одинокая фигура Мэйдзина, бредущая по дороге к главному корпусу, куда мы ходили на обед. Мне редко доводилось смотреть на него сзади. За воротами флигеля дорога шла в гору. Слегка согнувшись, Мэйдзин поднимался по ней. Его маленькие, слегка сжатые ладони, сцепленные за спиной, плохо были видны, но было заметно, что они покрыты густой сетью мелких морщин.

Верхняя половина тела, несмотря на небольшой наклон, выглядела неподвижно жесткой, отчего ноги казались ещё болеё худыми и ненадёжными, чем на самом деле. Дорога была широкой, с одной стороны рос карликовый бамбук, из подножья которого слышалось журчанье ручья. Вот, собственно, и вся картина. Однако эта одинокая фигура Мэйдзина навевала на меня како-то глубокое чувство, от которого у меня потеплели веки. В фигуре Мэйдзина, только что вставшего из-за доски и неспешно шагавшего по дороге, было тихое, печальное очарованно не от мира сего. Я подумал, что к нему подходят слова "Последний из людей эпохи Мэйдзи".

Вдруг Мэйдзин неожиданно остановился, и глядя в небо, хрипло прошептал: "Ласточка, ласточка…".

Он стоял перед камнем, на котором была надпись: "Камень, на который изволил присесть во время остановки высочайшего экипажа великий император Мэйдзи". Рядом росла индийская сирень, раскинувшая свои ветви над камнем, но цветов на ней ещё не было. Гостиница "Нарая" в старину предназначалась только для "благородных".

Следом за Мэйдзином шагал Онода Шестой дан - он чуть отставал, как бы щадя Мэйдзина и не желая навязывать темп. Над поверхностью пруда виднелась дорожка из выступающих камней, по которой можно было легко перейти через пруд. Как раз тогда на этих камнях стояла супруга Мэйдзина, которая вышла его встречать. Каждый раз, утром и вечером она провожала его до здания, где шла игра, и, когда по её расчётам Мэйдзин садился за доску, она быстро уходила. Когда наступало время обеда или откладывания партии, супруга снова выходила встречать его.

В тот день, когда я смотрел на идущего впереди Мэйдзина, у меня было ощущение, словно он лишился какого-то внутреннего равновесия. Казалось, он ещё не очнулся от игры - его прямое туловище пребывало в том же положении, что и за доской, а ноги будто двигались сами по себе, и это создавало тревожное чувство. Казалось, что в пустоте плывет некое воплощение высокого духа. Мэйдзин, конечно же, думал о чем-то своем, но его фигура! Она была в точности такой же, как во время игры. Так иногда в комнате остается аромат от цветов, которых там уже нет.

Этот хриплый голос и эта слова "ласточка, ласточка", кажется, только сейчас натолкнули меня на мысль, что Мэйдзин в ту пору ещё не выздоровел. Потом такое случалось с ним часто. Может быть, трогательность его фигуры в тот день и положила начало тем теплым отношениям, которые сложились между нами впоследствии.

15

21 июля, в день третьего доигрывания в Хаконэ, я обратил внимание на лицо супруги Мэйдзина. Оно было печально. И моя догадка подтвердилась: Мэйдзин был болен.

- Знаете, - сказала она, - у него здесь какая-то тяжесть… - и показала на грудь.

- Начиная с весны у него уже несколько раз болело о этом месте.

И ещё я узнал от неё, что у Мэйдзина пропал аппетит; накануне он отказался от завтрака, а в обед съел только тоненький ломтик поджаренного хлеба и выпил чашку молока.

В тот день я заметил, как подрагивали впалые щеки Мэйдзина - неподвижность выступающего подбородка как будто подчеркивала малейшее их движение. Но я подумал, что он, как и все мы, устал от изнурительной жары.

В тот год погода стояла сырая, хотя сезон дождей уже миновал, и лето запаздывало. Но, начиная с двадцатого июля, первого дня лета по лунному календарю, наступили жаркие дни. Двадцать первого числа прозрачная дымка застелила небо и горы, и парило так, что даже ни одна из черных бабочек куроагэха ни разу не вспорхнула. Бабочки сидели на лилиях перед верандой. У этих лилий на каждом стебле было по пятнадцать-шестнадцать цветков. На дворе, сбившись в стаю, каркали вороны. Все, и даже девушка, которая вела запись ходов, размахивали веерами. За все время игры такая жара стояла впервые.

- Ну и жарища же здесь…, - Седьмой дан промокнул лоб бумажной салфеткой, затем вытер ею волосы.

- И игра здесь тоже погорячее, ведь мы в горах… Горы Хаконэ…

Хребет Поднебесной -

Горы Хаконэ…

Седьмой дан думал над 59 ходом три часа тридцать пять минут. Он стал обдумывать ход ещё до обеда, а сделал его, когда обед уже давно кончился.

Мэйдзин заложил правую руку за спину и рассеянно пощелкивал веером в левой руке, которой он опирался на подлокотник. Время от времени он рассматривал двор. Похоже, он чувствовал себя как дома и не очень страдал от жары. Усилия молодого Седьмого дана были заметны даже для сторонних наблюдателей вроде меня, а Мэйдзин был спокоен, словно происходившеё здесь мало его затрагивало.

Впрочем, и у Мэйдзина на лице выступил пот. Вдруг он неожиданно взялся руками за голову, затем прижал ладони к щекам.

- В Токио сейчас очень хорошо, - проговорил он; затем, немного помедлив, он вновь открыл рот, словно хотел что-то ещё сказать, но неопределенно махнул рукой, как бы говоря, что он и не такую жару видал.

- М-да, стоило нам съездить на озеро, как тут же наступила жара, - отозвался Онода Шестой дан. Он недавно приехал сюда из Токио. Семнадцатого числа, после первого дня доигрывания, Мэйдзин, Отакэ Седьмой дан, Онода и другие большой компанией ездили рыбачить на озеро Тростниковое.

Едва Отакэ Седьмой дан сделал свой 59 ход, занявший уйму времени, как очередные три хода последовали один за другим, словно раскаты эха, ибо были вынужденными для обеих сторон. После этих ходов положение на верхней стороне доски стабилизировалось. Для следующего хода черные имели широкий выбор и поэтому сделать его было нелегко, но Седьмой дан перенес игру на нижнюю сторону и 63 ход занял у него не больше минуты. Похоже, что это была давно задуманная комбинация. Кроме того, возможно, это был далекий прицел - провести разведку в зоне влияния белых на нижней стороне, а потом вновь продолжить игру на верхней стороне и провести там атаку, но такую острую, на какие был способен только Седьмой дан. Стук камней о доску был очень энергичным, словно партнёры в нетерпении делали долгожданные ходы.

- Хорошо, что хоть жара чуть-чуть спала, - проговорил Седьмой дан, быстро встал и вышел из комнаты. Ещё в коридоре он снял с себя верхние парадные штаны хакама, а когда он вновь вошел в комнату, штаны красовались на нем задом наперед.

- Были хакама - стали макаха, - пошутил Седьмой дан, тут же переодел штаны и искусно завязал крестообразным узлом пояс. Но вскоре снова побежал в туалет. Вернувшись и усевшись на свое место, он принялся старательно протирать очки, затем сказал:

- За игрой раньше начинаешь ощущать, что наступила жара.

Мэйдзин ел мороженое. Было три часа дня. После 63 хода чёрных Мэйдзин задумался на двадцать минут; видно, этот ход был для него неожиданным.

О том, что во время игры Седьмой дан часто отлучается по малой нужде, он сам предупредил Мэйдзина ещё в самом начале игры о павильоне Коёкан, В прошлый раз, 16 июля, он вскакивал так часто, что даже Мэйдзин удивился:

- Что это с вами? Вы чем-нибудь больны?

- Знаете, почки… слабые нервы… Только начну думать - тут же тянет.

- Надо бы поменьше пить чая.

- Надо бы. Но стоит задуматься, как тут же хочется пить, - проговорил Седьмой дан и снова вскочил, бросив на ходу "извините, пожалуйста".

Эта слабость Седьмого дана была одной из любимых тем юмористов и карикатуристов из журнала Ассоциации Го. Как-то раз даже написали, что за одну партию он проходит путь, равный расстоянию от Токио до станции Мисима на старом тракте Хоккайдо.

16

При откладывании, прежде чем встать из-за доски, партнеры долго выясняли, сколько ходов сделано за сегодняшний день и сколько времени потратил каждый. Уже тогда почувствовалось, что Мэйдзин плохо схватывает ситуацию.

Шестнадцатого июля в четыре часа три минуты Отакэ Седьмой дан записал 43 ход чёрных. Когда же заговорили о том, что за этот день партия продвинулась на шестнадцать ходов, Мэйдзин засомневался:

- Шестнадцать ходов? Неужели?

Сидевшая на записи ходов девушка подтвердила, что сделано ровно шестнадцать ходов - с 28 хода белых до 43 хода чёрных. То же самое сказал противник Мэйдзина - Отакэ Седьмой дан. Игра ещё не вышла из начальной стадии. На доске стояло всего сорок три камня. Всё должно было быть ясно с первого взгляда. Хотя уже двое сказали, что ходов было именно шестнадцать, Мэйдзин, казалось, не мог в это поверить, и поставленные за день камни он пытался пересчитать, дотрагиваясь до каждого из них пальцем. Но даже это, похоже, его не убедило.

- Если бы их поставить вновь, с самого начала, я бы понял, - проговорил он.

Вдвоём с Отакэ они принялись по штуке убирать камни, поставленные в тот день на доску.

- Первый ход.

- Второй ход.

- Третий ход… - и так далеё до шестнадцатого хода - они перебрали все камни.

- Шестнадцать ходов… Неужели так много? - как-то растерянно прошептал Мэйдзин.

- Сэнсэй быстро играет, - подхватил Седьмой дан.

- Я!? Вовсе не быстро!

Мэйдзин по-прежнему с отсутствующим видом продолжал сидеть за доской. Он даже не пытался встать, и никто из присутствовавших тоже не осмеливался первым покинуть свое место. Немного, погодя Онода Шестой дан сказал:

- Может пойдёмте куда-нибудь? Развеемся?

- Давайте сыграем в сёги, - сказал Мэйдзин, словно очнувшись. И рассеянность, и веселье Мэйдзина не были напускными.

Профессиональный игрок в Го всегда держит в голове всю партию, не то что какие-то шестнадцать ходов, сыгранные за день. И за обедом, и во сне он помнит все ходы до единого. Может быть, пунктуальный характер Мэйдзина не позволял ему успокоиться, пока он сам не выставит все камни. А может быть, здесь сыграла роль его осторожность. Даже в этой старческой тщательности чувствовалась натура человека одинокого и не очень счастливого.

Спустя четыре дня, 21 июля, на пятом доигрывании было сделано двадцать два хода - от 44 хода белых до 65 хода чёрных, который и был записан при доигрывании.

Когда процедура откладывания закончилась, Мэйдзин спросил у девушки, которая вела запись:

- Сколько я сегодня потратил времени?

- Один час двадцать девять минут.

- Так много?

Мэйдзин был в замешательстве. Для него это была новость. Хотя Мэйдзин на сделанные за этот день свои одиннадцать ходов потратил времени на семь минут меньше, чем его противник Седьмой дан на один лишь 59 ход (1 час 35 минут), всё равно было видно, что он оценивал расход времени иначе.

- Как может быть, чтобы вы столько потратили… ведь вы же быстро играете, - проговорил Отакэ Седьмой дан.

- Мэйдзин повернулся к девушке.

- Боси?

- Шестнадцать минут, - ответила девушка.

- Цукэ-атари?

- Двадцать минут.

- А соединение? - вмешался Седьмой дан, - соединение заняло больше всего времени.

- Это 58 ход белых? - девушка заглянула в протокол и ответила:

- Тридцать пять минут.

Но Мэйдзин всё ещё не верил. Он взял у девушки протокол и сам изучил его.

Стояло лето. Большой любитель ванны, он всегда после игры старался первым попасть в ванную комнату, но в тот день почти одновременно со мной быстрым шагом туда вошел Отакэ Седьмой дан.

- Сегодня вы вроде неплохо продвинулись, - заметил я.

- Сэнсэй быстро играет, да и ходы у него хорошие. Кому дано - тому прибавится. По всему видать, игра закончена, - и Седьмой дан зло усмехнулся.

Но он и не думал сдаваться. С игроками за пределами игровой комнаты Отакэ Седьмой дан встречаться не любил. В те дни у него был такой вид, будто он принял какое-то важное решение. Может быть, про себя он уже рассчитал свою жестокую атаку.

- Мэйдзин быстро играет? - удивился судья Онода Шестой дан.

- С такой скоростью можно играть на квалификационных турнирах в Ассоциации - вполне уложились бы в 11 часов. Впрочем, трудновато, - сказал Отакэ, - А это боси? Такой ход быстро не сделаешь…

Расход времени при четвертом доигрывании был таким: белые потратили 4 часа 38 минут, черные - 6 часов 52 минуты, а после пятого доигрывания, 21 июля, у белых было потрачено 5 часов 57 минут, у чёрных - 10 часов 28 минут. Разница в расходе времени все увеличивалась.

Затем, 31 июля, после шестого доигрывания расход времени у белых составил 8 часов 32 минуты, а у чёрных - 12 часов 43 минуты. После седьмого доигрывания 5 августа белые имели 10 часов 31 минуту, чёрные - 15 часов 45 минут.

Однако после десятого доигрывания 14 августа разрыв сократился: расход времени у белых достиг 14 часов 58 минут, у чёрных - 17 часов 47 минут. В тот день при откладывании Мэйдзин записал свой сотый ход и сразу после этого его положили в больницу Святого Луки. При доигрывании 5 августа, когда Мэйдзин обдумывал свой 90 ход, он вдруг почувствовал боли и, превозмогая их, потратил на этот ход 2 часа 7 минут.

Наконец, когда 4 декабря партия была завершена, разница в расходе времени между партнерами оказалась на удивление большой:

Мэйдзин Сюсаи потратил на игру 19 часов 57 минут, Отакэ Седьмой дан - 34 часа 19 минут.

17

19 часов 57 минут - это почти в два раза больше времени, которое отводится обычно на одну партию. А ведь Мэйдзин не использовал и половины своего запаса времени. У Отакэ Седьмого дана после затраченных 34 часов 19 минут оставалось в запасе ещё около 6 часов.

В этой партии роковым оказался 130 ход Мэйдзина. Именно он привёл его к поражению. Если бы не этот ход, то игра шла бы на равных или с минимальным перевесом одного из противников. Однако при этом Седьмой дан оказался бы в трудном положении и, наверное, израсходовал бы свой сорокачасовой лимит полностью. После злополучного 130 хода перед чёрными забрезжила надежда.

И Мэйдзин, и Отакэ Седьмой дан принадлежали к породе упрямых и терпеливых тугодумов. Хладнокровие, с которым Седьмой дан расходовал отпущенное ему время, а потом за какую-нибудь минуту делал сотню ходов, могло испугать любого противника. Однако, Мэйдзин не привык к ограничениям, которые накладывает контроль времени, и потому наверное, не владел искусными приёмами его использования. Может быть, сорокачасовой лимит ввели специально для того, чтобы последнюю в жизни официальную партию он мог играть без оглрдки на время.