Как мы видим, слово "жизнь" в приведенном тексте наиболее часто повторяемо и является ключевым для понимания отрывка в целом. Нужно сказать, что само это слово является важным не только для данного заупокойного чтения, но и для всего богословия последнего (в том числе и по времени написания) из четырех канонических Евангелий – Евангелия от Иоанна. Апостол Иоанн в своих писаниях как бы подвел черту под всем богословием апостольского поколения, его Евангелие есть своеобразный, очень глубокий комментарий ко всему написанному до него о Христе. Жизнь, согласно Иоанну Богослову, – это то, что принадлежит Отцу и через Сына, а точнее говоря, в Сыне, дается как возможность каждому человеку, грядущему в мир. Обретение жизни есть сверхзадача для потомков Адама, осуществление предвечного замысла Бога о мире. И каждый из нас в своем земном пути делает выбор: принимает он этот Божественный замысел о мире и своем месте в нем или нет.

Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое (Втор. 30: 19).

Если человек избирает жизнь, то и пытается строить ее в согласии с тем образом бытия, который дан нам в образе Христовом, и через следование благу (добру) мы обретаем Спасителя как путь. Внутреннее же содержание этого пути есть Тот же Христос, опытно приобщаясь Которому, мы обретаем подлинную правду жизни и тем самым познаем Его как истину. Дополнительно пролить свет на смысл, заложенный в слово "жизнь" апостолом Иоанном, помогает нам сравнительное сопоставление текстов четырех Евангелий. Мы видим, что в тех случаях, где евангелисты Матфей, Марк и Лука говорят о Царстве Божием или Царстве Небесном, Иоанн говорит о жизни вечной. Любопытно, что первые три евангелиста мыслят пребывание в Боге как Царство, то есть в первую очередь как исполнение обетования, для Иоанна же это есть сама жизнь, жизнь подлинная, жизнь с избытком. Приведем еще некоторые яркие цитаты из четвертого Евангелия.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него (Ин. 3: 16–17).

Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем (Ин. 3: 36).

Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10: 10).

Бог, по любви Своей, не мог сотворить человека, приговорив его к смерти, и первые люди, как известно, по благодати Творца были бессмертными. То есть условием их бессмертия было пребывание в Боге. Но в грехопадении своем Адам не желал никого иметь владыкой над собой, но сам возжелал быть как Бог; отрекшись от Создателя, человек попал под власть материи, то есть той стихии, над которой был призван господствовать. Смерть и тление есть лишь последствия этого порабощения. Адам утратил Бога как неиссякаемый источник энергии и стал вынужден брать жизненную силу извне, из материального мира, который не имеет "жизни в себе". Конечность земного пути стала постоянным свойством человеческой природы. Поскольку утрата человеком жизни вечной произошла благодаря его отпадению от Творца, то и обретение ее связано с восстановлением отношений с Богом, вследствие чего становится возможным и причастие Его естеству. Об этом нам говорит Господь в беседе с самарянкой:

Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4: 13–14).

Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог (Ин. 6: 27).

Через наше соучастие в Божественном бытии спасаются и наши близкие, так как Господь не разделяет любящих друг друга людей, ибо Он сам есть Любовь, об этом мы уже говорили ранее. Это, возможно, и имеет в виду апостол Павел, говоря о том, что неверующий муж спасается верой жены своей:

Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам (1 Кор. 7: 14–17).

В силу того что мы, христиане, не верим в окончательную победу смерти, то вышесказанное распространяется и на период временной разлуки, связанной со смертью одного из супругов. Очевидно, что все это касается не только супружества, но и применимо к другим человеческим союзам, скажем, к отношениям матери и ее сына или дочери и вообще к любым взаимоотношениям двух людей, связанных жертвенной любовью. Тот, кто стал причастником жизни вечной, может "поделиться" ею с другим, Господь спасает человека через спасение его ближнего. Говоря иными словами, молящийся об упокоении своего ближнего должен сам искать жизни вечной.

Теперь скажем несколько слов собственно о той стороне жизни, которая самым серьезным образом может открыться нам в заупокойной молитве. Именно в молитве дается нам преодоление смерти как коммуникативного барьера: открыв для себя возможность молитвенной встречи с усопшим, мы отчасти предвосхищаем всеобщее воскресение, то единство, ту радость и ту подлинность совместного бытия, которые в полноте будут возможны в жизни будущего века. Встреча эта происходит на той молитвенной глубине, которая не дана нам со всей очевидностью в повседневности. Поэтому давайте немного поговорим о тех жизненных реалиях, которые существуют в нашем мире неочевидно.

Любому известно, что в человеческой жизни есть определенная иерархия ценностей. Притом существует следующая закономерность: чем более неочевидной кажется нам материя ценности, тем больше ее значимость. Поясним: в общечеловеческой иерархии ценностей, скажем, поэзия Пушкина занимает более высокое место, чем, например, радиовещание. Хотя, как известно, ценителей поэзии гораздо меньше, чем радиослушателей, а вот улиц имени Пушкина гораздо больше, нежели улиц, названных в честь изобретателя радио Попова. Наша культура иерархична, так как иерархична жизнь, и иерархичен сам человек, внутри каждого из нас есть некая соподчиненность, вне которой начинается деградация нашей личности. Поэтому, чтобы нам окончательно не потерять человеческий облик, наши желания должны подчиняться нашим духовным устремлениям, для обретения большего мы жертвуем меньшим и т. д. Без этой внутренней соподчиненности низшего высшему человек теряет свою целостность и начинается его распад, который, по сути, и есть смерть. Любое человеческое общество обладает этим знанием. При этом заметим, что необходимость такого соподчинения да и сам факт существования высших ценностей для многих людей не так уж очевидны. Все то, что составляет предмет духовной жизни человека в самом широком смысле этого слова, нельзя доказать математически, положить под микроскоп, сделать объектом анализа, разложить на составляющие, раз и навсегда дав однозначный ответ на все возможные вопросы. Неочевидное обладает еще одной важной особенностью – для его постижения от нас требуется приложение многих усилий. Чтобы стать ценителем живописи, нужно иметь некоторый опыт ее созерцания, прочитать массу книг по теории изобразительного искусства, выработать безукоризненный вкус, чувство меры и т. д. Таких людей единицы, но, несмотря на это, эстетические ценности в общекультурной градации занимают более высокое место, чем реалии, связанные с нашей бытовой жизнью. Та же закономерность характерна и для мира человеческой веры. Поверить в существование стула, который стоит перед глазами, гораздо легче, чем поверить в существование электромагнитной индукции. Человек зачастую ищет простых путей и предпочитает верить лишь в существование стула. Поэтому и в смерть ему поверить легче, чем в жизнь вечную, так как причастниками смерти мы являемся по природе, то есть автоматически, а для того, чтобы увидеть за жизнью Жизнь, нам нужно приложить изрядные усилия, это требует напряжения всего нашего существа. Перефразируя известные стихи Пастернака, скажем, что перед каждым стоит задача побороть смерть "усильем Воскресенья" [21] . Но с другой стороны, на этом пути нам дан шанс прикоснуться к тем сферам бытия, о существовании которых мы ранее лишь подозревали, но при этом интуитивно всегда искали их. В частности, результатом такого духовного прорыва может стать и то молитвенное общение с усопшим, которое гораздо выше, тоньше и ценнее нашего повседневного общения. Здесь наше обращение к Богу дает возможность встретиться с тем, кого уже нет рядом с нами, на иной глубине нашего существа, увидеть его глазами веры, частично преодолеть физические границы видимого мира. И в этом нашем усилии Господь приоткрывает пред нами горизонт вечной жизни, участниками которой мы были призваны стать от начала бытия мира.

Смертию смерть поправ

Воскресение Христово означает для нас избавление не от самой смерти как факта нашей биографии, но от порабощения ею.

Господь Бог властен спасти нас от порабощения смерти любым путем, в Своих возможностях Бог ничем не ограничен, об этом говорит нам, среди прочего, и сама церковная традиция, именуя Его Вседержителем. Но, как известно, во Христе смерть упраздняется не Божественным декретом свыше, но соработничеством человека и Бога. Бог должен был стать человеком, принять полноту человеческой природы, в том числе и саму человеческую волю, для того чтобы всецело исцелить Свое творение, вырвать его из власти времени и смерти и тем самым сделать человека подлинным наследником вечности. Господь стал одним из нас, для того чтобы смирить Себя до смерти крестной, до глубин ада, до самого дна бытия.

Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное (Кол. 1: 19–20).

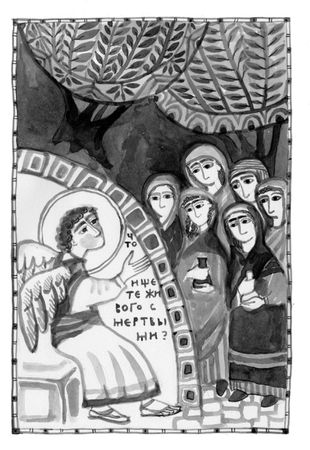

Бог избирает путь последовательного самоумаления, благодаря чему, не нарушая нашей свободы, Он предлагает человеку разделить с Ним этот путь – путь, возводящий нас из бездны богооставленности в полноту бытия. Если обратиться к иконографии Воскресения Христова, то мы увидим, что одним из наиболее распространенных ее сюжетов является сцена изведения Адама и Евы из ада. Это прямой образ победы над смертью, которую совершил ставший человеком Бог, для того чтобы человек в Боге смог пройти тем же путем. Христос стал первопроходцем, "первенцем из мертвых", тем, кого смерть и ад не смогли удержать. Господь прожил нашу жизнь, для того чтобы мы прожили вместе с Ним Его Жизнь, разделили с Ним Его путь, сораспялись Ему и воскресли с Ним, чтобы мы обрели заново Богом данную изначальную свободу от власти греха и тления. Каждый человек, желающий стать членом Церкви, входит в нее через принятие Таинства Крещения посредством троекратного погружения, которое уже само по себе есть образ смерти и воскресения. Первые слова Нового Завета, которые слышит крещаемый уже в качестве члена Тела единого во Христе, это слова из Послания апостола Павла к Римлянам, читаемые во время совершения Таинства Миропомазания [22] :

Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни (Рим. 6: 3–4).

Это апостольское напутствие говорит нам о том, что именно сопричастность смерти Христовой есть главное условие нашего восстановления из мертвых и окончательного спасения. При этом нужно понимать, что Воскресение Христово означает для нас избавление не от самой смерти как факта нашей биографии, но от порабощения ею. Христос – это Тот, Кто предлагает принять Жизнь как дар, но ни к чему не принуждает, Тот, Кто ждет от нас взаимной жертвы любви, посылая испытания и подавая силу к преодолению невзгод. Здесь, на земле, мы призваны разделить со Христом распятие и крест, для того чтобы Он вывел нас из ограниченности нашего бытия, соделал нас "новой тварью", заново воссоздал нас для подлинной радости сопребывания с Собой. Жажда этого преображения, согласно первоначальному миропорядку, ярким образом выражена в тропарях по непорочнах, которые поются за панихидой и при совершении обряда погребения православного христианина:

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Древле убо от не сущих создавый мя и образом Твоим Божественным почтый, преступлением же заповеди паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых, на еже по подобию возведи древнею добротою возобразитися [23] .

Создавший меня в древности из небытия и почтивший образом Твоим Божественным, но за нарушение заповеди снова возвративший меня в землю, из которой я был взят, – возвысь меня сообразно Твоему подобию, чтобы мне облечься в первоначальную красоту.

Вне этого желания облечься в первоначальную красоту немыслима и подлинная любовь к ближнему, так как любовь – это то, что не принадлежит земле, она надмирна. Но райская красота, входя в этот мир, преломляется в красоту Креста Господня. Можно сказать, что образ распятого Христа присутствует в сердце каждого человека, даже ни разу не слышавшего о Нем. По образу Христа каждый из нас сотворен – этим и объясняются сама возможность зарождения любви в его сердце, поиск прекрасного, готовность к жертве самоотречения. И человеческая смерть здесь – часть пути в Небесный Иерусалим, пролегающего через Голгофу.

У каждого своя Голгофа, своя в том смысле, что у нас разные жизненные обстоятельства, и, возможно, единственное, что в конечном счете объединяет нас, – это наша смертность. А это означает, что у всех нас существует общий опыт сознательного, а по большей части интуитивного, противостояния смерти, и в этом опыте противостояния становится возможным и подлинное сострадание, и сопереживание друг другу; одной из форм этого сопереживания для нас и является заупокойная молитва. Возможно, самое страшное, что ждет нас на нашем жизненном пути, – это одиночество, предельным выражением которого становится сама смерть, ведь, как нам кажется, умираем мы все в одиночку. Единственное, что всерьез противостоит этой изоляции, – наше духовное соприсутствие сначала с умирающим, а потом, после того как смерть разделяет нас, – уже с усопшим близким человеком, когда возможность этого соприсутствия дана нам лишь в предстательстве и молитве. И поскольку Сам Христос разделяет с нами наше страдание и нашу смерть, то и христианин призван разделить со своим близким его страдание, быть с ним в его смерти. Но смерть для верующего – это путь к воскресению, путь к всецелому преображению человечества и всего мирозданья. Неотъемлемой частью этого мира для каждого из нас являются наши близкие, без которых само творение не несет в себе печати совершенства. И зачастую, как мы уже говорили, бывает так, что смерть ближнего становится отправной точкой подлинного обращения человека, даже если до этого по формальным признакам он был церковным христианином. В таком случае сама духовная сторона жизни впервые открывается ему именно в заупокойной молитве. Здесь вновь обнаруживается эта неразрывная связь между нами. Господь замыслил нас как Церковь, и мы не приходим к Нему поодиночке, наша духовная созависимость друг от друга – часть нашего существа, предвечный замысел Творца о человеке.

Господь ставит нас в такую ситуацию, в которой нам легче всего спастись, то есть осуществить себя как образ и подобие Божие, открыть для себя свое подлинное призвание. С грехопадением человек потерял способность видеть подлинный смысл вещей за канвой событий, сопровождающих нас во время земного пути, Благой Промысел скрыт от глаз, не просвещенных Духом Святым. Доверие к Богу, вне Которого в действительности нет и самой веры, обретается лишь через смирение перед неизбежным, неизбежное христианин принимает с достоинством, а на определенной духовной высоте – с благодарностью. Тот, кому опытно известно, что только во Христе есть преодоление скорби, ощутивший на себе Его Любовь, может в сердце сказать: "Слава Богу за все", какие бы с обыденной точки зрения, казалось бы, абсурдные формы эта Любовь ни принимала. Об этом и говорит нам известный заупокойный тропарь:

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезное всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих: на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего [24] .

Тайна человеческой смерти получает сполна свое разрешение в тайне Великой Субботы, в свете Воскресения Христова. Если внимательно посмотреть на наше заупокойное богослужение, то мы увидим в нем отголоски воскресной службы. Среди них: семнадцатая кафизма, следующие за ней тропари по непорочнах, светлые облачения священнослужителей и т. д. Это вполне закономерно, поскольку христианину невозможно молиться об упокоении, не имея надежды на упразднение смерти. Но отметим и то, что, в свою очередь, воскресное (пасхальное) богослужение избегает специфически заупокойных тем, они здесь излишни. Там, где присутствует Воскресший Христос, уже отчасти осуществляется ожидаемое, снимаются земные противоречия, мы восходим к изначальной цельности и простоте бытия. Воскресное богослужение пронизано пасхальной радостью, оно есть образ Царства, сам символический язык священнодействий, некоторые элементы которого заимствованы из придворного этикета Византийской империи, помогает нам в этой торжественности предвосхитить полноту жизни будущего века, где нет ничего, что касается лишь тебя одного, нет индивидуальной радости, но сама радость жизни становится совместным ликованием со всем мирозданием, где Бог есть все во всем (1 Кор. 15: 28). Существует еще одна черта заупокойного богослужения, о которой нужно сказать отдельно, – это молитвенное обращение к святым мученикам. Яркий пример тому – канон, который читается при совершении чина погребения, или, скажем, вот этот тропарь:

Агнца Божия проповедавше и заклани бывше якоже агнцы, и к жизни нестареемей, святии, и присносущней преставльшеся, Того прилежно мученицы молите, долгов разрешение нам даровати [25] .