С IV в. греческое пение вступает во второй период (IV–VIII вв.). Появляется много новых песнопений: стихиры, тропари, кондаки и пр., а, вместе с тем, появляются особые должности чтецов и певцов, которые поставляются на свое служение особым посвящением. В IV в. появляются и особые хоры, которые называются ликами. Из устроителей хоров особенно известны преп. Ефрем Сирин и св. Иоанн Златоуст. Наиболее блестящее развитие хоровое пение нашло в храме св. Софии в Константинополе при Имп. Юстиниане Великом. Национальные музыкальные греческие лады или гаммы – дорийский, фригийский, лидийский и миксолидийский – применяются к потребностям христианского песнетворчества. Преп. Иоанн Дамаскин начинает собой новый третий период в истории церковного пения. Он ввел так называемое осмогласие – пение на восемь гласов, или напевов, и составил богослужебно-певческую книгу под названием "Октоих", что и значит буквально "осмогласник". Четвертый период, начавшийся подпадением Византии под иго турок, ознаменовался упадком греческого церковного пения: в мелодии вводятся особые звуки, а в самые песнопения дополнительные слова, как напр. "те-ри-рем", "а-на-не", "нэне-ни" и т. п. Сказывается турецкое влияние, пение приобретает некоторые особенности восточноазиатского характера. Отрадной и оригинальной чертой греческого пения в этот период является "исон" – остаток и воспроизведение древнего ипофонного пения: в то время как один поет, другие аккомпанируют ему ровно и тихо звуком на одной ноте с поющим.

Русское церковное пение развивалось, естественно, под влиянием греческого церковного пения. С принятием христианства из Византии был принесен на Русь и тогдашний византийский распев. Постепенно этот напев перерабатывался в духе русских национальных особенностей, в результате чего явилось русское церковное пение, так называемый Знаменный распев. По признанию знатоков и ценителей церковного пения это один из самых оригинальных вкладов русского народа в мировое искусство. Он отличается бесстрастием и подлинно-небесной красотой и умилительностью, располагающими к молитве, отрешенной от всего земного. Вследствие того, что нотные знаки знаменного распева напоминали собою "крюки" это пение иначе называется "крюковым". К сожалению, по преемству от греков и в наше строго-церковное пение начали включаться дополнительные слоги и целые слова, как, например, "хубово", "ненена", "хавуа", твердый знак стал произноситься как открытое "о", а мягкий знак как "е". Получилось вместо "воньми" "вонеми", а вместо "согрешихом" "согрешихомо". Это окончание "хомо" стало столь заметным, что самое пение это получило название "хомового" пения, или "хомонии". Для устранения хомонии царь Алексий Михайлович созвал в Москву 14 "дидаскалов", то есть учителей и знатоков пения. Вопросом об улучшении церковного пения занимался и Русский Церковный Собор в 1666–1667 гг., а также и особое собрание нотных дидаскалов в 1668 г. Они должны были восстановить "истинноречие" и упростить нотные знаки. К сожалению, эти реформы дали доступ в русское церковное пение иностранным влияниям, а со временем стремительного сближения России с Западом в XVIII в. настоящее истинно-православное русское церковное пение постепенно отходит на задний план, забывается и заменяется итальянским партесным пением, по сути чуждым духу православной аскетики. Итальянцы Галуппи, Сарти, Ведель и их русские ученики и последователи Березовский, Дегтярев и др. пишут свои собственные композиции, в которых произвольно искажается православное молитвенное чувство. Это пение вычурное, сентиментальное, совершенно ничего общего не имеющее со стилем настоящего исконно-русского и древнегреческого православного церковного пения. Оно широко распространилось у нас только благодаря общему отходу верхних слоев русского общества от церковности вообще, увлечению всем иностранным и презрением ко всему своему родному, отечественному. Итальянцы, взявшиеся руководить русским церковным пением, стали вводить в хоровое церковное пение не только итальянский стиль, но и подлинные итальянские мелодии. Такое засорение нашего церковного пения повело к совершенному искажению подлинно-молитвенного чувства и вкуса у молящихся и, в свою очередь, повело к еще большему отходу от православной церковности.

Первая попытка заняться оздоровлением нашего церковного пения чрез очищение его от "итальянщины" принадлежала Д. С. Бортнянскому, занимавшему должность Директора Придворной Капеллы (ум. 1825 г.). Но он сам находился под влиянием своих итальянских учителей, а потому вполне отрешиться от итальянщины ему было трудно. Особенно нецерковны "концерты" Бортнянскаго. Такое совершенно нецерковное название приобрели песнопения, которые стали исполняться у нас во время причащения священнослужителей за литургией, вместо уставного "причастна". Самым ярким представителем подлинного возвращения к древним подлинно-церковным напевам стал протоиерей Турчанинов.

Задостойники его – подлинный знаменный распев. Но одновременно шло и другое направление привитие протестантского хорального стиля. Не очень удачной является работа Директора Придворной Капеллы А. Ф. Львова, который по повелению Имп. Николая II взял на себя труд по собиранию, гармонизации для хора и введению в обязательную и единственную практику "подлинных мелодий простого русского церковного пения". Львов, однако, не знал настоящего древнего пения и произвольно узаконял те или другие напевы по своему личному вкусу, составив так называемый "обиход". Этот "Обиход" был потом переиздан Бахметевым. Против искажения наших церковных напевов этим "Обиходом" горячо встал знаменитый Московский митрополит Филарет, благодаря которому Московская епархия и смежные с нею области отстояли свою древне-певческую традицию. "Обиход" лишил русское церковное пение присущей ему красочности, грубо исказив к тому же многие древние напевы. В последнее время много потрудился над восстановлением у нас древних церковных напевов духовный композитор А. Д. Кастальский, а из церковных иерархов в этом отношении больше всего сделал преосвященный Арсений, архиепископ Новгородский, ставший на Московском Соборе 1917 г. одним из трех кандидатов на Всероссийский патриарший престол. В целях возвращения нашего церковного клироса к настоящему церковному пению, каким оно было у нас в течение 700 лет со времени принятия христианства, преосвящ. Арсений дважды созывал в своей епархии съезды учителей церковного пения в 1911 и 1913 гг. На первом из этих съездов он произнес замечательную речь, мысли которой должны быть положены в основу насущнейшей работы по возвращению Русской Церкви к подлинно-церковному пению. Преосвященный выражает свою скорбь по поводу того, что "церковное пение у нас все падает и падает", что "когда с XVII века мы обратили свои взоры на Запад, мы изменились во всем", "мы забыли, что пение дело святое", "мы забыли чудные знаменный, болгарский и греческий распевы", "церковные певцы вообразили себя артистами", что современные церковные регенты, под итальянским влиянием берут для церковных песнопений "вульгарные мелодии", что "они готовы внести в богослужебные песнопения музыку какого-нибудь романса, годного для исполнения на эстраде, готовы из клироса сделать сцену". "И не думаем мы, – горестно восклицает Владыка, – какую ответственность несем мы за эту профанацию богослужения своим пением". "Забота о сохранении и восстановлении древнего церковного пения, – говорит далее преосвященный Арсений, – является одной из главных забот тех, кому дороги интересы Церкви и народа", "церковное пение должно быть строго молитвенным", "клирос не эстрада для актеров", "в церкви должно быть все свято".

Основное свойство, которым должно отличаться настоящее церковное пение это – полная бесстрастность. Руководящим началом для нас в вопросе церковного пения должно служить 75-е правило шестого Вселенского Собора, которое гласит:

"Желаем, чтобы приходящие в церковь для пения не употребляли бесчинных воплей, не вынуждали из себя неестественного крика, и не вводили ничего несообразного и несвойственного церкви. Но с великим вниманием и умилением приносили псалмопения Богу, назирающему сокровенное: ибо Священное Слово поучало сынов израилевых быти благоговейными" (Лев. 15, 31). Между тем, распространившееся у нас в Русской Церкви за последние два столетия итальянское пение, то слащаво-сентиментальное, то бравурное, как раз "несообразно" и "несвойственно" нашей Православной Церкви, ибо оно глубоко противно духу Православия. Оно подменяет здоровое молитвенное чувство эстетическим наслаждением, ошибочно принимаемое за молитвенное переживание. Таким образом, происходит губительный для душ подлог: духовное подменяется "душевным", в чем и заключается тот страшный яд "прелести", от которой так предостерегают наши свв. Отцы наставники духовной жизни. Этот яд тонкой прелести настолько обольстителен, что многие русские люди в настоящее время уже не мыслят нашего богослужения без этого театрального пения и скучают в церкви, когда на клиросе исполняются настоящие, строгие церковные мелодии. Поэтому пастырям Русской Церкви предстоит большая и ответственная задача отрезвить духовно искалеченную часть русского общества от этой губительной прелести, мешающей проявлению настоящего здорового религиозного чувства, возвратить церковному клиросу подлинное православное церковное пение.<…>

Вопрос о церковной живописи, или иконописи.

И иконопись, так же, как и пение, должна способствовать воспитанию верующих в строго-православном духе; и иконопись должна вести не к прелести, а к здоровому религиозному чувству.

Православная иконопись, каковой она была еще от времен Апостольской древности (в катакомбах), не реалистична, но символична. Она не может и не должна изображать ничего, что представляет собою в настоящее время "мир сей, во зле лежащий", грехом изуродованный, носящий на себе печать греха, ко греху влекущий. Иконопись не должна напоминать молящемуся ни о чем земном, а наоборот должна отвлекать его мысли и чувства от всего земного и переносить его в мир горний, мир духовный. Совсем по иному пути пошла церковная живопись западного мира. Там Христос Спаситель нередко изображается в виде дородного мускулистого мужчины, а Божия Матерь в виде чисто по-земному красивой женщины.

Не только Мадоннам Рафаэля не может быть места в православных храмах, но и всем тем изображениям, которые не способны отрывать нас от всего земного, которые хотя и кажутся нам на поверхностный взгляд возвышенными и прекрасными, но все же представляют нам образы лишь земные, на земле встречающиеся, с представлениями о земном связанные. И иконопись, как и пение, должна нас вполне отрывать от земли. Без этого она не будет православной и не сможет нас воспитывать в Православии.

Такой и была древняя византийская иконопись, перешедшая потом вместе с принятием нами христианства к нам на Русь. "Высший идеал искусства", говорит об этой византийской иконописи проф. Покровский, "полагается не в прелести и грациозности формы, но "в достоинстве внутреннего выражения" ("Церковная Археология", с. 48). "Искусство должно выражать христианские идеи", говорит он дальше, "и соответственно их высокому значению, оно должно отличаться возвышенным характером". Русские иконописцы усвоили себе византийскую традицию. Древнейшим русским иконописцем, по преданию, является Киево-Печерский инок Алипий, живший в XI веке. Не позднее XI–XII вв. на Руси явились уже целые иконописные школы, сперва в Киево-Печерской лавре, а потом при архиерейском доме в Новгороде и новгородских монастырях. С течением времени такие школы распространились постепенно по всей России, особенно в Москве и Владимиро-Суздальской области. Главными иконописными школами признаются в истории России три: Новгородская, Московская и Строгановская. В этих школах уже сказывается своя русская самобытность, особенно при изображении русских святых, но общие законы иконописания, унаследованные от Византии, остаются незыблемыми. Во второй половине XIV века наступает период полного расцвета русской иконописи. Берет верх Новгородская школа. Во главе этого иконописного направления становится монах Троице-Сергиевой Лавры преп. Андрей Рублев, работы которого признаются в истории русской иконописи классическими (скончался он в 1430 г.). Самое замечательное из его творений Ветхозаветная Троица (Явление Господа Аврааму в виде трех странников). Школа преп. Андрея Рублева оказала огромное влияние на русское иконописание. Его иконы, как совершенные, выделяет Стоглавый собор, рекомендуя подражать им. В XVII в. западное влияние начинает сказываться и на нашей иконописи. Первым новатором в этом отношении явился жалованный царский иконописец Симон Ушаков. Под влиянием знакомства своего с образцами западной церковной живописи светского характера, он выступил врагом консерватизма в иконописи, требуя внешнего изящества и красоты форм. Постепенно русская иконопись стала подвергаться все большей и большей модернизации, пока не потеряла совсем характера иконописи как особого церковного искусства, и превратилась в религиозную живопись, обыкновенную живопись светского характера лишь на религиозные темы. Таковы у нас в последнее время были работы высокоталантливых художников, но, конечно, не иконописцев, в строгом смысле этого слова, Васнецова и Нестерова.

В последнее время, к счастью, стал наблюдаться большой интерес, как к древнему церковному пению, так и к древней иконописи, и делаются попытки вернуться к ним. Этот интерес все растет и у иностранцев, все больше и больше знакомящихся, благодаря русскому рассеянию, с Православием. Надо твердо помнить, что критерий православности это бесстрастие, ибо Православие словами Самого Христа Спасителя проповедует "Царство Мое не от мира сего" (Иоан. 18, 36). <…>

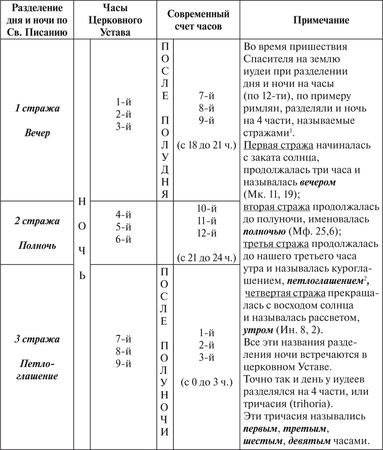

Приложение 9. Отсчет времени по Св. Писанию, Богослужебному Уставу и современный

Сравнительная таблица.

Таблица и примечания к ней взяты из: Никольский К., свящ. Учебный Устав богослужения: В 3 т. М.: Лествица, 1999. Т. 2. С. 25–26.

Приложение 10. Пасхальные слова свт. Григория Богослова

Слово 1. На Пасху и о своем промедлении

Воскресения день – благоприятное начало. Просветимся торжеством и обнимем друг друга. Скажем: братья, и ненавидящим нас (Ис. 66:5), особенно тем, которые из любви что-нибудь сделали или потерпели. Уступим все Воскресению; простим друг друга: и я (упомяну об этом теперь), подвергшийся доброму принуждению, и вы, употребившие доброе принуждение; хотя несколько и сетуете на меня за задержку. Может быть, перед Богом оно лучше и драгоценнее, нежели поспешность других. Хорошо и уклоняться несколько от призвания Божия, как в древности поступил Моисей, а после Иеремия; хорошо и поспешать с готовностью на глас Зовущего, как Аарон и Исаия, только бы то и другое было по благочестию, – одно по причине собственной немощи, а другое по надежде на силу Зовущего. В день таинства помазан я; в день таинства удалился ненадолго, чтобы испытать самого себя; в день таинства и возвращаюсь, избрав этот день добрым попечителем моей боязливости и немощи, дабы Воскресший ныне из мертвых и меня обновил Духом, и, облекши в нового человека, для новой твари, для рождаемых по Богу, сделал добрым образователем и учителем, который со Христом и умирает охотно и воскресает.

Вчера заклан был Агнец, помазаны двери, Египет оплакивал первенцев; мимо нас прошел погубляющий, печать для него страшна и досточтима, и мы ограждены драгоценной кровью: ныне мы чисто убежали из Египта, от жестокого властителя фараона и немилосердных надсмотрщиков, освободились от работы над глиной и кирпичами, и никто не воспрепятствует нам праздновать Господу Богу нашему праздник исшествия, – и праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины (1 Кор. 5:8), не принося с собой египетской закваски безбожной. Вчера я распинался со Христом, ныне прославляются с Ним; вчера умирал с Ним, ныне оживаю; вчера погребался с Ним, ныне воскресаю.

Принесем же дары Пострадавшему за нас и Воскресшему. Может быть, вы думаете, что я говорю о золоте, или о серебре, или о тканях, или о прозрачных и драгоценных камнях. Это – вещество земное, преходящее и на земле остающееся, которого всегда больше имеют злые – рабы дольнего, рабы миродержателя. Нет, принесем самих себя – стяжание самое драгоценное перед Богом и Ему наиболее свойственное, воздадим Образу сотворенное по образу, познаем свое достоинство, почтим Первообраз, уразумеем силу таинства и то, за кого Христос умер. Уподобимся Христу; ибо и Христос уподобился нам: сделаемся богами ради Его; ибо и Он стал человеком для нас. Он восприял худшее, чтобы дать лучшее; обнищал, чтобы нам обогатиться Его нищетой; принял образ раба, чтобы нам получить свободу; снизошел, чтобы нам вознестись; был искушен, чтобы нам победить; претерпел бесславие, чтобы нас прославить; умер, чтобы спасти; вознесся, чтобы привлечь к Себе долу лежащих в греховном падении. Пусть кто все отдаст, все принесет в дар Богу, Который предал Себя за нас в цену искупления: ничего не принесет он равного тому, как если представить Ему самого себя, понимающего силу таинства и сделавшегося всем для Христа, как Он для нас.