...

"Несомненно, его музыка была чем-то большим, чем просто музыкой, потому что эта его устремленность выносила его очень далеко. Он уходил за пределы музыкальных стандартов и музыкальной техники – всех этих музыкально-технических процедур. Его музыка была духовным посланием, в ней ярко отразился поиск высших оснований жизни и духа – чего-то запредельного, чего-то лежащего за пределами человеческой ограниченности" [134] .

Нечто подобное свободному джазу возникает в концептуальной мастерской, когда в ней собираются мастера. Концептуальные решения рождаются здесь беспорядочно, спонтанно, зачастую на уровне интуиции. Одни решения и предложения инициируют другие, а все вместе они постепенно формируют (формуют) концептуальный рисунок смысла, к которому внутренне устремлена команда. Здесь можно обнаружить как встречные пути движения конструирующей мысли: от смыслов к конструктивным понятиям и от готовых конструктов к смыслам в понятиях, снаружи внутрь, так и расходящиеся…

Результат такой работы – плод вдохновения, в котором стерты границы инструментального и художественного мышления. Таков вкратце сценарий типа "концептуальный джаз".

Характерные черты концептуального мышления как технологии

Если попытаться выйти за пределы вопросов о назначении и инструментарии, какими технология концептуального мышления отличается от других, и взглянуть на ее нефункциональные свойства, то скорее всего удастся увидеть ее характер. Это то, ЧТО и КАК проявляется в ней, когда она осуществляет свою собственную природу.

Я уже начал говорить о технологии как о некотором действующем субъекте. Продолжу, воображая, будто бы характер технологии передается ее исполнителю. Полагаю, наиболее привлекательным в ней для философствующих аналитиков будет следующее.

ОТКРОВЕННОСТЬ. Она проявляется в том, что начало любого шага, любого акта концептуального мышления направляется не в сторону объекта исследования, а внутрь себя. Это обращение мыслителей к осознанию своих внутренних установок, побуждающих "смотреть" на свой предмет так или иначе. Это откровенность перед собой.

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ. Эта технология очень избирательна. Она никогда не развернет свои "флаги" в сторону, которую не избрала сама. Среди всех возможных исследовательских намерений, которые могут волновать концептуалиста в приближении к своему предмету, здесь будут выбраны только те, которые необходимы здесь и сейчас. В другом, в следующем акте мышления и создания концепта, в другом контексте состоится другой выбор, но это будет потом. Почти каждый ее шаг окрашен сознаванием того, зачем и почему он совершается.

ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ. Концептуальное мышление часто выходит за пределы самого себя. Это выходы в метапозицию по отношению к наблюдаемому, к мыслимому и к самому себе ради непрерывности сознания происходящего. По причине этого свойства мыслитель постоянно находится одновременно в двух мирах. Один из них – мир предметов мышления, а другой – мир мышления собственного мышления. Действовать так одновременно означает быть в лоне философии, поскольку "…философия начинается там, где всеобщее понимается как всеобъемлющее сущее, или, иначе говоря, там, где сущее постигается всеобщим образом, где выступает мышление мышления" [135] .

ПРОСТОТА. Концептуальное мышление стремится все упростить. Вопреки, возможно, излишне сложному описанию его методов и оснований, оно только тем и занято, что сознательно и с азартом членит все мыслимые предметы на части, да еще и разделяя их на понятия-объекты и отношения. В результате любая сколь угодно сложная предметная область всегда оказывается проще, яснее, понятнее, чем до прикосновения к ней концептуалистов. Стремление к простоте и ясности – наиважнейшая склонность характера технологии концептуального мышления.

КОНЦЕНТРИРОВАННОСТЬ. Все, что перемалывается на "жерновах" концептодеятельности, испытывает очищение от второстепенного, приговоренного, приукрашенного. Суждения и представления здесь уменьшают "толщину" двусмысленностей и превращаются в концептуальные "единицы", концентрированно насыщенные смыслами. Книги, тексты, прошедшие через концептуальную обработку, сокращаются в десятки раз. Это послужило даже толчком к необычному явлению под названием "интеллектуальный каннибализм". Сторонники этого движения считают своими идейными корнями концептуальные методы и быстрыми темпами… "поедают" книги, оставляя от них лишь "скелеты" в виде концептуальных структур. Библиотека этих останков интеллектуального труда растет.

СКРУПУЛЕЗНОСТЬ. Эта черта характера проявляется в редкостном интересе концептуалистов к тщательному "перебиранию" деталей смыслов, схваченных мышлением. Значение для них имеют не только каждое отдельное понятие, его вид, отношения между понятиями, контекст, в котором их следует понимать, но и то, как именно, какими составами вступают в эти отношения объемы понятий. Эти "тонкости" особенно важны там, где исследователь надеется вывести какие-то важные следствия из концептов или за счет их тщательной интерпретации построить важные различения. Эта черта характера роднит концептуалиста с государственным мужем, ведь и "управление великой державой подобно приготовлению блюда из мелкой рыбы. [136]

ПРИЗЕМЛЕННОСТЬ. При всех увлечениях абстракциями и способности мгновенного восхождения от единичного к множественному концептуальное мышление остается земным. Оно, во-первых, питается реальностью для построения своих концептов, во-вторых, постоянно проверяет себя по реальности и, в-третьих, служит ее развитию. Но самое существенное здесь то, что концептуальное мышление очень конкретно. Оно конкретно не в обыденном смысле, не в смысле эмпирическом, когда, указывая, например, на дерево, кто-то говорит: "О, дерево!" Оно конкретно в смысле теоретическом. Концепты, появляющиеся в результате синтеза нескольких других концептов, обладают конкретностью, обусловленной тем, что все их компоненты точно различены и собраны смысла ради. К такого рода конкретности никогда не приблизится человек с обыденным мышлением.

Непрерывное сопоставление мыслеформ с порождающей их действительностью научает осторожности. Однако "вкусивший вышних благ, пренебрегает низшими"… справедливо мастеров, давно практикующих концептуальные методы, обвиняют в космизме, в уходе от реальности без надежды на возвращение.

ЛЕГКОСТЬ. Это то, что возникает при движении мышления по линии абстрагирования – конкретизации. Естественная связь понятий по этой линии осваивается легко и легко восстанавливается при сопоставлении понятий. Прибавление или удаление признаков концептов позволяет мышлению не только далеко отдаляться от первоначально выбранных объектов исследования по линии конкретизации, но и возвращаться. Последнее особенно важно именно сейчас, в условиях экспансии мнений в ущерб знаниям. В обилии мнений легко потеряться.

ТЕРПИМОСТЬ. Вряд ли назовешь терпеливым того, кто пытается всему дать исчерпывающие, точные, "правильные", однозначные определения? В этом стремлении можно усмотреть наивный соблазн торопыг – постигнуть все и сразу. Этой черты характера лишено концептуальное мышление. Оно готово неспешно достраивать свои изделия-концепты по мере необходимости, будучи совершенно уверенным в том, что "нельзя объять необъятное". Каждый концепт обладает только той истиной, которую получает в зависимости от условий своего создания. С новой точки зрения, в новом контексте, в новых соотношениях у любой "вещи" откроется что-то другое, и тогда понадобится новый концепт. Понимание этого приучает к терпеливости.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ. Концептуальное мышление проявляет экономность. Оно экономит обширные области человеческой, да и машинной памяти, упаковывая смыслы в очень компактные кванты. Концептуальные структуры, которыми задаются родовые понятия, удерживают порой гигантские разнообразия понятий-следствий (термов). Это осуществляется малыми средствами – родами структур и аксиомами. Выстроенные с их помощью формальные теории очень экономно, в сжатом виде описывают целые классы явлений. Помимо прочего, это облегчает употребление сложных представлений при построении еще более сложных.

ЩЕДРОСТЬ. Технология концептуального мышления щедра в отношении содержательного богатства, которое возникает в результате концептуализации смыслов. Каждый добротно сконструированный (в виде аксиоматической теории) концепт готов к концептуальному "взрыву". И это обильное порождение и "раздаривание" неочевидных идей как артефактов происходит легко, поскольку поддерживается формальными процедурами.

ЭКСПАНСИВНОСТЬ. Продолжением щедрости становится естественная способность концептуальных методов и мышления к "захвату" и освоению новых предметных областей. Наиболее быстро этот род интеллектуальной экспансии происходит благодаря концептуальным универсалиям – конструктам. Создание и перенос конструктов на новые предметные области открывает возможности к существенному расширению миропонимания. Новое относительно легко объясняется через концептуальное подобие с известным.

Все эти качества концептуального мышления, возведенного в ранг интеллектуальной технологии, способствуют развитию еще одной черты – СМИРЕННОСТИ. Это та смиренность, которая помогает сдерживанию соблазна, используя рассмотренные здесь могучие техники постижения смыслов, понять все на свете и… состарить прежде срока. Хорошо, что это никому теперь не угрожает!

Тренажер концептуального проектировщика

Все упражнения на этом тренажере могут послужить укреплению тех Ваших интеллектуальных мускулов, которые необходимы для работы с решениями концептуального уровня. Понятно, что любое упражнение можно делать с "нажимом", а можно просто так. Будет лучше, если Вы не станете заглядывать в конец упражнений для поиска "правильных ответов" на задания. Для многих заданий я даже не стал их приводить, а ограничился лишь комментариями к возможной логике "правильного" мышления. И все же двигайтесь последовательно.

Упражнение 1. Условия смысла

Истолковать – это означает в концептуальном акте понять смысл постигаемого отрезка реальности и выразить его в понятиях… как-нибудь.

Контекст

Понять, схватить и выразить каким-то образом смысл события или явления, скажем, организационной жизни – это не самое начало концептуального проектирования решений. К этому моменту уже должна была состояться работа – надо было определиться с тем, на что "смотреть", чтобы понять то, что вам нужно. Но если этот первый шаг состоялся, то стоит сделать второй…

Здесь необходимо в размытом представлении, среди фрагментов предположений, догадок, предвосхищений все же как-то сформулировать существо постигаемого предмета. Строго говоря, здесь должен состояться перевод импликации в экспликацию, то есть подразумеваемое должно стать явным… подчиняясь некоторому логическому правилу.

Задание

Ознакомьтесь для начала с ситуацией в одной крупной компании с иностранными собственниками. Она и сейчас действует в широком географическом пространстве России. Это описание ситуации в компании есть некий выбор одного из ее аналитиков. В ответ на вопрос – что представляет собой Ваша компания сейчас? – состоялся рассказ…

"Наша организация представляет собой крупную сетевую компанию с центральным офисом. В офисе работают в основном активные, опытные менеджеры в возрасте до 35 лет, обладающие высокой работоспособностью. Тип деятельности в компании – проектный. Все менеджеры – люди, сформировавшиеся как личности, быстро понимающие, кто есть кто в компании, легко просчитывающие политическую ситуацию. Структура компании сложилась так, что в ней существовало две команды, подчиняющиеся двум сильным руководителям: Вице-президенту по маркетингу и Вице-президенту по продуктам и внедрению инноваций. Оба руководителя подчинялись Президенту. По итогам года компания показала перевыполнение всех показателей и 100 % рост по объемам продаж. Все получили большие бонусы за неожиданно отличные результаты, и особенно оба Вице-президента. После получения бонусов Вице-президент по маркетингу объявил о том, что покидает компанию. Второй Вице-президент дал понять, что оставит компанию 3 месяца спустя. В связи с этим в компании начались организационные изменения.

Было принято решение сначала подчинить всю команду пока еще остающемуся Вице-президенту, а впоследствии и полностью подчинить всех Президенту без промежуточных звеньев. Выбор этого решения во многом был обусловлен личностью Президента, который считал, что способен, не вникая в детали, управлять чем угодно. В результате установилось двоевластие, поскольку Президент часто требовал доклада "через голову" еще оставшегося Вице-президента, не приглашал его на совещания, считая, что сам должен погрузиться в проблемы. Двоевластие приводило к дискомфорту и возникновению скрытого протеста команды, поскольку Вице-президент был очень уважаем, профессионален и крайне корректен во всем, а двоевластие расценивалось его командой как вынужденное "предательство" с их стороны. Президент начал отменять ряд указаний еще действующего Вице-президента, демонстрируя этим свою некомпетентность, поскольку объективно недооценивал сложность многих вопросов, будучи несведущим в них. Вице-президент до своего ухода чувствовал себя "хромой уткой", но лояльность его команды сглаживала этот эффект. Команда стала чувствовать, что с ее мнением не считаются.

В результате ряда вышеперечисленных причин начались конфликты, вырос скепсис среди команды относительно принимаемых руководителем решений, явный саботаж и имитация деятельности. После ухода Вице-президента команды спонтанно самоорганизовались, в них определились новые лидеры, сопротивляющиеся решениям Президента. В регионах почувствовали перемены, продажи стали снижаться".

1. Что, собственно, происходит в организации – каков смысл событий в ней?

2. Охарактеризуйте "траекторию" Вашей мысли – как Вы пришли к такому пониманию смысла?

3. Предположим, Вас пригласили в эту компанию на роль консультанта по развитию ее бизнеса. Как бы Вы определили смысл событий в компании?

4. Предположим другое – Вы мастер по организационному поведению. Каков для Вас смысл событий в компании?

5. Во время описываемых событий в газетах появилась серия публикаций о выходе на рынок новых сильных брендов конкурента компании. Если бы перед Вами стояла задача оценить текущую позицию компании на рынке, то как бы Вы определили смысл событий в ней?

6. А возможен ли другой смысл и почему? От чего это зависит?

7. Как же нужно работать с данностью, извлекая смыслы?

Примерная логика рассуждений

Надеюсь, Вы удержали себя от соблазна и вправду хотя бы что-то сделать в первых двух заданиях? Оба они бессмысленны – Вы сознаете почему?

С позиции консультанта по развитию для определения смысла, скорее всего в описании событий компании чрезвычайно мало материала. Однако кое-что сказать можно. Например, один из моих коллег определил этот смысл так: "Наконец-то это вполне созревшие обстоятельства для сильного хода в развитии бизнеса". Согласитесь, с точки зрения необходимости развивающих перемен события указывают лишь на организационный кризис, а следовательно, на высокую интенсивность тенденций к обновлению – оно теперь может пойти быстро. Все остальное в сюжете не имеет никакого значения. Так часто бывает – выбор того "отрезка" действительности, о котором следует рассказывать, не состоялся еще. Ну, что имеем, то имеем…

Определитесь со смыслами по заданиям 4 и 5 самостоятельно. Здесь не все просто.

Скорее всего в этом упражнении Вы придете к пониманию следующих двух обстоятельств.

1. Смысл любого события может появиться только при осознании некоторых условий, в которых осуществляется наше мышление. В первом задании никакого указания на такие условия не было, отчего и говорить что-либо о смысле нельзя было в строгом понимании этого типа работы сознания. Никакое решение или суждение здесь не может возникать и действовать без каких бы то ни было указателей на то, что, собственно, следует "взять" мышлению в конкретном обращении к действительности. Когда таких указателей нет, то говорить можно о чем угодно, порождать любые смыслы… Но это недопустимая оплошность аналитика концептуального уровня. Салонные разговоры – это другой способ времяпровождения.

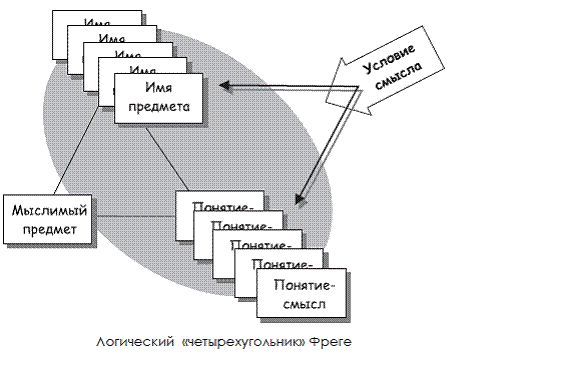

Замечу, мы имеем дело здесь вовсе не с "треугольником" Фреге. а с "четырехугольником". Кстати, для каждого нового смысла должно поменяться и имя наблюдаемой реальности.

2. Второе – на этом этапе концептуального проектирования решений смыслы еще не облечены в точную оболочку концептов. Это будет дальше, а здесь пока достаточно первого отделения существа дела от второстепенных деталей. Здесь вполне годятся простые словесные, но по возможности емкие формулы.

Упражнение 2. Заключение в скобки

КонтекстВы умеете правильно "брать" правильную данность?

Заключать "действительность в скобки", брать в наблюдаемом только то, что нужно, выбирать взглядом и мышлением только необходимое… не это ли становится самым ценным навыком в современном информационно расширяющемся мире?

Известно, что у любой "вещи", у любого явления природы бесконечное множество свойств. Это так, поскольку свойство это лишь то, что проявляется у "вещи" только в отношении с другими "вещами". Поэтому в каждом конкретном акте концептуального мышления, в акте проектирования решений от ситуации нужно "брать" только то, что Вам нужно, безжалостно отбрасывая остальное. Так в поиске "своего" предмета" поступает мастер в любом искусстве.