Один из фундаментальных методов в семействе техник акустического цигуна, метод "Шести иероглифов" (Лю цзы цзюэ), известен с давних времен. Его использовали в качестве эффективного средства лечения и профилактики заболеваний и даосы, и буддисты. Суть заключается в последовательном беззвучном (!) произнесении шести различных слогов (иероглифов), каждый из которых напрямую связан со своим конкретным органом, стихией, цветом, временем года и так далее. В упрощенном виде последовательность выглядит так:

СЮЙ…. дерево, печень, весна, зеленый цвет;

ХЭ…… огонь, сердце, лето, красный цвет;

ХУ……. земля, селезенка, бабье лето, желтый цвет;

СЫ….. металл, легкие, осень, белый цвет;

ЧУЙ…. вода, почки, зима, синий цвет;

СИ……"тройной обогреватель".

Когда появился этот метод, точно неизвестно, однако в письменном памятнике "медицинской школы" цигун "О пестовании природы и продлении жизни", принадлежащем перу Тао Хунцзина и относящемся к эпохе Южной и Северной династий (IV–VI вв.), дважды упоминается метод "шести иероглифов" и описывается его воздействие.

Исходя из этого, можно предположить, что возник он еще раньше. Как бы там ни было, нас интересует другая проблема, а потому всем, кого заинтересовала древняя система, рекомендую обратиться к источникам, в которых она изложена весьма основательно. В первую очередь - это статья Мо Вэньданя в журналах "Цигун и спорт" (№№ 2, 3 за 1993 г.), а также версия Мантэка Цзя, представленная в книге "Трансформация стресса в жизненную энергию", ("София", Киев, 1996), хотя ее автор предлагает несколько иной порядок и "звучание" иероглифов. Со своей стороны могу заметить, что никакой разновидностью цигун категорически недопустимо баловаться из спортивного интереса, хаотично и бессистемно!

Действенность методик проверена тысячекратно как в древности, так и в наши дни, поэтому коль скоро вы решились на себе испытать их эффективность, отнеситесь к занятиям со всей возможной серьезностью. Из сказанного в свете интересующих нас вопросов можно сделать вывод, что как беззвучное, так и громогласное произнесение различных акустических форм способно оказывать прямое физиологическое воздействие на отдельные органы и весь организм в целом. В полном соответствии с древним афоризмом: "Все - яд и все - лекарство", с помощью звуковых колебаний можно как лечить, так и увечить людей.

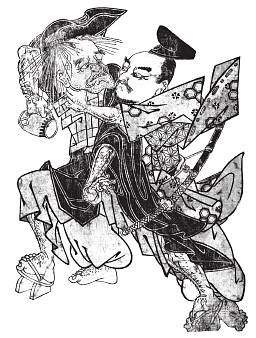

Коллекционерам подобной экзотики будет интересен эпизод, представленный небезызвестным Джоном Гилби (он же Роберт Смит) в книге "Секретные боевые искусства мира", ксерокопия которой попала в мои руки еще в 1979 году, задолго до нынешней информационной волны. Предлагаю здесь самую суть рассказа "Мастер киай-дзюцу", так как весь он слишком пространен и не столь уж интересен:

"- Эта редкая система называется киай-дзюцу. Слышали ли вы о ней?

Я сказал, что слышал, но мне показалось, что она сверхчеловеческая и не подлежит научному пониманию.

- Нет, ответил он, не сверхчеловеческая. Скажите лучше - сверхнормальная. В воинских искусствах очень много такого, что требует длительной практики для того, чтобы понять, что это не небесное, а земное. Киай-дзюцу искусство хотя и редкое, но известно не только в Японии.

Я думаю, есть китайцы, владеющие этим. А троянец Гектор - разве у него не был ужасающий крик? Я слышал, древние ирландские воины с помощью героического крика гнали неприятельские армии назад. Говоря о легендах, вспомним древнегреческий миф о Пане, чьи вопли в лесах пугали людей, отчего и произошло слово "паника".

Киай-дзюцу - не сверхчеловеческое искусство, однако, оно требует врожденного таланта. У некоторых он есть, но они не осознают его в достаточной степени, чтобы развивать. Я знал одного буддийского священника, который зашел однажды в конюшню спросить дорогу. Он произнес несколько слов - и крыша обвалилась. Это случалось с ним так часто, что он разговаривал только шепотом.

Киай-дзюцу заключено в тональности, артикуляции, вибрациях, а самое главное - в духе или воле. Но я обещал демонстрацию, а не лекции.

С этими словами он дал знак ассистенту, который встал и подошел к нему. Хироса резко ударил его по лицу.

Из носа у того хлынула кровь. Она шла примерно пятнадцать секунд, как вдруг я услышал странный звук, будто из-под низа раздался удар грома. Кровь остановилась одновременно с киай.

- Я говорил, что у меня нет претензий к этому искусству. В киай-дзюцу случайностей не бывает, с его помощью можно ранить и убивать на расстоянии. Сейчас уже поздно, но у нас хватит времени для последней демонстрации. Можно ли попросить вас быть моим партнером?

Не слишком охотно я согласился.

- Хорошо, вы находитесь за десять футов от меня.

Мистер Лэнси будет считать до трех. При счете "три" вы должны атаковать меня!

Иен начал считать. При счете "три" я вскочил и рванулся в атаку, но в следующее мгновение вернулся на место, так как понял, что Иен еще не произнес "три". Я ничего не почувствовал и не услышал, но что-то случилось.

Хироса с помощником стояли и разговаривали на низких тонах. Я очень плохо соображал, голова была как в тумане… Я повернулся к Иену. Он по-идиотски засмеялся.

- Кончай смеяться и говори "три" - сказал я.

Он засмеялся еще сильнее, потом остановился: "Так ведь, Джон, я уже сказал!"

- Но он не кричал?

- Он кричал! Боже, как он кричал!"

Не нам судить, правдив ли рассказ (к которому лично я отношусь скептически), но то, что искусство киай-дзюцу практиковалось в самурайской среде и существует в ряде традиционных школ по сей день - реальный факт.

Коль скоро мы то и дело употребляем японские термины для обозначения весьма расплывчатых понятий, необходимо уточнить их содержание, тем более что налицо путаница, царящая в среде любителей и даже профессионалов "восточников". Заранее прошу прощения у тех "японистов" и мастеров будо, чьи глубокие познания в данной области дадут повод не согласиться с интерпретацией некоторых терминов. Во всяком случае я надеюсь, что нахожусь достаточно близко к истине.

Итак:

кокю - дыхание;

ки (ци) - энергия вообще, в том числе жизненная;

киме - концентрация, фокусировка энергии;

хара - живот вообще;

тандэн (даньтянь) - низ живота, средоточие ки;

сэйка-но-иттэн - "одна точка", центр тандэн;

киай - "гармония ки", душевная мощь;

кэнсэй - выкрик, звуковая реализация киай.

Как видите, привычка именовать зычный вопль словом "киай" является ошибкой, поскольку киай - явление более глубокое, энергетическое, а не звуковое. Он может найти слышимое воплощение в том или ином выкрике, но может работать абсолютно беззвучно, как это ловко проделывали те же ниндзя. В упомянутом методе "шести иероглифов" недопустимо как бы то ни было озвучивать "произносимые" слоги - их скорее "думают", то есть прилагают не физическое, а ментальное усилие. Если отсутствует переполненный котел внутренней мощи (киай), то самый ужасный крик прозвучит гласом вопиющего в пустыне и не окажет на злодеев никакого впечатления, разве что насмешит. Таким образом, боевой кэнсэй представляется маленькой верхушкой огромного айсберга, не имея никакого права на автономное существование.

Относительно техники выкриков можно сказать следующее: звук зарождается глубоко внутри хара, пролетает транзитом через грудь и вырывается из горла на простор, слегка задев голосовые связки. При этом он никак (или в очень-очень малой степени) не формируется при помощи языка и губ. Если кто-то "произносит" выкрик ртом, будто какое-нибудь слово, нечего грезить о присутствии киай. Более того - в нужный момент времени кэнсэй должен вылетать почти неосознанно, бесконтрольно, словно бешеный конь из пещеры. Только тогда это будет настоящий, нутряной крик, повергающий неприятеля наземь, как быка на бойне. При этом живот сильно напрягается, но грудная клетка, шея, плечи и горло обязаны быть расслабленными, иначе вы рискуете на какое-то время обратиться в окаменелую статую, дав противнику долгожданный шанс покончить с "певцом" одним надежным ударом.

Характер производимых звуков может быть каким угодно, поскольку он зависит не только от специальных приемов воздействия на органы или стимуляции своих ресурсов, но в значительной степени - от персональной комплекции, темперамента или привычек. Худой и жилистый Брюс Ли предпочитал подвывать и мяукать, а кряжистый Томисабуро Вакаяма - рычать. Каждый из них достигал при этом намеченных целей своим собственным, присущим и близким ему одному путем.

Обобщая личный опыт, могу предложить два различных вида кэнсэй, каждый из которых вполне хорош и соответствует своему назначению.

1. При работе с шестом и короткой палкой используются различные варианты движений, но самыми эффективными из них следует признать короткие мощные тычки и столь же лаконичные круговые удары во всех плоскостях, идущие не замахом, а просто от груди, с резким выпрямлением одной или обеих рук. Это же относится и к технике блокировок. Так вот - все подобные действия великолепно фокусируются при помощи выкрика "Ха". На самом деле сочетание этих двух букв всего лишь максимально близко передает звучание резкого, идущего снизу выдоха, спонтанно озвученного уже на излете. Тот, кто даст себе труд немного попрактиковаться в подобном упражнении, сразу поймет, что большего о нем не скажешь, и сам отыщет массу индивидуальных оттенков и нюансов.

Могу лишь добавить, что таким выкриком можно сопровождать буквально каждое свое движение, но можно и приберечь его для чего-то особенного, последнего и решающего. Вместе с тем хочу категорически предостеречь от употребления данной техники в учебных спаррингах с приятелями, так как она снижает контроль, что рано или поздно приведет к травме, а поскольку палка - не кулак, потрудитесь сами оценить степень опасности.

2. Тренируясь с бокэном, который предполагает наличие (воображаемое) бритвенно острой режущей кромки, придется заменить слишком короткий и резкий выкрик "Ха" на что-то более протяженное, соответствующее своим звучанием иному характеру удара. Одним из вариантов такого выкрика может стать несколько удлиненный звук "И-и-ить", хотя, как и в предыдущем примере, это всего лишь схематичное изображение достаточно сложного по технике кэнсэй.

Его первая, наиболее продолжительная часть "И-и-ии…" следует прямо из тандэна за счет не очень сильного напряжения брюшных мышц - только их, и никаких более. На слух она выглядит несколько хрипловато, почти как рычание, финальная нота которого запирается звуком "Ть!" Он получается оттого, что мы просто прикрываем рот, поджав язык к верхнему нёбу сразу за зубами и до предела напрягаем брюшной пресс. Часть воздуха при этом остается в легких и сжимается буквально в камень. Это и будет последняя фаза, скажем, рубящего удара, несущая всю мыслимую концентрацию, подчеркивая ее и ставя на этом точку.

Возможно, кто-то не согласится с предложенной схемой - это его право. Тренируйтесь и ищите свои варианты, потому что на сем поприще достаточно неведомых или попросту забытых тропинок, по которым хаживали, быть может, великие мастера, и никто не мешает вам пройтись тем же путем.

Есть еще один фактор, который нельзя не учитывать в практике кэнсэй - абсолютно любой озвученный выкрик происходит за счет внутренней энергии, то есть влечет ее потерю. Вероятно, вам доводилось слышать на уроках физики кое-что о законе сохранения энергии. Здесь как раз то самое: мы позволяем нашему киай реализовать себя во внешнем мире посредством акустических колебаний - и часть драгоценной Ки теряется, а ведь ее резервы не бездонны. Кто знает, за счет каких ресурсов организм восполнит потерю? Проделайте несложный опыт - покричите вволю во время учебного спарринга. Несмотря на то, что ваши действия наполнятся силой и обретут скорость и жесткость, после боя вы неизбежно почувствуете опустошенность, будто вместо сильного, тяжелого тела осталась кожа, надутая воздухом. Это и есть "потеря Ки". Хроники рассказывают, как от крика Ричарда Львиное Сердце приседали кони. Вообразите, какой при этом происходил сброс энергии!

С другой стороны, практикуя беззвучный киай, мы запираем энергию внутри, отдавая нужную часть удару или броску, а часть эта при условии правильной техники не столь велика. Проведя бой в подобном режиме, мы ощутим полноту нерастраченной мощи, изрядный резерв которой является залогом здоровья и долголетия. Кроме всего прочего, я заметил, что при беззвучном киай имеет место любопытный феномен "замедления" противника. Он словно зависает на миг в неподвижности, заставляя буквально ждать его следующего движения при абсолютно полном, ясном контроле над ситуацией.

Таким образом, если кому-то по прочтении этой главы показалось, что я ратую за беззвучную работу, то так оно и есть. Пусть ваш противник кричит громко и страшно, словно дикий олень во время гона. Если у вас внутри царит тишина и ни единый вихрь не нарушает зеркальной поверхности озера Ки, остается лишь наблюдать, как он выдавливает себя, будто тюбик, не нанеся вам ни малейшего ущерба. Прямым подтверждением такой точки зрения служит многовековая практика великих реалистов ниндзя и еще более древний опыт мнемонического, или акустического, цигуна.

Впрочем, пусть каждый выбирает самостоятельно, исходя из собственных целей и ресурсов. В конце концов, история учит нас тому, что ничему не учит, и отыскать свой путь возможно лишь одним способом - продираясь через бурелом личных горьких ошибок и промахов.

Глава 7. КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ…

О спаррингах, драках и поединках

Ужасной злобой лица исказились,

Враги забыли о былой приязни,

За верное оружие схватились

И в ход его пустили без боязни.

У Чэн-энь. Путешествие на Запад

Давайте поговорим о том, чем в большинстве случаев приходится заниматься в спортзале, когда настает время работы с живым партнером, - то есть обмена атаками и защитами. Из бокса в восточные единоборства перешло англоязычное название этой забавы: спарринг.

Если кто-то считает, что практика спарринга есть состязание для определения степени собственного величия, то пусть идет ночью на окраину города, в какой-нибудь лихой райончик, раздразнит там подходящую банду и отводит душу в кровавом побоище до полного удовлетворения той или другой стороны, потому что задачи и цели спарринга совершенно иные. Любая парная работа, прежде всего, является инструментом для шлифовки собственной техники и лабораторией, в недрах которой проходят испытания приемы и связки и нарождаются новые композиции, свойственные лично каждому из участников тренировки, ибо этот процесс всегда носит обоюдный характер.

Какой бы ни была ваша схватка - быстрой или медленной, резкой или плавной, заранее обусловленной или свободной - она должна представлять сотрудничество с партнером, а не перетягивание одеяла на себя.

Именно партнеры и напарники, а не соперники или противники - вот определение ваших ролей в этом дуэте.

Чисто внешне такое отношение заметнее всего в айкидо, где любая другая установка немедленно повлечет за собой увечья различной степени тяжести. В "ударных" стилях ситуация всегда размыта и сдвинута, к сожалению, в сторону соревнования, поскольку, в отличие от броска, удары легче дозировать вплоть до полного отсутствия контакта.

С этих же позиций следует подходить к использованию так называемых сбросов (см. главу об образах). Даже без возникновения энергетического выброса, просто по своему характеру "сбросовый" удар расслабленной конечностью или оружием не поддается дозировке и вылетает, как говорится, "на все сто". Разумеется, такая техника не должна использоваться в корректных учебных или спортивных поединках, где в качестве оппонента выступают ваши же приятели и коллеги. Примерно по такой линии и пролегает разлом между боем учебным и реальным, ибо это принципиально разные вещи, никак не связанные друг с другом. Слишком многие склонны расценивать тренировочный спарринг (или даже сражение с несколькими противниками) моделью, смягченным вариантом реальной битвы. Но это абсолютно не так, начиная от арсенала используемых приемов и заканчивая вашим личным отношением к ситуации вообще и к сопернику в частности. Положа руку на сердце и не впадая в кокетство, сознайтесь честно хотя бы самому себе: потенциальная мученическая смерть напавшего темной ночью хулигана не заставит вас зарыдать от ужаса и стыда, а удары ему по глазам и в пах не вызовут внутреннего протеста. Но то же самое, будучи перенесено в нормальную человеческую атмосферу спортивного зала, повергает в бездну отчаяния.

Если задаться целью назвать одно-единственное, самое главное и характерное отличие боя реального от любого иного, то таковым можно считать скоротечность происходящего. Тогда как яростный "поединок" с коллегой может продолжаться и десять, и пятнадцать минут, а бои на чемпионатах растягиваются порой на три-пять раундов, настоящая фатальная стычка умещается в секунды, причем результат очевиден и не требует созыва арбитров на совещание. Речь идет, ясное дело, о непосредственной реализации техники, а не о предварительной психологической борьбе, которая может длиться хоть час и вообще не привести к стычке. Разумеется, если ваш потенциал не превышает среднего бытового уровня и недруг также не ушел в этом вопросе к высотам мастерства, вы будете биться с ним сколь угодно свирепо целый день, как кумушки за чаем. Но наша речь о ситуации, где каждое лишнее движение стоит слишком дорого и пропущенный удар легко оказывается финальным. Когда же накал страстей или безысходность момента вложат в ваши умелые руки какое-либо оружие (как минимум пресловутого ударно-дробящего действия), то драма жизни и смерти вовсе будет решена, едва успев начаться. Либо вы, шагнув через остывающее тело, устремитесь в ночь метаться между раскаянием и самооправданием, либо останетесь лежать, устремив немигающие глаза на колючие звезды, куда только что унеслась ваша смятенная душа.

Но давайте оторвемся от всей этой мрачной и крайне нежелательной стороны в деле увлечения боевыми искусствами и возвратимся в сухой, теплый и светлый спортзал, где милейший друг подходит и предлагает "немного поработать". Тут перед нами распахивается поистине безграничный простор в сладостном процессе шлифовки привычных техник, а также подбора, составления и пробы новых связок и "примочек".