- За кого вы меня принимаете? Если бы даже я был склонен к этому, участь аббата де Виллара служит достаточным предостережением для всех, кто праздно рассуждает о царствах Саламандр и Сильфов. Кто не знает о таинственном конце этого изобретательного человека, заплатившего жизнью за остроумные насмешки (6) своего "Графа де Габалиса"?

- Саламандры и Сильфы! Я вижу, вы впадаете во вульгарное заблуждение (7), буквально переводя аллегорический язык адептов мистицизма.

И пожилой джентльмен удостоил меня одним из самых любопытных и, на мой взгляд, самых ученых рассказов о догматах Розенкрейцеров. По его словам, некоторые из них дожили до сего дня и в величайшей тайне продолжали свои глубокие изыскания в области естественных наук и оккультной философии.

- Но это Братство, - заключил он, - каким бы почтенным и добродетельным оно ни было (я говорю "добродетельным", поскольку нет ни одного монашеского Ордена, где христианская вера была бы более пламенной и где нравственные заповеди исполнялись бы более строго), это Братство служит лишь ответвлением других братств, еще более трансцендентных с точки зрения способностей, которыми они обладают, и еще более славных с точки зрения их происхождения. Вы знакомы с Платониками?

- Однажды, - ответил я, - я заблудился в их лабиринте. Признаюсь, эти джентльмены довольно трудны для понимания.

- Тем не менее, их самые сложные проблемы пока еще не опубликованы; их самые возвышенные произведения существуют лишь в рукописях и представляют собой инициатическое учение не только для Розенкрейцеров, но и для других, еще более величественных Братств, о которых я упоминал. Но еще торжественнее и возвышеннее то знание, которое можно почерпнуть у их предшественников, Пифагорейцев, и в частности, в бессмертных шедеврах Аполлония (8).

- Аполлония, обманщика из Тианы? До нас дошли его сочинения?

- Обманщика? - возмутился мой хозяин. - Аполлоний - обманщик!

- Извините, я не знал, что он был одним из ваших друзей. Если вы ручаетесь в его честности, то я готов поверить в то, что он был весьма уважаемым человеком, который говорил правду, когда хвастал своей способностью находиться в двух местах одновременно…

- Неужели это так трудно? - произнес пожилой Господин. - В таком случае, вы никогда не видели снов (9).

На этом наша беседа закончилась; но после нее между нами завязалось знакомство, которое продлилось вплоть до того момента, когда мой почтенный друг ушел из жизни. Мир его праху! Это был человек своеобразных привычек и эксцентричных взглядов; но большую часть своего времени он уделял мирным и скромным добрым делам. Он с восторгом исполнял обязанности Самаритянина; и подобно тому, как его добродетели смягчались под влиянием весьма любезного человеколюбия, так и его упования были основаны на самой преданной вере. Он никогда не говорил о своем собственном происхождении и истории, и мне никогда не удавалось проникнуть в тот мрак, которым они были окутаны. По-видимому, он прожил долгую жизнь и, в частности, был очевидцем Французской революции (10), о которой рассказывал красноречиво и поучительно. В то же время он не рассматривал злодеяния этой бурной эпохи с той философской снисходительностью, с которой просвещенные мужи (имеющие "голову на плечах") склонны в наши дни относиться к бойням прошлого: он говорил не как студент, который читал и рассуждал, а как человек, который видел и страдал. К тому же этот старик казался совершенно одиноким, и я не знал ни одного его родственника, пока его душеприказчик, состоявший с ним в дальнем родстве и живший за границей, не известил меня об очень щедром наследстве, которое отказал мне мой бедный друг. Оно состояло, во-первых, из суммы, о которой я считаю благоразумным умолчать, предвидя возможность нового налога на движимое и недвижимое имущество; и, во-вторых, из нескольких ценных рукописей, которым данный том обязан своим появлением на свет.

Полагаю, что эта последняя часть завещания объясняется одним визитом, который я нанес Мудрецу, если мне позволено его так называть, за несколько недель до его кончины.

Несмотря на недостаточное знакомство с современной литературой, мой друг, с присущей его доброй натуре любезностью, милостиво позволял мне советоваться с ним по поводу различных литературных замыслов, которые вынашивало безудержное честолюбие молодого и неопытного студента. В то время я спросил у него совета насчет одного плода воображения, призванного изобразить воздействие энтузиазма на различные виды характеров. Со своей привычной терпеливостью он выслушал мой проект, довольно тривиальный и прозаический; затем, задумчиво повернувшись к своим книжным полкам, он разыскал там один старинный том и прочитал мне, сначала на греческом, а затем в английском переводе, несколько отрывков в таком духе:

"Платон выделяет здесь четыре вида Экстаза (11) (под которым я понимаю восторг и вдохновение Богов): во-первых, музыкальный экстаз; во-вторых, телестический, или мистический; в-третьих, пророческий; и, наконец, в-четвертых, экстаз, относящийся к любви…"

Утверждая, что в душе существует способность, превосходящая Интеллект, и доказывая, что наша природа заключает в себе различные энергии - одна из которых позволяет нам раскрывать и схватывать теоремы и знания едва ли не с интуитивной быстротой, а другая способствует созданию произведений высокого искусства, как, например, статуй Фидия, - цитируемый автор далее заявлял, что "Восторг в подлинном смысле слова наступает в тот момент, когда часть души, превосходящая интеллект, возносится к Богам и черпает оттуда свое вдохновение".

Затем автор, продолжая свой комментарий к Платону, отмечает, "что одного из этих экстазов (в особенности относящегося к Любви) может быть достаточно для того, чтобы возвратить душу к ее изначальной божественности и блаженству; но что между всеми этими состояниями существует тесная связь и что душа, при своем нормальном развитии, проходит, во-первых, музыкальный экстаз; во-вторых, телестический, или мистический; в-третьих, пророческий; и, наконец, любовный".

Пока мой смущенный рассудок пытался сосредоточить свое непослушное внимание на этих запутанных и возвышенных рассуждениях, мой советчик закрыл книгу и удовлетворенно сказал мне:

- Это эпиграф к вашей книге и тезис для вашей темы.

- Davus sum, non Ӕdipus ,- воскликнул я, с досадой покачивая головой. - Возможно, всё это в высшей степени красиво, но, да простят меня Небеса, я не понял ни слова. Тайны Розенкрейцеров и оккультных братств - "детский лепет" по сравнению с жаргоном Платоников.

- И все же, пока вы не поймете этого отрывка, вы не постигнете высших теорий Розенкрейцеров и еще более величественных Братств, о которых вы говорите столь легкомысленным тоном.

- Что ж, если дело обстоит подобным образом, то я в отчаянии сдаюсь! Но коль скоро вы так хорошо осведомлены в данном вопросе, почему бы вам самим не написать книгу под этим эпиграфом?

- А если бы я написал книгу на эту тему, могли бы вы подготовить ее к публикации?

- С превеликим удовольствием, - ответил я необдуманно.

- Ловлю вас на слове, - сказал пожилой джентльмен. - Когда меня не станет, вы получите рукописи. Судя по тому, что вы рассказали мне о вкусах, царящих в литературе, я не стану тешить вас надеждой на очень большой успех данного предприятия. И скажу вам заранее, что работа будет весьма трудоемкой.

- Это роман?

- И да, и нет. Это истина для тех, кто способен ее постичь, и полный абсурд - для всех остальных.

Наконец, ко мне прибыли рукописи с короткой запиской от моего покойного друга, в которой он напоминал мне о моем опрометчивом обещании.

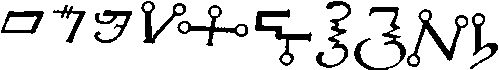

С печальным интересом и одновременно горячим нетерпением я раскрыл пакет и зажег лампу. Вообразите же себе мое разочарование, когда я обнаружил, что весь текст написан непонятным шифром. Представляю читателю его образец:

И так далее, на протяжении девятисот сорока бесконечных страниц огромного формата! Я не мог поверить своим глазам: на самом деле, мне показалось, что моя лампа вспыхнула странным голубым светом, и дурные предчувствия о греховной природе знаков, которые я нечаянно извлек на свет, вкупе со странными намеками и мистическим языком пожилого господина, проникли в мое расстроенное воображение. Разумеется, всё это выглядело ЗЛОВЕЩЕ, если не сказать большего! Я уже собрался поспешно засунуть все эти бумаги в ящик стола, приняв благое решение больше никогда к ним не возвращаться, как вдруг мой взгляд упал на книгу, аккуратно переплетенную в голубой сафьян, которая в первое мгновение ускользнула от моего внимания. Я раскрыл этот том с величайшей осторожностью, не зная о том, что же явится моим очам; и - представьте себе мой восторг! - обнаружил в нем ключ, или словарь, к этой тайнописи (12). Дабы избавить читателя от рассказа о моих трудах, достаточно будет сказать, что, в конце концов, я почувствовал в себе силы расшифровать эти знаки и всерьез приступил к делу. Задача оказалась не из легких, и прошло два года, прежде чем я добился заметных успехов. Тогда, в порядке эксперимента, мне удалось опубликовать несколько разрозненных глав в одном периодическом издании, о которым я имел честь сотрудничать в течение нескольких месяцев. Они вызвали намного больше любопытства, чем я ожидал, и с более легким сердцем я вновь принялся за этот тяжелый труд. Но меня подстерегала новая неприятность: продолжив работу, я обнаружил, что автор сделал две копии своего произведения, причем одна из них была более продуманной и подробной; я же натолкнулся на более раннюю копию; и мне пришлось переделать весь свой труд и заново перевести уже расшифрованные главы. Помимо нескольких периодов, посвященных более неотложным занятиям, я могу сказать, что мое злополучное обещание стоило мне, в общем и целом, нескольких лет упорного труда, прежде чем я смог полностью его выполнить. Трудности усугублялись тем, что стиль оригинала представлял собой своего рода ритмизованную прозу, тате, словно бы автор желал продемонстрировать свой поэтический замысел. Мне не удалось отдать должное этой особенности, и в своей попытке перевода я буду часто нуждаться в читательском снисхождении. Мое инстинктивное уважение к причудам пожилого Господина и двусмысленный характер его Музы должны служить моим единственным оправданием, если порой язык, не достигая всего богатства стиха, заимствуету него цветы, едва ли присущие прозе. Истина обязывает меня признать, что, несмотря на все свои усилия, я не могу поручиться в том, что всегда передавал истинный смысл шифра; более того, пропуски в повествовании или неожиданное появление нового шифра, ключа к которому у меня не было, заставляло меня прибегать к собственноручным вставкам, конечно же, легкоразличимым, которые, я надеюсь, вносят диссонанса в общий замысел. Это признание подводит меня к заявлению, которым я хочу закончить: если в этой книге тебе, читатель, что-нибудь понравится, то это, несомненно, принадлежит мне; если же тебе что-нибудь не понравится, то вини в том пожилого джентльмена!

Эдвард БУЛЬВЕР-ЛИТТОН

Лондон, январь 1842 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

К ПРЕДИСЛОВИЮ К "ЗАНОНИ"

1) …Ярый последователь Аверроэса и Парацельса

Аверроэс, или Ибн-Рушд, арабский врач и философ второй половины XII века, известен прежде всего как переводчик и общий комментатор произведений Аристотеля. Долгое время Европа знала последнего только через его мусульманского толкователя, арабскую версию которого наши добрые схоласты перевели обратно на латынь, за неимением греческого оригинала. Аверроэс сыграл большую роль во всеобщем увлечении Аристотелем; и комментарии этого араба пользовались в средние века, по меньшей мере, таким же авторитетом, как и собственные трактаты афинского философа… Но это не означает, что доктрина Аристотеля совпадала с доктриной Аверроэса, которая соединяла учение Лицея с самыми смелыми спекуляциями александрийских теософов. Поэтому Аверроэс ввел в заблуждение многих мистиков и посвященных, заступавшихся за него, как за своего, в то время как сторонники Аристотеля хотели видеть в нем лишь alter ego Учителя, ученика, равного самому основателю Школы. Аверроэс представляется нам метафизическим "Янусом" средних веков: и его имя, поставленное рядом с именем великого Парацельса, смотрится не более странно, чем если бы оно образовывало пару с именем св. Фомы Аквинского.

Парацельс, см. настоящий том, стр. 63–66.

2) …Необычная секта, известная под названием Розенкрейцеры.

Розенкрейцеры. Когда в конце правления Генриха IV непосвященный мир впервые услышал о глубоко тайном союзе теософов-чудотворцев, Розенкрейцеры существовали уже более столетия. Они получили это название от своей традиционной пантакулярной эмблемы - точно такой же, какая была выгравирована на камне перстня, который носил Валентин Андреэ (или, точнее, Андреас), великий магистр того времени: крест св. Иоанна , суровая нагота которого оживлялась, подобно улыбке , четырьмя розами, распустившимися в его углах.

Много говорилось о том, что Орден вел свое происхождение от самого Валентина Андреаса. Явное заблуждение. Если бы мы сослались, с целью его опровергнуть, на тот пункт постановлений, который предписывал скрывать в течение ста двадцати лет существование мистического братства, то это доказательство можно было бы счесть недостаточным. Большую цену имеют другие аргументы. Задолго до 1613 года, когда появился манифест Розенкрейцеров, и даже до 1604 года, когда мир начал догадываться об их существовании, мы повсюду встречаем недвусмысленные "следы" их общества: ими изобилуют, для тех, кто умеет читать, сочинения адептов того времени.

Вам нужны примеры? Все розенкрейцерские арканы представлены в одном из пантаклей "Amphitheatrum sapientiae aeternae" , где Кунрат изобразил Христа со скрещенными руками в световой розе. Между тем императорское разрешение на книге Кунрата датируется 1598 годом. Но за решающими доказательствами скрытого существования Розенкрейцеров в XVI веке, прежде всего, следует обращаться к Парацельсу, умершему в 1541 году. В его трактате "De Minerabilis" (том II, стр. 341–350 женевского издания) можно прочитать прямое сообщение о чудесном пришествии, которое должно поразить будущее столетие: "Нет ничего тайного (пишет он), что не стало бы явным. Так, после меня появится необычайное существо, которое раскроет множество вещей (De Minerabilis, 1)". Через несколько страниц Парацельс уточняет свою мысль, возвещая о некоем открытии, "которое должно оставаться скрытым вплоть до прихода Илии-Художника (De Minerabilis, 8)".

Elias Artista! Направляющий гений Розенкрейцеров, символическое олицетворение Ордена, посланник Святого Духа! Парацельс Великий предрекает твой приход, о, коллективное Дыхание благородных притязаний, Дух свободы, знания и любви, который должен возродить мир!..

В другом месте Парацельс еще более точен. Раскроем его потрясающее "Предсказание" , сборник пророчеств, единственное издание которого датировано 1536 годом. Что мы видим на рисунке XXVI? Распустившую ся розу в короне и мистическую дигамму (F), эмблему двойного креста, привитую к этой розе. И вот надпись, которая помещена ниже: "Сивилла пророчествовала об эолийской дигамме. Поэтому ты по праву, о двойной крест, был привит к розе: ты - продукт времени, пришедший к ранней зрелости. Всё, что предсказала о тебе Сивилла, неминуемо сбудется в тебе еще до того, как лето произведет на свет свои розы… Воистину, мы живем в печальные времена, когда всё идет кувырком. Этот беспорядок - пожалуй, самый явный символ людского непостоянства. Но Ты в постоянном согласии с самим собой, и все твои дела будут стабильными; ибо ты построил на добром камне: таком же, как гора Сионская, никто и никогда не сможет тебя поколебать; все благоприятные вещи придут к тебе, словно бы по твоему желанию. Так что пораженные люди будут кричать о чуде. Но благоприятное время и эпоха принесут эти вещи вместе с собой; когда пробьет час, необходимо, чтобы они исполнились, и для этого он приходит" . (Дословный перевод.)

Так кто же должен прийти? Он, лучезарный Дух единого учения Розенкрейцеров: Илия-Художник!

Нам не составит никакого труда привести, в случае необходимости, другие, не менее определенные тексты, в противовес довольно широко распространенному мнению о том, что Андреас был изобретателем Розенкрейцеров.