"Всё, что было сказано ранее, относится к подлинным группам, занятым настоящей конкретной работой, которая связана с так называемым "четвёртым путём". Но кроме них есть много подражательных путей, подражательных групп и подражательной работы. Это даже не "чёрная магия".

"На лекциях часто задают вопрос о том, что такое "чёрная магия". Я отвечаю, что нет ни красной, ни зелёной, ни жёлтой магии. Есть механичность, т.е. то. что "случается", и есть "делание", т.е. магия. А "делание" возможно только одного рода; двух родов "делания" не бывает. Но возможна фальсификация, подражание внешнему проявлению "делания", которое не приводит ни к каким объективным результатам, но которое способно обмануть наивных людей и вызвать у них веру, ослепление, энтузиазм, даже фанатизм.

"Вот почему в истинной работе, т.е. в истинном "делании", не допускается создание у людей ослепления. Так называемая "чёрная магия" связана с ослеплением; это игра на человеческих слабостях. "Чёрная магия" вовсе не означает магии зла. Раньше я уже говорил, что никто не действует в интересах зла, ради зла. Каждый человек действует всегда в интересах добра, как он его понимает. Точно так же неверно утверждать, что "чёрная магия" непременно эгоистична, что в "чёрной магии" человек стремится достичь каких-то результатов для себя лично. Это вовсе не так. "Чёрная магия" может быть вполне альтруистичной, стремиться к благу человечества, к спасению его от подлинного или воображаемого зла. Но то, что называют "чёрной магией", имеет одну определённую черту. Эта черта – тенденция использовать людей для каких-то своих, пусть даже наилучших целей без их знания и понимания вызывая у них веру, ослепление или страх.

"Но нужно в этой связи помнить, что "чёрный маг", добрый или злой, всегда является продуктом школы. Он чему-то научился, что-то услышал, что-то знает. Это просто "полуобразованный человек", который или был удалён из школы, или сам её оставил, решив, что уже достаточно знает, что более не должен ничему учиться, что может работать самостоятельно и даже направлять работу других. Всякая "работа" подобного рода приводит лишь к субъективным результатам, иначе говоря, только увеличивает обман и углубляет сон, вместо того чтобы их. уменьшать. Тем не менее, можно чему-то научиться и у "чёрного мага", хотя и непрямым путём. Иногда он может даже случайно сказать правду. Вот почему я говорю, что есть вещи. намного худшие, чем "чёрная магия". Таковы всевозможные "оккультные" и теософические общества и группы. Их учителя не только сами не были в какой-либо школе, но и не встречали никого, кто был в школе. Их работа сводится к простому обезьяньему копированию. Однако подражательная работа подобного рода приносит большое удовлетворение. Один человек чувствует себя "учителем", другой "учеником", и каждый испытывает удовлетворение. Здесь нельзя обрести понимание своего ничтожества; и если даже люди уверяют, что оно у них есть, всё это иллюзия и самообман, если не прямой обман. Наоборот, вместо понимания своего ничтожества, члены таких кружков обретают чувство собственной важности, и их ложная личность растет.

"Сначала очень трудно проверить, верно или неверно ведётся работа, правильны или неправильны получаемые указания. В этом отношении теоретическая часть работы может оказаться полезной, – исходя из этого её аспекта, человеку легче судить о ней. Ему известно, что он знает и чего не знает, чему можно научиться обычными способами и чему нельзя. И если он узнаёт что-то новое, что-то такое, чего нельзя узнать обычным путём из книг и т.п., это до некоторой степени является гарантией того, что и практическая сторона тоже будет правильной. Но, разумеется, и это не даёт полной гарантии, и здесь возможны ошибки. Все оккультные и спиритические общества уверяют, что они обладают новым знанием, и находятся люди, которые этому верят.

"В правильно организованных группах не требуется никакой веры; необходимо только немного доверия, да и то лишь на короткое время, ибо чем скорее человек начнёт проверять то, что он слышит, тем лучше для него.

"Борьба против ложного "я", против главной черты, главного недостатка человека, – важнейшая часть работы, и её следует вести на деле, а не на словах. Учитель даёт каждому ученику определённые задачи, для выполнения которых требуется победа над главным недостатком. Когда ученик выполняет их, он борется с самим собой и работает над собой. Если же он избегает задач, не стремится их выполнять, это значит, что он либо не хочет, либо не может работать.

"Как правило, в начале даются самые нетрудные задания, которые учитель даже и не называет заданиями; он не говорит о них много, а даёт их в виде намёков. Если он видит, что его понимают, что задания выполняются, он постепенно их усложняет.

"Более трудные задания, хотя их трудность лишь субъективна, называются "преградами". Особенность преград заключается в том, что, преодолев серьёзную преграду, человек уже не может возвратиться к обычному сну, к обыденной жизни. И если, преодолев первую преграду, человек испытывает страх перед новыми преградами, которые следуют за ней, он оказывается, так сказать, между двумя преградами и не движется ни вперёд, ни назад. Это – худшая ситуация, которая может случиться с человеком. Поэтому учитель тщательно выбирает задачи и преграды; иными словами, он берёт на себя риск давать определённые задания, требующие победы над внутренними преградами, лишь тем людям, которые уже показали себя достаточно сильными на малых преградах.

"Часто бывает так, что, остановившись перед каким-нибудь препятствием, обычно самым небольшим и простым, люди настраиваются против работы, против учителя и других членов группы и обвиняют их как раз в том, что обнаруживают в самих себе.

"Впоследствии они иногда раскаиваются в этом и порицают себя, потом вновь порицают других, опять раскаиваются и так далее. Но ничто так не раскрывает человека, как его отношение к работе и учителю после того, как он их оставил. Иногда такие испытания устраиваются намеренно. Человека ставят в такое положение, когда ему приходится уйти; и он вполне прав, испытывая ожесточение к учителю и другим членам группы. Тогда за ним наблюдают, чтобы увидеть, как он будет себя вести. Достойный человек ведёт себя с достоинством, даже если считает, что с ним обошлись несправедливо или неправильно. Но многие люди в этих обстоятельствах показывают такую сторону своей природы, какую иначе не показали бы. Иногда подобный образ действий является необходимым средством для выявления истинной природы человека. Пока вы относитесь к нему хорошо, он хорошо относится к вам. А на что он будет похож, если немного погладить его против шерсти?

"Однако главное не в этом. Главное – его собственная оценка идей, которые он получает или получил, его собственное отношение к ним, а также сохранение или утрата этой оценки. Человек в течение долгого времени может вполне искренне думать, что он хочет работать, совершать большие усилия, – но затем бросить всё и даже выступать против работы, находя себе оправдания, придумывая разные измышления, намеренно приписывая неправильный смысл тому, что он слышал и т.д."

- Что же тогда с ними происходит? – спросил кто-то из присутствующих.

- Ничего. А что с ними может произойти? – возразил Гурджиев. – Они сами являются своим наказанием. Разве может быть наказание хуже?

"Невозможно полностью описать ведение работы в группе, – продолжал он. – Нужно самому пройти через это. Всё сказанное до сих пор, – это лишь намёки, истинный смысл которых откроется только тем, кто проделает работу и на собственном опыте узнает, что такое "преграды" и какие трудности они представляют.

"Вообще говоря, самой трудной преградой является победа над ложью. Человек лжёт так много и так постоянно и себе. и другим, что перестаёт это замечать. Тем не менее, ложь необходимо победить. И первое усилие, которое требуется от человека, – это победить ложь учителю. Человек должен решить или не говорить ему ничего, кроме правды, или немедленно отказаться от учения.

"Вам необходимо уяснить себе, что учитель принимает на себя очень трудную задачу – чистку и починку человеческих машин. Конечно, он берётся только за те машины, починить которые в его силах. Если в машине вышло из строя что-то существенное, тогда он откажется её чинить. Но даже те машины. которые по своей природе ещё доступны починке, становятся совершенно безнадёжными, если начинают лгать. Ложь учителю, даже самая незначительная, сокрытие любого рода. например, утайка чего-то, что другой просил держать в секрете. или чего-то, что мы сами сказали другому, – всё это немедленно кладет конец работе человека, особенно если раньше он уже совершал какие-то усилия.

"Здесь существует правило, которое вы должны запомнить: любое усилие, совершаемое человеком, увеличивает предъявляемые к нему требования. Пока человек не совершил каких-либо серьёзных усилий, требования к нему невелики; но его усилия немедленно увеличивают эти требования. И чем больше производимые им усилия, тем значительнее новые требования.

"На этой стадии ученики часто допускают ошибку, которая повторяется постоянно. Они думают, что те усилия, которые они совершили раньше, так сказать, их прошлые заслуги, дают им какие-то права или выгоды, уменьшают требования к ним. как бы извиняют их, если они перестанут работать или сделают что-нибудь ошибочное. Конечно, это глубоко ложное понятие; ибо ничто, сделанное человеком вчера, не извиняет его сегодня. Как раз наоборот: если он ничего не делал вчера, от него ничего не потребуют сегодня; если же вчера он что-то сделал, это означает, что сегодня он должен сделать больше. Это, конечно, не значит, что лучше вообще ничего не делать. Тот, кто ничего не делает, ничего и не получает.

"Как я уже сказал, одно из первых требований к человеку это искренность. Но есть разные виды искренности: есть умная искренность, и есть искренность глупая. Как глупая искренность, так и глупая неискренность одинаково механичны. Но если человек желает научиться умной искренности, он прежде всего должен быть искренним с учителем и с теми людьми, которые дольше его занимались работой. Это и будет "умная искренность". Но здесь необходимо отметить, что искренность не должна превращаться в "невнимательность". Невнимательность к учителю или к тем, кто назначен учителем, как я уже сказал, уничтожает всякую возможность работы. Если же человек пожелает научиться умной неискренности, он должен быть неискренним, когда разговор касается его работы: он должен научиться молчать в общении с людьми, не занятыми работой, которые никогда не оценят и не поймут этой работы. Но искренность в группе – это абсолютное требование, ибо если человек продолжает лгать в группе так же, как он лжёт в своей жизни самому себе и другим, он никогда не научится отличать правду ото лжи.

"Второй преградой нередко оказывается победа над страхом. У человека обычно имеется много ненужных, воображаемых страхов. Ложь и страхи – вот атмосфера, в которой живёт обычный человек. Как и победа над ложью, победа над страхом должна быть индивидуальной. Каждый человек имеет страхи, свойственные только ему. Сначала надо отыскать эти страхи, а затем уничтожить их. Страхи, о которых говорю я, как правило, связаны с ложью, среди которой живёт человек: вы должны понять, что они не имеют ничего общего ни с боязнью пауков, мышей или тёмных комнат, ни с безотчётными нервными страхами.

"Борьба с ложью внутри себя и борьба со страхом это первая положительная работа, которую начинает выполнять человек.

"В общем, необходимо понять, что положительные усилия и даже жертвы в работе не оправдывают и не извиняют возникающих ошибок. Наоборот, то, что можно простить человеку, не делавшему усилий и ничем не жертвовавшему, нельзя простить тому, кто уже принёс большие жертвы.

"Это кажется несправедливым, но постарайтесь понять закон. На каждого человека как бы ведётся отдельный счёт. Его усилия и жертвы записываются на одной странице книги, а ошибки и оплошности – на другой. То, что записано на положительной стороне, никогда не может искупить записанное на отрицательной. Записанное на отрицательной стороне может быть стёрто лишь истиной, т.е. немедленным и полным признанием в содеянном самому себе и другим, прежде всего учителю. Если же человек видит свою ошибку, но продолжает оправдываться, небольшой проступок способен уничтожить целые годы усилий и труда. Поэтому в работе лучше признать свою вину даже тогда, когда вы невиновны. Но это опять-таки деликатный вопрос, и не следует его преувеличивать. Иначе результатом будет всё та же ложь, поощряемая страхом".

* * *

В другой раз, говоря о группах, Гурджиев сказал:

- Не думайте, что начинать следует прямо с образования группы. Группа – это великое дело. Она начинается для какой-то конкретной работы, для определённой цели в этой работе. Я должен доверять вам, а вы – мне и друг другу. Тогда и появится группа. До тех пор, пока нет совместного труда, группа считается подготовительной. Мы должны готовиться к тому, чтобы со временем стать группой. И подготовиться к этому можно, стараясь подражать группе, какой она должна быть; подражание, конечно, должно быть внутренним, а не внешним.

"Что же для этого необходимо? Во-первых, вы должны понять, что в группе все отвечают друг за друга. Ошибка одного считается ошибкой всех. Это закон, и этот закон вполне обоснован, ибо, как вы увидите впоследствии, то, что приобретено одним, приобретается всеми.

"Нужно хорошо помнить это правило взаимной ответственности. Оно имеет и другую сторону. Члены группы ответственны не только за ошибки других, но и за их неудачи. Успех одного – это успех всех, неудача одного – неудача всех. Серьёзная ошибка со стороны одного человека, например, нарушение фундаментального правила, неизбежно ведёт к распаду всей группы.

"Группа должна работать, как машина: части этой машины должны знать друг друга и помогать друг другу. В группе не может быть личных интересов, противоположных интересам других людей или интересам работы, не может быть личных симпатий или антипатий, препятствующих работе. Все члены группы – друзья и братья; но если один из них оставляет группу, особенно если его удалил учитель, он перестаёт быть другом и братом, сразу становится чужим, как бы отрезанным прочь. Это правило очень трудно для исполнения; тем не менее, оно необходимо. Люди могут быть ближайшими приятелями, могут вместе вступить в группу; всё же, если один из них покинет группу, другой больше не имеет права говорить с ним о работе группы. Ушедший не понимает этого, чувствует себя оскорбленным, и они ссорятся. Чтобы избежать такого положения в отношениях с родственниками, например, если в группе работают муж и жена, мать и дочь и т.п., мы считаем их за одно лицо, за одного члена группы. Таким образом, если один из них не способен идти вперёд в работе и оставляет группу, виновным считается и другой, и ему тоже приходится уйти.

"Далее, вам следует помнить, что я сумею помочь вам только в той степени, в какой вы помогаете мне. Кроме того, ваша помощь, особенно вначале, будет оцениваться не по фактическим результатам, которые наверняка будут равны нулю, а по размерам и количеству ваших усилий".

После этого Гурджиев перешёл к индивидуальным задачам и к определению наших "главных недостатков". Затем он поставил перед нами несколько определённых задач, с которых началась работа нашей группы.

* * *

Позднее, в 1917 году, когда мы находились на Кавказе, Гурджиев однажды прибавил к основным принципам формирования групп несколько интересных наблюдений. Думаю, следует их здесь привести.

- Вы принимаете всё это слишком теоретически, – сказал он. – Теперь-то вам следовало бы знать больше. Нет особой выгоды от существования групп, равно как и нет особых заслуг в принадлежности к ним. Выгода или польза групп определяется их результатами.

"Работа любого человека может вестись в трёх направлениях. Он может быть полезен для работы. Он может быть полезен мне. Он может быть полезен самому себе. Конечно, желательна, чтобы работа человека давала результаты во всех трёх направлениях. Если этого не получается, можно примириться и с двумя. Например, если человек полезен мне, он, в силу этого, уже полезен и для работы. Или, если он полезен для работы, он полезен и для меня. Но если человек. Допустим, полезен для работы и для меня, но не может быть полезным самому себе, это уже гораздо хуже, ибо он не сможет долго выносить такое положение. Если человек ничего не получает для себя, если он не меняется и остаётся таким, каким был, факт его случайной, кратковременной полезности не ставится ему в заслугу. Но ещё важнее то, что его полезность длится недолго. Работа растет и меняется. Если же сам человек не растет и не меняется, он не в состоянии идти вровень с работой; работа оставляет его позади, и тогда то обстоятельство, что он был для неё полезен, способно начать приносить вред".

* * *

Возвращаюсь к Петербургу лета 1917 года. Вскоре после того, как была образована наша группа, или "подготовительная группа", Гурджиев стал говорить об усилиях, связанных с задачами, которые он поставил перед нами.

- Вы должны понять, – сказал он, – что обычные усилия в счёт не идут. Учитываются только сверхусилия. Так бывает везде и во всём. Те, кто не желает совершать чрезмерные усилия, поступят лучше, если оставят группу и позаботятся о своём здоровье.

- А эти чрезмерные усилия могут оказаться опасными? спросил один человек из аудитории, особенно заботившийся о своём здоровье.

- Конечно, – отвечал Гурджиев, – хотя лучше умереть, стараясь пробудиться, чем жить погруженным в сон. Это одно. И другое: не так-то легко умереть от усилий. У нас гораздо больше силы, чем мы думаем. Мы, однако, никогда не используем её вполне. Вы должны понять одну особенность устройства человеческой машины.

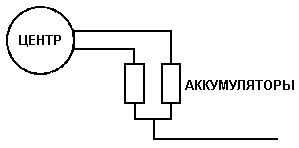

"Очень важную роль в ней играет особый аккумулятор. Около каждого центра имеются два небольших аккумулятора, наполненных особой субстанцией, необходимой для работы данного центра.

"В добавление к этому в организме есть ещё большой аккумулятор, который питает малые. Малые аккумуляторы соединены друг с другом, и каждый из них связан с центром, около которого расположен, а также с большим аккумулятором".