В книге Йенса Юргенса "Библейский Моисей", изданной в 1928 г., доказано, что египетские жрецы умели производить порох и активно использовали его в фейерверках и подобиях "бенгальских огней" еще шесть тысяч лет назад. Английский профессор археологии Флиндерс Петри в книге "Исследования Синайского полуострова" (1906) указывает, что Моисей обладал властью не только над храмами Египта, но и над шахтами Синайского полуострова, принадлежавшего фараонам, в том числе и над действующей с 5000 г. до н. э. шахтой "Гнефру", в которой добывали серу. Из секретных манускриптов жрецов Моисей почерпнул знания о процессе изготовления пороха, химический состав которого (сера, селитра и каменный уголь) с технической точки зрения оказался достаточно прост. Поэтому, как только подданные осмеливались проявлять первые признаки неповиновения или попросту ослабляли внимание (а Моисей проповедовал неустанно, "с утра и до вечера" (Исх. 18:13)), он тут же "вызывал" всепожирающее пламя, водворявшее все на свои места (Исх. 19:11, 24:17, 33:9. Второзаконие 4:11, 4:24, 4:33, 4:36, 5:4, 5:5, 5:23, 9:3, 32:22).

В качестве "полномочного представителя" Бога огня Моисей обладал возможностью властвовать в полном соответствии с собственными желаниями и стремлениями. А если люди вдруг пытались уклониться от тех жертв, которых он требовал, порядок и повиновение можно было восстановить простой демонстраций мощи. Происшествие на горе Синай (Исх. 19), смерть двухсот пятидесяти человек в пожаре, последовавшем за восстанием под предводительством Корея (Чисел 16:1–35), а также гибель от огня нескольких тысяч непокорных, осмелившихся ослушаться Моисея (Чисел 16:36–50), - все это хорошо известные примеры подобных проявлений силы. Когда сыновья Аарона занялись в скинии запрещенными экспериментами со "странным огнем", их раны оказались смертельными (Левит 10:1–7). Даже сам Моисей настолько серьезно пострадал от ожогов, очевидно, в результате взрыва, что лицо его осталось обезображенным, и поэтому ему пришлось носить специальную повязку (Исх. 34:29–35).

Моисей продолжал пользоваться славой великого законодателя, однако Десять заповедей на самом деле представляли собой не что иное, как своеобразный "экстракт" законов, действовавших на Ближнем Востоке и в Индии задолго до рождения их автора, а в Вавилоне имевших силу семью веками раньше. Знаменитый кодекс вавилонского царя Хаммурапи (1728–1686 гг. до н. э.) включал в себя все Десять заповедей, а в основе их лежала индийская Ригведа, к тому времени существовавшая уже на протяжении тысячелетий. Идея о существовании вездесущего, невидимого, единого Бога, отца вселенной, исполненного любви и доброты, наделенного милосердием, человечностью и всепрощением, присутствовала и в Ведах, и в германском эпосе "Эдда" задолго до рождения Моисея. Даже бог Зороастр (Заратустра) провозглашался единственным в своем роде и всесильным. В обнаруженном в Приссе папирусе, написанном за тысячу лет до рождения Моисея, Бог так говорит о себе самом: "Я - невидимый создатель Небес и всего сущего. Я - великий Бог, сам себя сотворивший и не имеющий равных. Я - день вчерашний и день завтрашний; закон и сущность всего и вся". В Египте принцип божественного единства считался "невыразимым" задолго до того, как Моисей произнес слова о "безымянном". Выражение "Нук пу нук" означает "я - тот, кто я есть" (сравните эти слова с изречением в Исходе 3:14: "Я есмь Сущий").

В настоящее время уже не приходится сомневаться в существовании Моисея как реальной исторической личности. И тем не менее, рассказы о его героических деяниях основаны, главным образом, на значительно более древних легендах, в частности, на мифе о боге Бахусе, изначально появившемся в арабской традиции. Как и Моисей, Бахус был спасен из реки, угрожавшей ему гибелью, сумел перейти Красное море, не замочив ног, написал на каменных плитах свод законов, возглавлял армии, которыми командовал с помощью огненных столбов, и обладал способностью излучать свет собственным лбом .

В Ригведе можно прочитать рассказ о Раме, который еще пять тысяч лет назад привел свой народ в сердце Азии, а затем в Индию. Рама тоже был великим законотворцем и исполненным мощи героем. В пустыне он вызывал к жизни родники (ср. Исх. 17), кормил людей манной небесной (ср. Исх. 16) и сумел остановить эпидемию при помощи священного напитка "сома", индийского "эликсира жизни". В конце концов он достиг "Земли Обетованной" (Индии и Цейлона) и поднял против царя огненную бурю. Герой индийского эпоса сумел попасть на остров Цейлон по полоске суши, обнажившейся во время отлива; это место до сих пор называют "мостом Рамы". Подобно Моисею, Рама освещал людям путь лучами, исходящими из собственной головы (пламя просветления; см. иллюстрацию).

Зороастр (Заратустра), как и Моисей, имел в своем распоряжении священный огонь и умел с его помощью совершать самые разнообразные чудеса. Греческие авторы Икзодус, Аристотель и Гермундорий пишут, что Зороастр жил за пять тысячелетий до Моисея. В его жилах, как и в жилах Моисея, текла королевская кровь, но он был отнят у матери и брошен на произвол судьбы. Достигнув тринадцатилетнего возраста, начал проповедовать новую религию. Ему явился Бог, окутанный светом и в сопровождении громовых раскатов. Восседая на своем троне на вершине святой горы Алборджи, в центре огненного круга, Бог провозгласил священный закон. Подобно Моисею, Зороастр скитался в поисках "Земли Обетованной" вместе с поверившими в него людьми, пришел на берег моря и с помощью своего Бога раздвинул водную гладь - настолько, что избранники Божьи смогли преодолеть ее, не замочив ног.

Известные нам еврейские предания начинаются с исхода племен Израилевых из Египта под предводительством Моисея в поисках иной земли, где они могли бы поселиться единым новым и независимым народом. Место под названием Гесем, где в конце концов остановились евреи, еще не установлено окончательно, но, скорее всего, расположено в восточной части дельты Нила. Библия упоминает о смене фараонов, происходившей именно в это время, что совпадает с историческими свидетельствами об изгнании из Египта гиксосов, произошедшим в начале правления восемнадцатой династии. Прямой путь на северо-восток мог бы вести от моря Ям-Суф (предположительно Горькие озера) до Палестины. Однако дорогу преграждали филистимляне. Остается загадкой, почему Моисей не направился в Ваал-Цефон, самое надежное убежище израильтян. Он предпочел уйти на юг. Через три месяца скитаний люди пришли к горе Синай. Вполне вероятно, что впечатляющее явление Бога огня, Яхве, произошло именно на той горе, которая в наши дни носит название Джебел-Муша, т. е. Гора Моисея. В соответствии с библейской традицией, евреи оставались на горе Синай в течение восьми месяцев, после чего направились дальше, в Землю Обетованную. Попытка, однако, завершилась неудачей, и народу Израиля пришлось на сорок лет остановиться в оазисе Кадеш (однако, нужно учитывать, что число 40 является символическим и вполне может обозначать просто очень долгий временной отрезок).

В это время Моисей осознал, что жить ему осталось недолго и он не сможет привести свой народ к цели (см. Второзаконие 31:1). Именно поэтому он провозгласил те законы, которые должны были считаться в Земле Обетованной священными, отдал распоряжения, которые следовало исполнять после пересечения реки Иордан, предусмотрел и иные возможные повороты событий и произнес прощальную речь. После этого в сопровождении нескольких приближенных он удалился в райскую страну, "где течет молоко и мед", и там умер (Второзаконие 34:1–7). Место его захоронения осталось неизвестным, поскольку "… и по сей день никто не знает, где его гробница".

Невозможность разыскать могилу Моисея представляется тем более удивительной, если учесть, что существует очень подробное описание местности: "И Моисей поднялся из долины Моав на гору Нево, на вершину Писгах… напротив Бетпура…"

Столь же невероятным кажется и то, что израильтяне не обустроили должным образом место захоронения своего великого спасителя и вождя, ведь возможность отыскать это место существовала. Следы могилы действительно есть, однако ведут они вовсе не в Палестину, а на север Индии.

Могила Моисея в Кашмире

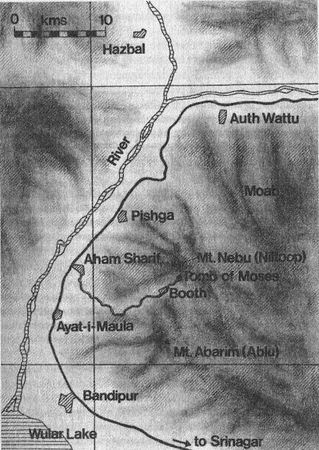

В Библии можно найти четыре ориентира, указывающих на место захоронения Моисея (см. Второзаконие 34). Эти ориентиры - Моавитская долина, гора Нево, входящая в состав горного массива Аврин, вершина горы Фасги (Писгах), Бетпур и Хасбаль. Подчеркивается, что Земля Обетованная предназначалась не всем евреям, а лишь детям Израилевым (Чисел 27:12); находилась же она, скорее всего, за рекой Иордан. Если возможно разыскать те места, о которых говорится в священных текстах Ветхого Завета, значит, вполне реально определить и географическое положение "Земли Обетованной".

Название Бетпур буквально означает "место, которое открывается"; например, долина, переходящая в равнину. Протекающая на севере Кашмира река Джелам по-персидски называется Бехат, а маленький городок Бетпур, расположившийся в том месте, где долина реки открывается навстречу широкой равнине, когда-то носил название Бехат-пур. Там же находится озеро Вулар. Беф-Фегор превратился в Бехат-пур, а затем и в Бетпур, и стоит он в области Техсил Сопор, в 80 км к северу от столицы Кашмира, города Шринагар. А примерно в 18 км на северо-восток ютится небольшая деревушка под названием Хасба или Хасбаль. В Библии она называется Сигон (Второзаконие 4:46) и упоминается в связи с Бетпуром и горой Фасги (Писгах). В скалах Писгаха, к северу от Бетпура и всего в полутора километрах на северо-восток от деревни Ахам-Шариф, бьет родник, знаменитый целительной силой своей воды. В Библии эти прекрасные плодородные места называются долиной Моав. Они располагают прекрасными пастбищами и лежат всего в пяти километрах на северо-восток от горы Нево. Гора Нево - одинокая вершина, входящая в горный хребет Аврин; она упоминается всякий раз, когда заходит речь о Беф-Фегоре . Все эти пять географических названий обозначают места, расположенные в непосредственной близости одно от другого. С горы Нево, известной также под названиями Бааль Неву и Нилтуп, открывается замечательная панорама Бетпура и живописных возвышенностей Кашмира. "И сказал ему Господь: вот земля, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню. И погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня" (Второзаконие 34:4–6).

До деревни Ахам-Шариф совсем нетрудно добраться на машине, поскольку она расположена всего в двенадцати километрах от Бетпура. А от нее уже можно дойти пешком до деревушки под названием Бутх, прилепившейся к горе Нево. Правда, придется примерно с час карабкаться по склону, продвигаясь на запад по едва заметной тропинке. И форма горы, и покрывающая ее пышная растительность очень похожи на европейские. Пройдя через несколько полей, путешественник оказывается у самого подножия горы Нево (местные жители зовут ее Бааль Неву), в селении Бутх. Вали Риши - наделенный всеми должными полномочиями официальный хранитель могилы - отведет вас на гору, к разросшемуся над деревней своеобразному неогороженному саду, в котором возведен небольшой мавзолей. В скромной усыпальнице покоится прах исламской святой отшельницы по имени Санг Биби и двух ее последовательниц. А в стороне, в тени еще одного маленького деревянного строения, приглядевшись, можно рассмотреть камень, имеющий форму колонны: он возвышается над землей примерно на метр и почти полностью зарос травой. Это и есть могила Моисея.

Вали Риши объясняет, что члены его рода уже на протяжении 2700 лет следят за могилой, а движет ими глубокое почтение и благоговение. Окружающий пейзаж поистине поразителен: ведь могила находится рядом с долиной Моав, поблизости от вершины горы Фасги (Писгах), на горе Нево, напротив Бетпура; отсюда открывается изумительный вид на вечнозеленую, свежую цветущую долину, по которой "течет молоко и мед" - истинный земной рай. И на этой земле, и в других частях Кашмира можно найти немало мест, носящих библейские названия, причем несколько названий совпадают: это "Мукам-и-Муса", то есть "Место Моисея". К северу от горы Фасги (Писгах) расположено селение с таким же названием (Второзаконие 4: 44–49). Сегодня она называется Хасбаль. А к югу от Шринагара, в Биджбихаре, одно место на берегу реки до сих пор носит название "купальни Моисея". Здесь можно увидеть магический камень, называемый Ка-Ка-Баль или Санг-и-Муса ("Камень Моисея"), который весит около 70 кг и, как гласит легенда, если одиннадцать человек встанут вокруг него и, дотронувшись каждый одним пальцем, одновременно произнесут магическое заклинание "как-ка, ка-ка", камень сам собой поднимется в воздух примерно на метр. И число одиннадцать, и сам камень символизируют племена Израилевы.

Еще одно названное в честь Моисея место находится недалеко от Аутх Ватту (восемь дорог), вблизи Хандвара Техсил. Скалы возле слияния рек Джелам и Синдх (не Инд), к северу от Шринагара и недалеко от Шадипура, называются Кохна-и-Муса, то есть "краеугольный камень Моисея". Люди верят, что именно на этих камнях когда-то отдыхал Моисей. Аят-и-Маула (или Аитмул, что означает "знак Бога"), в трех километрах к северу от Бандипура, - это еще одно место, где, по преданиям, останавливался пророк.

Местность, где находится могила Моисея: гора Нево, склоны горы Писгах, горы Аврим (Авлу или Авул), Бандипур (Бет-пеор), Хасбаль (Хешбон), Аутх Ватту, Аят-и-Маула, Моав и Ахам-Шариф.

От завоевания к изгнанию

После смерти Моисея двенадцать племен Израилевых постепенно укрепили свое положение в Ханаане, а в XIII в. до н. э. под предводительством Иисуса Навина достигли полной гегемонии, после чего землю здесь начали раздавать небольшими частями. Процесс раздела земельных угодий продолжался около 150 лет. В песне Деворы (Судей 5:8) население Ханаана исчисляется сорока тысячами израильтян, которыми, руководствуясь законами Моисея, управляют диктаторы-судьи, обладающие всей полнотой власти. Однако власть судей продолжается не настолько долго, чтобы превратить кочевые племена в единый народ. Израильтянам был необходим царь, способный крепко держать в руках бразды правления. И в конце XI в. до н. э. последний из судей, Самуил, венчал на царство Саула. Однако единым государством Израиль стал лишь в середине X в. до н. э., когда власть сосредоточилась в руках царя Давида. Столицей стал город Иерусалим. В царствование сына Давида, Соломона, был воздвигнут знаменитый храм.

Мудрость царя Соломона принесла ему всемирную славу. Однако приписываемые его авторству библейские тексты в действительности были написаны в более позднее время. К сожалению, неизвестно, каким именно наставникам Соломон был обязан собственной ученостью.

Елена Петровна Блаватская в книге "Иисус без покровов" так писала о Соломоне: "Соломон, прославляемый потомками (см. Иосиф Флавий, "Еврейские древности", т. 2, гл. 2 и 5) за удивительный магический дар, получил свои знания в Индии, от Хирама, царя Тира, а также, возможно, и от Шебы. Его кольцо, упоминаемое в древних народных преданиях под названием "печать Соломона" и знаменитое способностью управлять множеством духов и демонов, так-же имеет индийское происхождение" . Затем Блаватская цитирует главу из "Естественной истории" Травенкура , приведенную в книге доктора Матера "Земля милосердия". Рассказывая о происхождении названия "павлин", автор проливает новый свет на Святое Писание. Царь Соломон отправил в Офир и Фарсис флот, который вернулся через несколько лет, нагруженный золотом, серебром, обезьянами, слоновой костью и павлинами: "В три года раз приходил Фарсисский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов" (3-я Царств 10:22).

В Библии, написанной на иврите, павлин назывался "туки". Поскольку евреи просто не могли иметь в своем языке название для этой прекрасной птицы раньше, чем Соломон привез ее в Иудею, слово "туки", без сомнения, оказалось всего лишь измененным названием, бытующим в тамильском языке, на котором говорят на юге Индии, - "токи". Обезьяна на иврите называется "копх", а по-индийски - "капхи". Юг Индии располагал богатыми запасами ценной слоновой кости, а реки западного побережья изобиловали золотом (еще и сегодня в штате Карнатака производится 90 % всех золотых изделий Индии). Для кораблей Соломона плавания на восток были делом вполне обычным. Больше того, можно смело утверждать, что помимо "золота, серебра, обезьян, слоновой кости и павлинов" царь Соломон и его друг Хирам получили в качестве экзотических сувениров магию и мудрость .

В Первой Книге Царств говорится о том, что царь Соломон подарил Хираму, царю Тира, двадцать городов, среди которых был и Кабул, в те времена входивший в состав великой Индийской империи. На горе, возвышающейся над Шринагаром, стоит небольшой храм, известный под названием Тахт-и-Сулейман, то есть Трон Соломона. Надпись на нем гласит, что "новый храм" был построен в 78 г. царем Гопадаттой (его также называют Гопанандой) на развалинах древнего, полуразрушенного здания. По преданию. Соломон посетил страну (Кашмир) и сумел расколоть гору, препятствующую стоку воды, после чего и образовалось озеро Даль. Тогда же он возвел небольшой храм (Тахт-и-Сулейман), который до сих пор известен под названием "Трон Соломона" (см. иллюстрацию).