Новая книга архимандрита Саввы (Мажуко) – прекрасный пример того, что православное христианство не только терпит, но и само порождает добрую улыбку, глубокую философию, изысканную поэзию слов и поступков. Отец Савва пишет о радости и свободе идти вслед за Христом, о счастье быть Божиим творением, о красоте монашества, о затхлости греха, об утренней свежести Евангелия!

Содержание:

От издательства 1

Часть 1 - Непридуманные рассказы 1

Часть 2 - Отец Сергий Булгаков 27

Примечания 41

Архимандрит Савва (Мажуко)

Апельсиновые святые

Записки православного оптимиста

© Мажуко Д. И., текст, 2016

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний "РИПОЛ классик", 2016

От издательства

Архимандрит Саввы (Мажуко), насельник Свято-Никольского монастыря в городе Гомеле, – замечательный белорусский писатель. Он одинаково свободно говорит о религии, политике и культуре, о нашей жизни, не навязывая, но аргументируя свое мнение. Он не дает готовых ответов, но приглашает к размышлению, напоминает читателю о главном: Спаситель любит нас, любит всех людей и лично – тебя! Творчество отца Саввы ведет читателя к осознанию важнейшего в миропонимании: Бог – есть жизнь, жизнь – величайший дар Бога нам, жизнь – всегда прекрасна.

Глубокая, ясная, очень оптимистичная и сердечная проза архимандрита Саввы – редкость для современной православной литературы. "Будучи опытным оратором, он знает, когда рассказать житейскую историю, а когда – процитировать Священное Писание и сказать важные слова. У начитанного и мудрого (с чувством юмора и меры) отца Саввы хочется учиться правильно относиться к жизни" ("Литературная Россия").

Часть 1

Непридуманные рассказы

"Книгу читай поутру с четверть часа до работы, а потом целый день думай, что читал".

Преподобный Амвросий Оптинский

Плач по умершему

Старые люди не боялись боли. Они ее не искали, но уж если надо было что-то испытать, вынести, пережить, шли спокойно, с достоинством. Не прятались. И перед смертью не робели. Говорили о ней без страха.

– Вы меня глубоко не закапывайте. Как Господь позовет, чтоб я с могилы встала, отряхнулась и на Суд пошла.

Так одна старушка говорила. Из глухой белорусской деревни. А моя бабушка повторяла гомельское присловье:

– Помирать – день терять.

А чего смерти бояться? Все умрем. Столько хороших людей уже умерло, что и нам не грех в могилу лечь.

Комфорт и безопасность изменили нас. Порог боли и чувствительности современного человека сильно отличает нас от наших даже ближайших предков, и в этом нет ничего плохого, я и сам каждое утро восхищаюсь чудом горячей воды и благодарю Бога за свет и тепло. Но мы другие. Защитив себя и обезопасив жизни свои, кое в чем мы сделались более уязвимыми, а порой и беззащитными. Факт смертности – нашей и наших близких – мы теперь переносим куда тяжелее и болезненней, нежели наши прадеды.

В старину человека с детства приучали к мысли, что ему придется похоронить родителей. И молодые люди знали, что доведется не просто переживать утрату родителей, но именно – похоронить и сделать это красиво и правильно. А еще было чудесное слово "досмотреть", и достоинство детей оценивалось по тому, как они утешают своих умирающих близких, как успокаивают их угасающую старость. Подумайте: с детства к этому готовили. Не боялись детей испугать или шокировать. Как готовили? Говорили о смерти спокойно, как о чем-то естественном, не смягчая ее трагичности, не врали себе и детям, не прятались от нее. Старики собирали себе на смерть, готовили рубахи и платки – в чем в гроб положат, не боялись часто причащаться, не пугались писать завещаний и – плакали, конечно же, плакали – как же без этого? Кому же охота помирать? Столько дел! Столько работы! Но плач этот был правильным , он разрешался в особый ритуал, обряд – горе избывалось, обряжаясь в погребальные обычаи и традиции.

Приготовление Иисуса к погребению. 1894. Худ. Николай Кошелев

И не только к смерти родителей готовили от юности. Муж и жена – скорее всего кто-то пойдет к Богу раньше, и уже во время венчания люди учились разлуке. Не ведая того, наши предки приучали своих детей к одному из самых изящных духовных упражнений. Покойный Сенека, наставник умирания, советовал своим ученикам: "Нам надо постоянно думать о том, что смертны и мы и любимые нами" ( Письма, 63,15). Думать – постоянно. Пребывать в памяти смертной. Не давать суете и малодушию спрятать от нас трагичности мира. Но Сенека говорит не просто о памяти смертной вообще, об отстраненном созерцании космического закона. Это созерцание конкретно. Философ призывал к перемене самого фокуса "смертельного созерцания". Верующих часто, иногда – справедливо, укоряют в эгоизме. В созерцании своей финальности действительно есть нечто эгоцентричное. Но в том, что умру я – нет еще большой трагедии. Порой смерти ждешь, как избавления, отрады. Но – умрут любимые мною люди. Вот это по-настоящему ужасно. Мир полон боли, несчастий, болезней, но быть живым – это так хорошо. Когда Софокл устами одного из своих персонажей говорит "высший дар – нерожденным быть" ( Эдип в Колоне, 1225), слушателя и читателя пронизывает космический холод, мурашки бегут по коже, одолевает и парализует благородная метафизическая тоска – до чего эпично, глубоко, красиво! И лишь истрезвившись от этой античной стужи, начинаешь понимать ложь этих слов. Да, ко мне, непомерно эстетствующему эгоисту, эта фраза подойдет, но разве я бы хотел, чтобы никогда на свет не появился мой ясноглазый племянник или веселые братики, моя мама, мои добрые и терпеливые друзья, разве было бы хорошо, если бы они никогда не родились? Да, мир полон боли, горя, потерь, но эти люди – украшение человечества, вместе с ними даже в этот больной мир вошли и смысл и радость, и сквозь горе мы все же радуемся, что кто-то славный побыл на этом свете пусть даже совсем чуть-чуть. Но как же больно от мысли, что однажды им всем придется умереть.

"Человек начинается с плача по умершему". Так говорил покойный Мераб Мамардашвили. Не с плача по себе умершему или умирающему начинается человек, а с принятия и избытия смерти своих любимых. Этому плачу в хороших семьях приобщали с детства – чтобы человек в ребенке проснулся как можно раньше, чтобы через мужественное принятие смертности своей и своих любимых с первых дней своей жизни научиться принимать, благословлять этот мир и – сопротивляться ему. Все наши близкие и друзья, любимые и хорошие – это люди, которых мы однажды потеряем. А еще – это люди, которые потеряют нас.

Однако "плач по умершему" это не просто красивый образ или стерильное духовное упражнение. У нас есть религия. Она учит нас правильному плачу по умершему, целительному плачу. Когда я только начинал служить священником, меня всегда смущали наши белорусские похороны: "профессиональные" плакальщицы, сложнейшие и разнообразнейшие ритуалы, особый панихидный распев и завывательная манера исполнять песнопения и потребность на грани одержимости "адправить пакойника" (помолиться за покойного) "як след" (как положено). Потом я понял, как же важен этот вой, эти эпические слезы, "лишние" обряды. Это – Белоруссия. Здесь было так много горя. В войну белорусы потеряли каждого четвертого, и, может быть, перенести нам все эти беды и помогла способность хоронить "как положено". Не надо льстить себе: мы всего лишь люди – сколько бы вы ни знали языков, какую бы изысканную литературу ни читали, горе и боль, слезы и утраты у нас у всех – человеческие. И эту боль надо уметь выплакать, провыть, прокричать. Смерть – всегда не вовремя. Смерть застает нас врасплох. И нам нужно не только умом, но и самой кожей избыть это горе. Даже распоследние материалисты это если не понимали, то чувствовали, изобретая гражданские панихиды и пресные минуты молчания. А в церкви – дым кадила, чтение бесконечных поминальных записок, столы с приношениями и запечатанная земля, и как запоют "Со святыми упокой", подхватит вся церковь этот скорбно-торжественный мотив, а потом разрешится в мужественный и трагичный мажор икоса восьмого гласа – "Сам Един еси Бессмертный, сотворивый и со-здавый человека". Выкричаться нам надо, пропеть, простонать сквозь слезы и благодарную грусть. И интеллигентнейшая из русских женщин в минуту боли и утраты могла написать:

"Буду я, как стрелецкие жёнки,

Под кремлевскими башнями выть"

(А. А. Ахматова).

Современного человека, и прежде всего ребенка, подростка, со всех сторон ограждают от смерти, от самого факта и упоминания. Но ведь однажды ему предстоит проводить своих родителей в последний путь, и сделать он это должен "как следует". Религия есть некая культурная оформленность предельного человеческого опыта. Она дает не просто некий эмоциональный антидот, противоядие от чрезмерного потрясения, сознания необратимости, но само исполнение ритуала избывает скорбь, потому что кричим мы, плачемся Богу-Человеколюбцу, Утешителю сирот и смертников. И Он не дает нам ответов, как и пытливого Иова Он не уговорил, а только утешил – как? – не знаем ни мы, ни Иов. Дети, выросшие в семьях без подлинной религиозной традиции, более уязвимы, они беззащитны перед смертью, их не приучают с детства правильно переживать и осмыслять смерть и близких, и свою собственную.

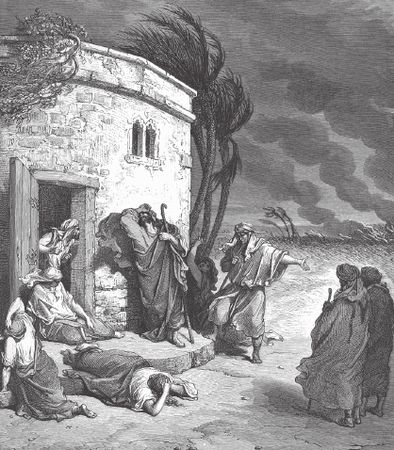

Иов узнает о своих несчастьях. XIX в. Худ. Густав Доре

Наши панихиды, родительские субботы, грозные обряды, кутья, записочки и сорокоусты могут показаться ненужным усложнением, недостойным благородной евангельской истины. Но стоит ли от этого отказываться перед лицом всех наших утрат бывших и – непременно – будущих? А потому, смертнички мои, положу я в кадило побольше ладану и затяну длинную и громкую белорусскую панихиду, чтобы и живые и мертвые услышали и утешились скорой грядущей встречей.

Пастырь детей и деревьев

Какое это, должно быть, счастье – знать деревья по именам. Священный мир растений поименован, назван, озвучен, и прозвища деревьев, имена цветов звучат благородно и чарующе. Когда из томика Вергилия вдруг "прорастают" низкорослые тамариски, волшебные цветы колокассий с акинфом веселым, а рядом вьется аммом ассирийский, кажется, что пьешь свежайший ароматный напиток, так звучат эти имена. А для меня это еще и невиданные цветы, – я только слышал их чудесные голоса и полюбил их заочно. Гомер был слепцом, но и он трепетал и преклонялся перед всем прекрасным, благоговейно поминая луг асфоделий или волшебное растение моли, спасшее Одиссея от магии капризной нимфы. Имена деревьев и цветов не были просто красивым звуком, они будили аромат, воскрешали шелест листьев, ложились в руку неповторимым рисунком коры, легким полетом семян. Эти благородные люди знали, о чем пишут: благозвучные цветы и сладкогласные деревья росли рядом, отбрасывая тень на рукопись неоконченной поэмы.

Некоторые страницы чудесных книг Виктора Астафьева напоминают реестры сакральных имен, гностические толедоты, целые родословия растений. Если бы я был охотником, рыболовом или таким лесным человеком, каким был Виктор Астафьев, я бы рассказал много историй из жизни леса, но я, видно навсегда, сын города, слабо посвященный в тайны цветов и соцветий, и нет у меня в запасе волшебных историй, хотя к одному эпизоду своей биографии возвращаюсь снова и снова.

Светлым пасхальным утром я стоял на монастырском дворе. Было раннее утро, и в природе всё будто игриво затаилось и только и ждет, чтобы вдруг выбежать из укрытия и разлиться звонким смехом на всё утро. Мягкий утренний свет, необычная для города тишина и в этом безмолвии вдруг свежая нота – аромат новой свежести, неповторимый запах лопнувших почек. Деревья проснулись! Ведь они такие молчуны – деревья, цветы, низенькие кустики – они разговаривают ароматами, здесь они главные, тут им понятно всё, но нам, шумным и слишком главным, не интересны их язык и тихая неторопливая жизнь, которая открывается нам через прикосновение и запах.

"О, запах цветов, доходящий до крика!"

(М. Волошин).

С детства мне нравилось обнимать деревья. Не знаю почему, но когда я вижу дерево, мне хочется прижаться к нему щекой, обнять его, погладить. Никогда не любил рвать цветы, и хотя я до сих пор не знаю, как же с ними быть, мне ближе всего и понятнее то легкое прикосновение к цветку или травинке, которое так изящно у кошек – пройти мимо цветка, слегка прикоснувшись мордочкой. Деревья и цветы – прекрасные и мудрые создания, лишенные зрения и слуха. Их глаза и уши – у нас, пастырей деревьев, пастухов цветов и растений. Мы – их дриады и наяды, это наше древнее и благородное служение, которое дает о себе знать, неожиданно просыпаясь в детях и просто хороших людях, искренне и бескорыстно восхищающихся чудом живого, многообразием и многоликостью этого прекрасного мира, сочиненного как раз нам под руку, впору нашим рукам и лицам.

Иногда мне кажется, что кошка сотворена такой "удобной" именно для человеческой руки, но и рука наша предназначена для ласки и заботы не только о людях, но и о кошках, о деревьях, о нашем славном мире, самом чудесном из сотворенных миров. Человеческие руки сделаны под деревья и кошек, деревья и кошки приходятся впору нашим рукам. И знаете что? Они ждут нашего прикосновения, нашего восхищенного взгляда, восторга и восклицания. Как дети, танцуя на утреннике, читая стихи, выступая на концерте, ждут ободряющего родительского взгляда, деревья, цветы и звери ожидают благоговейного и благословляющего касания взглядом и рукой.

"Почти все вещи ждут прикосновенья.

За каждым поворотом нас маня,

Когда-то неприметное мгновение

Вдруг властно вскрикнет: вспомни про меня"(Р. М. Рильке).

Утро Воскресения Христова, утро первой христианской Пасхи было пронизано светом. Последние главы Евангелий, сохранившие для нас эти утешительные свидетельства, так отрадно читать и перечитывать. Каждое евангельское событие имеет свои краски, свой особый фон и запоминающееся освещение. Христос, победитель смерти, гуляющий по утреннему саду. Веселый и уютный костер на песчаном берегу и хлеб с медом и печеная рыба для детей-учеников, и сами дети-апостолы – Петр бросается в воду, чтобы скорее увидеть Учителя, Фома трогает ранки, совсем как ребенок, зачарованный ранением или ссадиной. Горница, где таились ученики, путешественники в Эммаус и вечерняя трапеза с Воскресшим Богом – всё охвачено тихой радостью и мягким утренним светом, даже поздний ужин учеников, даже ночная ловля рыб.

Весна и Пасха – какое дивное и естественное сочетание! Оно будит в нас пастырей и заботливых старших братьев и хлопотливых сестренок, которых зовет земля, ждущая внимательных и чутких рук, любящих глаз, радетельного присмотра. Поля скучают о людях, деревья ждут детвору, а речной песок тоскует по детским ножкам, ведь он помнит наши следы, все розовые пяточки, которые когда-либо ступали по этому мягкому и родному животику, потому что он создан для детских ножек, потому и вода так хороша, и весело купаться – она "лепилась" под наше тело, у нее тоже есть заботливые руки, ждущие и нашей ответной заботы, и нашего братского благоговения. И ветер так хорошо дует в лицо, и солнце такое ласковое, и так хорошо кусается яблоко и растекается соком по детским мордочкам, по этим чудесным вечно липким пальчикам, и всё это – в откровении весны и пробудившейся жизни, оправданной, примиренной и освященной Пасхой, откровением Вечного Пастыря, явившегося не в царственном величии, а в облике смиренного пастушка, чуткого и заботливого, Пастыря людей и деревьев, вернувшего отцов детям, братьям сестер, деревья детям.