Святитель Григорий Богослов писал, что ангелы приняли под свою охрану каждый какую-либо одну часть вселенной…

Ангелов, оберегающих ту часть вселенной, что называется Санкт-Петербургом, можно увидеть воочию, совершив прогулки, которые предлагает новая книга известного петербургского писателя Николая Коняева "Ангел над городом".

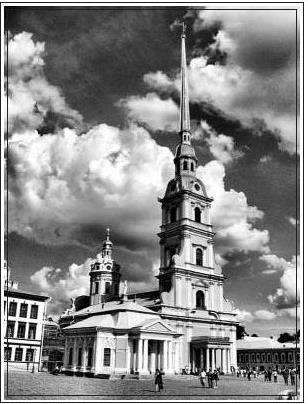

Считается, что ангел со шпиля колокольни Петропавловского собора, ангел с вершины Александровской колонны и ангел с купола церкви Святой Екатерины составляют мистический треугольник, соединяющий Васильевский остров, Петроградскую сторону и центральные районы в город Святого Петра. В этом городе просияли Ксения Петербургская, Иоанн Кронштадтский и другие великие святые и подвижники.

Читая эту книгу, вы сможете вместе с ними пройти по нашему городу.

Содержание:

ПРОГУЛКА ПЕРВАЯ - СТОЛЕТИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВИЯ 1

ПРОГУЛКА ВТОРАЯ - АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА 6

ПРОГУЛКА ТРЕТЬЯ - В ГОРОДЕ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ 11

ПРОГУЛКА ЧЕТВЕРТАЯ - ХРАМ ПОЭТА 27

ПРОГУЛКА ПЯТАЯ - АНГЕЛ НАД ОСТРОВОМ 37

ПРОГУЛКА ШЕСТАЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ БАТЮШКА 41

ПРОГУЛКА СЕДЬМАЯ - ЦЕРКОВЬ В УСТЬ-ИЖОРЕ 57

Николай Коняев

Ангел над городом Семь прогулок по православному Петербургу

ПРОГУЛКА ПЕРВАЯ

СТОЛЕТИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВИЯ

На берегу пустынных волн

Стоял Он, дум великих полн,

И вдаль глядел. Пред ним широко

Река неслася, бедный челн

По ней стремился одиноко,

По мшистым, топким берегам

Чернели избы здесь и там,

Приют убогого чухонца.

И лес, неведомый лучам

В тумане спрятанного солнца,

Кругом шумел,

И думал Он.

Отсель грозить мы будем шведу,

Здесь будет город заложен

На зло надменному соседу.А.С. Пушкин

В общественном сознании с легкой руки Александра Сергеевича Пушкина, сказавшего про "берег пустынных волн", сложилось довольно устойчивое убеждение, будто земли вокруг Санкт-Петербурга в допетровские времена представляли собою неведомую и чуждую Православной Руси территорию.

И вот что странно…

Мы твердо помним, что свет православия воссиял над Ладогой задолго до крещения Руси, и это отсюда, из древнего уже тогда Валаамского монастыря, отправился крестить язычников ростовской земли преподобный Авраамий.

Всем известно, что и первая, самая древняя столица Руси – Старая Ладога – тоже находится всего в двух часах езды на автобусе от нашего города…

Со школьной парты знаем мы, что почти на городской черте Петербурга, в устье реки Ижоры, в 1240 году произошла знаменитая Невская битва, в которой святой благоверный князь Александр Невский разгромил шведов и тем самым предотвратил организованный Римским папой крестовый поход на Русь…

И все равно, хотя мы и знаем эти факты, но вспоминаем их, не связывая с Петербургом. Веками намоленная русская земля, что окружает наш город, словно бы отделена от него.

Ощущение это отчасти навязано нам, но порою кажется, что Петр I специально выбрал для столицы империи именно то место древней русской земли, которое было пустым, которое и не могло быть никем населено в силу его незащищенности от природных катаклизмов.

Сюда уводил Петр I созидаемую им империю, здесь, на пустынных, заливаемых наводнениями берегах Невы, пытался укрыться он от нелюбимой им Московской Руси.

Итог известен…

"Пожалуй, не найти другого такого города, где бы одни и те же люди говорили на столь многих языках, причем так плохо… – писал о Петербурге времен Анны Иоанновны побывавший тогда в нашем городе датчанин Педер фон Хавен. – Но сколь много языков понимают выросшие в Петербурге люди, столь же скверно они на них говорят. Нет ничего более обычного, чем когда в одном высказывании перемешиваются слова трех-четырех языков. Вот, например: Monsiieur, Paschalusa, wil ju nicht en Schalken Vodka trinken, Isvollet, Baduska. Это должно означать: "Мой дорогой господин, не хотите ли выпить стакан водки. Пожалуйста, батюшка!". Говорящий по-русски немец и говорящий по-немецки русский обычно совершают столь много ошибок, что строгими критиками их речь могла бы быть принята за новый иностранный язык. И юный Петербург в этом отношении можно было бы, пожалуй, сравнить с древним Вавилоном" .

Надо сказать, что Педер фон Хавен весьма благожелательно оценивал Петра I и его свершения и, употребляя слово "Вавилон", менее всего хотел уподобить судьбу города на Неве библейскому примеру тщеты человеческой гордыни. Это уподобление возникло само собою. Оно не придумано, оно действительно осуществлялось три столетия назад.

Так получилось, что петровские реформы накладывались на Россию практически не сообразуясь с ее православными традициями и историей.

Вот и получилось в результате, что Петр I, основав Петербург, преобразил Русь в Российскую империю. Успехи его в военном и государственном строительстве огромны и неоспоримы…

А еще?

Еще Петр I нанес сокрушительный удар по национальному самосознанию россиян.

Порабощение и унижение Русской Православной Церкви; жесточайшие расправы над всеми, кто выказывал малейшее уважение к русской старине; упорное преследование русской одежды; окончательное закрепощение русских крестьян – это тоже Петр I и его ближайшие преемники.

В противовес же – неумеренное и зачастую незаслуженное возвышение иноплеменников, хлынувших со всех сторон в Россию, обезьянье копирование заграничных манер и обычаев…

В результате в общественном сознании укрепилась мысль о предпочтительности всего иностранного, о бесконечной и дремучей отсталости всего русского. В итоге петровских реформ быть русским стало не только не выгодно, но как бы и не совсем культурно.

И не это ли и создало в результате такую благоприятную для действия разрушительных сил среду? Не здесь ли кроется источник многих бед и трагедий России, пережитых ею на склоне второго тысячелетия? Не отсюда ли и истекают болотные миазмы "Черного Передела", истерическая жестокость эсеровских терактов, подвальный ужас большевистского беспредела? Не потому ли и вся борьба нашей интеллигенции за свободу страны оборачивалась или 1917 годом с его Лениным, Троцким и ЧК, или перестройкой и реформами лихих девяностых?

Говоря так, подчеркнем сразу, что все это говорится не для того, чтобы возбудить любовь или ненависть к каким-то историческим персонажам. Просто нужно ясно и отчетливо осознать, что невозможно сделать для нашей страны ничего хорошего, если ты не любишь и не понимаешь ее обычаи, ее характеры, ее культуру.

Мысль эта, столь обыкновенная и даже банальная, если говорить о любой другой стране, в России, особенно в либерально-демократических кругах, вызывает яростное сопротивление.

Как часто наши реформаторы начинают реформы ради самих реформ и продолжают осуществлять их, лишь бы не отступать от собственных заблуждений, лишь бы не признавать совершенных ошибок.

Поэтому-то, вопреки здравому смыслу, на костях людей и воздвигался на берегах Невы новый вавилон, но было святительское благословение городу, данное Митрофаном Воронежским, сюда была нацелена стрела русской православной истории и – вот оно Божие чудо! – спасая и отмаливая невский вавилон, явилась здесь величайшая русская святая – блаженная Ксения Петербургская…

Эта самая любимая русская святая до сих пор еще не понята до конца.

Словно ангел, неведомо как, откуда-то из самых сокровенных глубин Святой Руси возникла она в душноватой и мутной атмосфере царствия Анны Иоанновны.

И хотя жила святая блаженная Ксения Петербургская в городе, устроенном по западному образцу со всей положенной регулярностью, хотя ее подвиг святого юродства и совпадал по датам с самыми свирепыми указами о борьбе с бродяжничеством, но не улавливалась в полицейские, бюрократические сита – из молитв и чудотворений сотканная – жизнь блаженной Ксении.

Настолько могущественной силой была защищена Ксения Григорьевна, что сама была с а мой надежной опорой и силой для бесчисленного числа простых жителей города…

И если продолжить сравнение православной истории Петербурга со стрелой, если продолжить на карте полет ее, мы попадем в Кронштадт – город, где просиял святой Иоанн Кронштадтский, единственный из святых, которого еще при жизни назвали всероссийским батюшкой…

Свершения и ошибки Петра I и его ближайших преемников, жертвенные подвиги императоров Романовых-Павловичей с необыкновенной выразительностью запечатлелись как в православной истории Санкт-Петербурга, так и в его церковной архитектуре.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОБОР

День 14 мая 1703 года был теплым и солнечным на берегах Невы.

Петр I, как утверждает сочинение "О зачатии и здании царствующего града С. – Петербурга", совершал в тот день плавание на шлюпках и с воды "усмотрел удобный остров к строению города".

Государь высадился на Заячьем острове, и тут же раздался шум в воздухе, и все увидели "орла парящего".

1

Сияло солнце, палили пушки, и 16 мая, в Пятидесятницу, когда царь, вопреки советам фортификаторов, отверг не подверженное наводнениям место при впадении Охты в Неву и заложил новую крепость на облюбованном им острове.

Тогда государя сопровождало духовенство, генералитет и статские чины. На глазах у всех, после молебна и водосвятия Петр I вырезал два куска дерна и, крестообразно положив их, сказал: "Здесь быть городу".

На этом месте, как утверждает предание, и заложили церковь, строительство которой началось 29 июня 1703 года, в день святых апостолов Петра и Павла.

Освящение первой деревянной Петропавловской церкви состоялось 1 апреля 1704 года, и 14 мая здесь уже провели праздничную службу в честь победы фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева над шведскими судами на Чудском озере.

А 30 мая 1712 года заложили каменный Петропавловский собор.

Доменико Трезини строил собор таким образом, что первоначальный деревянный храм оставался внутри новой постройки.

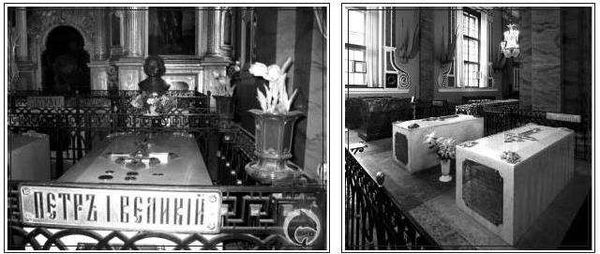

Петропавловский собор воздвигался как усыпальница русских императоров. Вначале здесь хоронили малолетних детей Петра I, а 30 июня 1718 года погребли погибшего под пытками здесь же, в Петропавловской крепости, 28-летнего царевича Алексея Петровича. Захоронение его находится в приделе святой Екатерины, у западных дверей под колокольней. А вот его отцу, императору Петру I, своего погребения пришлось ждать.

Дело в том, что ко времени кончины его, 28 января 1725 года, строительство Петропавловского собора было еще не завершено, и шесть лет гроб первого русского императора стоял на катафалке под балахином, то ли присматривая за строительными работами, то ли ожидая решения своей участи.

2

Наверное, Петр I и предположить не мог, что еще одним печальным итогом его правления станет династический кризис.

Любимый сын его от Екатерины I, царевич Петр Петрович, ради освобождения которому пути к престолу и был уничтожен царевич Алексей, умер на следующий год после своего старшего брата.

В результате не ограниченное ни юридическими, ни церковными, ни нравственными законами правление Петра I привело к тому, что после его кончины в России началась эпоха дворцовых переворотов, составленная из правлений женщин и детей.

Эти Романовы – не совсем Романовы и совсем не Романовы – при всем своем всевластии вынуждены были заискивать перед дворянством и гвардией, обеспечивающим законность их не вполне законной власти. В итоге Российская империя окончательно превратилась в рабовладельческое государство, где в рабство была обращена значительная часть ее титульного населения.

О, какие небесные грозы бушевали тогда над усыпальницей российских императоров!

От удара грома, когда в 1725 году наследницей русского престола была провозглашена бывшая ливонская крестьянка, Екатерина I, сгорел первоначальный золоченый шпиц колокольни Петропавловского собора.

Его восстановили, но в 1748 году, когда русские войска были отправлены защищать Голландию от французов, гроза опять нанесла серьезные повреждения этому символу имперской столицы.

Однако все это оказалось пустяками по сравнению с грозой, обрушившейся на собор в 1756 году, когда по приказу Елизаветы Петровны был заключен в Шлиссельбургскую крепость безвинный, свергнутый ею еще в младенчестве, законный император Иоанн VI Антонович.

Тогда, в ночь на 30 апреля, от удара молнии вспыхнул весь остроконечный верх шпиля, растопило колокола, сгорели драгоценные, выписанные еще Петром I из Голландии часы. Рухнувший шпиль разрушил беломраморную соборную паперть…

Разумеется, государыня Елизавета Петровна возобновила храм. Дерево во многих местах было заменено железом, заказаны были и новые часы в Гааге. А вот исправить сложившееся антирусское, по сути, устроение Российской империи оказалось сложнее.

По-прежнему дворяне-гвардейцы продолжали заниматься полюбившейся им игрой в дворцовые перевороты, получая при этом в полное свое владение сотни тысяч своих же соотечественников. И так продолжалось до конца XVIII века, пока к власти в стране не пришла династия, основанная императором Павлом, которая употребила все силы, чтобы изжить рабовладение и восстановить нарушенный Петром I договор между государем и народом…

3

Понимали ли сыновья и внуки императора Павла мистическую, роковую зависимость династии от совершенного Петром I и его ближайшими преемниками и преемницами отступления от православия и национальных приоритетов? Несомненно, понимали.

Хотя по крови Романовых-Павловичей только с очень большой натяжкой можно было назвать Романовыми, приняв с императорской короной эту фамилию, они попыталась очистить династию от грехов прошлого, искупить совершенные предыдущими Романовыми ошибки. И казалось, все силы зла обрушились тогда на Романовых-Павловичей: императора Павла задушили. Александра II взорвали. Николая II расстреляли вместе с семьей. Смерти трех других императоров – Александра I, Николая I, Александра III – окружены загадками. И тем не менее это не останавило Павловичей. Весь XIX и начало XX века они исправляли совершенные отцами династии ошибки.

Смысл их деяний отчетливее всего раскрывается во время Божественной литургии в Петропавловском соборе, если стоять возле мраморных надгробий, воздвинутых над царственными могилами…

Раздается голос священника, возвещающего: "Сие есть тело Мое"… "Сия есть кровь Моя". Распахиваются Царские врата, и по правую руку от священника – надгробья Павловичей, по левую – первых Романовых.

Как в Евангелии:

"Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?

И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам – так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?

Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.

И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную".

Эти захоронения являются небесным знаком, наглядно раскрывающим суть русской истории.

И, наверное, это и есть ответ на главный вопрос нашей истории.

Это свидетельство того, что императору Павлу, вопреки заговорщикам-крепостникам, удалось исправить ошибки основателей династии. Самой своей мученической кончиной искупил он многие грехи, совершенные ими. Павловичи подобных грехов уже не совершали. И вот что поразительно…

Если рассуждать формально, то правнук Павла, император Александр III по составу своей крови был менее русским, нежели все остальные русские императоры. И вместе с тем едва ли мы найдем среди его предшественников более русского царя. Александр III даже в манерах, даже в привычках своих был более русским, чем все остальные русские императоры. Исключение составляет только его сын – император Николай II. Но он – явление совсем уже необычное.

Его подвиг, подвиг царя-мученика – вершина деятельности Романовых-Павловичей, исправляющих совершенные отцами династии ошибки и нравственное осуществление исправления их.

Кажется, единственному из Романовых, Николаю II, удалось подчинить свою личную жизнь нормам православной морали, и – вот оно, чудо! – единственный вошел он в сонм благоверных князей. Это первый и единственный русский император, ставший святым.

Считается, что он тоже покоится в Петропавловском соборе, хотя Русская Православная Церковь и не уверена, что захороненные здесь "екатеринбургские останки" действительно принадлежат членам царской семьи.