Океан-море

Одушевленное существо, олицетворяющее одно из самых важных и загадочных для древнего человека явлений природы - огромные водные пространства. В то же время многих волшебных и нечеловеских существ народное сознание селит в Океане-море.

"Окиян-море - всем морям мати". К нему все реки, все моря собираются, все в него вливаются, Океан-морю поклоняются. Он отделяет Русь от "некоторых государств" и воплощает собою множество чудес и опасностей.

На берегах Океан-моря высиживает яйца чудо-птица Алконост, в самой середине его лежит остров Буян, на котором можно встретить и Алатырь-камень, и свинку-золотую щетинку, и даже То, Не Знаю Что.

В синем море-океане живут и русалки, и водяные, и щуки-рыбы, и чудо-юдо рыба кит, и проклятые отцами дочери-утопленницы, и рыбы-оборотни. Океан-море, да и просто море, является в народном представлении олицетворением всего необъятного, необозримого, неисчерпаемого. Оно изобильно и чудесами - и опасностями.

Остров Буян

Находится этот остров посреди Океана-моря, за тридевять земель, в тридевятом царстве. Буян играет весьма важную роль в народных преданиях: чародейные слова, заговоры, обращающиеся к стихиям, почти всегда начинаются со слов: "На море, на океане, на острове Буяне", без чего не сильно ни одно заклятие. На нем лежит бел-горюч камень Алатырь; на этом острове сосредоточены все могучие силы весенних гроз, все мифические олицетворения громов, ветров и бури; тут обретаются и змея, всем змеям старшая и большая, и вещий ворон, всем воронам старший брат, который клюет Огненного Змея, и птица, всем птицам старшая и большая, с медным клювом и железными когтями, и пчелиная матка, всем маткам старшая. То есть на острове Буяне лежит громоносный змей, гнездится птица-буря и роятся пчелы-молнии, посылающие на землю медовую влагу дождя: так обожествляли наши предки явления природы, одушевляя их прекрасными, поэтическими образами. По мнению народному, от обитателей острова Буяна произошли все земные птицы, насекомые и гады.

По свидетельству заговоров, на том же острове восседают и дева Заря, и сам Перун, который гонит в колеснице гром с великим дождем.

Сюда обращался древний славянин со своими мольбами, упрашивая богов, победителей зимы и создателей летнего плодородия, исцелить его от ран и болезней, даровать ему воинскую доблесть, послать счастье в любви, на охоте и в домашнем быту.

Пекло

Так называется у славян место, куда после смерти отправляются души грешников. Там им предстоят мучения и расплата за зло, которое они делали в своей земной жизни. Главным мучением там является высокая температура, что видно из самого названия. Находится этот славянский ад в безднах преисподних, в подземных глубинах, там собираются все злые боги, все недобрые силы.

Поветрие

Болезнь оспа, представлявшаяся в виде чудища, уносившая очень много народа, когда приходила эпидемия этой жестокой болезни, распространявшаяся так быстро, как по злому ветру. Где ни повеет чудище своим красным платком, там умирает все живое. Поветрие разъезжает в летучей колеснице, запряженной привидениями-страшилищами, которые ей одалживает Морена, богиня погибели, или сама Смерть.

Полевик

По-другому Житный дед. Дух - охранитель хлебных полей. В отличие от прочей нежити, любимое время его - полдень, когда и можно увидать этого маленького старичка с телом черным, как земля, с разноцветными глазами, с волосами и бородою из колосьев и травы.

Живет он в поле только весной и летом, во время всхода, роста и созревания хлебов. С начала жнитва наступает для него нелегкая пора: приходится бегать от острого серпа да прятаться в недожатых полосках. В последнем снопе - последний приют его. Потому и смотрят на этот сноп старые люди с особым почетом: или наряжают его и с песнями не сут в деревню, или пере носят в житницу, где хранят до нового сева, чтобы, засеяв вытрясенные из него зерна, умилостивить покровителя полей, дав ему возможность возродиться в новых всходах.

Полевика нельзя безоговорочно считать добрым. Он может шутить с человеком шутки нехорошие: то с тропы собьет, то заведет в болото, а уж пьяного такое заставит наработать, что потом хоть топись от стыда!

Говорят, с полевиком особенно часто можно встретиться у межи (границы полей).

Спать, например, в таких местах ни за что нельзя: детки полевиков, межевички и луговички, бегают здесь и ловят птиц родителям на обед. Если же найдут спящего человека, то навалятся на него и задушат.

Как и все духи, житный дед любит, чтобы его задабривали как можно чаще. Глухими ночами уходят землепащцы подальше от проезжей дороги, к какому-ни будь рву, и приносят в дар полевику несколько яиц и старого, безголосого петуха - притом так, чтобы никто не видел, иначе он рассердится. А в этом случае немало может он напроказить в полях: и всякую истребляющую урожай гадину напустит, и вообще весь хлеб перепутает, так что вырастет среди ржи пшеница, а меж проса - ячмень. Задобренный же станет всячески оберегать ниву зорким хозяйским глазом!

Чтобы полевые духи могли перезимовать без нужды и заботы, крестьянин, следуя стародавнему обычаю, оставляет на полях несколько несорванных яблок, а на току несколько пригоршней обмолоченного зерна, и за это ожидает на будущий год хорошего урожая. Несжатые колосья связывают за макушки пучком - это называется завивать Велесу бороду.

Полудница

Оберегает хлебные поля. Представляется в виде красивой и высокой девушки, одетой во все белое, с волосами золотыми, как солнечные лучи. Летом, во время жатвы, она бродит по полосам ржи, и если кто в самый полдень работает, того берет за голову и начинает вертеть, пока не натрудит шею до жгучей боли. А малых ребят, бегающих без присмотра, заманивает в рожь и заставляет дол го блуждать там.

Любит полудница плясать. Иной раз увидит девушку, бросившую жатву и прилегшую вздремнуть, раз будит - и примется уговаривать пуститься в пляс: мол, кто кого перепляшет. Так и носятся вместе по полям, по лугам до вечерней зари без устали! Девица уже обомрет, нога за ногу у нее заплетается, а полудница знай себе порхает, будто мотылек, знай приплясывает да напевает песни дивные.

Пока еще никому не удалось переплясать полудницу, ну а если сыщется такая мастерица, говорят, одарит ее полудница невиданно богатым приданым!

Порча

Зло, которое напускается на людей колдунами и ведьмами. Она производится сглазом, заговором, напуском и относом. Наговаривают на хлеб, соль, воду и прочее, напускают по ветру и по следу, подкидывают наговоренные вещи, и, кто их поднимет, тот и захворает. Приемы, к которым прибегают, посылая порчу, очень разнообразны. Сильному колдуну довольно взглянуть своим недобрым косым взглядом, чтобы заставить чахнуть. Колдуну послабее нужен заклятый порошок, чтобы бросить его на намеченную жертву по ветру: дело сделано, если хоть одна порошинка попадет на человека или скотину. Вынутый след, то есть щепотка или горсточка земли из-под ног обреченного, в мешочке подвешивается в чело печи, а в трубе замазывают глиной волосы его; начнет земля и глина сохнуть - сухота обуяет и того человека. Через наговоренную сильным колдуном вещь достаточно пере шагнуть, на зачурованное место стоит сесть, чтобы захворать. Иной колдун только лишь слегка ударит по плечу, а человек испорчен.

Итак, порча иногда приходит от сглазу, или что одно и то же, от призору. Бывают глаза у людей хорошие, добрые, счастливые, и наоборот - дурные: "Черный глаз, карий глаз, минуй нас!" "Озевает" человек своим нехорошим взглядом встречного и испортит. От "недоброго часа" сглаз приходится отчитывать три зари, а от "худого часа" и порчи надо отчитывать 12 зорь.

По следу напускают порчу: злые люди вынут земли из-под ступни проходящего человека и бросят ту землю на дерево, отчего хворь не пройдет до тех пор, пока дерево не засохнет, а с ним вместе и порченый человек не помрет. Освободить от несчастья в таких случаях может лишь самый опытный знахарь. Но если бросить землю на воду, то знахарь помочь не в силах, как бы ни старался. Он только скажет: "Сделано крепко и завязано туго - мне не совладать; одна теперь тебе надежда на спасение, если была в сапогах соломенная подстилка".

Порча случается от притки, которая считается много привязчивее сглаза и трудно распознается, отличаясь самыми многосложными и запутанными при знаками. В них мудрено разобраться: то ли "схватило" вдруг без всякой причины, то ли это припадок, вызванный старым внутренним повреждением, внезапно и неожиданно обострившимся, то ли, наконец, хворь, прикинувшаяся в бане.

Изурочье, или уроки - под этим именем разумеется заочная посылка порчи. Лиходеи посылают порчу всякими путями и способами: в пище, по воде, по ветру. Выйдет на улицу, встанет против ветра, скажет какое ему нужно слово, ветер подхватит - и, кто первый дыхнет, тот и изурочится.

Как пулей из ружья, поражают они ударом по пояснице вроде утина, напуском жестокого колотья в грудь и болей в живот, да таких, что приходится криком кричать и кататься по земле от невыносимого страдания.

Порчу причиняет кладь, которую чародеи зашивают новобрачным в подушки или перины. Это женский волос, спутанный комком, косточка, взятая на кладбище, три лучинки, опаленные с двух концов, и несколько волчьих ягод. Знахарь устраняет от молодых порчу тем, что опаляет кладь на огне, уносит на речку и спускает на воду. Пекут также для кладки лепешки с разными снадобьями и угощают ими или подкидывают, чтобы сами приговоренные нашли и съели.

От удара, или щипка, привязывается порча, когда сильный колдун, проходя мимо бабы, как бы ненароком щипнет ее спереди или хлопнет сзади, да еще и прихвалит: "Какая ты гладкая!"

От оговора, когда "не в час молвится". Рассказывают, например, такой случай: вышла баба после родов рано на улицу, к ней подошла соседка и сказала: "Сидела бы лучше дома". Баба испугалась, заболела, у ней разлилось молоко, и в конце концов она умерла.

Относом портят не умышленно и не по злости, а ненароком: делано было на другого, а подвернулся посторонний и неповинный человек. Относы - вещи, снятые с заразного больного и отнесенные на дорогу или повешенные в лесу на суку. Болезнь уходит в дерево или в того неосторожного, который поднимет или снимет те вещи. Осторожные же никогда не поднимут находки, не перекрестясь и не обдумавши ее с молитвой. Отхаживают в таких случаях тоже знахари, но необходимо, чтобы они были сильнее тех, которые наслали порчу. Самый способ лечения отличается большой простотой: знахарь должен пойти на распутье, где скрещиваются дороги, и бросить там узелок с зашитыми в ней золой, углем и кусочком глины от печного чела. Таким относом отводится порча от того больного, к которому знахарь был по зван. Но относ имеет свою опасную сторону, так как всякий, кто первым наткнется на отнесенный узелок, непременно будет испорчен. А это, в свою очередь, влечет дурные последствия для первого больного, уже излечившегося от порчи при помощи узелка: когда его душа в свой смертный час станет выходить из тела, сатана скажет ангелу Божию: мол, эта душа моя, она зналась со мною, приносила мне на распутье хлеб-соль. Так что порча, и снятая, неистребимо вредоносна и для жертв, и для напустивших ее.

Правда и Кривда

В славянской мифологии одно из выражений главного противопоставления типа: свет-тьма, доля - недоля.

Это не два зверя собиралися,

Не два лютые сбегалися;

Это Правда с Кривдой сходилися,

Промежду собой они дрались-билися.

Кривда Правду одолеть хочет.

Правда Кривду переспорила,

Правда пошла на небеса,

А Кривда пошла у нас вся по земле.

Присуха

По-другому приворотное зелье в любовных делах как супругов, охладевших друг к другу, так и для неженатых-незамужних молодых людей. Знающие люди усердно занимаются приворотами и отворотами любящих и охладевших сердец. В таких делах для ловких людей еще много простора, как бы ни назывались они: ведьмами или ворожеями, гадалками или знахарками, бабками или шептуньями.

Птица-Юстрица

Болезнь холеру, которая выкашивала целые селения, называли так в давние времена. Ее представляли в виде огромной черной птицы со змеиными головами и хвостом. Ночами пролетает она над деревнями-селами, и где заденет воду железным крылом, там разразится повальный мор. Вот какая загадка ходила в народе об этой болезни, несущей всеобщую погибель:

На море - на океане,

На острове на Буяне,

Сидит птица Юстрица.

Она хвалится выхваляется,

Что все видала,

Всего много едала:

И царя в Москве,

И короля в Литве,

И старца в келье,

И дитя в колыбели!

Рожь и пшеница

Было это в давние времена, когда наши предки еще не знали ржи и пшеницы. Тогда на реке Драве, в Корушской области, жил очень богатый рыбак. Все свое богатство он нажил тем, что ловил рыбу в Драве. Однажды, полный благодарности, он спросил Драву:

- Матушка Драва, как я могу отблагодарить тебя за все доброе, что ты сделала для меня, и за то, что ты помогла мне достичь счастья и благополучия?

- Иди, походи по свету. Там, в далеком краю, ты найдешь людей, у которых есть и белая и ржаная мука. Купи из каждой по хлебу и принеси мне, - ответила Драва.

Благодарный рыбак собрался и пошел в богатые и прекрасные земли. Он нашел людей, которые ели то, что он до тех пор никогда не видел: прекрасный хлеб. Он купил два хлеба, как ему велела Драва. Когда он воротился домой, он бросил пшеничный и ржаной хлебы в реку.

Тогда вода в Драве стала подниматься и скоро затопила и левый и правый берег. А потом, когда вода спала, земля стала рождать прекрасную рожь и желтую пшеницу.

Так люди получили семена и везде начали сеять рожь и пшеницу.

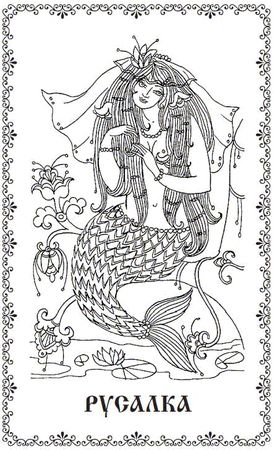

Русалки (берегини, мавки)

В славянской мифологии существа, как правило вредоносные, в которых превращаются умершие девушки, преимущественно утопленницы, некрещёные дети. Представляются в виде красивых девушек с длинными распущенными зелёными волосами, реже - в виде косматых безобразных женщин (у северных русских). В русальную неделю, следующую за троицей, выходят из воды, бегают по полям, качаются на деревьях, могут защекотать встречных до смерти или увлечь в воду. Особенно опасны в четверг - русальчин велик день. Поэтому в русальную неделю нельзя было купаться, а выходя из деревни, брали с собой полынь, которой русалки якобы боятся. На просьбы русалок дать им одежду женщины вешали на деревья пряжу, полотенца, нитки, девушки - венки. Всю троицкую неделю пели русальные песни, в воскресенье (русальное заговенье) изгоняли, "провожали" русалок (или весну). Русалку обычно изображала девушка, которой распускали волосы, надевали венок и с песнями провожали в рожь. Вталкивая её в рожь, с криками разбегались, а русалка догоняла. Часто русалку изображали в виде чучела (иногда - обряженного ржаного снопа), несли его в поле и там оставляли на меже или разрывали и разбрасывали по полю. Известны случаи потопления чучела, сопровождавшиеся имитацией церковного отпевания. В этом варианте обряд проводов русалки испытал очевидное влияние "похорон Костромы". В южнорусских и поволжских областях известен ритуал "вождения русалки".

Образ русалки связан одновременно с водой и растительностью, сочетает черты водных духов (иногда русалку представляли в свите водяного) и карнавальных персонажей, воплощающих плодородие, типа Костромы, Ярилы и т. п., смерть которых гарантировала урожай. Отсюда вероятна и связь русалки с миром мёртвых: по-видимому, под влиянием христианства русалок стали отождествлять лишь с вредоносными "заложными" покойниками, умершими неестественной смертью. Возможно, название русалок восходит к древнерусским языческим игрищам русалиям, известным по церковно-обличительной литературе.

Смерть

Существо, которое считалось нечистой, злой силой, так же как и повальные болезни, быстро приближающие человека к его кончине. В солнечном свете и разливаемой им теплоте славяне видели источник всякой земной жизни; удаление этого света и теплоты и приближение нечистой силы мрака и холода убивает и жизнь, и красоту природы.

Если идея смерти сближалась в доисторическую эпоху с понятием о ночном мраке, то так же естественно было сблизить ее и с понятием о сне. Сон неразделим со временем ночи, а заснувший напоминает умершего. Подобно мертвецу, он смежает свои очи и делается недоступным внешним впечатлениям. В современном языке вечный сон остается метафорическим названием смерти; наоборот, сон летаргический слывет в простонародье обмиранием, во время которого, по рассказам поселян, душа оставляет тело, странствует на том свете, видит рай и ад и узнает будущую судьбу людей.

Животные, впадающие в зимнюю спячку, по общепринятому выражению, замирают на зиму.

И Сон, и Смерть были признаваемы славянами за живые мифические существа.

Согласно с злобным демоническим характером Смерти, на которую (по пословице), как на солнце, во все глаза не взглянешь и от которой нельзя ни откупиться, ни отмолиться, она олицетворялась в образе страшилища, соединяющего в себе подобия человеческое и звериное, или сухим, костлявым человеческим скелетом с оскаленными зубами и провалившимся носом, почему народ называет ее курносою.

Вооруженная в ратные доспехи, Смерть вступает в битву с человеком, борется с ним, сваливает его с ног и подчиняет своей власти; судороги умирающего суть последние знаки его отчаянного сопротивления.

Усопшие следуют за нею, как пленники за своим победителем - опутанные крепкими веревками и цепями.

Смерть рисуется в виде скелета, с косою в руках.

Коровью Смерть крестьяне наши представляют безобразною, тощею старухою, в белом саване, и дают ей грабли: Смерть косит и загребает человеческие жизни, как коса и грабли - полевую траву; жнет род человеческий, как серп - колосья.

Она как бы вынимает незримую пилу и, потирая ею по костям и становым жилам, расслабляет человека - и он падает, словно подпиленное дерево; наконец Смерть, работая заступом, роет людям свежие могилы.

Суд

Суд - существо, управляющее судьбой. Когда Суд рассыпает золото в своем дворце, рождаются те, кому суждено быть богатыми, а когда рассыпает в хижине черепки, рождаются бедняки.

Упыри и упырицы (вурдалаки)

Очень древнее понятие о зле, о враждебном потустороннем мире, который может воздействовать на человека. Древние славяне "клали требы", то есть приносили жертвы упырям еще прежде, чем начали поклоняться громовнику Перуну. Считалось, что они высасывают кровь, как вампиры, злобные покойники, в которых через сорок дней после смерти вселяется нечистый дух. Считалось, что упырем становится после смерти человек, рожденный от нечистой силы или испорченный ею (будущего упыря можно узнать по двойным рядам зубов); умерший, через гроб которого перескочил черт в образе черной кошки; "заложный" покойник (самоубийца) или колдун.

Ночами упыри встают из могил, обуреваемые желанием сосать кровь спящих людей.