В-четвертых, генетические механизмы, обусловленные различным хромосомным набором. При скрещивании форм с различными хромосомными наборами появляются гибриды либо стерильные (бесплодные), либо с пониженной жизнеспособностью.

Билет № 22

Вопрос 1. Роль генотипа и среды в повышении продуктивности сельскохозяйственных растений и животных

Успех селекционной работы в определенной степени зависит от генетического разнообразия исходной группы организмов. В основе селекции лежит закон гомологических рядов Н. И. Вавилова, согласно которому близкие по эволюционному происхождению роды и виды имеют сходные ряды наследственной изменчивости. Так, черная окраска семян встречается у многих злаковых; у животных также наблюдаются сходные мутации: у млекопитающих – альбинизм, отсутствие волосяного покрова, гемофилия и т. п. Это позволяет при знании ряда вариантов признаков в пределах одного вида предвидеть наличие аналогичных вариантов у представителей родственных видов и родов.

Большой вклад в селекцию плодовых растений внес ученый-селекционер И. В. Мичурин. Важное место в селекционной работе Мичурина занимало управление доминированием. В конкретных условиях среды у гибридов преимущественно доминируют те признаки, которые получают наиболее благоприятные условия для своего развития. Если один из родительских сортов был морозостойким, а другой обладал хорошими вкусовыми качествами плодов, то развития этих качеств в гибриде И. В. Мичурин достигал специальными приемами выращивания такого гибрида. К их числу относится метод ментора. Воспитание в гибриде желательных качеств достигается путем специальных прививок между гибридом и одним из родительских сортов. Дальнейшее развитие гибрида идет под влиянием растения-воспитателя (ментора).

Для преодоления нескрещиваемости при отдаленной гибридизации Мичурин применял метод предварительного вегетативного сближения – черенок одного вида (рябины) прививали в крону растения другого вида (груши), после 5-6-летнего питания за счет веществ подвоя происходило сближение физиологических и биохимических свойств привоя и подвоя. Затем, во время цветения рябины, ее цветки опыляли пыльцой груши, при этом осуществлялось скрещивание.

Для животных характерно в основном половое размножение. В связи с этим селекционеру важно определить наследственные признаки самцов, которые непосредственно у них не проявляются (жирномолочность, яйценоскость). Поэтому оценка животных может быть осуществлена по их родословной и по качеству их потомства. Имеет определенное значение также учет экстерьера, т. е. совокупности внешних признаков животного. Подбор производителей в животноводстве особенно актуален в связи с применением в настоящее время искусственного осеменения, позволяющего получить от одного организма значительное число потомков.

В селекции животных широко применяют два вида скрещивания: родственное (инбридинг) и неродственное (аутбридинг). Инбридинг ведет к гомозиготности и чаще всего сопровождается уменьшением устойчивости животных к средовым факторам, снижением плодовитости и т. п. Для устранения неблагоприятных последствий используют неродственное скрещивание разных линий и пород. Скрещивание внутри породы или между породами сопровождается строгим отбором, что позволяет поддерживать полезные качества и усиливать их в последующих поколениях.

Важнейшим направлением в селекции животных является применение гетерозиса, сущность которого состоит в том, что гибриды первого поколения имеют повышенную жизнеспособность и усиленное развитие.

Вопрос 2. Изменения в биогеоценозах. Причины смены биогеоценозов. Охрана биогеоценозов

Хотя биогеоценоз является саморегулирующейся системой, стремящейся к устойчивому состоянию, однако последнее никогда не достигается полностью. Этому препятствует непостоянство внешних условий, например, климатических, а также изменения, возникающие в результате жизнедеятельности организмов, из которых состоит биогеоценоз.

Поэтому ни один биогеоценоз не существует вечно, рано или поздно он сменяется другим. Способность к сменам – одно из важнейших свойств биогеоценозов. Длительное существование популяций на одном месте изменяет биотоп так, что он становится малопригодным для одних видов, но подходящим для жизни других видов. В результате на этом месте развивается другой, более приспособленный к новым условиям биоценоз. Такая последовательная, необратимая, направленная смена одного биогеоценозадругим называется сукцессией. В зависимости от состояния и свойств среды различают первичные и вторичные сукцессии. Первичные сукцессии начинаются на лишенных жизни местах – на скалах, песчаных дюнах, наносах рек. Вторичные сукцессии развиваются на месте сформировавшихся экосистем после их нарушения в результате эрозии почв, вулканических извержений, пожаров, засухи. В таких местах обычно сохраняются богатые жизненные ресурсы, что влечет за собой довольно быструю сукцессию восстановительного типа.

Любой биогеоценоз развивается и эволюционирует. Ведущее значение в процессе смены наземных биогеоценозов принадлежит растениям, но их деятельность неотделима от деятельности остальных компонентов системы, и биогеоценоз всегда живет и изменяется как единое целое. Велика также роль деятельности человека.

Смена идет в определенных направлениях, а длительность существования различных биогеоценозов очень различна. Примером изменения недостаточно сбалансированной системы может служить зарастание водоема. Вследствие недостатка кислорода в придонных слоях воды часть органического вещества остается неокисленной и не используется в дальнейшем круговороте. В глубоких местах остатки планктона откладываются на дне, образуя мелкозернистый ил. В прибрежной зоне накапливаются остатки водной растительности, образующие торфянистые отложения. Водоем мелеет, чему способствуют также отложения глины и песка, поступающие с водосборной площади. Прибрежная водная растительность распространяется к центру водоема, образуются торфяные отложения. Озеро постепенно превращается в болото. Исчезают рыбы и планктон открытых участков. Многие растения и животные замещаются другими видами, более приспособленными к условиям болот. Окружающая наземная растительность постепенно надвигается на место бывшего водоема. В зависимости от местных условий здесь может возникнуть осоковый луг, лес или иной тип биогеоценоза.

Некоторые устойчивые биогеоценозы после нарушения способны к самовосстановлению, которое осуществляется через ряд этапов. Примером может служить закономерная смена биогеоценозов при восстановлении елового леса. На открытых местах всходы ели повреждаются весенними заморозками, страдают от солнечного нагрева и не могут конкурировать со светолюбивыми растениями. В первые два года на вырубках и гарях буйно развиваются травянистые растения. Вскоре появляются многочисленные всходы березы, осины, сосны, которые вытесняют травянистую растительность и постепенно образуют мелколиственный или сосновый лес. Только теперь возникают условия, благоприятные для возобновления ели. Теневыносливые всходы ели успешно конкурируют с подростом светолюбивых лиственных пород. Когда ель достигает верхнего яруса, она полностью вытесняет лиственные деревья. Так, через ряд временных биогеоценозов восстанавливается исходный биогеоценоз елового леса.

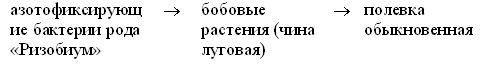

Вопрос 3. Рассмотреть на влажном препарате клубеньки на корнях бобовых. Описать характер взаимоотношений клубеньковых бактерий и бобовых растений. Сравнить цепь питания с включением в нее данных организмов.

Бактериальные клубеньки на корнях бобовых растений представляют собой видоизмененные боковые корни, приспособленные к симбиозу с бактериями из рода "Ризобиум". Эти бактерии проникают через корневые волоски внутрь молодых корней и вызывают образование на них клубеньков.

Бактерии находятся в цитоплазме клеток в бактероидной ткани. Снаружи клубенек покрыт покровной тканью, между ней и бактероидной тканью находятся проводящие ручки, связанные с проводящей системой материнского корня. На кончике клубенька сохраняется образовательная ткань, благодаря которой он способен нарастать в длину. Между клетками корня и бактериями существует тесное биохимическое взаимодействие. Благодаря этому происходит синтез органических веществ с использованием молекулярного азота, недоступного в такой форме для высших зеленых растений. Часть веществ, синтезированных в клубеньках, усваивают бобовые растения, бактерии же используют различные вещества, находящиеся в корнях. Таким образом, бобовые растения и клубеньковые бактерии находятся в состоянии симбиоза.

Пример пищевой цепи:

Билет № 23

Вопрос 1. Разнообразие сортов растений и пород животных – результат селекционной работы ученых. Закон Н. И. Вавилова о гомологических радах в наследственной изменчивости

Одна из главных проблем человечества – обеспечение пищей и сельскохозяйственным сырьем жителей Земли. Успехи современной генетики позволяют увеличивать урожайность сельскохозяйственных растений и повышать продуктивность животноводства. Соединив воедино генетику и селекцию, использовав удобрения, защитив растения от болезней и вредителей, можно обеспечить нужный для человечества рост пищевых и технических ресурсов.

Одним из первых ученых, отчетливо осознавших необходимость сбора и хранения генетического капитала, накопленного природой и тысячелетней практикой земледельцев и скотоводов, был Н. И. Вавилов. Одна из его главных заслуг – создание теоретической базы генетики и селекции – закона гомологических рядов.

Н. И. Вавилову удалось установить, что систематически близкие виды растений имеют сходные и параллельные ряды наследственных форм, и чем ближе друг к другу стоят виды по происхождению, тем резче проявляется сходство между рядами морфологических и физиологических признаков. Например у различных родов злаков (риса, пшеницы, ячменя и др.) были обнаружены сходные ряды наследственных изменений по остистости колоса, окраске, форме и консистенции зерна, скороспелости, холодостойкости, отзывчивости на удобрение и т. д.

На основе обобщения огромного количества наблюдений Н. И. Вавилов сформулировал закон гомологических рядов наследственной изменчивости: виды и роды, генетически близкие, характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов.

В основе гомологической изменчивости лежат две причины:

1) единство генетической структуры ближайших видов и родов, общность их происхождения;

2) определенное действие отбора в относительно сходных условиях внешней среды.

Использование закона гомологических рядов в селекции позволяет находить нужные, но отсутствующие в данное время у того или иного вида формы, если они имеются у родственного вида, или создавать их искусственно. У твердой пшеницы до 20-х гг. прошлого столетия были известны только остистые разновидности. Но наличие безостых разновидностей у мягкой пшеницы указывало на возможность нахождения или создания путем гибридизации безостых форм твердой пшеницы. Такие формы действительно были обнаружены Н. И. Вавиловым в Эфиопии, а А. П. Шехурдин вывел безостые сорта твердой яровой пшеницы.

На основании закона гомологических рядов были созданы безъязычковые формы ячменя, обнаружены и выведены формы и сорта чечевицы с зелеными семядолями, найдены формы сои с неопушенными бобами и т. д.

Гомологические ряды изменчивости имеются и у животных. Например, цветные расы (альбиносы, черные, голубые, горностаевые) известны у морских свинок, кроликов и некоторых других грызунов. У различных видов микроорганизмов обнаружены сходные биохимические наследственные изменения.

В настоящее время выращивается около 3000 полевых культур хорошо приспособленных к местным почвенно-климатическим условиям различных зон, высокоурожайных и ценных по качеству продукции. Большинство из них – результат работы генетиков. Причем можно смело сказать, что в будущем ожидаются еще большие достижения.

Вопрос 2. Агроценоз (агроэкосистема), его отличие от биогеоценоза. Пути повышения продуктивности агроценоза

Под влиянием сельскохозяйственного производства возникают искусственные экологические системы – агроценозы (поля, сенокосы, пастбища, сады, парки, лесные посадки). В промышленности также создаются искусственные экосистемы, например, для биологической очистки сточных вод, биотехнологического получения некоторых веществ, поддержания жизнедеятельности человека в космосе и др. В отличие от природных биогеоценозов, характеризующихся саморегуляцией, искусственные экологические системы для нормального функционирования нуждаются в том, чтобы человек сам поддерживал их гомеостаз, т. е. управлял ими.

В земледелии и лесном хозяйстве используют высокую продуктивность ранней фазы в сукцессиях естественных экосистем. Человек путем корчевания, выжигания, мелиорации, орошения свел многообразие продуцентов естественных биоценозов к начальным фазам развития экосистем с немногими (предпочтительно одним) продуцентами (монокультурой). По мере развития сельского хозяйства он сделал эти фазы постоянными, поддерживая монокультуры и снимая почти весь урожай. Это привело к неустойчивости искусственных сообществ по отношению к внешним факторам и к конкурирующим продуцентам (сорнякам) и консументам (вредителям).

В природных экосистемах за счет взаимодействия многообразия абиотических и биотических факторов (сопротивление среды) между всеми видами, входящими в биоценоз, устанавливается равновесие, в какой-то мере колеблющееся около средних значений плотности популяций. Эта относительная стабильность поддерживается притоком энергии Солнца и поглощением минеральных элементов, которые со временем вновь возвращаются в окружающую среду.

Но если система искусственно упрощена и при этом неуклонно повышается продукция постоянно изымаемой биомассы одного или нескольких видов культурных растений или домашних животных, то появляется необходимость постоянно возмещать расходуемые вещества с помощью удобрений и вносить добавочную энергию для поддержания почв, борьбы с сорняками и вредителями. В этом случае необходимо детальное знание биологии и экологии всех компонентов системы с целью рационального использования природных ресурсов в условиях научно-технического прогресса.

Вопрос 3. Описать фенотип своего организма и высказать предположение о его генотипе по ряду признаков, например, по цвету волос и глаз, росту

Я имею темные волосы, голубые глаза, нормальный рост тела.

Изучив фенотип моих родителей, могу предположить, что я являюсь гетерозиготой по пигментации волос, так как у моего отца волосы темные, а у матери – светлые.

У моих родителей голубые глаза так же, как и у меня, следовательно, по пигментации глаз я являюсь гомозиготой по рецессиву, так как голубые глаза – рецессивный признак.

Оба моих родителя имеют нормальный рост. Этот признак они передали мне, значит, по данному признаку я являюсь гомозиготой по доминанте, так как нормальный рост тела – доминантный признак.

Билет № 24

Вопрос 1. Основные методы селекции растений и животных: гибридизация и искусственный отбор

Основными методами селекции являются отбор и гибридизация. В растениеводстве по отношению к перекрестно опыляющимся растениям нередко применяется массовый отбор. При таком отборе в посеве сохраняют растения только с желательными качествами. При повторном посеве снова отбирают растения с определенными признаками. Сорт, получаемый этим способом, не является генетически однородным, и отбор, время от времени, приходится повторять.

Индивидуальный отбор сводится к выделению отдельных особей и получению от них потомства. Индивидуальный отбор приводит к выделению чистой линии – группы генетически однородных (гомозиготных) организмов.

Для внесения в генофонд создаваемого сорта растений или породы животных ценных генов и получения оптимальных комбинаций признаков применяют гибридизацию с последующим отбором. Так, сорт пшеницы может иметь прочный стебель и быть устойчивым к полеганию, но в то же время легко поражается ржавчиной. Другой же сорт, с тонкой и слабой соломиной, устойчив к ржавчине. При скрещивании этих двух пшениц у части растений в потомстве сочетаются признаки устойчивости к полеганию и к ржавчине. В животноводстве трудно получить массовый материал для отбора из-за малого числа потомков, поэтому широко используется индивидуальный отбор с тщательным учетом хозяйственно полезных признаков и гибридизации. У сельскохозяйственных животных проводят или близкородственное скрещивание с целью перевода большинства генов породы в гомозиготное состояние или неродственное скрещивание между породами или видами. Неродственное скрещивание имеет целью комбинацию нескольких полезных признаков. Такое скрещивание при последующем строгом отборе приводит к улучшению свойств породы.

При скрещивании разных пород животных или сортов растений, а также при межвидовых скрещиваниях в первом поколении гибридов повышается жизнеспособность и наблюдается мощное развитие. Это явление получило название гибридной силы, или гетерозиса. Оно объясняется переходом многих генов в гетерозиготное состояние и взаимодействием благоприятных доминантных генов. При последующих скрещиваниях гибридов между собой гетерозис затухает вследствие выщепления гомозигот.

Одно из выдающихся достижений современной селекции – разработка способов преодоления бесплодия межвидовых гибридов. Впервые это удалось осуществить в начале 20-х годов советскому генетику Г. Д. Карпеченко при скрещивании редьки и капусты. Это вновь созданное человеком растение не было похоже ни на редьку, ни на капусту. Стручки занимали как бы промежуточное положение и состояли из двух половинок, из которых одна напоминала стручок капусты, другая – редьки.