Я пишу вам, любезная маменька, посреди ужасающего бедствия и даже не знаю, уйдет ли завтра мое письмо, поелику теперь мы в Зимнем дворце все равно как на корабле. За несколько часов Нева разлилась через все преграды, уже не видно ни набережных, ни парапетов, и огромные волны разбиваются о стены дворца. Наше поколение не видывало ничего подобного, однако рассказывают, что в 1777 году вода поднималась на целый фут выше, чему, возможно, способствовало меньше в то время число каналов и набережных. Сегодня утром представилось нам зрелище тягостное и ужасное. Все палубы на кораблях переломаны, барки с сеном загнаны от устья реки выше дворца, а люди на них подвергаются ужасной опасности. Император снарядил большой баркас, который стоит перед самым дворцом. Я сильно испугалась, как бы чувство человеколюбия не подвигло его самому отправиться в нем! Слава Богу, этого не случилось, но едва люди увидели сей баркас, все оробевшие стали двигаться… Мне кажется, уже с час как ветер ослабевает – дай-то Бог! Но мы будем отрезаны и останемся без всяких сообщений до завтрашнего дня. Зрелище всех сих разрушений ужасно, это хуже пожара, поелику против сего нет никакого средства. Когда вода спадет, вид будет еще более удручающий…

В 7 часов вечера.

Слава Богу, вода изрядно спала и Нева возвратилась в свое русло, однако все вокруг еще затоплено. Ветер не ослабевает, но благодаря некоторой перемене его направления, уровень воды понизился… Лошадей пришлось распрячь и отвести в дворцовые коридоры, иначе все они утопили бы. Как видите, дворец превратился в конюшню, судите сами, как высоко поднялась вода! Оказалось все-таки, что она была выше на два дюйма, чем в 1777 г., следственно, это самый высокий со дня основания Петербурга подъем…

Петербург, 11 (23) ноября 1824 г., вторник 11 часов утра.

Кронштадт, никогда прежде не страдавший от наводнений, затоплен. (Невероятное представление о явлении в те годы. В действительности наводнения в Петербурге всегда сопровождаются наводнениями в Кронштадте, где максимумы подъемов воды наступают немного раньше и оказываются несколько ниже. – К. П.)

Надобны тома, чтобы описать повсеместные бедствия. Император чрезвычайно удручен и целыми днями занят изысканием способов, дабы поправить положение, где сие только возможно. Но уже никакими силами не возвратить к жизни погибших, вот что самое прискорбное. На Петергофской дороге, в четырех верстах от города, есть одна фабрика (речь идет о чугунолитейном и металлургическом заводе, впоследствии Путиловском, ныне Кировском. -К. П.), где погибло почти двести душ, целые семьи, среди них отец, мать и одиннадцать детей!

Среда, 12 (24), в полдень.

Вчера, когда я уже кончала это письмо, Император как раз возвратился с сей фабрики, куда ездил, дабы узнать, что же произошло на самом деле. Все эти тела лежали рядами в сарае, и люди приходили, чтобы отыскать своих близких, при сем разыгрывались ужасающие сцены отчаяния. Из всего числа мертвых только четверо были мужчинами, все остальные – женщины и дети, которые находились в жилищах своих на берегу моря, в то время как сами работники были заняты на фабрике, расположенной на возвышенном месте. Вода поднималась, и когда заметили опасность, было уже поздно – не оставалось никакой возможности подать помощь несчастным жертвам. Да и в других местах города находили немало утопленниц, прижимавших к себе детей своих. Какие страдания и ужасы за несколько часов!"

Сообщение Петербургской Академии наук: "Наводнение 1777 г. поставило на очередь вопрос о наиболее пригодных способах и приборах для наблюдения в будущем за колебаниями Невы, силой и направлением ветра, количеством дождя и вообще всеми явлениями, могущими влиять на высоту и быть полезными для города. Однако беда миновала, Нева вошла в берега, и до последующего большого наводнения, почти через 50 лет, все мероприятия были забыты. К 1824 году Академия наук, опять не имея собственной рейки, пользовалась для наблюдений мало надежной рейкой Адмиралтейства".

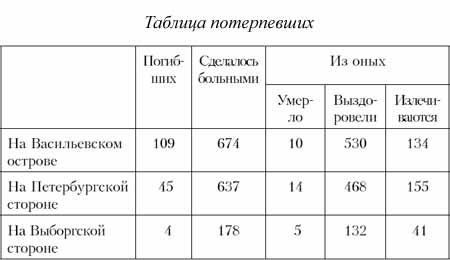

"Отечественные записки", издававшиеся Павлом Свиньиным: "…6-го ноября продолжался сильный юго-западный ветер. К ночи казался несколько утишившимся, но с рассветом 7-го начал усиливаться, а к 9-ти часам превратился в ужасную бурю. Термометр показывал от 5 до 6 градусов теплоты, барометр упал до невиданной низости, опустясь почти до 27 дюймов (686 мм). Известный физик Г. Роспини предвещал за неделю какое-нибудь необыкновенное происшествие в природе, основываясь на чрезвычайно постоянном понижении барометра, чего он не замечал за 30 лет. Это доказывает, как важны могут быть делаемые в Петербурге при Академии наук ежедневные наблюдения за воздушными переменами, по годам и разными явлениями. В воздухе чувствуема была какая-то густота и тяжесть. В 10 часов 7-го вода начала выступать из берегов, а в 11 ею уже был покрыт почти весь Петербург. В четверть третьего вода стала сбывать с тою же стремительностью, как и прибывала. Барометр внезапно поднялся до 30 дюймов (762 мм)… Государь приказал дежурному генерал-адъютанту Бенкендорфу послать придворный 18-весельный катер для помощи и спасения жителей. По исполнении сего приказа Государь пожаловал Бенкендорфу золотую бриллиантами украшенную табакерку со своим портретом, управляющему катером мичману Беляеву – Святого Владимира 4-й степени, а матросам – по 1000 рублей… По распоряжению правительства проведена на стенах домов черта, означающая высоту воды… Жертвы бедствия исчисляются числом не более 500 человек, благодаря тому, что стихия проявилась днем… Нигде в столице не представлялось столь печальной картины опустошения, как в Галерной гавани. Его Величество еженедельно в течение трех месяцев, а иногда и два раза в неделю посещал Гавань…

…На Васильевском острову все вообще домы, более или менее, внутренно или наружно, повреждены водою; из числа оных разрушено и снесено с фундамента – 242, исправлено (за зиму 1824-1825 гг.) на казенный счет – 192, печей новых складено на казенный счет – 159, прежних починено – 218, заборов поставлено – 259. Денежного пособия оказано: ремесленникам и промышленникам – 120 человек на сумму 17 тысяч 330 рублей, людям разного сословия для исправления домов, для продовольствия и проч. – 2534 чел. на сумму 173 тыс. 180 руб. 67 коп.; размещены по казенным квартирам – 425 чел., снабжены одеждой 5997 чел. на сумму 25 тыс. 423 р., получали ежедневно пищу 3300 чел. на сумму 4737 р. 69 1/2 к.

В Нарвской части разрушено домов – 4; дров у частных людей и на дровяных дворах разнесено 4574 сажени, погибших 4 человека.

Роздано неимущим тулупов – 45, полушубков – 25, порток– 27, рубах мужских – 68, женских– 44, малых мужских-169, женских – 130, сукна разного – 503 аршина, ситцу 6 кусков – 188 аршин 4 вершка, чулок русских – 90, немецких – 135, картузов – 15, шапок суконных – 21, мыла -6 пудов, коров – 227, на продовольствие – 215 коров.

Жители, видя столь живое участие и деятельность Правительства к облегчению всеобщего бедствия, сами ободрились и приступили к исправлению всего испорченного наводнением.

Несколько тысяч людей принялись за откачивание воды из нижних этажей, застучали молотки на крышах, разорванных ветром, подмоченные товары обсушались на тротуарах, размытые в великом множестве печки вновь клались. Через несколько дней во многих улицах изгладились совершенно следы опустошения. Скоро мы будем вспоминать о сем бедствии, как о некоем грозном сновидении. Красота столицы снова явилась в прежнем виде благоустроенного города.

Нынешнее наводнение было аршином с четвертью выше случившегося в 1777 г. и возвысившего воду до 9 футов 11 дюймов (302 см). Стало быть в нынешний раз вода поднялась выше обыкновенной на 11 футов 10 1/2 дюймов (362 см), а в Галерной гавани доходила до 15 футов (457 см).

…Известно, что Петр Великий в предосторожность на случай наводнения приказал всем коллегиям, присутственным местам и вельможам иметь свои катера, а прочих поощрял к содержанию лодок и яликов и даже раздавал оные недостаточным людям безденежно".

Яркие воспоминания о наводнении оставили некоторые декабристы, бывшие в 1824 г. молодыми армейскими и флотскими офицерами. Их свидетельства не только воспроизводят картины бедствия, но и говорят о мужестве, самоотверженности, бескорыстии и, конечно, о прекрасной воинской выучке участников чрезвычайного события.

Андрей Евгеньевич Розен (1799-1884) – барон, поручик лейб-гвардии Финляндского полка: "…осенью 1824-го стоял я с учебною командою в Новой Деревне, против Каменного острова. 7 ноября с восходом солнца отправился в манеж. Ветер дул такой сильный и порывистый, что в шинели не мог идти и отослал ее на квартиру. Во время учений заметили, что вода втекает в ворота, а когда их отворили, она потоком пошла в манеж. Немедленно повел команду беглым шагом к мосту, коего плашкоуты уже были подняты водою до такой высоты, что дощатые настилки с двух концов отделились совершенно и не было сообщения. Тогда солдаты поставили несколько досок наискось к поднявшемуся мосту и с помощью больших шестов перебрались по одиночке на мост, перебежали по нему на другую его сторону, где вода еще не выступила, так как этот правый берег был выше. Вода нас преследовала. Крестьяне выгоняли скот к Парголовским высотам. Но на лошадях ускакали, а рогатый скот утонул… Я собрал вещи и книги. Пол был на 4 фута (122 см) выше земли. Когда вода выступила из подпола, я перебрался на чердак и на крышу. Взору представилась картина необыкновенная. Все было в воде среди бушующих волн: избы крестьян, дачи, Елагинский дворец с правой стороны, Каменно-островский – с левой, деревья, фонарные столбы. К Новой Деревне, как к углу, прибило множество барок и лодок с Елагина острова. Мне удалось вскочить в такую лодку и с трудом пробраться вдоль деревни. Солдаты мои захватили три лодки и перевезли, плавая взад и вперед, всю команду. Тогда было около полудня, глубина воды была уже 6 фут (183 см). Во втором часу порывистый ветер стал утихать, вода быстро стала сбегать, и еще до заката солнца мы оставили свой ковчег и перебрались в наши квартиры. Печи промокли, дрова отсырели. Спал богатырским сном. На другой день осмотрел солдат, не оказалось только одного чехла от штыка. В Каменноостровском дворце вода испортила всю мебель и дошла до нижних рамок висевших картин. Книги мои промокли, особенно многотомная история Карамзина. Полковой командир, узнав различные подробности от солдат и от крестьян, хотел представить меня к награде орденом. Я благодарил и сказал ему, что невидимая сила прислала мне столько барок и лодок, что если бы имел их на Васильевском или в Галерной, то мог бы спасти людей и имущества на многие тысячи… В трое суток очистили улицы. Целую неделю от промокших печей и отсыревших дров продолжался угар. Доныне сохраняются красные черты, означающие до какой высоты достигло наводнение".

Александр Петрович Беляев (1803-1887) – мичман Гвардейского флотского экипажа: "…6-го ноября был сильный западный ветер, который затем превратился в страшную бурю, так что течение Невы остановилось, и вода стала заливать берега. В вечернем приказе я был назначен дежурным по баталиону, а брат мой (Петр, также мичман того же экипажа. – К. П.) дежурным на императорский катер, стоявший против дворца у набережной. Когда я шел от Калинкина моста, где мы жили, в казармы на Мойку, то едва не был сбит с ног силою урагана. Вода уже заливала улицы и захватывала всех пешеходов. Всего более было жаль бедных дам. По мере подъема воды стали показываться по улицам лодки. Одна из них направилась в наши ворота и этим проливом пристала к каменной лестнице, где вода стояла уже на пятой ступени из нижнего в верхний этаж. На этой лодке отправилось несколько матросов с офицерами для подания помощи в различных местностях. В Неве вода поднялась уже выше набережной, волнение сделалось громадным, плыть по реке уже не было возможности, все несло вверх против течения. Когда против дворца показалась сенная барка, уже вполовину затопленная, и люди кричали и просили о помощи, Государь, увидев их из окна, послал генерал-адъютанта Бенкендорфа, который в этот день был дежурным, приказать катеру снять этих несчастных. Генерал передал приказание брату моему, командиру катера. Оба они по пояс в воде, страшно холодной, взошли на катер и спасли бедствующих. Но когда поворотили ко дворцу, то катер не подавался ни на шаг, несмотря на всю силу 18-ти могучих весел. Брат доложил генералу, что вниз они плыть не могут, а надо поворотить по ветру и где будут погибающие, то подать им помощь. Генерал согласился с этим доводом, хотя, как и брат, был в одном мундире и оба они промокли до костей. Им посчастливилось спасти несколько человек на Петербургской стороне.

Там они проникли в один дом, прямо в верхний этаж, разбив окно и проложив толстую доску, как сходни. В доме их приняли с большим радушием, снабдили сухим бельем и халатами, напоили чаем с ромом, а также и команду и спасенных людей. К утру буря стихла и они отправились во дворец. Когда генерал доложил Государю, что ими сделано, и отозвался с похвалою о мужестве и распорядительности брата, Государь приказал тотчас же надеть на него орден Владимира 4-й степени. Брат, 18-летний юноша, никак не хотел надеть крест, отговариваясь от искреннего сердца, что ничего не сделал достойного такой награды. Генерал сказал ему: "Не ваше дело, молодой человек, рассуждать, когда Государю угодно вас наградить…". Помнится, что Бенкендорф получил табакерку с портретом государя, и рассказывали, не знаю, правда ли, что ему зачтен какой-то значительный казенный долг… Когда брат вернулся с караула, я и все товарищи с восторгом узнали о его подвиге и награде… Придя со службы домой, в квартире своей нашли страшное опустошение: мебель, платье, белье, все было почти уничтожено. Вода у нас стояла выше роста человека. Фортепьяно обратилось в лодку и плавало в комнате со всем тем, что на нем стояло. Несмотря на это, мы посовестились записаться в списки пострадавших. Много было несчастных, которые более нас нуждались в пособии от казны".

Дмитрий Иринархович Завалишин (1804-1892) – лейтенант 8-го флотского экипажа: "…7-го ноября готовили документы вместе с Ф. Лутковским. Увлеклись и не заметили, что вода заполнила двор. Когда в комнату потекли струи, выбраться через дверь уже не смогли. Нам сбросили сверху связанные жгутом простыни, и мы спаслись. Затем с морскими офицерами спасали людей в Коломне и Екатерингофе. Работа при плавании по улицам была нелегкая и очень даже опасная. Справляться с лодками, особенно при приеме в них людей, было очень трудно, вследствие страшной силы ветра, срывавшего с кровель железные листы, черепицы и доски… 10 ноября сопровождал начальника Морского штаба в Кронштадт. Военные корабли представляли страшное зрелище. Вследствие слишком экономичного отпуска денег на морское ведомство вся материальная часть его дошла до крайней степени запущения. Отчасти, впрочем, и по злоупотреблениям".

Василий Мирошевский – беллетрист и драматург: "…в 1824 г. служил в Кронштадте в экипаже. Часов в 10 утра хозяин сказал, что на улицах разлилась вода. Вслед вошла старуха и сказала: "Всех бы молодых баб потопила бы, за их грехи Господь нас наказывает". Вода в комнате была уже по колена. С трудом выбрался из двери. На улице – ужасная картина: вода в некоторых домах была по крышу. По счастью моему, разломало ветром и волнами забор. Я встал на него, достал рукой до крыши и влез на нее верхом. С чердаков был слышен плач и крик женщин и детей. Я никому не мог помочь. Но вдруг все переменилось – вода стала убывать… Сколько погибло – неизвестно, но полагают, что гораздо больше ста человек. Разнесло всю гавань, разломало пороховые магазины, много кораблей бросило на камни. Убытков на несколько миллионов".

Иоанн Виноградов, протоиерей: "…в начале 12-го часа пополудни долготерпеливый, но праведный Бог посетил Петербург, а паче Васильевский остров, неслыханным наводнением. Кратко было оное, но ужасно и гибельно. С означенного часа до двух пополудни вода, вышедшая из берегов своих за день ранее, лилась быстро и обильным потоком во дворы, по улицам, в нижние этажи, покрыв остров на весьма высокую меру. В соборном дворе Андреевской церкви, где я был дьяконом, было воды до целой сажени (213 см). Комнаты нижнего этажа, где я квартировал, были залиты оною до двух аршин (142 см), в обоих церквах полы были залиты вершков на 5 (22 см)".

По описанию П.П. Каратыгина: "…наводнение врезалось в память петербургских жителей, на много лет оставив по себе неизгладимые печальные следы. Напоминанию о нем способствовали, быть может, доныне сохранившиеся пометки на стенах домов в виде жестяных, а кое-где и мраморных досок с надписью – "7 ноября 1824 года". Осталось также множество страшных эпизодических рассказов и преданий о таинственной связи этого наводнения с жизнию императора Александра Первого: оно 12-ю месяцами и 12-ю днями предшествовало его кончине, а наводнение 10-го сентября 1777 года – тремя месяцами и двумя днями его рождению.