Термопленочные указатели в виде узких полосок наклеивают на металлические части контактных соединений. В интервале температур 70-100 °C термопленка изменяет свой цвет с красного на черный. При охлаждении контакта черный цвет вновь становится красным. Если контакт нагревается до температуры более 120 °C и его температура удерживается на этом уровне в течение 1–2 ч, термопленка приобретает грязновато-желтую окраску и после охлаждения контакта уже не восстанавливает своего первоначального красного цвета. По изменению цвета пленки судят о степени нагрева контактов.

Указатели нагрева с легкоплавким припоем применяют в местах, не доступных для контроля нагрева контактов при помощи термопленок. Два конца медной проволоки соединяют припоем с различным содержанием олова, свинца и висмута. Температура плавления таких припоев может быть получена от 95 до 160 °C. Один конец спаянной проволоки закрепляют непосредственно на контактном зажиме, а другой, загнутый в колечко, служит указателем.

При нагреве контакта, а вместе с ним и указателя до температуры, превышающей температуру плавления припоя, указатель отпадает, что свидетельствует о недопустимом нагреве контакта.

Для выявления перегрева контактов используются тепловизоры и инфракрасные радиометры.

Радиометр представляет собой прибор, фокусирующий тепловое излучение на чувствительный элемент, передающий соответствующий выходной сигнал на стрелочный индикатор. Наводка объектива радиометра на контактное соединение производится через оптический окуляр. При измерении прибор устанавливается на расстоянии 2-20 м от токопроводящей части.

С помощью радиометров выявляют неисправные контактные соединения разъединителей, токопроводов, наконечников кабелей, выводов силовых трансформаторов и другого оборудования.

6.3. Обслуживание высоковольтных изоляторов

Изолятор - это электротехническое устройство, предназначенное для электрической изоляции и механического крепления электроустановок или их отдельных частей, находящихся под разными электрическими потенциалами (ГОСТ 27744-88).

Арматура изолятора - часть изолятора, предназначенная для механического крепления к электроустановкам или объектам (ГОСТ 27744-88).

Подвесной изолятор - это линейный изолятор, предназначенный для подвижного крепления токоведущих элементов к несущим конструкциям или объектам (ГОСТ 27744-88).

Опорный изолятор - это изолятор, используемый в качестве жесткой опоры для электротехнического устройства или отдельных его частей (ГОСТ 27744-88).

Стержневой опорный изолятор - это опорный изолятор со сплошным телом в форме цилиндра или усеченного конуса, неподвижно соединенным с арматурой (ГОСТ 27744-88).

Стержневой подвесной изолятор - это подвесной изолятор с телом в форме цилиндра, жестко соединенный с арматурой, расположенной на концах (ГОСТ 27744-88).

На ПС применяются подвесные и опорные изоляторы.

В последние два десятилетия в электроэнергетике осуществляется постепенный переход на полимерную изоляцию, что привело к расширению применения полимерных изоляторов в электроустановках ВН.

Высоковольтные изоляторы, применяемые на ЛЭП, в аппаратах и оборудовании ОРУ, должны без старения выдерживать:

многократные температурные колебания в сочетании со знакопеременными механическими нагрузками;

длительное ультрафиолетовое облучение солнечной радиации;

воздействие электрической дуги без образования электропроводных следов;

действие токов утечки по поверхности в увлажненном и загрязненном состоянии (эрозийная стойкость);

воздействие неблагоприятных условий окружающей среды;

воздействие сильно неравномерного электрического поля;

действия и ошибки персонала при монтаже и эксплуатации.

Опыт эксплуатации показал неминуемость старения электротехнического фарфора, электропроводность поверхностного слоя стекла при увлажнении, разрушение стекла вследствие выщелачивания и электролиза, хрупкость этих материалов.

Изолятор состоит из изолирующей части, изготовленной из электротехнического фарфора или щелочного стекла, и металлической арматуры, служащей для крепления изолятора к заземленной металлической или железобетонной конструкции и для крепления к изолятору токопроводящих частей. Изолирующие части соединяются с арматурой с помощью цементно-песчаных связок из портланд-цемента.

Несмотря на указанные выше недостатки, фарфоровые изоляторы имеют широкое применение вследствие их высокой электрической и механической прочности, а также стойкости к атмосферным воздействиям.

Достоинствами изоляторов из щелочного стекла являются также высокие электрические и механические характеристики, хорошая стойкость к перепадам температуры и к воздействию химически агрессивных сред. Однако при сильных концентрированных ударах механическая прочность стеклянных изоляторов становится ниже, чем у фарфоровых, так как закаленное стекло рассыпается на мелкие кусочки (например, при ударе камнем).

Особенностью конструкции изоляторов является то, что их изолирующая часть соединяется с арматурой изолятора с помощью цементно-песчаной связки. Материалы соединяемых элементов обладают различными коэффициентами линейного расширения, то есть неодинаковы. Для компенсации деформаций, возникающих из-за разницы температурных коэффициентов линейного расширения, и снижения коэффициента трения между поверхностями раздела контактирующих элементов наносятся компенсирующие промазки в виде тонкого слоя битумного компаунда и устанавливаются эластичные прокладки.

Опорные изоляторы делятся на опорно-стержневые и опорно-штыревые.

Опорно-стержневые изоляторы, как правило, применяются для внутренней установки в РУ 6-35 кВ и представляют собой полые фарфоровые изоляторы, армированные фланцами для установки изоляторов и колпачками для крепления токоведущих частей.

Опорно-штыревые изоляторы применяются для внутренней и наружной установки. Изоляторы на напряжение 110 кВ и выше собираются в колонки из изоляторов напряжением 35 кВ.

Подвесные изоляторы применяются для подвешивания проводов к опорам ВЛ и шин РУ к металлическим и железобетонным конструкциям ПС. Эти изоляторы разделяются на тарельчатые и стержневые.

Тарельчатый изолятор содержит изолирующий элемент, к которому при помощи цементной связки крепится чугунная, покрытая цинком головка с гнездом для введения в него стержня другого изолятора при их соединении в гирлянду.

Защита изоляторов от разрушения при температурных перепадах обеспечивается применением компенсирующих промазок и эластичных прокладок.

Подвесные изоляторы стержневого типа применяются на ПС в качестве растяжек для крепления воздушных выключателей и РВ. В этих случаях фарфор работает на растяжение, поэтому механическая прочность стержневых изоляторов ниже прочности тарельчатых.

В соответствии с требованиями ПУЭ, выбор изоляторов из стекла и фарфора должен производиться по удельной эффективной длине пути утечки в зависимости от степени загрязнения в месте расположения электроустановки и ее номинального напряжения.

Длина пути утечки изолятора - это наименьшее расстояние по поверхности изоляционной детали между металлическими частями разного потенциала.

Эффективная длина пути утечки - часть длины пути утечки, определяющая электрическую прочность изолятора в условиях загрязнения и увлажнения.

Степень загрязнения - это показатель, учитывающий влияние загрязненности атмосферы на снижение электрической прочности изоляции электроустановок.

ГОСТ 9920-89 различает следующие степени загрязнения:

I - легкая при длине пути утечки 1,6 см/кВ;

II - средняя при длине пути утечки 2,0 см/кВ;

III - сильная при длине пути утечки 2,5 см/кВ;

IV - очень сильная при длине пути утечки 3,1 см/кВ.

Длина пути утечки L (см) изоляторов из стекла и фарфора должна определяться по формуле:

L = λэU k, (6.2)

где λэ - удельная эффективная длина пути утечки, см/кВ (определяется по табл. 6.2);

U - наибольшее рабочее междуфазовое напряжение, кВ (по ГОСТ 721);

k - коэффициент использования длины пути утечки (по таблицам ПУЭ). Это поправочный коэффициент, учитывающий эффективность использования длины пути утечки изолятора.

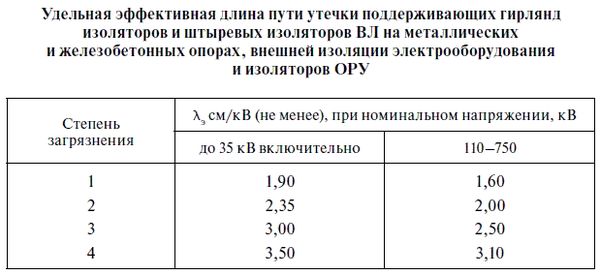

Таблица 6.2

Удельная эффективная длина пути утечки поддерживающих гирлянд и штыревых изоляторов ВЛ на высоте более 1000 м над уровнем моря должна быть увеличена по сравнению с нормированной в табл. 6.2:

от 1000 до 2000 м - на 5 %;

от 2000 до 3000 м - на 10 %;

от 3000 до 4000 м - на 15 %.

Количество подвесных тарельчатых изоляторов (m) в поддерживающих гирляндах и в последовательной цепи гирлянд специальной конструкции (V-образных, А-образных, Y-образных и др.) для ВЛ на металлических и железобетонных опорах должно определяться по формуле:

m = L /Хи, (6.3)

где Lи - длина пути утечки одного изолятора по стандарту или техническим условиям на изолятор конкретного типа, см.

Если расчет m не дает целого числа, то выбирают следующее целое число.

Основными причинами повреждения изоляции на ПС являются следующие:

низкое качество изготовления изоляторов из-за применения некондиционного сырья;

нарушение режимов обжига и охлаждения;

попадание в стекломассу стеклянных изоляторов кусочков шихты, огнеупорных материалов, в местах нахождения которых возникают местные напряжения, приводящие к разрушению изолятора при колебаниях температуры и механическом воздействии.

К основным факторам старения изоляции относится воздействие механических нагрузок, в результате чего в местах сочленений диэлектрика с арматурой образуются трещины, ускоренное старение компенсирующих промазок и прокладок, приводящее к снижению прочностных характеристик изоляторов, влияние изменений температуры окружающей среды, а также влияние атмосферных химически активных веществ.

Поверхность изоляторов загрязняется уносами промышленных предприятий и различными непромышленными уносами (грунтовая пыль, морская соль и т. д.). Наличие на поверхности изолятора сухого осадка практически не оказывает влияния на его разрядные характеристики. Увлажненное загрязняющее вещество образует электролит, который под действием приложенного к изолятору напряжения приводит к увеличению тока утечки по его поверхности с последующим возможным перекрытием изолятора.

Для повышения надежности работы изоляции в условиях загрязнений необходимы следующие мероприятия:

усиление изоляции путем введения в гирлянды дополнительных элементов, а также использование грязестойких изоляторов;

протирка изоляции тряпками, смоченными в воде или растворителе;

обмывка изоляторов под напряжением струей воды;

применение гидрофобных покрытий, противодействующих возникновению дорожек, проводящих ток при увлажненной поверхности.

С точки зрения применения изоляционных материалов изоляторы делятся:

на композитные (применение нескольких полимерных материалов);

цельные (применен один полимерный материал);

традиционные (фарфор, стекло) с полимерным покрытием;

традиционные с дополнительными полимерными элементами или ребрами.

В отечественной электроэнергетике наибольшее применение получили композитные изоляторы, содержащие изоляционное тело из высокопрочного армированного стеклоровингом эпоксидного компаунда, металлической арматуры и защитной оболочки.

Осмотры и профилактические испытания изоляторов. При визуальных осмотрах основное внимание обращается на целостность изоляторов, отсутствие трещин и сколов, защищенность цементных швов от влаги, окраску арматуры и отсутствие подтеков ржавчины по поверхности изоляторов.

При осмотре подвесных изоляторов проверяется состояние узлов их сочленений: не расцепились ли изоляторы в гирляндах или не порваны ли шапки изоляторов.

Визуальные осмотры штыревых изоляторов должны производиться перед началом каждой операции включения или отключения коммутационного аппарата.

Для изоляторов наиболее распространены следующие методы профилактических испытаний:

измерение сопротивления изоляции;

измерение распределения напряжения;

механические испытания.

Измерение сопротивления изоляции производится на отключенном оборудовании мегаомметром на 2500 В при положительной температуре окружающего воздуха. Для оценки результатов измерений установлено минимально допустимое значение сопротивления, которое для каждого подвесного или каждого элемента штыревого изолятора должно быть не ниже 300 МОм.

Для контроля состояния подвесной и опорно-штыревой изоляции основным считается метод измерения распределения потенциалов. Измерение производится под рабочим напряжением с помощью измерительной штанги. Суть метода заключается в том, что измеряется падение напряжения на каждом элементе изолирующей конструкции и результаты измерения сравниваются с нормальным падением напряжения, то есть с падением напряжения на всех участках при отсутствии повреждений изолятора. Нормы распределения падения напряжения табулированы.

Подвесные изоляторы из закаленного стекла электрическим испытаниям не подвергаются.

Механическим испытаниям подвергаются опорно-стержневые изоляторы типа ОНС разъединителей и отделителей. Такие изоляторы электрически непробиваемы. Их испытывают изгибающим усилием 40–60 % минимального разрушающего усилия при статическом изгибе. Механическое усилие прикладывается к изоляторам каждого полюса разъединителя или отделителя при помощи стягивающего приспособления. Продолжительность испытания 15 с.

6.4. Заземляющие устройства на ПС и в РУ

Заземляющее устройство - это совокупность электрически соединенных заземлителя и заземляющих проводников (ГОСТ 24291-90).

Заземление - это преднамеренное электрическое соединение какой-либо части электроустановки с заземляющим устройством (ГОСТ 24291-90). Заземление обеспечивает безопасность персонала и защиту от помех электронных приборов.

Защитное заземление - это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением (ГОСТ 12.1.009-76).

Зануление (защитное зануление) - это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением (ГОСТ 12.1.009-76).

Заземлитель - это проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных между собой проводников, находящихся в надежном соприкосновении с землей или ее эквивалентом, например, с изолированным от земли водоемом (ГОСТ 24291-90, ГОСТ 30331.1-95, ГОСТ Р 50571.1-93).

Заземляющий проводник - это проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем (ГОСТ 24291-90, ГОСТ 12.1.030-81).

Замыкание на землю - это случайное электрическое соединение токоведущей части непосредственно с землей, или нетоковедущими проводящими конструкциями, или предметами, не изолированными от земли (ГОСТ 12.1.009-76).

Напряжение прикосновения - это напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек (ГОСТ 12.1.009-76).

На ПС заземляющие устройства применяются в качестве защитных и рабочих заземлений.

Защитное заземление служит для обеспечения защиты персонала при повреждениях изоляции оборудования и замыкания токопроводящих частей на землю. Оно выполняется так, чтобы напряжение прикосновения не превышало нормируемых значений.

Рабочее заземление обеспечивает нормальную работу электроустановок: сохранение в работе на некоторое время поврежденной линии, гашение дуговых замыканий на землю, снижение коммутационных перенапряжений и уровня изоляции силовых трансформаторов и т. д.

Различают электроустановки, работающие с изолированной нейтралью, заземленной через дугогасящие реакторы (компенсированные сети), с заземленной нейтралью через сопротивления (активные и реактивные), в частности, с глухозаземленной нейтралью (эффективно заземленные сети).

Изолированная нейтраль - это нейтраль генератора (трансформатора), не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление (ГОСТ 12.1.030- 81).

Заземленная нейтраль - это нейтраль генератора (трансформатора), присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (ГОСТ 12.1.030-81).

Сети с изолированной нейтралью - это, как правило, сети напряжением 6-10 кВ, в которых ток замыкания на землю не превышает соответственно 30 и 20 А, и электрическая емкость которых мала.

При таких токах замыкания на землю в месте замыкания дуга самопогашается.

Если ток замыкания на землю превысит указанные значения, то его компенсируют с помощью дугогасящего реактора, один из выводов которого подключается к нейтрали трансформатора, а другой - к заземляющему устройству. С компенсацией емкостного тока работают сети до 35 кВ.

Сети напряжением 110 кВ и выше относятся к эффективно заземленным.

Нейтрали трансформаторов присоединяют к заземляющим устройствам наглухо или через заземляющие реакторы с малой индуктивностью так, чтобы при однофазных КЗ в сети напряжение на неповрежденных фазах относительно земли не превышало 1,4 Цф Большие значения токов замыкания на землю отключаются срабатыванием релейной защиты.