* * *

…Рецепты он выписывает себе сам. Находит аптекарей, которые продают ему то, что он хочет. Готовит для себя дьявольские снадобья, смешивая гашиш, пилюли, соки, опиум. Все болит: желудок, мочевой пузырь, зубы, кишечник, глаза. А когда очередная идея молнией ударяет в здание еще не поколебленного в нем убеждения, превращая его в руины, он – в упоении, плачет слезами ликования, поет и заговаривается, озаренный новым видением, недоступным для других людей. Так он обрисовывает добродетели сверхчеловека. Цель жизни – власть. "Где находил я живое, там находил я волю к власти"…

Среди философов Ницше – нарушитель спокойствия и благородный пират. Он вспугивает спящих, таранит крепости обывателей, сметает моральные постулаты, убивает Бога, рушит церковные устои.

"Так говорил Заратустра" – его завещание. Ницше пишет эту "Книгу для всех и ни для кого" в меблированных комнатах без печки. Печки дымят. А дым ест глаза. Лучше уж писать посиневшими пальцами. Рукописи он таскает с собой в чемоданах. На железную дорогу покупает билет подешевле. Едет из Рапалло в Ниццу, оттуда в Ментону и далее в Сильс-Мария, к горным высям.

И вот он сидит под низким потолком в тесной пастушеской хижине с видом на черную отвесную скалу. Постель не заправлена. На столе груды бумаг, склянки с лекарствами, бритвенные принадлежности. Он разговаривает с собой. Пишет для себя. Ведь никто же не хочет его читать. Все лежит мертвым грузом. Последняя часть "Заратустры" будет напечатана за его счет. Пусть так!..

Ницше проводит у себя инвентаризацию. Переписывает свои пожитки: 4 верхних рубашки, 4 ночных рубашки, 3 фуфайки, 8 пар носков, приличный сюртук… Двое черных брюк, одни теплые штаны, 2 черных жилета с высокой застежкой… теплые утренние туфли. Вот и все. Его жизнь умещается в чемодане. Остальное – в голове.

Ницше ослеп уже почти на три четверти, часто видит все как в клочковатом тумане, в городах мучим страхом попасть под колеса. Только когда он пишет, когда в голове разверзаются хляби, когда начинается оргия мыслей, когда он с кажущейся легкостью и веселостью совершает свои прыжки и скачки – часами, сутками, годами; когда мозг звенит и грозит расколоться, поскольку он знает: даже свои мысли нельзя полностью передать словами, и тем не менее передает, на сотнях и сотнях страниц; когда он смеется над волнами, над их убегающими вдаль белыми пенистыми космами, потому что знает тайну волн и познает все тайны, презирая их, – тогда Ницше живет.

В остальное время он лежит в постели под шрапнелью своих недугов. С распиливающей череп мигренью, кровавой рвотой, температурой и ознобом, обильным потоотделением по ночам, геморроем. Нервы – в постоянном напряжении. А сна все нет и нет: мышление отключить невозможно. За два месяца Ницше выпивает 50 граммов хлоралгидрата, чтобы урвать для сна всего пару часов.

* * *

Последнее и самое милое в его сознательной жизни пристанище он обрел в Турине. Бывшая столица герцогства и двух королевств: маленькая и старомодная, изящная и уютная. Вечером на мосту через По: "Чудесно. По ту сторону добра и зла!!"

Здесь, в Турине, Ницше – совершенно новый человек. Заказывает у портного такой элегантный костюм, какого у него никогда не было, и пальто на шелковой подкладке. И здесь же, в Турине, он устремляется, чуть ли не тая от блаженства, навстречу своему безумию.

"Не для меня речей ленивых власть

К тебе я, буря, прыгну прямо в пасть!"

Он пишет "Дионисовы дифирамбы", "Сумерки идолов", "Антихриста", он философствует молотом, и глаза и голова готовы к услугам.

А затем приходит потрясающее известие. Д-р Георг Брандес, датчанин, читает в Копенгагенском университете лекции om den tyske filosof – о немецком философе Фридрихе Ницше. В Германии, плоскомании духа, на это никто еще не отваживался. Брандес, ликует Ницше, из тех евреев-интернационалистов, коим сам черт не брат.

А в богатой Германии не находится издателя, желающего его печатать. Ницше просто не замечают. Прежний издатель его обманывает. Не платит гонораров. Последнюю часть "Заратустры" автор издает за свой счет в количестве 40 экземпляров. Большую часть раздаривает. Из общего тиража первых трех частей продано всего 70 экземпляров. Столь чужд он семидесяти миллионам имперских немцев.

Раз никто не хочет его понять, он должен объясниться. И делает это в "Ecce homo", самой оригинальной среди всех когда-либо написанных автобиографий. Из содержания: "Почему я так мудр. Почему я так умен. Почему я пишу такие хорошие книги…" Сам он – польский дворянин, без капли немецкой крови. Он никогда не задумывался над вопросами, которые таковыми не являются…

Он бросается в объятья безумия. Возвращается с одного из концертов в таком упоении, что не может сдержать смеха. Но затем десять минут его лицо искажено гримасой горя. Ему кажется, что туринки оглядываются на него. Посмотрев дома в зеркало, он находит, что у них есть к тому основания.

И вот однажды, в конце декабря 1888 года, за четыре месяца до рождения Адольфа Гитлера, он бросается на рыночной площади Турина к лошади, чтобы обнять ее, ибо уверен, что ее били. Повис у извозчичьей клячи на шее и плачет, пока его не уводят домой. "К тебе я, буря, прыгну прямо в пасть!"…

Его привозят из Турина в Базель. В доме для умалишенных холодно и неуютно. "Завтра я сделаю вам, добрые люди, великолепную погоду", – говорит Ницше. Он чувствует себя настолько хорошо, что мог бы выразить свое состояние только музыкой. Издает радостные крики и поет. Через восемь дней за ним приезжает мать.

Франциска Ницше помещает сына в йенскую психиатрическую лечебницу. В отделение больной проходит, вежливо раскланиваясь направо и налево. Говорит уверенно, с чувством собственного достоинства и большим воодушевлением. То по-итальянски, то по-французски. Стремится пожать руку каждому врачу. И снова и снова требует, чтобы к нему привели бабу.

С утра до вечера на нем больничная шапочка. Никто не имеет права отобрать ее у него. Санитару, разыскивающему его, достаточно заглянуть в ванную. Когда Ницше купается, он на верху блаженства. Улыбаясь, он просит врача: "Дайте мне немного здоровья".

Карл Ясперс – ему тогда шесть лет, он будет изучать медицину и заложит в Германии основы экзистенциализма – пишет в своей книге о Ницше, что начавшееся в 1888 году умопомрачение возникло из внешних обстоятельств, а не из внутренней предрасположенности. И коли уж ставить диагноз, то душевная болезнь есть, по всей вероятности, паралич.

В мае 1890 года Франциске Ницше разрешают взять сына домой, в Наумбург. Он добродушный больной, а она ласковая сиделка – ставит ему вечером к изголовью воду с глюкозой и наглухо закрывает окна.

…Август 1900 года. Уже одиннадцать лет Ницше живет с помраченным рассудком. Вот и теперь лежит на кушетке в одной из комнат второго этажа виллы Зильберблик, к тому же с воспалением легких. Правая сторона лица парализована, речь пропала. В ночь на 25-е – апоплексический удар. Утром врач находит его без сознания, хрипящим, с легкой дрожью в руках и ногах. Ницше больше не приходит в себя. В полдень он умирает.

К торжественной церемонии прощания на открытый гроб кладут легкое покрывало. И без того тесное помещение библиотеки переполнено. Воздух сперт, приходится открыть окно. В довершение всего приглашенный сестрой оратор! Искусствовед той категории, какую ненавидел Ницше. Обретя кафедру, человек начинает говорить, расчленяет жизнь и творчество Ницше на периоды, и кажется, его речи не будет конца… Если бы покойник в те минуты встал из гроба, напишет один из присутствовавших, то выбросил бы оратора… в окно, а нас изгнал из храма.

Но покойник не шелохнется. Лежит недвижно, с восковым лицом. Лишь смотрит одним глазом. А вкруг виллы Зильберблик хлещет дождь…

Введение

Предположив, что истина есть женщина, – как? разве мы не вправе подозревать, что все философы, поскольку они были догматиками, плохо понимали женщин? что ужасающая серьезность, неуклюжая назойливость, с которой они до сих пор относились к истине, были непригодным и непристойным средством для того, чтобы расположить к себе именно женщину. Да она и не поддалась соблазну – и всякого рода догматика стоит нынче с унылым и печальным видом. Если только она вообще еще стоит! Ибо есть насмешники, утверждающие, что она пала, что вся догматика повержена, даже более того, что она находится при последнем издыхании. Говоря серьезно, есть довольно прочные основания для надежды, что всякое догматизирование в философии, какой бы торжественный вид оно ни принимало, как бы ни старалось казаться последним словом, было только благородным ребячеством и начинанием; и быть может, недалеко то время, когда снова поймут, чего, собственно, было уже достаточно для того, чтобы служить краеугольным камнем таких величественных и безусловных философских построек, какие возводились до сих пор догматиками, – какое-нибудь народное суеверие из незапамятных времен (как, например, суеверие души, еще и доныне не переставшее бесчинствовать под видом суеверных понятий "субъект" и Я), быть может, какая-нибудь игра слов, какой-нибудь грамматический соблазн или смелое обобщение очень узких, очень личных, человеческих, слишком человеческих фактов. Будем надеяться, что философия догматиков была только обетованием на тысячелетия вперед, подобно тому как еще ранее того астрология, на которую было затрачено, быть может, больше труда, денег, остроумия, терпения, чем на какую-нибудь действительную науку, – ей и ее "сверхземным" притязаниям обязаны Азия и Египет высоким стилем в архитектуре. Кажется, что все великое в мире должно появляться сначала в форме чудовищной, ужасающей карикатуры, чтобы навеки запечатлеться в сердце человеческом: такой карикатурой была догматическая философия, например учение Веданты в Азии и платонизм в Европе. Не будем же неблагодарны по отношению к ней, хотя мы и должны вместе с тем признать, что самым худшим, самым томительным и самым опасным из всех заблуждений было до сих пор заблуждение догматиков, именно, выдумка Платона о чистом духе и о добре самом по себе. Но теперь, когда оно побеждено, когда Европа освободилась от этого кошмара и по крайней мере может наслаждаться более здоровым… сном, мы, чью задачу составляет само бдение, являемся наследниками всей той силы, которую взрастила борьба с этим заблуждением. Говорить так о духе и добре, как говорил Платон, – это значит, без сомнения, ставить истину вверх ногами и отрицать саму перспективность, т. е. основное условие всяческой жизни; можно даже спросить, подобно врачу: "откуда такая болезнь у этого прекраснейшего отпрыска древности, у Платона? уж не испортил ли его злой Сократ? уж не был ли Сократ губителем юношества? и не заслужил ли он своей цикуты?" – Но борьба с Платоном, или, говоря понятнее и для "народа", борьба с христианско-церковным гнетом тысячелетий – ибо христианство есть платонизм для "народа", – породила в Европе роскошное напряжение духа, какого еще не было на земле: из такого туго натянутого лука можно стрелять теперь по самым далеким целям. Конечно, европеец ощущает это напряжение как состояние тягостное; и уже дважды делались великие попытки ослабить тетиву, раз посредством иезуитизма, другой посредством демократического просвещения – последнее при помощи свободы прессы и чтения газет в самом деле может достигнуть того, что дух перестанет быть "в тягость" самому себе! (Немцы изобрели порох – с чем их поздравляю! но они снова расквитались за это – они изобрели прессу.) Мы же, не будучи ни иезуитами, ни демократами, ни даже в достаточной степени немцами, мы, добрые европейцы и свободные, очень свободные умы, – мы ощущаем еще и всю тягость духа и все напряжение его лука! а может быть, и стрелу, задачу, кто знает? цель…

Сильс-Мария, Верхний Энгадин, июнь 1885

Отдел первый: о предрассудках философов

1

Воля к истине, которая соблазнит нас еще не на один отважный шаг, та знаменитая истинность, о которой до сих пор все философы говорили с благоговением, – что за вопросы предъявляла уже нам эта воля к истине! Какие странные, коварные, достойные внимания вопросы! Долго уже тянется эта история – и все же кажется, что она только что началась. Что же удивительного, если мы наконец становимся недоверчивыми, теряем терпение, нетерпеливо отворачиваемся? Если мы, в свою очередь, учимся у этого сфинкса задавать вопросы? Кто собственно тот, кто предлагает нам здесь вопросы? Что собственно в нас хочет "истины"? – Действительно, долгий роздых дали мы себе перед вопросом о причине этого хотения, пока не остановились окончательно перед другим, еще более глубоким. Мы спросили о ценности этого хотения. Положим, мы хотим истины, – отчего же лучше не лжи? Сомнения? Даже неведения? Проблема ли ценности истины предстала нам, или мы подступили к этой проблеме? Кто из нас здесь Эдип? Кто сфинкс? Право, это какое-то свидание вопросов и вопросительных знаков. И поверит ли кто, что в конце концов нам станет казаться, будто проблема эта еще никогда не была поставлена, будто впервые мы и увидали ее, обратили на нее внимание, отважились на нее? Ибо в этом есть риск, и, может быть, большего риска и не существует.

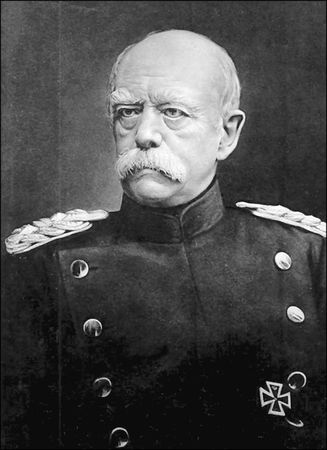

Отто фон Бисмарк (1815–1898) – первый канцлер Германской империи, осуществивший план объединения Германии "железом и кровью" и прозванный "железным канцлером". А. Белый считал, что Бисмарк всегда стоял перед Ницше "как страшный двойник его устремлений"

2

"Как могло бы нечто возникнуть из своей противоположности? Например, истина из заблуждения? Или воля к истине из воли к обману? Или бескорыстный поступок из своекорыстия? Или чистое, солнцеподобное, созерцание мудреца из ненасытного желания? Такого рода возникновение невозможно; кто мечтает о нем, тот глупец, даже хуже; вещи высшей ценности должны иметь другое, собственное происхождение, – в этом преходящем, полном обольщений и обманов ничтожном мире, в этом сплетении безумств и вожделений нельзя искать их источников! Напротив, в недрах бытия, в непреходящем, в скрытом божестве, в "вещи самой по себе" – там их причина, и нигде иначе!" – Такого рода суждение представляет собою типичный предрассудок, по которому постоянно узнаются метафизики всех времен; такого рода установление ценности стоит у них на заднем плане всякой логической процедуры; исходя из этой своей "веры", они стремятся достигнуть "знания", получить нечто такое, что напоследок торжественно скрещивается именем "истины". Основная вера метафизиков есть вера в противоположность ценностей. Даже самым осторожным из них не пришло на ум усомниться уже здесь, у порога, где это было нужнее всего. А усомниться следовало бы, и как раз в двух пунктах: во-первых, существуют ли вообще противоположности и, во-вторых, не представляют ли собою народные расценки ценностей и противоценности, к которым метафизики приложили свою печать, пожалуй, только расценки переднего плана, только ближайшие перспективы, к тому же, может быть, перспективы из угла, может быть, снизу вверх, как бы лягушачьи перспективы, если употребить выражение, обычное у живописцев. При всей ценности, какая может подобать истинному, правдивому, бескорыстному, все же возможно, что иллюзии, воле к обману, своекорыстию и вожделению должна быть приписана более высокая и более неоспоримая ценность для всей жизни. Возможно даже, что и сама ценность этих хороших и почитаемых вещей заключается как раз в том, что они состоят в фатальном родстве с этими дурными, мнимо противоположными вещами, связаны, сплочены, может быть, даже тождественны с ними по существу. Может быть! – Но кому охота тревожить себя такими опасными "может быть"! Для этого нужно выжидать появления новой породы философов, таких, которые имели бы какой-либо иной, обратный вкус и склонности, нежели прежние, – философов опасного "может быть" во всех смыслах. – И, говоря совершенно серьезно, я вижу появление таких новых философов.

3

После довольно долгих наблюдений над философами и чтения их творений между строк я говорю себе, что большую часть сознательного мышления нужно еще отнести к деятельности инстинкта, и даже в случае философского мышления; тут нужно переучиваться, как переучивались по части наследственности и "прирожденного". Сколь мало акт рождения принимается в счет в полном предшествующем и последующем процессе наследования, столь же мало противоположна "сознательность" в каком-либо решающем смысле инстинктивному, – большею частью сознательного мышления философа тайно руководят его инстинкты, направляющие это мышление определенными путями. Да и позади всей логики, кажущейся самодержавной в своем движении, стоят расценки ценностей, точнее говоря, физиологические требования, направленные на поддержание определенного жизненного вида. Например, что определенное имеет большую ценность, нежели неопределенное, иллюзия – меньшую ценность, нежели "истина", – такого рода оценки, при всем их важном руководящем значении для нас, все же могут быть только оценками переднего плана картины, известным родом niaiserie, потребной как раз для поддержки существования таких созданий, как мы. Предположив именно, что вовсе не человек есть "мера вещей"…