* * *

Полярные реминисценции обнаруживаются и в Библии. В Книге Исаии говорится об обители (сонме) богов на краю Севера, куда стремился один из возгордившихся и наказанных за это сынов человеческих – Денница, сын Зари (Ис. 14, 13). Северные те боги, по Библии, обитают на священной горе, хорошо известной в индоиранской традиции под названием Меру. В Книге Иова подробно и эмоционально описывается полярная ночь:

"Ночь та, – да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев! О! ночь та – да будет она безлюдна; да не войдет в нее веселие! Да проклянут ее проклинающие день, способные разбудить Левиафана! Да померкнут звезды рассвета ее: пусть ждет она света, и он не приходит: и да не увидит она ресниц денницы…" (Иов 3, 6–9).

Эмоциональные заклинания пророка пробуждают в памяти те многочисленные строфы Ригведы, где говорится о долгой и страшной тьме, которая скрывает врагов бога Индры. В библейской Книге Иисуса Навина содержится ссылка на еще более древнюю книгу Праведного, где описывается поведение Солнца в приполярных областях: "Стояло Солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день" (Нав. 10, 13). Данный фрагмент практически полностью соответствует строкам Ригведы: "Свою колесницу бог Солнца остановил посреди неба", где также в метафорической форме описывается полярный день.

Российская исследовательница Л.М. Алексеева (физик по образованию) проделала гигантскую работу по выявлению полярных реминисценций в славянском фольклоре. Результатом явилась 456-страничная монография "Полярные сияния в мифологии славян" (М., 2001), где убедительно показано, что древние северные реалии легли в основу известных волшебных сказок. Многие их образы-мифологемы, а также обрядовая поэзия, народные поверья, заговоры и заклинания навеяны созерцанием великолепного зрелища полярных сияний, которые в первобытную эпоху были постоянным явлением в нынешних средних широтах – из-за смещения магнитного полюса.

Данный геофизический феномен является одной из возможных причин глобального изменения климата, выразившегося в резком похолодании и, как следствие, – в миграции наших прапредков – индоевропейцев (а также других пранародов) с Севера на Юг. Какие же свидетельства о тех невообразимо далеких временах сохранились до нынешних времен? Конечно, хотелось бы иметь побольше материальных артефактов и других археологических памятников. Они, безусловно, есть. Однако зачастую возникают трудности с их идентификацией и датировкой. Сегодня, скажем, все больше и больше специалистов высказывают сомнение в абсолютной непогрешимости и всемогуществе такого достижения современного содружества наук, как радиоуглеродный метод хронологии и определения древнейших исторических событий. В 1989 году на семинаре "Истоки адаптации современного человека", подводя итог дискуссии, британский ученый Эрик Тринкхаус утверждал: "<…> Мы не обладаем средствами определения точной хронологии для периодов, где кончаются возможности применения метода изотопа углерода (примерно 35 тысяч лет до нашего времени) и далее в глубину истории в течение всего среднего плиоцена". Многие зарубежные археологи склоняются к выводу, что хронология переходного периода не поддается определению методом изотопа углерода С14, и поэтому потребовалось применение целого ряда новых методов определения времени. Применение иных методик: метод с помощью урана, люминесцентный метод (тепловой или оптический) и метод электронно-спинового резонанса (ЭСР) показали, что возраст многих скелетов архаичного человека, ранее датированных с помощью радиоуглеродного метода, был определен неправильно.

Действительно, сам принцип радиоуглеродного метода, лишенного калибровки, таков, что он допускает погрешность, растущую пропорционально возрасту объекта, что применительно к древним памятникам приводит к отклонению от реальных дат (установленных другим путем) до 1000–2000 лет и не дает истинных дат в календарной шкале. Археологи сами же подтвердили абсурдность данного метода и его абсолютизации при раскопках одной из древних пещер в Иране, когда результаты радиоуглеродного анализа нижних слоев показали дату 6595–6054 год до новой эры, в то время как вышележащий слой (то есть заведомо более молодой) показал дату 8610 (разница в сторону абсурда – 2556 лет). Провели радиоуглеродные "замеры" одного старинного английского замка, согласно документам построенного 738 лет назад; радиоуглеродный анализ дал цифру на порядок выше – 7370 лет! Не менее удивительными оказались контрольные замеры живых растений и животных: срезанная роза по результатам радиоуглеродного анализа показала, что она уже мертва 600 лет, а живые моллюски и их раковины дали даты – в одном случае 1200 лет, в другом случае – 2300 лет! [9]

И совсем уж к невероятным (прямо скажем – умопомрачительным) результатам привел анализ пепла, выброшенного при извержении вулкана Сент-Гелиз 18 мая 1980 года. Экспериментальная изотопная проверка пепла привела к разбросу дат с высшей планкой в 2 800 000 лет. А исследование вулканического пепла, спрессованного после извержения на Гавайах в 1800 году, дало совершенно ошеломляющую цифру – 3 миллиарда лет [10] . Вот тебе и объективная методика! Можно ли после этого доказывать, что в руках ученых (и прежде всего – археологов) находится абсолютный критерий истинности в виде безосновательно разрекламированного радиоуглеродного метода определения любых геологических или исторических дат [11] .

Где же в таком случае следует искать "дно" человеческой истории? Официальная наука, как известно, втискивает ее во временные рамки всего пяти тысячелетий (три тысячи лет до новой эры и две тысячи лет – новая эра), хотя еще древневавилонские ученые, с чьим мнением солидаризировался М.В. Ломоносов, рассчитывали совершенно иной срок – четыреста тысяч лет (без одного года) до времени существования Вавилона. Еще более поразительную цифру (с точки зрения европейской традиции) называли жрецы древних майя на основании астрономических и календарных вычислений: начальной точкой мировой истории они считали 5 041 738 год до новой эры – дата, которую сегодня не в состоянии понять и осмыслить ни один историк или археолог. Впрочем, и это, как говорится, не предел. Древнеиндийские мыслители (а есть все основания полагать, что их знания опирались на гиперборейскую традицию) оперировали хронологическими циклами в сотни миллионов и миллиарды лет.

Известный американский исследователь древнейшей истории Мишель Кремо настаивает на еще более фантастической цифре – не мене 200 миллионов лет! Впрочем, в своей нашумевшей книге (написанной в соавторстве с Ричардом Томпсоном) он приводит совсем иную цифру, связанную с находкой в Южной Африке множества металлических шаров, на поверхности которых четко просматривается простенький узор в виде насечек. Найдены эти шары, явно искусственного происхождения, на большой глубине при проведении взрывных работ в геологическом пласте, возраст которого насчитывает 1,8 миллиардов (!) лет. Такова, возможно, нижняя граница существования разумной жизни на Земле [12] .

* * *

Что же из всего этого вытекает для лучшего понимания российской истории и более адекватного соответствия ее объективным реалиям, событиям и процессам? Безусловно, теоретические выводы зарубежных исследователей – француза Байи, американца Уоррена и индийца Тилака – имеют прямое отношение к России хотя бы потому, что циркумполярная область, традиционно именуемая Гипербореей-Туле, в значительной своей части находилась в принадлежащей России акватории современного Северного Ледовитого океана, на его крупных островах и по всему материковому Крайнему Северу. То же можно сказать и о зарубежной Арктике – Аляске (входившей ранее в состав Русской Америки), канадского Заполярья и Гренландии (в настоящее время являющейся датской территорией).

Во многом вышесказанное можно отнести и к населяющим эти территории коренным народам. Несмотря на непрерывные миграции, продолжающиеся к тому же многие тысячи лет, всегда сохранялось некое первичное этническое ядро, непосредственно связанное с гиперборейской прародиной, гиперборейской протоцивилизацией и гиперборейской пракультурой. Как уже говорилось, русский народ (каким он известен по многочисленным источникам в последние десять веков) как никакой другой связан именно с этой (и именно с такой!) нордической традицией. Но не он один. Гиперборейские корни без труда обнаруживаются и у других российских народов Севера и примыкающих к нему регионов – у угро-финнов, самодийцев, алтайцев, тюрок, палеоазиатов, представителей монгольских, тунгусо-маньчжурских и других народностей, объединяемых в настоящее время в большую общую ностратическую этнолингвистическую группу.

Гиперборея была, есть и будет. Россия навсегда останется гиперборейской! Мы – россияне – прямые наследники древнейшего пранарода и богоизбранные хранители сакральных традиций мировой культуры. Потому-то и неудивительно, что именно к России (или к древним территориям, где раскинулась современная Россия) во все времена было приковано внимание тех, кого занимала история Гипербореи и судьба ее наследия…

Русский Север, Урал и Сибирь непосредственно связаны с историей древней Гипербореи, поскольку они являются континентальным продолжением погибшего арктического материка (или архипелага – в данном случае это не имеет никакого значения). Здесь не только сохранились немые свидетельства гиперборейской старины в виде разного рода археологических следов и культурологических отголосков. Здесь жив самый дух Гипербореи, также обусловленный вышеназванными геополитическими и природно-космическими причинами. А архаичное мировоззрение многих коренных (и, к сожалению, малочисленных) народов Севера, Сибири и Дальнего Востока непосредственно вырастает из гиперборейского. Конечно, дабы убедиться в правильности высказанных мыслей и тем более – согласиться с ними, читателю придется внимательно прочесть всю книгу от начала до конца.

2. Урал – становой хребет Евразии

Урал – естественная горная стена, отделяющая Европу от Азии. Азиатскую часть России вплоть до Тихого океана принято именовать Сибирью. Урал, по существу, – начало Сибири, ее форпост. Но это – если смотреть из Европы. Со стороны Китая или Японии, например, Сибирь не начинается, а оканчивается Уралом. Сравнительно недавно стали говорить еще и о Дальнем Востоке как некоторой обособленной территории. Это неверно и в географическом, и в геополитическом смыслах. Дальний Восток – от Чукотки с Камчаткой до острова Сахалин и Приморья – всегда был и будет частью Сибири, хотя и не всегда именовался так, как сегодня. Впрочем, и о Сибири географы иногда говорят как о Северной Азии…

В полной мере разноголосица в наименовании относится и к Уралу. До XVIII века такого топонима не было ни на одной карте: Уральские горы прозывались Каменным Поясом (или просто Камнем), а река Урал – Яиком. Современным названием Уральский хребет обязан замечательному историку и неутомимому государственному деятелю Василию Никитичу Татищеву (1686–1750). Что касается реки Урал, то такое название она получила в наказание: Екатерина Великая повелела лишить ее прежнего имени за участие яицких казаков в восстании Емельяна Пугачева.

Понятно, что новое название никаким новым вовсе не было, и на карты оно попало не случайно. В обиходе народов, населявших уральский регион, есть немало слов с похожим корнем. Например, у башкир популярен богатырь с таким именем и записан народный эпос "Урал-батыр". Сам автор топонимической новации – Татищев – считал Урал словом тюркского происхождения, означающим "пояс", но, как выяснилось позже, это далеко не так. У финно-угорских народов, испокон веков проживающих в урало-сибирском регионе, также есть похожие слова: например, ур-ала – "вершина горы" у мансийцев. А монголы обогатили евразийскую топонимику словом арал – "остров" (откуда, по мнению ряда ученых, происходят названия и Аральского моря и Уральского хребта). Наконец, нельзя не отметить, что в санскрите также можно отыскать слова, которые в эпоху Великого переселения индоевропейцев с Севера на Юг могли оставить отпечаток на гидронимике миграционных путей и преодолеваемых территорий: uras – "лучший"; uru – "широкий". Кстати, на Русском Севере немало озер с таким же корнем, а река Ура встречается не только в Северном Прионежье и Пиненском крае, но и в Древней Индии.

Известен также подход, выводящий название Урала из самых глубин человеческой истории. Такая точка зрения обосновывается в публикациях В.М. Кандыбы и П.М. Золина. Они выводят целую группу топонимов и гидронимов из имени первобога Ура (ср. с эллинским Ур аном – Небом ). Отсюда происходят название первой проторусской столицы – тоже Ура, и победный клич "ура", название самого народа – урусы (а также югры – "южных уров"), названия рек – Ур ал, Ам ур и т. п.

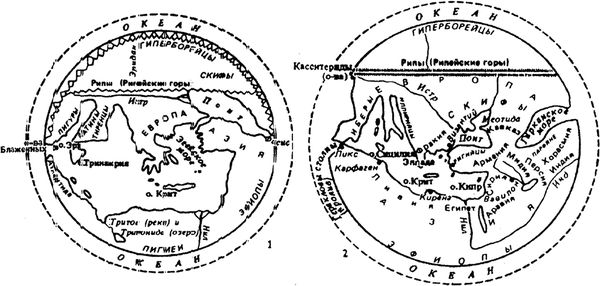

О великом Каменном поясе – горном хребте, протянувшемся на тысячи километров, – знали очень давно. Греки называли его Рипейскими горами (рис. 1), хотя и имели весьма смутное представление об их местонахождении. Знали, что где-то на Севере, осознавали, что очень далеко, но конкретные сведения были давно утрачены, и сказать что-либо более определенное никто не мог. Впрочем, очевидцы, побывавшие в далеком северном регионе, все же были известны – о них речь впереди. Античные географы и писатели считали Рипейские горы своеобразным рубежом известного им мира. За ними начиналась Terra incognita – Неизвестная земля.

Земля по представлению Гесиода (ок. 700 г. до н. э.). Земля по Гекатею (конец VI века до н. э.)

Рис. 1. Рипейские (Уральские) горы в представлении античного мира (современная реконструкция)

Откуда появилось само название гор – никто не знает. Простодушные греки даже не подозревали, что в основе странного названия лежит древнеарийский корень rip, встречающийся в священных гимнах Ригведы и означающий не что-нибудь, а именно "гору". Тем более не ведали эллины, что обские угры – остяки (ханты) – также называют горы сходным образом – реп (ед. ч.). Это странное на первый взгляд совпадение странным может казаться лишь приверженцам господствующих ныне в лингвистике представлений об изолированном происхождении и развитии языковых семей. Что касается разделяемой автором настоящей книги теории языкового моногенеза (согласно которой все языки возникли из единого источника), то факт совпадения лексем, означающих "гору", в индоевропейских и финно-угорских языках является самим собой разумеющимся. (Кроме того, в санскрите есть слово riph, означающее "рокотать", а на Русском Севере зафиксированы реки Рип и Рипинка.)

Тем не менее уже в древности сложилась достаточно устойчивая система взглядов относительно того, что представляют собой Рипейские (Уральские) горы. Во-первых, они отделяют Север от Юга. Во-вторых, сразу за ними начинается Ледовитый океан, в старину он прозывался по-разному: Кронидским – у эллинов, Молочным или Студеным – у славян, Морем Мрака – у арабов и т. д., а где-то в пределах этих морей находится счастливая страна – Гиперборея или же по-другому – Острова Блаженных, где процветает золотой век. В-третьих, Рипейские горы отделяют реки, текущие на Север, от рек, текущих на Юг, и сами служат истоком многих из них. В-четвертых, в сих северных краях всегда высоко над головой сияет Полярная звезда и ковш Большой Медведицы. В-пятых, здесь царит полярный день, сменяемый полярной ночью (соотношение между ними в разных источниках оценивается по-разному). В-шестых, реки и ручьи, текущие в этих горах, золотоносные, а недра таят несметные богатства. В-седьмых, сами горы труднопроходимы из-за дремучих лесов и неприступных скал – зато изобилуют зверем, птицей и рыбой.

Средневековье восприняло и эти представления, и название вытянутого, подобно гигантской сабле, горного массива – Рифей (так вокализировалось в конечном итоге имя Рипейских гор). Знания о них, пока не проникли сюда пытливые землепроходцы, черпались в основном из канонических источников, например из "Естественной истории" Плиния Старшего – величайшего ученого-энциклопедиста древности: