Гипотеза, по которой суша когда-то находилась под водой и наоборот, одной из первых пришла в голову человеку. И она в общих чертах верна. Мифы о сотворении зачастую начинаются с разлива вод, которые уходят, лишь когда Бог осушает их излишки (иудеи) или вытаскивает землю на поверхность своей удочкой (полинезийцы), или когда Мускрат поднимает наверх ил, чтобы сделать из него первый континент (Северная Америка). Как я говорил в первой главе, многие античные авторы долго и многотрудно бились над этим вопросом. Так, Геродот, Аристотель, Полибий, Страбон и некоторые другие заметили, что на суше встречаются окаменелости морских обитателей.

Тем не менее одно дело сказать, что теперешняя суша была когда-то водой, а вода – сушей, и совсем другое – показать, как выглядела карта утром 1 января 100 000 000 г. до н. э. Геология только начинает оформляться как наука, отделившись от нечеткой массы умозаключений XVII и XVIII вв. о том, размножаются ли камни подобно животным.

В начале XIX в. французский анатом барон Жорж Кувье распределил геологические формации в порядке их возникновения, основываясь на окаменелостях, в них обнаруженных. Очевидно, что жизнь претерпевала изменения в ходе истории Земли. Кувье, пытавшийся объяснить сей факт, утверждал, что наша планета несколько раз накренялась, заставив океаны выплеснуться из своих пределов и затопить континенты вместе с животными. Когда вода вернулась на место, эти земли заселили те, кто выжили в незатопленных областях.

Хотя эта теория казалась разумной тогда, когда было известно лишь несколько геологических периодов, разделенных крупными пробелами, в наше время она уже не соответствует фактам, когда множество найденных окаменелостей говорят о том, что эволюция была постепенной и никакие катастрофы Кувье ее не прерывали. Дарвин привел это открытие к рациональному виду более 100 лет назад. И его теория об эволюции путем естественного отбора самых приспособленных (с небольшими изменениями) пережила ожесточенные нападки со стороны верующих и одержала верх над оппозицией.

Для того чтобы разгадать прошлое поверхности Земли, нам придется пристально изучить породу и найденные в ней окаменелости, сведения о которых мы только сможем получить. Такое исследование называется палеогеография или историческая геология. Например, вам нужно узнать, что происходило на конкретной квадратной миле в начале триаса. Вы легко найдете ответ, если на ее поверхности сохранились окаменелости этого отрезка времени. Как известно, известняк и мел лежат на дне мелководных морей, песок намывают реки в дельтах и долинах, а торф появляется в болотах.

Но что делать, если этот участок закрыт формациями более позднего периода или находится на дне морском? Ваша задача еще более усложняется по мере того, как вы углубляетесь в прошлое: формации становятся меньше, а их состояние хуже.

Однако ситуация никоим образом не является безнадежной. Многое о географии прошлого можно узнать, изучая строение Земли, процессы возникновения скальных пород и распространения живых существ. Окаменелости расскажут нам о том, какие перешейки и водные каналы существовали в былые времена, какой тогда был климат, куда направлялись течения в океане.

Для определения возникновения и исчезновения перешейков лучше всего подходят окаменелости крупных сухопутных животных, поскольку они активно передвигаются по земле, но не способны пересечь даже узкую полоску воды. С другой стороны, летающие представители животного мира, птицы и насекомые, могут с порывом ветра во время бури перебраться через водную преграду; мелкие сухопутные животные могут переплыть на дрейфующих обломках деревьев; а семена растений и личинки мелких животных могут перенести птицы.

Таким образом, обнаружив, что в древние века один и тот же вид крупного сухопутного животного обитал на двух участках земли, ныне разделенных водой, мы делаем вывод о том, что эти участки в тот период соединялись перешейком. Так мы узнали, например, что Северная и Южная Америки оставались обособленными в первой половине эпохи млекопитающих, также называемой кайнозоем. Примерно к концу миоцена Панамский перешеек поднялся из воды и связал их, позволив животным мигрировать. Вот почему в Техасе живут броненосцы, а в Бразилии ягуары.

Несколько десятилетий назад многие ученые, которые не располагали теми доказательствами, которые есть у нас сегодня, и не удосуживались лишний раз подумать, высказывали безрассудные гипотезы о существовании перешейков, пересекавших океаны. Конечно, атлантологи моментально превратили эти идеи в "научные доказательства" их теории потерянных континентов. Например, Грегори в Англии заполнил Тихий океан целым сонмом предполагаемых континентов и перешейков. Они пользуются этими аргументами, настаивая на том, что титаноферы (похожие на носорогов животные, распространившиеся по Северной Америке и Азии в начале кайнозоя), должно быть, перебрались по перешейку в центре Тихого океана, поскольку на очевидном перешейке Дальний Восток – Аляска было слишком холодно. Но нам неизвестно, во-первых, какова температура на Беринговом перешейке (возможно, климат был мягким), а во-вторых, какие морозы могли переносить титаноферы (возможно, они были покрыты шерстью, как мамонты).

Еще один строитель перешейков, английский натуралист Х.И. Форрест, пытался убедить читателей в том, что когда-то существовал перешеек через северную часть Атлантического океана, включавший в себя Ирландию. Хотя он, вероятно, действительно существовал, Форрест желал непременно датировать его плейстоценом, последней эпохой перед началом современного периода, чтобы по времени он как раз мог стать основой сказания Платона. А это, к сожалению, не получится.

Форрест основывал свои аргументы в основном на распространении растений, ползающих животных и пресноводных рыб. Все это медленно эволюционирующие формы, некоторые из них почти не изменили вида и места жительства с мезозоя, то есть за прошедшие шестьдесят и более миллионов лет. Посему они не могут служить для изучения поверхности Земли в плейстоцен. С другой стороны, распространение крупных сухопутных животных в плейстоцен наводит на мысль о перешейке между Дальним Востоком и Аляской через Берингов пролив, но не между Лабрадором и Европой.

Недавно Симпсон из Американского музея естественной истории разработал временную таблицу возникновения и исчезновения Берингова перешейка. Он отталкивался от сравнительного анализа процентного присутствия видов, родов и семейств животных, которые жили одновременно в разных частях света в различные периоды. Симпсон заключил, что Берингов перешеек был открыт для передвижения большую часть кайнозоя, закрывшись лишь в середине эоцена, в середине и конце олигоцена и еще какой-то период после последнего отхода льдов в плейстоцен, который продлился до наших дней. Могли также случаться и более краткие перерывы, но их трудно определить.

Симпсон и многие его коллеги согласны с тем, что, согласно изученным окаменелостям, основные массы суши в кайнозой находились почти на том же месте, что и сейчас, хотя мелководные моря затопляли континенты, а перешейки открывались и закрывались. Следовательно, за последние 50 миллионов лет континенты соединялись так же, как и на современных картах, – Беринговым проливом, Панамой, Суэцем и немного ранее перешейком между Австралией и Малайским полуостровом через Новую Гвинею. В названный период, говорят эти ученые, не существовало прямых соединений между Африкой, Южной Америкой и Австралией, животные мигрировали только через северные континенты.

Распространение животных является фатальным для многих затопленных континентов атлантологов. Например, Льюис Спенс предполагал два континента в Тихом океане: один, растянувшийся на восток и запад от Гавайских островов до Малайского архипелага, включая Новую Гвинею, Целебес и Борнео; и второй, уходящий на север от Новой Зеландии. Первый, к сожалению, лежит точно поперек одной из самых четких границ распространения животных на Земле. Это "линия Воллеса", проходящая через Индонезию и отделяющая восточный регион от австралийского. Направляясь с Борнео в Новую Гвинею, попадаешь из индо-малайского мира обезьян, кошек, буйволов и слонов в совершенно иной мир кенгуру и ехидн. Во втором регионе все млекопитающие (за некоторым редким и легко объяснимым исключением) – яйцекладущие млекопитающие или сумчатые. В первом все они принадлежат к более высокому "плацентарному" типу, к которому относимся и мы сами. Единственные плацентарные, достигшие Новой Гвинеи, – это собаки и свиньи, привезенные человеком, мелкие грызуны, которые могли переплыть океан на обломках древесины, и летучие мыши, которые просто прилетели. Эти факты показывают, что водный барьер Целебеса, морей Банда и Тимор не меняет местоположения долгое время, вероятно с мезозоя. А континент Спенса, который позволил бы животным этих двух зон беспрепятственно смешиваться, не достоин обсуждения.

Однако до кайнозоя свидетельства о существовании перешейков уже не позволяют прийти к какому-то заключению с такой же легкостью. Более того, некоторые сведения серьезным образом наводят на мысль о том, что южные континенты были соединены в мезозой и ранее. Возможно, их соединяла Антарктика (за эту идею ратовал покойный великий Генри Фаерфилд Осборн) или перешейки, пролегавшие через южную часть Атлантического и Индийского океанов. А это подводит нас к вопросу о Гондване.

Однако прежде, чем приступить к обсуждению этой темы, нам следует разобраться в том, что такое континент. Современная картина Земли, которую разработали геологи на основе хода течений, действия землетрясений, состава метеоров и прочих подсказок, возможно, не совсем верна, но, без сомнения, гораздо ближе к истине, чем ее предшественницы. Поэтому придется обходиться такой, пока не появится что-то лучшее.

Как утверждают геологи, верхний слой Земли – ее кожа – это кора из горных пород, которую мы все видим. Однако по мере приближения к ядру порода становится все горячее и горячее, а на глубине 50 или 100 миль превращается в раскаленную добела массу, которая расплавилась бы, окажись она на поверхности. Однако там, внутри, это не совсем жидкость, поскольку чудовищное давление удерживает ее в состоянии, похожем на стекло – некристаллическое, то есть аморфное, вещество, которое противостоит мгновенным воздействиям, как твердое тело, но поддается долгосрочным, как жидкость. Итак, выходит, что вещество Земли от этого слоя внутрь похоже на раскаленное стекло. Оно называется "магма" и не уступает по прочности стали. Покрывает землю никеле-во-железная кора радиусом 3500–4000 миль.

Отложим в сторону железную кору и сосредоточимся на двух внешних слоях: тонкой кристаллической прослойке ближе к поверхности и толстой стекловидной основе ближе к центру. Кристаллическая прослойка состоит в основном из двух видов породы: плотного, как базальт, преимущественно представленного солями кремния и магния, и легкого, как гранит, преимущественно представленного солями кремния и алюминия, с различными промежуточными подвидами. Тяжелые породы, содержащие магний, называются "сима" (аббревиатура от латинских названий кремния silicium и магния magnesium), а легкие, содержащие алюминий, – "сиаль" (соответственно, кремний silicium и алюминий aluminium).

Породы этих видов распределены по планете вовсе не случайным образом. Напротив, регионы суши, как правило, состоят из сиаля, а океанское дно – из симы. На самом деле континенты являются "заплатками" сиаля, плывущими по коре симы, словно битый лед по реке. Геологи предполагают, что эти заплатки насчитывают в толщину от десяти до шестидесяти миль, но как бы там ни было, они уходят в симу дальше, чем выступают над ней, как айсберги в воде. Гранитные породы настолько характерны для континентов, что их иногда так и называют – породы континентального типа.

И эта связь настолько тесная, что геологи, обнаружив породу сиаль под водой или на острове, предполагают, что здесь когда-то находился большой участок суши. С другой стороны, они думают, что острова, полностью состоящие из вулканической симы, например как группа Самоа, поднялись с морского дна при извержении вулканов. Следовательно, такие острова не могут быть остатками какого-либо континента. Геологи не рассматривают гипотезы Спенса о континентах в центре Тихого океана и выдумки других атлантологов, поскольку острова Полинезии принадлежат к такому типу вулканической симы.

Чтобы определить, где могли существовать континенты, нам нужно изучить дно океана. Оно представлено несколькими формами: мелководные континентальные шельфы, являющиеся всего-навсего затопленными краями континентов; огромные подводные равнины, лежащие на глубине многих миль и ровные на всем протяжении; области относительно неглубокие с гористым рельефом, словно горная гряда затонула и остались видны только верхушки.

Изучая скорость колебаний при землетрясении, геологи могут получить неплохое представление о том, из чего состоит земная кора под океанами, поскольку колебания распространяются со скоростью, которая варьируется в пределах 26 процентов, а это слишком много для ошибки эксперимента. Таким образом они и узнали, что на глубине есть только сима, а в континентальных шельфах и неровных, относительно неглубоких регионах присутствует и сиаль. Самые обширные области глубинной симы находятся в центре Тихого, на юге Индийского и в Северном Ледовитом океане. То есть это "постоянные" океаны, где никаких континентов не было, нет и не будет.

Что ж, достаточно уже о My, Пане и теософской Лемурии, которых атлантологи помещали в центр Тихого океана, – самое нереальное место для континента на Земле. Огромная тихоокеанская впадина симы, вероятно, одна из самых стабильных и давних характерных черт земной поверхности, теперешний вид которой оставался почти без изменений на протяжении по крайней мере 500 миллионов лет. На рис. 6 показана карта Тихого океана с "андезитовой линией", к востоку от которой не было обнаружено даже мелкого осколка континентальной породы.

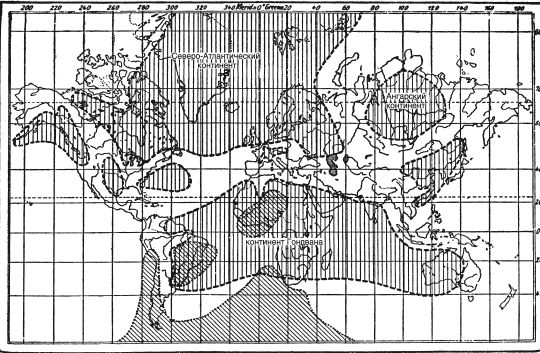

Рис. 12. Представление Суэсса о структуре мира в позднем палеозое, из "Палеогеографии" Даки

Естественно, людям всегда было интересно, почему большая часть сиаля Земли сосредоточена в одном полушарии вокруг Европы, отдав другому полушарию почти всю воду. Однако до сей поры никому не удалось найти ответа на этот вопрос. В конце XIX в. Осмонд Фишер и Джордж Дарвин предположили, что Луна – это агломерация недостающей части спальной коры, выброшенной центробежной силой в те времена, когда Земля была горячее и жиже и вращалась быстрее. Однако расчеты показали, что масса Луны примерно в 37 раз больше, чем должно быть по этой гипотезе. К тому же у нее особенная сила притяжения – 3,7, а у гранитной коры Земли – 2,5.

Огромные подводные горные цепи (где, как вы помните, можно на полном основании заподозрить существование затонувшего континента) находятся в юго-западной части Тихого океана (включая острова Фиджи и Новую Зеландию) и в северо-западной части Индийского. Атлантический океан выстлан симой с небольшими "заплатками" сиаля кое-где. Также "континентальные" породы встречаются на островах, где морское дно, предположительно, состоит частично из сиаля: среди прочих это Фиджи и Сейшелы в Индийском океане, Канары и Мадейра в Атлантическом, причем последние, очевидно, являются полуостровом, затонувшим когда-то с запада и северо-запада по побережью Марокко.

Некоторые даже заявляли, что континентальные породы попадаются в небольших количествах на вулканических Азорских островах, именно там, куда ортодоксальные атлантологи помещают Атлантиду. Хотя большинство геологов с осторожностью относятся к геологической истории Азорских островов из-за недостатка информации, некоторые заключают, что они могут оказаться остатками более крупного острова, размером с Испанию. Тем не менее думающие так уверены в том, что остров затонул к концу миоцена, когда наши предки еще бегали голышом по лесам и питались ягодами да личинками жуков, если повезет.

По вопросу затонувших континентов современные геологи разделились на три школы: школа неподвижных континентов, школа континентов, пересекающих океаны, и школа дрейфующих континентов. Геологи первого направления, например Метью, не верят ни в какие затонувшие континенты. Максимум, что могло случиться, говорят они, ряд мелких подвижек существующих участков земли с появлением и исчезновением перешейков. Представители второй школы, напротив, полагают, что в прошлом могли существовать континенты, которые затонули. А доминирующая третья школа утверждает, что континенты не меняют размеров и формы, но дрейфуют по поверхности Земли.

Вторая школа, выступающая за Гондвану и перемещение континентов, началась с австрийского палеонтолога и геолога Мельхиора Неймайра (которого вы можете помнить по третьей главе, где он упоминался как автор первой в мире палеогеографической карты Земли) и умозаключений о Лемурии Блэнфорда, Склэтера и Хэкеля.

За Неймайром последовал австриец Эдуард Суэсс, в свое время слывший великим мудрецом в геологии, которой активно занимался более полувека. В 80-х гг. XIX в. он развил идеи своих предшественников в огромном пятитомном трактате по геологии мира "Лицо Земли". Суэсс полагал, что в палеозойскую эру, эпоху рыб, беспозвоночных и угля, существовал один крупный континент в Южном полушарии, помимо тех, что были в Северном. Он назвал его Гондваной, – это слово встречалось в индийских трудах, описанных Блэнфордом. (Помните гондов и несимпатичные обычаи этого племени?)

В то же время, по словам Суэсса, существовали два континента в Северном полушарии. Первый, Северную Америку, полуостров которой доходил до Европы через Гренландию и Исландию, он назвал "Атлантидой"; второй, Восточную Азию, – "Ангарской землей" в честь сибирской реки. Мелководное море, отделившее Гондвану от Ангарской земли, он нарек "Тефией" в честь Титании из греческой мифологии, супруги нашего старого приятеля Океана. Суэсс думал, что Гондвана разделилась в мезозойскую эру, а перешеек в Атлантике оставался и в кайнозое. Вероятно, это слишком рано для Атлантиды Платона, но вот повлиять на миграции млекопитающих в кайнозой он мог.

На рис. 12 показано представление Суэсса о строении мира в конце палеозойской эры в соответствии с мнением более позднего немецкого геолога Эдгара Даки. Даки, активный сторонник Гондваны, также верил в своеобразную теорию эволюции "Учение о типах". Он полагал, что человеческая раса существовала как отдельная ветвь эволюции до палеозоя или как некий центральный ствол эволюционного дерева, а все прочие животные представляли вырожденные боковые ветви.

В юрский и меловой периоды, когда миром правили динозавры, в соответствии с учением Неймайра – Суэсса, Гондвана постепенно разломилась, и некоторые ее части затонули. Первыми отделились Австралия и Новая Зеландия, что объясняет отсутствие там плацентарных млекопитающих, поскольку таковые еще не появились на момент отделения. Следующей ушла Южная Америка, унеся с собой довольно любопытный набор млекопитающих, которые населяли ее до тех пор, пока она не воссоединилась с Северной Америкой: травоядные плацентарные млекопитающие, например наземные ленивцы, и плотоядные сумчатые, вроде тех, что сейчас встречаются в Австралийском регионе, например сумчатый волк и сумчатая куница.