Закавказские надписи и рисунки на камне невозможно обсудить здесь подробно, как и с определенностью связать их с тем или иным поселением. Самая большая группа наскальных рисунков находится в Кобистане (Гобустане), в 40 милях (64 км) к югу от Баку, недалеко от каспийского побережья. На полуострове Апшерон, совсем рядом с Баку и нефтяными месторождениями, в районе Дюбенди, есть маленькая пещера с изображением трех в высшей степени стилизованных человеческих фигур, козла и быка. Арсланов, специалист по наскальной живописи, считает, что в этой пещере существует хронологическая последовательность, как та, что основана на свидетельствах четырех тысяч рисунков на скалах Кобистана, по смыслу применимая к другим рисункам. Козел относится к раннему бронзовому веку (3-е тыс. до н. э.), хотя в соседнем поселении позднего бронзового века фигурки козлов встречаются на плитах, формирующих каменное ограждение, что указывает на развитие даже в начале 1-го тыс. до н. э. искусства резьбы по камню. У изображенного в этой маленькой пещере быка, похоже, козлиная голова. Рисунков в Кобистане бесчисленное множество, и они еще требуют длительного изучения. Стратифицированные залежи у одной из скал были связаны с вертикальной последовательностью изменения рисунков. Крупные быки, вероятно представляющие bos primigenius, считаются типичными для ранних фаз, однако когда именно это было – вопрос открытый. Странные женские фигурки наводят на мысль о существовании культа плодородия. На некоторых рисунках представлены длинные гребные лодки. Предположительно, они использовались на Каспийском море, но когда и кем – сказать невозможно. Множественные изображения лошадей, часто наложенные на изображения крупного рогатого скота, должно быть, были нанесены позже, не раньше 2000 г. до н. э. Хотя почти наверняка наскальные рисунки Кобистана относятся к неолитическому или более раннему периоду, они все же, вероятнее всего, были выполнены позднее, чем армянские наскальные изображения, обнаруженные на горе Арагац, Гегамском хребте, Сюнике, а также в Загха и Нал-Тепе. Примечательными чертами являются сюжет, связанный с охотой, и маленькие размеры людей и животных. В Нал-Тепе есть изображение группы охотников, которых сопровождают женщина и ребенок. Мужчины вооружены луками, стрелами, копьями и гарпунами, с ними собаки. Они охотятся, судя по всему, на диких овец, серн и оленей. Как и в охотничьих сценах из Чатал-Хююка, которые, вероятнее всего, выполнены примерно в то же самое время, в армянских рисунках часто передано ощущение быстрого движения. Это искусство в высшей степени непосредственно, хотя смысл изображенного часто остается непонятным современному человеку. Представляется, что чем более скованный и шаблонный рисунок, тем позднее он выполнен. Хотя все еще очень сложно, если не сказать невозможно, связать искусство резьбы по камню с точными периодами существования деревенских поселений.

4-е тыс. до н. э. заслуживает подробного обсуждения, поскольку оно непосредственно предшествовало ранней закавказской культуре, которая расцвела в последней четверти этого периода. К сожалению, существующие свидетельства чрезвычайно скудны. Лишь немногие поселения имеют слои, точно приписываемые периоду 4000–3250 гг. до н. э. Такие поселения в основном существовали и в следующем тысячелетии, когда и достигли своего наивысшего расцвета. Кюль-Тепе IA, расположенное в Нахичеванском районе долины Аракса, – наиболее известное поселение этого периода. Там он представлен 8,3-метровыми отложениями от девственной почвы на глубине 12,8–21,1 м, где последовательность слоев прерывается лишенным какого-либо своеобразия слоем толщиной 1 фут (30,5 см). Простая керамика изготовлена довольно грубо и представлена кувшинами с короткими горлышками и без них. Есть часть раскрашенной керамики, но краска нанесена небрежно. Пряслица указывают на ткачество. Некоторые металлические предметы из ранних слоев изготовлены из чистой меди, другие содержат от 0,4 до 0,7 % мышьяка. Судя по всему, людям были известны только ковка и отжиг. Встречаются кремневые клинки, но более важным оставалось обсидиановое производство. Сырье, которым также пользовались жители Шому-Тепе, поступало из месторождения, находившегося к востоку от озера Севан. Найденные здесь каменные молотки и зубила указывают на существование техники обработки камня. Были обнаружены и серпы с маленькими кремневыми или обсидиановыми лезвиями и костяными ручками. Кюль-Тепе – не одно поселение в этой части Закавказья, относящееся к 4-му тыс. до н. э. В основании высокого кургана Каракёпек-Тепе (ниже по течению от Нахичевани) также были найдены халколитические остатки. Но Кюль-Тепе имеет особое значение – из-за значительной последовательности слоев. Две радиоуглеродные датировки помогли создать неприу-крашенную картину Закавказья до ранней закавказской культуры: одна дата относится к образцу, извлеченному с глубины 18,2 м, то есть недалеко от девственной почвы – 3807 г. до н. э. ±90; второй образец извлечен с глубины 15,35 м и датирован 2908 г. до н. э. ± 150; вторая дата представляется заниженной, тем более в свете третьей радиоуглеродной датировки образца, извлеченного с глубины всего лишь 8,5 м, – 2920 г. до н. э. ± 90.

В Араратской долине и вокруг нее есть несколько древних поселений с культурными слоями, вероятно непосредственно предшествовавшими переходу к ранней закавказской культуре. Шенгавит I, Шреш-Блур I, Мохра-Блур I, Сев-Блур I и др. описываются как переходные к этому культурному периоду. К нему же относится Кюль-Тепе IB (Нахичевань). Для керамики 4-го тыс. до н. э. характерен светло-желтый лощеный шликер поверх основы, обожженной при умеренных температурах, при этом глина смешана с песком. Сардарян назвал этот период поздним неолитом. Геометрические и репрезентативные рисунки, такие как веточки, иногда наносились на керамику нарезкой. Также здесь присутствует орнамент в виде пунктира. В Кюль-Тепе найдены чашки с ручками в виде выступов со светло-желтым шликером или окрашенные в красный, серый и коричневый цвет. Сельскохозяйственная экономика развивалась в направлении, определенном в 5-м тыс. до н. э. Совершенствовалась техника обработки камня, на что указывают найденные каменные топоры, молотки и мотыги. Однако представляется, что охота по-прежнему оставалась для людей важным источником продовольствия.

С завершением этого культурного периода в Армении и Грузии родилась новая эра. Ее приход окутан туманом неизвестности. Немногочисленные обнаруженные свидетельства будут описаны далее. Старый простой уклад деревенской жизни уступил место культуре, возможно сначала не слишком отличающейся от предыдущей, но с большим потенциалом и множеством ответвлений. В настоящей книге мы рассмотрим горные районы – Закавказье, Северо-Западный Иран и Восточную Анатолию.

Глава 3

От Кавказа до Евфрата – ранняя закавказская культура

В последней четверти 4-го тыс. до н. э. вся обширная зона – от Кавказа до территории за верхним Евфратом и озера Урмия – начала демонстрировать общее единообразие материальной культуры. Процесс продолжался еще больше тысячи лет. Он предполагает этническое единство, которое, учитывая чисто доисторические свидетельства, трудно доказать. Возможно, однажды необходимые данные предоставят антропологи. Такой информации в настоящее время нет, поэтому, когда речь идет о населении этого горного района в 3-м тыс. до н. э., невозможно избежать обращения к другим территориям и более поздним периодам. Возможный альтернативный источник свидетельств – глоттохронология – метод сравнительно-исторического языкознания, который с помощью статистических методов позволяет восстановить звуки разговорного языка за много веков до самых первых письменных документов из данного региона. Автор настоящей книги считает, что, поскольку лингвистическое развитие – бесценный источник информации о происхождении этнических групп, зачастую является единственным, он не может дать надежные свидетельства за пределами обычной степени предусмотрительности. Математические навыки могут увести довольно далеко от исторической достоверности. Некоторые выводы по поводу этнического сходства даны ниже. Однако нельзя не предостеречь относительно неодинакового уровня знаний о разных регионах обширной зоны, в которой существовала эта культура, о проблемах терминологии и ограниченных рамках детальной хронологии.

Сейчас об этой культуре известно намного больше, чем в первые десятилетия после Второй мировой войны. Эти знания по большей части являются результатом кропотливой работы многих советских археологов из трех закавказских республик – Армении, Грузии и Азербайджана. Там исследование ранней закавказской культуры, которую в этих республиках называли Куроаракской, считалось почетным делом. В процессе раскопок обнаружили массу находок, которые исследовали лучшие специалисты республик. Полученные материалы были дополнены результатами немногочисленных раскопок в Турции и Иране, а также исследованиями автора настоящей книги. Спасательные операции в районе Элезыга, на территории, которая должна была быть затопленной после строительства плотины Кебан, также дополнили знания об этой широко распространившейся культуре. Все это можно сравнить с результатами раскопок в районе Малатьи. На основании всего упомянутого можно сделать намного более убедительные выводы, чем раньше, но многие вопросы все еще остаются без ответа.

В специализированных публикациях, посвященных этой культуре, никогда не было унифицированной терминологии. Большинство советских ученых использовали понятие "куроаракская культура", а Пиотровский и Мунчаев называли ее энеолитической культурой Закавказья. Термин "энеолитический" часто использовался советскими специалистами для обозначения большей части этого периода, хотя третья, и последняя, его фаза считается "ранним бронзовым веком". Есть еще один термин – "закавказский медный век". Отметим, что эти понятия более тесно связаны с этапами развития металлообработки, чем те, что использовались, к примеру, в Анатолии, несоветскими археологами. Все зависит от важности, придаваемой производству керамики и металлообработке соответственно. Другие термины отражают подход, основанный на части культурной зоны, расположенной в Турции и Иране. Так, например, автор данной книги ввел понятие "ранний анатолийский бронзовый век", а Р. Дайсон – "культура Яник". Против последнего можно возразить: раскопки Яник-Тепе, безусловно, важны, но не там зародилась эта культура. Трудно найти выражение, которое было бы одновременно и коротким, и смысловым. Термин "ранняя хурритская культура" является в какой-то степени оправданным, однако остается спорным, да и в любом случае нежелательно навешивать этнические ярлыки на доисторические культуры. Если какое-то одно поселение взять как типовое и его именем назвать всю культуру, то ее следует именовать шенгавитской, но и это вряд ли правильно. Можно было бы рекомендовать понятие "восточноанатолийская ранняя бронзовая культура", но вот только появление бронзы имело место лишь в трех последних столетиях 3-го тыс. до н. э. Ни один географический термин для этой культуры не лишен неадекватности или анахронизма. В данной книге предложено и используется понятие "ранняя закавказская культура", которое не противоречит археологическим свидетельствам. Более полное название "ранняя закавказская и восточноанатолийская культура" представляется слишком длинным.

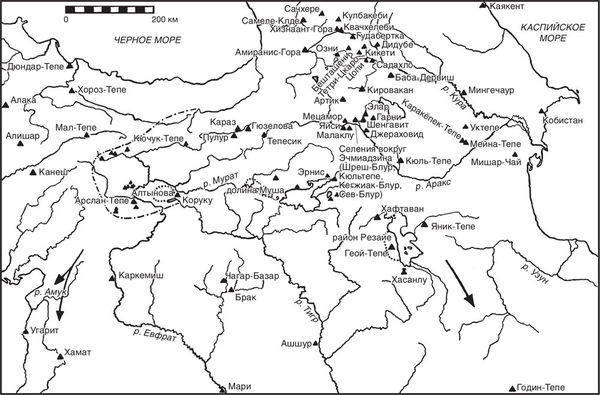

На карте 2 показан регион распространения этой культуры. Здесь видны некоторые центры скопления поселений, среди них – долина Аракса. Можно утверждать, что только благодаря своему географическому положению она вполне могла быть местом зарождения культуры, которая уже оттуда распространилась в разных направлениях. Теория весьма привлекательна, но едва ли может основываться только на распределении мест обитания людей. Сначала следует рассмотреть и сравнить характер, развитие и хронологию материалов из каждого региона в рамках культурной зоны, а уж потом выдвигать теорию относительно места зарождения культуры. Это тем более необходимо ввиду существующих у многих археологов тенденций считать свой район работы – даже одно-единственное поселение – местом зарождения культуры, откуда пошло ее распространение. Физическая география высокогорной зоны такова, что некоторые регионы мало населены, а в других – плотность населения чрезвычайно высока. Так что распределение поселений само по себе не может означать внешнего или местного происхождения культуры.

Карта 2. Важные поселения ранней закавказской культурной зоны и за ее пределами (Стрелки показывают направление распространения культуры от места ее зарождения. Прерывистая линия обозначает примерную западную границу культурной зоны. Линии из точек окружают районы особенно плотной занятости, куда следует включить также долину вокруг Еревана)

Тройственное разделение доисторических культур чрезвычайно популярно у археологов. Разве не должны все этапы человеческого развития иметь начало, середину и конец? Такое разделение на три основных периода было предложено для ранней закавказской культуры историками Армении и Грузии; для восточноанатолийской части – автором; для современного периода К Геой-Тепе – археологом, проводившим там раскопки. Сейчас о культурной последовательности 3-го тыс. до н. э. в Грузии и Армении известно достаточно много, чтобы отнести все материалы к одному из периодов. Но радиоуглеродный анализ проводился слишком редко, чтобы на соответствующие даты можно было полностью полагаться, хотя они, безусловно, дают достаточно упорядоченную последовательность периодов. Даты также показывают, что теорию проникновения в северном направлении к Кавказу нельзя принять без дополнительных исследований, потому что в двух поселениях Грузии – Квачхелеби (Квацхелеби) и Амиранис-Гора – культурные слои датируются 3000 г. до н. э. Для Квачхелеби С1 дата 2800 г. до н. э. ± 90 была получена из культурного слоя, под которым располагается еще два. А для поселения Амиранис-Гора мы располагаем двумя датами, полученными не из самого нижнего слоя: 2835 г. до н. э. ± 170 и 2680 г. до н. э. ± 180. Южнее – в долине Аракса – из Кюль-Тепе II определили дату – 2920 г. до н. э. ± 90. Близость трех радиоуглеродных дат из отдельных поселений делает их еще более убедительными. Правда, хотелось бы иметь больше дат, особенно из Армении, где неизвестны более ранние периоды, чем третья заключительная фаза ранней закавказской культуры. Для абсолютной хронологии второго периода есть одна дата из Геой-Тепе – 2574 г. до н. э. ± 146; из Яник-Тепе – от 2621 г. до н. э. ± 79 до 2324 г. до н. э. ± 78. В третий период попадает две даты из Яник-Тепе: 2086 г. до н. э. ± 104 и 1816 г. до н. э. ± 63, и одна из Шенгевита IV – 2060 г. до н. э. ± 80. Все это дает возможность установить примерную продолжительность этой культуры-долгожительницы: от 3250 до 1750 г. до н. э. При этом ранние культурные слои во многих регионах возникли намного позже даты начала самой культуры, а остатки в таких консервативных регионах, как Ванский, должно быть, сохранились и до 1500 г. до н. э. Отметим, что единственно бесспорное свидетельство для такой низкой датировки конца ранней закавказской культуры в Ванском регионе дают радиоуглеродные даты из Яник-Тепе закавказской культуры. Иначе таким образом всего лишь заполнялся пробел до подъема Урарту. Свидетельства из Хафтавана (северо-восточный край озера Урмия) дают основания полагать, что аналогичный консерватизм существовал и там.

С увеличением числа материальных свидетельств более ранние упрощенные теории в какой-то мере утрачивают силу. Эволюция ранней закавказской культуры в целом была сложнее, чем предполагалось изначально. Один из выводов автора о том, что вначале существовала удивительная однородность материальной культуры (это подтверждает факт наличия керамики в обширной зоне – от Малатьи до Кавказа и от Эрзинкана до озера Урмия), остался в силе. Так же как и общее утверждение, что эта однородность имела тенденцию распадаться на региональные варианты, хотя она отчетливо проявилась только в третьем периоде трехчастного хронологического разделения. Так что вполне мог существовать период быстрого и широкого заселения этой горной зоны пришельцами, за которым последовал более длительный этап культурной стабильности, при этом переход занял несколько столетий.

Большой интерес историков и филологов к приходу индоевропейцев, особенно хеттов, на Ближний Восток через Кавказ около 2000 г. до н. э. и позже предполагает изменение материальной культуры на рассматриваемой горной территории, по крайней мере в Закавказье и Восточной Анатолии. Тем не менее нарушение непрерывности вовсе не является очевидным. Важные перемены, произошедшие в третьем культурном периоде, явившиеся результатом прогресса в металлообработке и торговле, представляются заслугой местного населения, а не индоевропейских пришельцев, археологических следов которых найдено крайне мало. Более того, ранняя закавказская культура, продолжившаяся в разной степени в начале 2-го тыс. до н. э., оказала глубокое влияние на последующие культуры.