В 2003 году Белый город Тель-Авива был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный образец архитектурного стиля Баухаус в Израиле. Но действительно ли Белый город имеет отношение к наследию знаменитого училища, где "царил дух авангарда и интернационализма"? На самом деле всё немного сложнее, да и Белый город, в общем-то, не кажется таким уж белоснежным. Особенно на контрасте с Черным: Яффой и окрестностями, где раньше находились арабо-еврейские районы, либо стертые с лица земли, либо утратившие свои исторические черты. И тут мы понимаем, что речь идет не столько об архитектуре, сколько о политике. Шарон Ротбард провел масштабное исследование и изучил, как рождался миф о Белом городе, кому он был выгоден и как повлиял не только на настроения в израильском обществе, но и на жизнь многих людей этого региона.

Содержание:

Часть I: Белый город 1

Часть II. Черный город 18

Часть III. Белый город, Черный город и радуга 44

Послесловие 52

Благодарности 54

Библиография 55

Примечания 57

Шарон Ротбард

Белый город, Черный город. Архитектура и война в Тель-Авиве и Яффе

© Sharon Rotbard, 2015

© Нина Усова, перевод, 2017

© ООО "Ад Маргинем Пресс", 2017

© Фонд развития и поддержки искусства "АЙРИС" / IRIS Foundation, 2017

Посвящается Мор и Адаму

Книга убьет здание

Виктор Гюго

Часть I: Белый город

Мне говорили, что этот город – белый. Вы видите белое? Я – нет.

Французский архитектор Жан Нувель, глядя на Тель-Авив – впервые в жизни – с крыши одного из тель-авивских зданий. Ноябрь 1995 года

Если захотите, это не будет сказкой.

Теодор Герцль, "Старая новая земля", 1902

Ил. 1. Обложка выставочного каталога "Жизнь в дюнах", куратор Ница Смук. Тель-Авивский музей изобразительных искусств, павильон Елены Рубинштейн, отдел современного искусства, 2004. Источник: Тель-Авивский музей изобразительных искусств.

В июле 2003 года комитет ЮНЕСКО рекомендовал внести Белый город Тель-Авива в список объектов Всемирного наследия. В официальном заключении в поддержку этого предложения говорилось:

"Белый город Тель-Авива представляет собой выдающийся по своей значимости синтез различных направлений модерна в архитектуре и градостроительстве начала XX века. Эти направления были приспособлены к культурным и климатическим особенностям региона, а также интегрированы в местные традиции".

Почти год спустя, весной 2004-го, это решение ЮНЕСКО отметили в Тель-Авиве праздничными мероприятиями: данной теме были посвящены различные выставки, торжественные встречи, конференции и т. п. Такова была кульминация историографической кампании, длившейся два десятилетия. Последствия этой историографии, выходящие далеко за рамки истории архитектурного стиля модерн и его (дез)интеграции с местными традициями, уходят своими корнями в политическую историю Ближнего Востока и Государства Израиль. Эту историю Тель-Авива, представленную в данном случае в виде истории архитектуры, можно рассматривать как часть более широкого процесса, в котором физическое формирование Тель-Авива не только неотделимо от политического и культурного, но и играет решающую роль в этом процессе, служит алиби и апологетикой строительства еврейских поселений по всей стране.

В этом смысле исследование архитектурной истории Тель-Авива не просто дает нам возможность увидеть истинную политическую окраску модернистской и израильской архитектуры вместе взятых, но и показывает, как история может изменять географию.

Ил. 2. "Жители Тель-Авива гуляют, задрав головы… И теперь весь мир знает почему!" – гласит плакат, посвященный празднованиям по случаю включения Белого города в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ил. 3. Президент Моше Кацав поздравляет жителей Тель-Авива на церемонии, посвященной присвоению Белому городу статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Концертный зал им. Фредерика Р. Манна (Хейхаль ха-Тарбут), Тель-Авив, июнь 2004 года. Фото: Надав Харэль.

Книга бумажная и каменная

Как известно, историю пишут победители. То же можно сказать и о городах: они всегда строятся только победителями, для победителей и в соответствии с планами победителей.

Город, как и любая история, не может быть одинаково благосклонен к каждому, как и не может быть равно хорош для всех. Изменить визуальное пространство города и написать историю можно только обладая огромной властью, а власть тоже никогда не дается всем поровну. И визуальное, и культурное пространство города – это всегда область конкуренции и борьбы. Вероятнее всего, те, кто контролируют его визуальное пространство, часто контролируют и культурное, и это отнюдь не проигравшие в исторической битве. Наделенные властью и способные создавать визуальное пространство, удовлетворяющее их запросам, они без особого труда могут приспособить его к собственными ценностям и нарративам – не только возводя их в статус ведущих, но и перекраивая город в соответствии с ними. Можно сформулировать эту простую идею в виде следующего парадоксального правила: город всегда реализует истории, которые о себе рассказывает.

Обычно узнать, что же город повествует, помогает охрана архитектурных памятников или, наоборот, их снос. Соответственно, все, что сделано, не сделано или уничтожено в визуальном пространстве города, также является актом историографии, поскольку от решения снести старое здание или сохранить существующее зависит, что обречено на забвение, а что следует увековечить. Город может выставить напоказ определенные фрагменты своей истории, которые сочтет достойными упоминания: для этого размещают мемориальные доски, ставят памятники, создают прогулочные зоны, обновляют, реставрируют или даже реконструируют те или иные здания. А если захочется перевернуть страницу, то можно сровнять все бульдозерами и просто забыть. Между историей города и его географией существует самая прямая – и неизбежная – взаимосвязь: география города всегда пытается сохранить истории, которые следует запомнить, и стереть те, что лучше забыть.

Поскольку процесс застройки города неизбежно связан с формированием его культурного конструкта, контроль над последним может оказаться даже эффективнее и шире любого политического вмешательства или планирования. В отличие от других видов власти, культурная гегемония пронизывает всё, оставаясь при этом неощутимой: это нечто подразумевающееся, кроющееся за очевидным, завуалированное здравым смыслом правителей и их народа, и передается с помощью рассказов, легенд и сказок. Культурный конструкт города состоит из того, что мы обычно признаём и называем "нормальным".

Ил. 4, 5. От книги – к городу. Теодор Герцль, "Старая новая земля" (Altneuland), первое издание (1902 год) на немецком. В 1904 году книга вышла на иврите.

Однако нормальное иногда оказывается под вопросом: город может измениться только лишь оттого, что на него иначе посмотрят, увидят его по-другому или иначе расскажут его историю. Следовательно, кто бы ни пожелал преобразить город, будь то победитель или побежденный, первым делом он должен повлиять на его историю.

Писатели и строители

Рожденный на страницах романа, Тель-Авив, возможно, единственный город в мире, названный по книге. Провидческий роман Теодора Герцля "Старая новая земля" (Altneuland) впервые был издан Германом Зиманом в Лейпциге в 1902 году. В романе описывается воображаемое государство Эрец-Исраэль/Палестина, созданное в точном соответствии с предыдущей публикацией Герцля "Еврейское государство" (Der Judenstaat, 1896), где он подробно изложил утопическую программу создания европейского либерального еврейского поселения в Палестине. Два года спустя этот роман вышел на иврите в Варшаве под названием "Тель-Авив" (само это слово переводчик Нахум Соколов позаимствовал из книги пророка Иезекииля [3:15]). Вряд ли можно считать совпадением, что Тель-Авив сначала был книгой и только потом стал городом, – в конце концов, двумя главными целями сионизма являлись возрождение еврейского языка и освоение Земли Израиля. В этом отношении Тель-Авив, полномасштабная реализация герцлевского оксюморона, служит живым доказательством того, что книга способна возводить здания и основывать города.

Чтобы понять эту трансформацию из бумаги в камень, необходимо начать с написанного победителями архитектурного нарратива Белого города – городской легенды, которая преподносится каждый раз, как только Тель-Авив начинает рассказывать о себе. Время от времени к ней добавляется вступление, подробно описывающее строительство Неве-Цедека – первого еврейского района внутри Яффы (некогда Яффа была значимым арабским городом, граничащим с Тель-Авивом, но в настоящее время подпадает под его муниципальную юрисдикцию). Иногда добавляется история Ахузат-Байта, первого тель-авивского района, построенного за пределами Яффы. Но стандартная легенда, которую горожанам следует знать, такова:

В 1920-х годах в Веймарской социал-демократической республике, в маленьком городке Дессау, располагалось архитектурное училище под названием Баухаус. В его стенах царил дух авангарда и интернационализма – эти взгляды разделяли и преподаватели, и ученики. Среди его выпускников было много немецких евреев и детей еврейских первопроходцев из Палестины. Философия Баухауса и интернациональный стиль, за который она ратовала, основывались на идее, что возможно создать новый, более справедливый мир. В 1933 году Адольф Гитлер пришел к власти в Германии и закрыл эту академию. Ее преподаватели и студенты вынужденно разъехались по разным странам и городам. Евреи из Баухауса отправились в "маленький Тель-Авив" – "маленький городок", где было "несколько жителей", с "эклектичной" архитектурой. Там они возродили стиль Баухауса и построили себе Белый город.

Выставка "Белый город"

Тема тель-авивского Белого города возникала и раньше, еще до того, как в Тель-Авив был привнесен интернациональный стиль: она мелькала в первых романах, написанных на иврите, таких как "Загадка страны" (1915) Аарона Кабака, "Последние корабли" (1923) Аарона Реувени, "Тель-Авив" (1927) Яакова Пичманна. Однако как архитектурный нарратив легенда о Белом городе вошла в обиход только после того, как летом 1994 года получила официальное, "научное" одобрение с исторической точки зрения благодаря выставке под названием "Белый город", куратором которой был историк архитектуры Микаэль Левин из Тель-Авивского музея изобразительных искусств. В контексте израильской культуры это было прямо-таки откровением. Выставка успешно продемонстрировала, что в Тель-Авиве имеется ряд образцов качественной архитектуры модерна, и познакомила посетителей с именами архитекторов, творивших здесь в 1930-е годы. Среди них были Эрих Мендельсон, Рихард Кауфманн, Дов Карми, Карл Рубин, Зеев Рехтер, Арье Шарон, Шмуэль Местечкин и Сэм Баркаи.

Но выставка "Белый город" была не просто архитектурной экспозицией, а первой сознательной попыткой создать историю – причем программную – израильской архитектуры. В этой историографии Белый город Тель-Авива и его композиция были выбраны в качестве инаугурационной нулевой отметки – момента, с которого началась израильская архитектура. По умолчанию и сама выставка "Белый город" оказалась поворотным моментом в этой истории и сегодня, пожалуй, остается одним из главных ориентиров – если не единственным – в любых спорах по поводу израильской архитектуры.

Это был момент рефлексии: впервые израильская архитектура заговорила о себе и для себя самой – впервые выступила с собственной "историей" и осознала себя как историю. Что вполне закономерно, если вспомнить о преобладавшей в архитектурных кругах начиная с 1960-х годов склонности к историзму. Но в Израиле у данной тенденции имелась своя особенность: если европейские архитекторы обращали взгляды назад, к средневековому городу, к эпохе Возрождения и барокко или к национальным и местным традициям, то израильтяне, оглядываясь назад, останавливались на недавнем прошлом, на сáмом, если можно так сказать, модернистском моменте в истории архитектуры.

Другими словами, специфика постмодернизма в израильской архитектуре кроется не в оглядке на прошлое, свойственной историзму, а в отчетливой обратной реакции, которая произошла, как только она остановила свой взгляд на прогрессивной модернистской стадии своего развития, связанной с естественным желанием двигаться вперед, в будущее. Если в Италии архитекторы-постмодернисты вздыхали по барочному городу или неоклассической архитектуре (что было грезами о чужом прошлом), то израильский постмодернизм мечтал о модернизме европейском. Вероятно, лучшим подтверждением этого парадокса является высказывание архитектора Шмуэля Местечкина, одного из нескольких выпускников Баухауса, перенесших это направление в Израиль. По его мнению, ни одно здание не заслуживает того, чтобы его сохранять – неважно, построено ли оно в стиле Баухаус или в каком другом.

Через двадцать лет после выставки "Белый город" нельзя не признать заслуг Микаэля Левина. Он не только успешно ввел интернациональный стиль в тель-авивскую и израильскую архитектурную повестку дня, но также, как оказалось, пропагандировал его и на международном уровне. Имея в распоряжении лишь небольшое выставочное пространство и тоненький каталог с коротким текстом, Левин сумел сделать то, что до него не удавалось ни одному израильскому куратору. Выставка "Белый город" не только существенно повлияла на работы архитекторов и предпочтения дизайнеров, но – что гораздо важнее – изменила сам взгляд тельавивцев на собственный город, на то, как его преподносят другим – и как с тех самых пор пытаются его преобразовать. Неудивительно, что эта ментальная трансформация имела далеко идущие культурные, экономические, социальные и политические последствия.

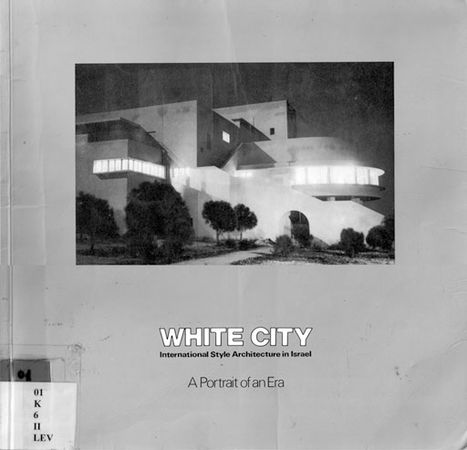

Ил. 6. Обложка каталога выставки "Белый город: интернациональный стиль в архитектуре Израиля. Портрет эпохи", куратор Микаэль Левин. Тель-Авивский музей изобразительных искусств, 1984.