Война

История войны между Тель-Авивом и Яффой началась задолго до появления еврейских кварталов в 1880-е годы или основания Ахузат-Байта в 1909 году. Она восходит к концу XVIII века, к особо мрачному и кровавому эпизоду, и многие считают, что именно тогда в колониальной горячке зародился сионизм.

Наполеон Бонапарт привел свою армию из Египта в Палестину 4 марта 1799 года и осадил Яффу, "невесту моря". Говорят, что из десяти еврейских семейств, проживавших тогда в городе, не стало спасаться бегством всего одно – дон Аарон Азриэль не хотел бросать на произвол судьбы амбары, полные зерна. Ему было предложено стать личным переводчиком Наполеона, на что он охотно согласился.

В то время Наполеон как раз собирался даровать французским евреям гражданские права. Однажды он попросил дона Азриэля перевести письмо следующего содержания:

"Штаб-квартира. Иерусалим. Обращение к законным наследникам Палестины. Израильтяне – уникальный народ, на протяжении тысячелетий они жили, утратив землю своих предков, но не утратив ни имени, ни национального самосознания! ‹…›

Воспряньте духом, о изгнанники! Эту беспримерную в истории войну ведет в целях самозащиты народ, чьи наследственные земли враг считал своей добычей, подлежащей разделу… и хотя времена и обстоятельства могут показаться не самыми благоприятными для того, чтобы выдвигать требования, против всяких ожиданий именно сейчас у вас есть возможность получить то, что принадлежит вам по праву! Законные наследники Палестины!

Великая нация, не торгующая людьми и государствами, как те, кто "и сынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам Еллинов" (Иоиль, 3:6), зовет вас не отвоевать свое отечество, а только принять его из рук победителей. ‹…›

Поторопитесь! Настал момент, который может не выпасть еще тысячу лет, момент потребовать восстановления своих гражданских прав… позорно отнятых у вас на тысячелетия, прав существовать как нация среди наций, поклоняться Яхве в согласии с вашей верой публично и, вполне возможно, всегда".

Эта прокламация была опубликована 20 апреля, примерно через месяц после падения Яффы. В своей истории Яффы Шмуэль Толковски приводит цепочку событий в том виде, как ее описал один из врачей наполеоновской армии. Войдя в Яффу 6 марта, французская армия "учинила ужасающую бойню, какую прежде не видел осажденный город". Насилия и убийства длились тридцать часов подряд:

"Солдаты резали мужчин и женщин, старых и молодых, христиан и турок; любой человек из плоти и крови оказывался их жертвой. Царил разгул жестокости, выламывались двери, дома рушились, грохотали орудия, мелькали в воздухе сабли, кричали женщины, громоздились трупы, отец падал на сына, обесчещенная дочь – на мать, дым смерти пропитал их одежды, всюду запах крови, стоны раненых, возгласы победителей, радующихся богатой поживе, солдаты приходили в еще бóльшую ярость от отчаянных криков жертв, люди падали как подкошенные, опьяненные кровью и пресыщенные золотом, – весь этот кошмар царил в несчастном городе, пока над ним не сгустилась ночь".

Узнав о бесчинствах, Наполеон приказал умерить пальбу и послал двух офицеров обсудить условия турецкой капитуляции. Когда же турки сдались в обмен на обещание сохранить им жизнь, Наполеон понял, что у него нет возможности ни держать их в плену, ни конвоировать их куда-либо. Два дня он размышлял, что с ними делать, а затем отменил указ о помиловании. Так, 10 марта четыре тысячи турецких пленных отвели на берег моря и там, на яффском пляже, казнили.

Турки оказались не единственными, кого обманул Наполеон. Он также разрушил надежды переводчика Азриэля, получившего заверение, что власть в Яффе перейдет в руки евреев. На следующий день после взятия города разразилась эпидемия чумы, и вскоре армия Наполеона покинула опасное место. Французы двинулись на север, в направлении Акры, 24 марта, оставив после себя разрушенный, окровавленный, зачумленный город. Когда солдаты ушли, оставшиеся в живых попытались кое-как заделать проломы в оборонительных стенах. Их усилия оказались напрасными – французы вернулись два месяца спустя, снесли все, что местные успели восстановить, и расположили своих больных и раненых в городских госпиталях. Ришардо отмечает, что берег моря был все еще усеян побелевшими скелетами турецких солдат.

Согласно некоторым историкам, прежде чем оставить Яффу во второй раз, Наполеон приказал врачу умертвить всех больных солдат, выдав им большие дозы опиума, но тот отказался это делать. Возможно, чтобы пресечь ненужные разговоры, был пущен слух, что Наполеон регулярно навещает заразившихся чумой. Французская армия окончательно покинула Яффу и Палестину 27 марта. Азриэлю и всему остальному еврейскому населению Палестины пришлось ждать еще сто лет, пока не появился Герцль. Его утопический роман "Старая новая земля" заменил письмо Наполеона, став главным сионистским текстом наряду с декларацией еще одной колониальной державы – Великобритании.

Наступил XIX век, и Яффа постепенно оправилась после погрома, учиненного наполеоновской армией, и медленно, но верно, кирпичик за кирпичиком, отстроилась и стала самым передовым городом Палестины. По иронии судьбы, ее восстановление и процветание способствовало созданию Тель-Авива – города, обещавшего стать всем тем, чем Яффа не являлась, и в конечном счете поглотившего арабскую столицу. Яффа была оживленным международным портом, и еще до 1840-х через нее проходил постоянный поток трудовых мигрантов из Северной Африки. Обосновавшись по приезде в Яффе, эти люди вскоре образовали здесь мощную еврейскую общину. Все более превращаясь в знаменитую торговую гавань, город стал известен как "Шаар Цион" – "врата Сиона".

Прочь из Яффы

Если на какое-то время отбросить идею отделения, проходящую красной нитью через весь нарратив о Белом городе, и попытаться рассмотреть Тель-Авив и Яффу как одно целое, то лучше всего их отношения выразит понятие, придуманное израильским географом Ювалом Португали для описания палестино-израильских связей: "сопричастные взаимоотношения". По логике Португали, эти два города неразделимы: один заключает в себе другой, его определяет и в некотором роде создает.

При этом важно помнить, что Тель-Авив возник не на дюнах, а вырос из своего арабского соседа – Яффы. Быть может, по этой причине отношение Тель-Авива к Яффе всегда напоминало отношение христианства к иудаизму; оно полно крайностей: рождение и матереубийство, преемственность и разделение, наследование и присвоение, чувство вины и самооправдание. С момента зарождения района Неве-Цедек, отпочковавшегося от Яффы в 1880-е годы, Тель-Авив постоянно вел двойную, противоречивую на первый взгляд борьбу: с одной стороны, отчаянно пытался отстраниться от Яффы, с другой – столь же отчаянно старался ее нагнать. Генеральное сражение Белого города за символическое и историческое пространство мегаполиса – естественное продолжение этих противоборств, непростых взаимоотношений Тель-Авива и Яффы и их пасынков.

Тель-Авив победил и подчинил себе Яффу, опустошил ее, уничтожил целые жилые кварталы и ликвидировал общественные системы. Один город перевернул вверх тормашками другой. При этом Тель-Авив объявил войну яффской памяти. И эта война не прекратилась после захвата Яффы и изгнания арабского населения в мае 1948 года, она не затихает по сей день. Хоть Яаков Шарет и Йосеф Мило и назвали Яффу мертвым городом в своем шлягере "Яффа спит", но Тель-Авив продолжает мучить мертвеца.

К сожалению, сложные, двойственные взаимоотношения с Яффой – данность для Тель-Авива. С того самого дня, когда он осознал себя отдельным городом, Тель-Авив формировался культурно, этнически и исторически с оглядкой на Яффу – как ее осколок, диалектическое отрицание. Для Яффы эти символические отношения оказались фатальными: Тель-Авив строился, сочинял и переписывал свою историю, одновременно уничтожая и стирая арабскую твердыню, превращая ее в свое перевернутое отражение: ночной, криминальный, грязный – Черный город. Таким образом Тель-Авив создавал образ Яффы, целиком и полностью соответствующий замечанию Теодора Герцля, сделанному во время его исторического визита в арабский город в 1898 году.

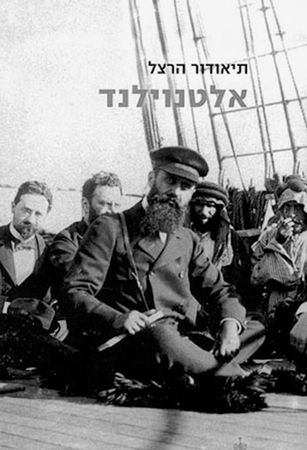

Ил. 34. Герцлю не понравилась Яффа, а Иерусалим он нашел отвратительным. В конце своего путешествия в Израиль он даже предпочел просидеть несколько дней на утлом суденышке в яффском порту, лишь бы не оставаться на душных городских улицах. Судя по роману "Старая новая земля", Герцль возлагал большие надежды на Хайфу.

Первое впечатление Герцля от Палестины, как это видно из его дневника, расходится с сионистской привычкой неизменно выражать неподдельную "любовь к Земле Израиля". Герцль явно не скрывал своего отвращения к увиденному в двух главных палестинских городах: в Яффе и Иерусалиме. Естественно, порт Яффы был его первой остановкой, и, высадившись на берег 27 октября 1898 года, он довольно цинично заявил: "Ну вот мы и в Яффе! И тут нищета, страдания и жара… Кавардак на улицах и ни одной свободной коляски". В первые два дня пребывания в стране Герцль использовал Яффу как базу – отсюда он съездил на короткие экскурсии в Ришон-ле-Цион и Реховот, еврейские сельскохозяйственные колонии. Однако, судя по всему, эти экспедиции не слишком его увлекли, и 29 октября, сетуя на "ужасную яффскую жару", Герцль сел в поезд, направляющийся в Иерусалим. Здесь он вскоре почувствовал недомогание и, с отвращением наблюдая за "безобразной и убогой толпой попрошаек" возле Стены Плача, заметил: "Если я и вспомню тебя, Иерусалим, то это будут не самые приятные воспоминания. Грязный тысячелетний отстойник со зловонными улицами, полный бессмысленности, религиозного фанатизма и грязи".

Герцль вернулся в Яффу 4 ноября с твердым намерением уехать из Палестины как можно скорее. К сожалению, он опоздал на пароход до Александрии и был вынужден пересмотреть планы. Решительно настроившись на отъезд, он даже готов был сесть на корабль, плывущий в противоположном направлении:

"Я хотел сесть на пароход до Бейрута и оттуда вернуться [в Александрию. – Ш. Р.] на ллойдовском корабле, только бы не оставаться здесь. Но это оказалось невозможным, поскольку пароход уже отходил, наши вещи всё еще лежали в камере хранения и не было никакой гарантии, что мы найдем пароход из Бейрута".

Ему ничего не оставалось, как сесть на турецкий корабль, направляющийся в Константинополь, найти себе место на еще одном пароходе, идущем в Бейрут, доплыть на русском грузовом судне до Александрии (оно отправлялось через четыре дня) либо уговорить американского журналиста по имени Гордон Беннетт, чтобы тот предоставил ему свою яхту. Герцль послал Беннетту записку, чуть ли не умоляя отвезти его и его друзей в Александрию, но американец не ответил, и Герцль был вынужден остаться в Яффе.

Эта задержка окончательно вывела из себя сионистского мечтателя, смотревшего свысока на старую арабскую столицу.

"Последний день в Яффе был просто невыносим – возле нас постоянно крутились какие-то попрошайки и шпики, пытающиеся нас обмишурить". И 5 ноября Герцль неожиданно отправился в яффский порт, где ему удалось попасть на "Денди", небольшой британский грузовой корабль, везущий в Александрию апельсины:

"Когда я узнал про пять свободных мест, пусть даже плохих, я тут же их забронировал и отправил Уолфсона на берег за вещами. Сам я остался на корабле… и только на этом неустойчивом корыте почувствовал себя в безопасности".

Спутникам Герцля корабль не внушал доверия своей миниатюрностью, но поскольку Герцль хотел ехать во что бы то ни стало, они неохотно заняли свои места. Как и ожидалось, поездка оказалась очень тяжелой – в каютах было нестерпимо жарко, к тому же штормило, и трое членов делегации страдали от морской болезни. Весь путь до Александрии путешественники оставались на палубе, где, по словам Герцля, они могли спать "под открытым небом – à la belle étoile".

В романе "Старая новая земля" Герцль изобразил европейскую утопию, созданную палестинскими евреями, которые в его мечтах осовременили и вестернизировали Восток. Из-за стойкой неприязни к Яффе (политической, культурной и экономической столице страны) и открытой антипатии к Иерусалиму (Сиону) он разместил свой новый, современный "Белый город" как можно дальше от того и другого: в Хайфе, на севере. Разумеется, Герцль даже представить себе не мог, что однажды Яффа станет задворками еврейского поселения, выросшего прямо под ее стеной, но и столетие спустя еврейский Тель-Авив по-прежнему следует по пути, намеченному Герцлем, мечтавшим сбежать из Яффы: мысленно и географически город устремлен на север. И в этом смысле не так уж много отделяет Герцля с его отвращением ко всему восточному от Дани Каравана, превозносившего Белый город как праведный – как оплот Европы рядом с отсталым и примитивным, по его мнению, яффским ориентализмом.

И эта антипатия никогда не являлась всего лишь вопросом национального самосознания или эстетического вкуса. Для многих обитателей региона это был вопрос жизни и смерти.

В обход Маншии

Война между Тель-Авивом и Яффой, закончившаяся минометным и пулеметным огнем, началась с аренды и благоустройства земельных участков: Неве-Цедек и Неве-Шалом, первые еврейские районы Яффы, соперничали за пространственное господство с мусульманским районом Маншией. Все три квартала располагались в северной части Старого города, прилегая к Яффской дороге и железной дороге на Священный город Иерусалим. Изучать ход развития этих районов, от временных вагончиков до респектабельных современных пригородов, – захватывающее занятие, это все равно что смотреть финал олимпийского забега на 800 метров или следить за игрой в го: каждый пытается блокировать, обойти или подсечь соперника, чтобы первым достичь финишной черты, в данном случае – моря.