Совершенно очевидно, что и дата 9 апреля 1909 года, и лотерея по розыгрышу участков в Ахузат-Байте в отличие от других датированных событий имели одно неоспоримое преимущество: черно-белую фотографию как документальное подтверждение события, идеально подходившего и к тель-авивскому, и – шире – к сионистскому нарративу, согласно которому после тысячелетий в изгнании евреи вернулись на бесплодную, черно-белую пустынную землю и, трудясь в поте лица, "заставили пустыню цвести". Интересно, что в то время лишь немногие из еврейских поселенцев, рассчитывавших выиграть в лотерею лучший участок, рассматривали это событие как нечто достойное запоминания. Необходимо отметить, что, например, никто из еврейских интеллектуалов, живших тогда в Яффе, и не подумал помочь с лотереей или как-то прокомментировать ее результаты.

Подобно другим мифотворческим сионистским фотосюжетам (таким, как встреча Теодора Герцля с германским императором Вильгельмом II в сельскохозяйственной школе Микве-Исраэль в 1898 году), эта фотография была отретуширована. На оригинальном снимке Соскина перед собравшимися на дюне членами общины Ахузат-Байта присутствовала еще одна одинокая фигура. Однако в официальной версии снимка, опубликованного в буклете "Тель-Авив" и получившего широкое распространение, эта фигура отсутствует. Выдвигались разные предположения о том, кто бы это мог быть. Яков Шавит и Гидеон Биггер уверяли, что удален не кто иной, как Акива Вайс, один из лидеров группы и ярый противник первого мэра Тель-Авива Меира Дизенгофа. По их мнению, его убрали со снимка по политическим соображениям в ходе предвыборной кампании Дизенгофа. Шавит и Биггер также подробно разбирают и популярную в то время байку, согласно которой вычищен со снимка "сын крестившегося Шломо Файнгольда". Тут следует уточнить, что Файнгольд не принимал христианскую веру (он был только женат на женщине не иудейского вероисповедания), да и сына у него не было. Файнгольд являлся одним из предпринимателей, работавших в Йефе-Ноф (или Белла-Виста) – еврейской зоне, созданной на пляжной территории арабского района Маншия. Согласно популярной легенде, Файнгольд – или его (нерожденный) сын – якобы кричали участникам лотереи, пытаясь их отговорить: "Безумцы, здесь же нет воды!" Но, по словам писателя Шломо Шва, занимающегося историей Тель-Авива, воды у участников было достаточно: он опознал одного из изображенных на снимке, мужчину в тюрбане и с жестянкой в руках. Это уроженец Йемена по имени Йосеф, водонос из Махане-Исраэль.

Допустим, корректировка фотографии играла решающую роль в обеспечении морального алиби Тель-Авива, но непонятно, почему так много сил было брошено на то, чтобы вывести на первый план идею чистоты этих песков. Такое возможно, только если очень хочется скрыть правду. Это попытка предъявить публике образ законности Тель-Авива, снимающий необходимость каких-либо фактических доказательств. Как явствует из образа, созданного Соскиным – а именно таким Тель-Авив себя видит, – Белый город не просто самая беспроблемная часть сионистского проекта, это его идеологическое и моральное ядро. Если главной целью сионизма всегда была "нормализация" жизни еврейского народа, то именно Тель-Авив, а не Иерусалим, следовало бы назвать истинным Сионом. Возникший из лотереи на нетронутых дюнах, где прежде не было ничего, он сделал только лишь одно: превратил пустыню в цветущий сад.

Все эти артефакты: фотография розыгрыша участков в Ахузат-Байте, Белый город на дюнах – служат иллюстрацией знаменитой сионистской формулы "земля без людей для людей без земли", определившей рабочую риторику всей нации.

Чтобы понять, какие последствия имела эта формулировка, следует вернуться ко временам до Смук и Каравана – к человеку, который превратил ее в теорию, а затем в практику. Выступая на конференции Еврейского национального фонда в 1943 году, Давид Бен-Гурион обозначил две главные задачи сионистского движения: первая – "собрать изгнанников", то есть евреев, рассеянных по всему миру, а вторая – "восстановить разрушенную, опустошенную страну… две тысячи лет пребывавшую в запустении". Согласно второй максиме, следовало возместить ущерб, нанесенный стране всеми, кто занимал эту территорию, пока еврейский народ жил в изгнании. Балансируя на тончайшей грани – отчаянно пытаясь игнорировать тот факт, что эта "земля без людей" была обитаемой, и так же отчаянно пытаясь свалить на кого-то вину в ее предполагаемом "разорении", – Бен-Гурион в следующей своей речи упомянул арабов, "которые превратили немало цветущих стран в пустыни". Таким образом, прежде чем песок приспособили для поддержки нарратива о городе Тель-Авиве, его использовали как контраргумент против претензий палестинцев.

Именно так сделал Бен-Гурион в 1943 году, за пять лет до израильской Войны за независимость, рассуждая о "незаконном лишении наследства":

"Здесь есть поселение, которое, по утверждению его жителей, владеет этой землей 1300 лет, и на основе этого утверждения они хотят лишить нас единственной надежды, которую еврейский народ лелеял все эти столетия, поскольку был изгнан из своей страны, – надежду вернуться в Сион. Мы можем спросить: что эти захватчики и оккупанты сделали на этой земле? Ответ в четырех словах: превратили райский сад в пустыню".

Не нужно быть убежденным постсионистом, чтобы усмотреть обиду в подобной риторике. В заключительной главе книги мемуаров "Воспоминания о моей жизни" Йозеф Элияху Шлуш невольно обращается к Бен-Гуриону, своему коллеге, с которым у него были разногласия. Еврей, свободно владеющий арабским, родившийся в Яффе и ставший впоследствии одним из самых влиятельных руководителей и проектировщиков Тель-Авива, Шлуш прекрасно знал оба сообщества и бóльшую часть жизни занимался наведением мостов между ними.

"А те, кто знаком с историей нашего поселения с самого его основания, знают, что тесные взаимоотношения с нашими соседями и жизнь в мире с ними были первой обязанностью местных, что мы и пытались по мере сил исполнять. И если мы преуспели в этом, то в основном потому, что уважали и учитывали интересы наших соседей, рядом с которыми нам приходилось строиться. Но – и тут мы вынуждены сказать горькую и ужасную правду – правда такова, что многие из строителей йишува, которые прибыли из диаспоры, чтобы направлять нас, совсем не понимают ценности добрососедских отношений, этого простого и элементарного принципа. Либо они не понимают, либо не хотят его соблюдать, а если не соблюдать этот принцип, все усложняется и становится самым больным вопросом для нашего поселения. Как уже говорилось и писалось публично, с появлением Герцля и идеи политического сионизма сионистская пропаганда во всех странах и на всех языках описывает страну, в которой мы собираемся строить наше национальное поселение, как разоренную, разрушенную, опустошенную, где вообще нет жителей. И после таких устных и письменных рассказов об этой стране как о девственной земле они своими сионистскими методами пытаются заново отстроить ее, а это означает все что угодно, только не необходимость считаться с интересами тех людей, которые здесь жили все это время".

Еще в 1913 году Шлуш настоятельно советовал Дизенгофу скупить все доступные участки дюн вплоть до реки Яркон. Несомненно, как опытный делец, он понимал, что цена этой земли ниже ее реальной стоимости, но также видел и то, чего политический сионизм никогда замечать не мог и не хотел: что совершенно непрактично стравливать эту группу жителей с их новыми соседями. Его богатый жизненный опыт – он был знатоком еврейской и арабской культуры, сионистом и палестинцем, жителем Яффы и Тель-Авива – вероятно, подсказывал ему, что могут возникнуть сложности, но все же он страстно верил, что сионизм способен принести пользу всем, в том числе и местному населению. Однако не учел одного: не может быть такого понятия, как "неполитический сионизм", и сионизм всегда будет политическим по умолчанию. Более того, Шлушу пришлось пожертвовать своим местом в истории Тель-Авива, поскольку он так и не понял: ничто так не претит политическому сионизму, как живой мост между двумя сообществами, а он как раз и пытался таким мостом стать.

В конце концов, песок, дюны и пустыня – все это только литературные декорации в более пространной истории. Истории, которая, в сущности, не сильно отличается от сказок про "стиль Баухаус" или "Белый город". В каждой из этих на редкость идеалистических небылиц есть подвиги, есть место благородной жертве, в каждой содержится урок: если очень захотеть, то можно "сказку сделать былью". И все же их роднит скорее то, что пропущено в каждом из нарративов – что решительно выброшено и что лишь слегка отодвинуто за рамки сказочной истории. Нигде не упоминается о "ценности добрососедских отношений", о необходимости "считаться с интересами тех людей, которые здесь жили все это время" или заботиться, как сказано в декларации ЮНЕСКО, "об интеграции с местными традициями".

Все традиционные сообщества – будь то христианские, мусульманские или еврейские – строятся на концепции надлежащего поведения, которое позволяет проецировать базовые этические представления о справедливости и уважении на практические взаимоотношения с другим. И именно этим нарратив о Белом городе как продолжение политического сионизма и архитектурного модернизма (и то и другое представляли собой вызов традиции) от них отличается. Именно здесь, как мы вскоре увидим, все человеческие и общечеловеческие обеты, данные под знаменами политического сионизма и архитектурного модернизма, грубо нарушаются. Если в любом произведении архитектуры есть нечто антропоморфное и любая постройка – это в каком-то смысле рассказ о людях, ее создавших, тогда история Белого города Тель-Авива – это повесть о том, как, по меткому выражению Тони Моррисон, евреи стали белыми.

В этом смысле история Белого города только начинается. Теперь посмотрим, кто же превратил рай в пустыню.

Часть II. Черный город

Существует только четыре ордера колонн в архитектуре. Само собой разумеется, что в расчет не принимаются египетский, циклопический, ассирийский, индийский, китайский, готический, романский и т. д.

Гюстав Флобер, "Лексикон прописных истин"

Ура, ребята, нас открыли!

(один из индейцев при виде Христофора Колумба)

Жорж Перек, "Просто пространства"

От Сибири до Голливуда, начиная с "Хава нагилы", Все, что ты скажешь на иврите, закончится арабом с наргилой.

Меир Ариэль, "Песня боли"

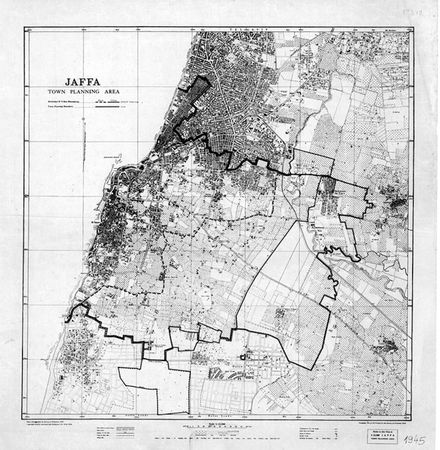

Ил. 28. Карта Яффы и окрестностей, 1945. Географическая база данных Яд-Авнер. Факультет географии Тель-Авивского университета.

Нарратив Белого города распадается не из-за аналитических неточностей или неверно подобранных мелочей, а из-за более серьезных, основополагающих упущений. Если вспомнить фло беровское высказывание об архитектуре, и здесь тоже все дело в произвольном отборе, определяющем, что войдет в финальную версию рассказа, а что останется за скобками. Это значит, что поле обзора этого нарратива состоит из слепых пятен очевидного, из историй, скрытых за другими историями.

В этом смысле, несомненно, самые интересные главы в повествовании Тель-Авива о себе самом – выброшенные. Если их восстановить, мы увидим совершенно другой сюжет: не столько о творческом созидании, сколько об уничтожении… и уничтожении следов уничтожения.

Первой ошибкой нарратива о Белом городе было то, что его предполагаемые исторические и географические границы решили совместить, пытаясь привязать архитектурный нарратив Тель-Авива к моменту, когда эти границы определялись (в 1930-е годы), и к реальной территории, которую они в действительности охватывали (в данном случае – к песчаным дюнам). С точки зрения архитектуры такие географические пределы Белого города совершенно необоснованны. Как мы уже отмечали, в районах Монтефьоре, Неве-Шаанан и Яффе есть множество зданий в интернациональном стиле, построенных раньше 1930-х годов и за пределами официальных границ Белого города. Яффа в этом отношении заслуживает особого внимания, поскольку этот город всегда был куда более интернациональным, чем Тель-Авив, о чем можно судить и сегодня по удивительному разнообразию сохранившихся здесь образцов интернационального стиля. Среди них, между прочим, и здания, построенные в еврейских районах Яффы, таких как Шапира и окрестности улицы Членов.

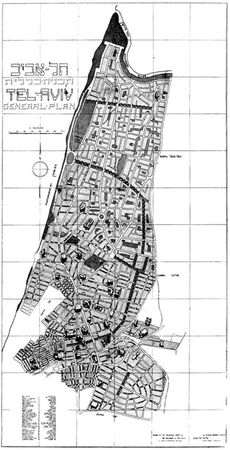

Ил. 29. Даже сегодня карта Тель-Авива 1931 года, на которой не отмечены Яффа, южная часть Тель-Авива и еврейские кварталы рядом с ней, вполне понятна большинству горожан. Ница Смук, "Дома из песка" (Тель-Авив: Фонд развития Тель-Авива и издательство Министерства обороны, 1994).

Так получилось, что географические границы Белого города в точности совпали с другими экономическими, социальными и географическими границами, что неслучайно. На самом деле периметр Белого города – это границы Тель-Авива до 1948 года: тот же самый воображаемый железный занавес, разделивший город на север и юг еще с 1930-х. В наши дни эта разделительная линия подчеркивается самыми разными способами: от запрета на проезд в северном направлении с Яффской дороги в Неве-Цедек до размеченных коридоров полета воздушных судов, прибывающих в аэропорт имени Бен-Гуриона; от количества денег, вкладываемых муниципалитетом в инфраструктуру, благоустройство и санитарию с каждой стороны этой границы, до маршрутов доставки пиццы.