Острая дыхательная недостаточность III–IV степени требует экстренной интенсивной и реанимационной дыхательной терапии. Проводятся мероприятия по восстановлению дыхания : освобождение ротоглотки от слизи и рвотных масс; ликвидация западения корня языка путем максимального разгибания шеи, выведения нижней челюсти, введения воздуховода; интубация. Обеспечив проходимость дыхательных путей, приступают к ингаляционной оксигенотерапии кислородом 90-100 %-ной концентрации.

При диффузионной форме дыхательной недостаточности с признаками отека легких для разгрузки малого круга кровообращения проводят следующие мероприятия. Ребенку придают полусидячее положение с опущенными ногами или приподнимают головной конец кровати (при отсутствии нарушений мозгового кровотока). Назначают диуретики: фуросемид (лазикс) внутрь, внутримышечно или внутривенно 1–2 мг/кг 1 раз в сутки; этакриновую кислоту (урегит) внутрь или внутривенно 1,5–2 мг в сутки в 1–2 приема. Для повышения осмотических свойств крови вводят внутривенно 20–40 %-ный раствор глюкозы с 2,4 %-ным раствором эуфиллина в суточной дозе 0,2 мл/кг.

При отеке легких с признаками артериальной гипертензии детям старшего возраста внутривенно капельно вводят ганглиоблокаторы: 1–2 мл 5 %-ного раствора пентамина или 0,2–1 мл 2 %-ного раствора бензогексония.

Развитие синдрома альвеоло-капиллярного блока требует назначения антигистаминных средств (1 %-ного раствора димедрола, 2,5 %-ного раствора пипольфена или 2 %-ного раствора супрастина) внутривенно в возрастных дозах. Детям старше 7 лет вводят литическую смесь (2,5 %-ного раствора пипольфена – 1 мл, 1 %-ного раствора промедола – 1 мл, 2,5 %-ного раствора аминазина – 0,5 мл) внутривенно по 0,1 мл смеси на год жизни. Внутривенно капельно вводят преднизолон в суточной дозе 1–2 мг/кг.

При гипоксической коме с явлениями одышечно-цианотического приступа наряду с литической смесью показано введение бета-адреноблокаторов: индерала (обзидана) – внутривенно медленно (0,1 %-ного раствора в суточной дозе 0,1 мг/кг).

В экстренных ситуациях на догоспитальном этапе при внезапной остановке дыхания требуется применение искусственной вентиляции легких без использования аппаратов приемом "рот в рот" и "рот в нос". При этом необходимо обеспечить ряд условий: восстановить проходимость дыхательных путей, зажимать во время вдувания рот или нос в зависимости от используемого приема, поддерживать частоту вдуваний на уровне 20–25 в 1 минуту.

На госпитальном этапе при безуспешности оксигенотерапии переходят к спонтанному дыханию под постоянным положительным давлением. Применение ручных респираторов позволяет длительно осуществлять искусственную вентиляцию легких с использованием необходимых концентраций кислорода. Автоматическая искусственная вентиляция легких в условиях скорой помощи и в стационаре может проводиться только специально подготовленными врачами.

Бронхиальная астма

Бронхиальная астма у детей – заболевание, развивающееся на основе хронического аллергического воспаления бронхов, их гиперреактивности и характеризующееся периодически возникающими приступами удушья или затрудненного дыхания в результате распространенной бронхиальной обструкции, обусловленной бронхоконстрикцией, гиперсекрецией слизи, отеком стенки бронхов. Обструкция обратима.

Бронхиальная астма является одним из самых распространенных хронических заболеваний детского возраста, и частота ее продолжает расти. Бронхиальной астмой страдают 5-10 % детей. В настоящее время нередко отмечается гиподиагностика, или поздняя диагностика, бронхиальной астмы, что приводит к отсутствию или позднему началу профилактических и лечебных мероприятий.

Этиология . Среди причин возникновения бронхиальной астмы выделяют предрасполагающие, причинные факторы и факторы, вызывающие обострения заболевания (триггеры).

Предрасполагающие факторы

1. Наследственность. Бронхиальная астма относится к мультифакториальным заболеваниям.

Риск возникновения астмы у ребенка от родителей, имеющих признаки атопии, в 2–3 раза выше. Предрасположенность к атопии и к бронхиальной гиперреактивности наследуется независимо друг от друга, однако при их сочетании риск развития бронхиальной астмы значительно увеличивается. Основные гены предрасположенности к возникновению бронхиальной астмы содержатся в 5-й и 11-й хромосомах.

2. Патологическое течение беременности и родов, недоношенность.

3. Аллергические заболевания у ребенка.

4. Частые респираторно-вирусные инфекции.

5. Воздействие поллютантов (загрязнение атмосферного воздуха, табакокурение).

Причинные факторы Различные аллергены сенсибилизируют дыхательные пути, создавая у предрасположенных лиц условия для развития аллергического воспаления бронхов и клинической манифестации бронхиальной астмы.

Виды аллергенов

1. Пищевые (коровье молоко, рыба, яйца, шоколад, апельсины, мандарины и пр.).

2. Бытовые (домашняя и библиотечная пыль). Основную часть аллергенов домашней пыли составляют клещи-пироглифы Dermatophagoides pteronyssimus, farinae, microceras. Клещи размножаются в коврах, драпировочных тканях, постельных принадлежностях, мягких игрушках и мягкой мебели, домашней обуви, под плинтусами. Наилучшими условиями для роста клеща являются температура 22–26 оС и относительная влажность более 55 %. Сенсибилизация к клещам выявляется у 73,5-91 % детей с бронхиальной астмой. Клещевая бронхиальная астма характеризуется круглогодичным возникновением обострений с учащением в весенне-осенний период и в ночное время, когда наблюдается наибольшая экспозиция клещей.

3. Аллергены животного происхождения: шерсть, пух, перо, перхоть, экскременты, слюна животных (кошек, собак, морских свинок, хомячков, птиц, кроликов, лошадей, овец и пр.), насекомых (тараканов), сухой корм (дафнии) для аквариумных рыбок. После удаления животных высокий уровень аллергенов в доме сохраняется в течение нескольких лет.

4. Грибковые аллергены. Сенсибилизация к плесневым и дрожжевым грибам выявляется у 2/3 детей с бронхиальной астмой. Грибы содержатся внутри помещений, во внешней среде, пищевых продуктах. Обострения болезни у детей с грибковой сенсибилизацией наблюдается в осенне-зимний период или круглогодично при проживании ребенка в сырых, плохо проветриваемых помещениях. Характерно тяжелое течение астмы с частыми рецидивами и короткими ремиссиями.

5. Пыльцевые аллергены:

а) деревья и кустарники (береза, ольха, ясень, орешник, тополь, ива, дуб, каштан, вяз и пр.);

б) злаковые травы (тимофеевка, райграс, овсяница, лисохвост, мятлик, костер, пырей, рожь, греча, пшеница и пр.);

в) сорные травы (лебеда, амброзия, конопля, полынь и пр.).

В условиях климата средней полосы России отмечается три пика обострений болезни: весенний (апрель-май), связанный с пылением деревьев, летний (июнь – август), связанный с пыльцой злаковых растений и осенний (август – октябрь), обусловленный пыльцой сорных трав.

6. Лекарственные средства (антибиотики, особенно пенициллинового ряда, сульфаниламиды, витамины и пр.).

7. Инфекционные аллергены (бактерии и вирусы), вакцины.

8. Химические вещества (ксенобиотики):

а) окись углерода, диоксид серы, азота, металлы, продукты неполного сгорания бензина, пестициды, гербициды;

б) поллютанты помещений;

в) бытовая химия, парфюмерия.

Факторы, вызывающие обострения бронхиальной астмы (триггеры).

Триггеры – факторы, вызывающие обострение бронхиальной астмы путем стимуляции аллергического воспаления в бронхах или провоцирования острого бронхоспазма. Среди триггеров выделяют специфические (аллергены) и неспецифические (неаллергенные) воздействия:

1) контакт с аллергеном;

2) респираторно-вирусные инфекции. Вирусы повреждают мерцательный эпителий слизистой оболочки дыхательного тракта, увеличивают ее проницаемость для аллергенов и повышают бронхиальную гиперреактивность;

3) физическая нагрузка (повышение гиперреактивности бронхов, изменение температуры, влажности и осмолярности секрета бронхов при сопутствующей гипервентиляции);

4) изменение метеоусловий (перепады температуры, давления, высокая влажность, гроза);

5) загрязнение воздуха;

6) психоэмоциональная нагрузка (стресс, смех, плач, страх);

7) психологические факторы. Особенности взаимоотношений мать – ребенок коррелируют с частотой рецидивирования бронхиальной астмы;

8) резкие запахи.

Причиной более тяжелого течения бронхиальной астмы могут быть сопутствующие бактериальные инфекции верхних и нижних дыхательных путей, перинатальные повреждения ЦНС, гастроэзофагальный рефлюкс.

Патогенез . Основой патогенеза бронхиальной астмы является хроническое аллергическое воспаление дыхательных путей, приводящее к гиперреактивности бронхов. В воспалительном процессе участвуют эозинофилы, тучные клетки, лимфоциты, макрофаги, нейтрофилы, эпителиальные клетки. Воспаление координируется Т-хелперами, секретирующими цитокины JL-4, JL-13, которые обеспечивают переключение В-лимфоцитов на синтез IgE антител. Сенсибилизация аллергенами приводит к синтезу IgE, которые фиксируются на тучных клетках. При повторном действии аллергена происходит реакция антиген – антитело, дегрануляция тучных клеток с выделением медиаторов (гистамина, нейтрофильного и эозинофильного хемотаксического фактора), вызывающих острые аллергические проявления и подготавливающих развитие позднефазовых реакций, характеризующихся привлечением воспалительных клеток. Интерлейкин IL-5, синтезируемый как тучными клетками, так и Т-лимфоцитами, активизирует эозинофилы – вторую основную эффекторную клетку аллергического воспаления. Тучные клетки и эозинофилы в процессе активации секретируют цитокины, подобные Т-хелперам, поддерживая тем самым образование Т-хелперов, синтез иммуноглобулинов Е и замыкая круг аллергического воспаления. Эозинофилы продуцируют лейкотриены (продукты метаболизма арахидоновой кислоты), которые в настоящее время считаются наиболее важными медиаторами аллергического воспаления при бронхиальной астме.

Воздействие медиаторов на клетки-мишени приводит к следующим реакциям:

1) повышение цГМФ, снижение цАМФ в гладкомышечных клетках бронхов, бронхоспазм;

2) гиперсекреция слизи, образование слизистых пробок и гиперплазия желез;

3) повышение проницаемости сосудов, отек слизистой оболочки;

4) клеточная инфильтрация, утолщение базальной мембраны, подслизистого слоя бронхов;

5) нарушение микроциркуляции, агрегация тромбоцитов, застой крови в малом круге кровообращения.

Вышеперечисленные факторы приводят к обструкции бронхов, нарушению перфузии, гипоксии, ацидозу.

На поздних стадиях воспаления происходят большие изменения в структуре легких, для которых характерна потеря эпителиального покрова, фиброз базальной мембраны, выраженный ангиогенез, гипертрофия серозных и бокаловидных клеток.

В патогенезе бронхиальной астмы имеет значение также нейрогенное воспаление с участием нейропептидов, которое может сопровождать и усугублять уже имеющееся аллергическое воспаление. При длительном процессе происходит пролиферация нервных волокон, несущих субстанцию Р с увеличением высвобождения нейропептида. Усугубляет течение бронхиальной астмы дефицит вазоинтестинального пептида (наиболее мощного эндогенного бронходилататора).

При бронхиальной астме отмечаются также нейроэндокринные дисфункции в системах гипоталамус – гипофиз – надпочечники, гипоталамус – гипофиз – тимус, гипоталамус – гипофиз – щитовидная железа.

Важную роль в возникновении и прогрессировании бронхиальной астмы у детей играют психологические факторы.

Клинические проявления . Характерен отягощенный аллергоанамнез, эпизоды одышки, свистящих хрипов, кашля, в том числе в ночное время. Обострения провоцируются контактом с аллергенами, инфекциями, физической нагрузкой и прочим, после применения бронходилататоров происходит исчезновение симптомов. В течении приступа выделяют следующие периоды.

1. Период предвестников. Характерны заложенность носа или отделяемое из него, чихание, кашель, зуд и першение в горле, конъюнктивит, полиморфная сыпь, изменения поведения и настроения, нарушения аппетита и сна, симптомы ОРВИ.

2. Приступный период . Характеризуется рядом симптомов.

Симптомы удушья – дыхательный дискомфорт, субъективные ощущения нехватки воздуха, сжатия грудной клетки, возникающие внезапно.

Синдром дыхательной недостаточности – одышка экспираторная с участием вспомогательной мускулатуры, раздувание крыльев носа, набухание шейных вен, сухой приступообразный или малопродуктивный влажный кашель с трудно отходящей вязкой мокротой, дистанционные хрипы, ортопноэ, бледность кожи, периоральный и акроцианоз.

Бронхолегочный синдром – коробочный перкуторный звук, нижние границы легких опущены, подвижность легочных краев ограничена, дыхание с удлиненным выдохом или ослабленное, сухие свистящие хрипы, разнокалиберные влажные хрипы (особенно у детей раннего возраста) по всем легочным полям.

Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы – тахикардия, пульс слабого наполнения, повышение артериального давления, тоны сердца приглушены, уменьшение относительной сердечной тупости вследствие эмфиземы.

3. Послеприступный период проявляется продуктивным кашлем, исчезновением одышки.

Диагностика . Основана на анамнестических данных, характерной клинической картине и результатах дополнительных методов обследования, которые включают:

1) оценку функции внешнего дыхания (ФВД). Выявляется обструктивный тип нарушений вентиляции легких;

2) функциональные тесты: положительный ответ на ингаляцию бета-агониста (прирост основных показателей ФВД > 20 %); проба с физической нагрузкой (снижение показателей проходимости бронхов через 3–5 мин после стандартной физической нагрузки > 20 %);

3) пикфлоуметрию – отмечается суточный разброс пиковой скорости выдоха, измеряемый в течение 2–3 недель > 20 %;

4) рентгенографическое исследование легких в период обострения – обнаруживается вздутие легких (повышение прозрачности по периферии легочных полей, низкое стояние куполов диафрагмы, расширение межреберных промежутков), усиление корневого рисунка;

5) исследование крови и мокроты – характерна эозинофилия крови и мокроты;

6) отмечается увеличение общего и специфических IgE в крови и биологических жидкостях;

7) положительные кожные пробы со специфическими аллергенами;

8) пробное лечение – высокая эффективность бета-агонистов.

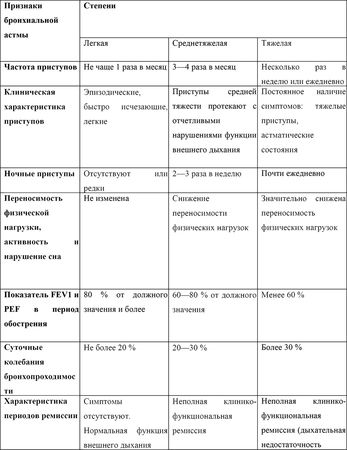

Классификация. В 1997 г. утверждена национальная программа "Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика", согласно которой отменено разделение астмы на аллергическую, инфекционно-аллергическую и смешанную формы. С практической точки зрения на первый план выдвигается классификация бронхиальной астмы по степени тяжести, что определяет современную стратегию ее терапии. Выделяют легкое, среднетяжелое и тяжелое течение заболевания.

Степень тяжести определяется по следующим показателям:

1) количество ночных приступов в неделю;

2) количество дневных симптомов в день и неделю;

3) кратность применения (потребность) бета-2-агонистов короткого действия;

4) выраженность нарушений физической активности и сна;

5) значение пиковой скорости выдоха (ПСВ) и ее процентное соотношение с должным или наилучшим значением;

6) суточные колебания ПСВ.

При диссоциации отдельных показателей тяжести (редкие, но тяжелые приступы) бронхиальную астму следует характеризовать по более тяжелому признаку.

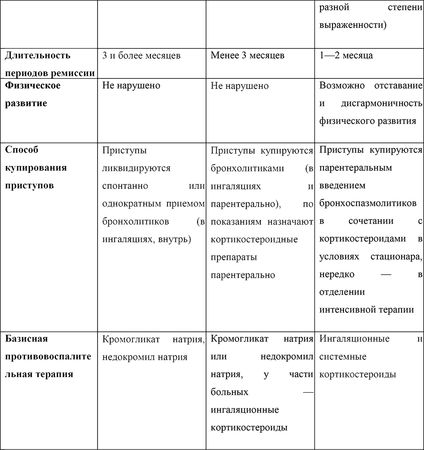

Таблица 1. Критерии тяжести бронхиальной астмы у детей

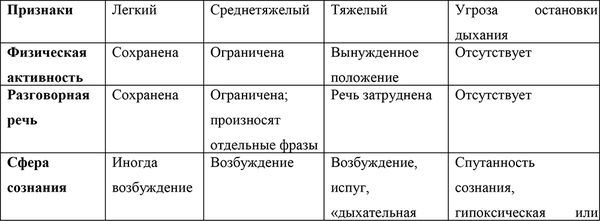

Таблица 2. Критерии оценки тяжести приступа бронхиальной астмы у детей