Именно так из-за чрезвычайной бедности населения селедка продавалась в лавках еврейского местечка

Весьма вероятно, что уже во времена Первого Храма по рынкам и торговым площадям ходили специальные инспекторы, назначенные главами общины, в задачу которых входила проверка правильности весов, гирь для взвешивания и мер для отмеривания жидкостей и сыпучих материалов. Если нарушитель этого закона Торы был обнаружен, то в первый раз он штрафовался, во второй раз его подвергали избиению плетьми, а за третий могли вообще изгнать из города. Такие же инспекторы проверяли еврейских торговцев и в Средние века. Правда, телесные наказания уже не применялись, но сама угроза изгнания из общины была для любого еврея в тот период куда страшнее любой порки.

Сама тяжесть наказания за подобный грех была связана еще и с тем, что его практически невозможно было искупить ни штрафом, ни каким-либо другим образом. Ведь даже если жульничавший торговец раскаялся в своем грехе, он практически не мог возместить тот ущерб, который был причинен его покупателям или поставщикам. Это было невозможно хотя бы из-за сложности вычисления величины этого ущерба и поиска тех, перед кем он согрешил: ведь за это время через его лавку прошло множество самых разных покупателей, каждый из которых покупал различные товары по различным ценам и, следовательно, в каждом случае этот ущерб был разным.

Столетие назад еврейские торговцы обычно проверяли правильность имевшихся у них гирь у местного аптекаря или ювелира. При этом в случае отклонения гири от правильного веса даже на одну десятую грамма она немедленно выбрасывалась, так как запрет Торы на ее использование понимался предельно широко – еврей не мог уже не только пользоваться такой гирей, но и хранить ее у себя не только в своей лавке, но и дома для какой-либо другой надобности, например в качестве груза для засолки кастрюли. Смысл этого запрета раввины объясняли тем, что такая испорченная гиря может быть по ошибке использована дома для взвешивания. "Даже держать такую меру в доме в качестве ночного горшка (имеется в виду мера для измерения объема) также запрещено: ведь кто-то не знающий может воспользоваться ею для измерений" – подчеркивает "Шульхан Арух". Правда, тут же приводится и выход из этой ситуации: достаточно просто стереть имеющуюся на мере или гирях печать или цифры, обозначающие величину измеряемого ими объема или веса, и ими уже можно пользоваться для повседневных нужд, ведь после этого они перестают быть мерилом чего-либо.

В еврейском фольклоре есть немало сказок и притч, повествующих о том, как оставленная в доме по неведению или по случайности неверная мера начинала приносить несчастья его хозяевам, и поучительный смысл этих произведений устного народного творчества очевиден.

Чтобы в любом случае избежать обвеса и обмера, "Шульхан Арух" рекомендует отмеривать и отвешивать чуть больше меры, ссылается при этом на слова Торы: "Эйфа полная и истинная пусть будет у тебя". Зачем сказано "и истинная"? Тора хотела сказать: "Отдели немного от своего и дай ему".

В то же время Талмуд призывает купца следовать при измерении товара тем обычаям, которые приняты в данном конкретном месте. К примеру, если в неком городе принято насыпать меру "с горкой", то именно так следует поступать и еврейскому торговцу, даже если покупатель просит его выровнять края, так как тот хочет заплатить меньше. А если принято выравнивать сыпучие продукты в мере, то торговец должен выровнять товар, даже если покупатель просит насыпать ему "с горкой" и предлагает заплатить больше.

Но на запрете обвеса и обмеривания список действий, запрещенных еврейскому торговцу, отнюдь не заканчивался – наоборот, он лишь начинался. Как уже было сказано, этот запрет трактовался необычайно широко – как запрет любого обмана в торговле вообще, и каждый богобоязненный еврейский торговец должен был во всех деталях знать множество законов и запретов, регулирующих его деятельность.

Разумеется, запрещался обсчет покупателя даже на самую мелкую монету, так как это приравнивается к воровству. Если продавец ошибочно выдал сдачу меньше, чем полагалось, он, согласно Галахе, должен немедленно догнать покупателя и вручить ему недоплаченную сумму. А если не получилось догнать – значит, следует предпринять все усилия для того, чтобы разыскать этого человека. Современные раввины считают, что для успеха такого поиска торговец должен даже опубликовать объявление в газете с призывом к недополучившему сдачу покупателю явиться в магазин и получить причитающиеся ему деньги.

Более того – если покупатель по ошибке считает, что ему недодали сдачу, и настаивает на своей правоте, некоторые еврейские источники рекомендуют дать ему требуемые деньги, так как честное имя торговца (особенно еврейского торговца) дороже любых денег, и лучше, если продавец потеряет деньги, чем на его репутацию ляжет (пусть и ложное) пятно позора.

Однозначно же запрещено приукрашивать товар, придавать ему обманчивый внешний вид, чтобы выдать товара низкого качества за высококачественный: например, красить старые вещи, чтобы они казались новыми, или пускаться на знаменитые "цыганские" хитрости вроде раздувания лошади или опаивания коровы отваром из отрубей, от которого у нее распухает живот, и она начинает казаться толще, чем на самом деле.

Запрещено и примешивать небольшое количество товара низкого качества к высококачественному и продавать его как товар первого сорта (например, смешивать мятые и целые плоды клубники, к крупным ягодам примешивать мелкие, а также вливать испорченный напиток в доброкачественный так, что эту примесь нельзя определить на вкус).

Боязнь совершить обман покупателя из-за субъективного взгляда продавца лежит в основе ряда галахот, запрещающих расхваливать свой товар. Например, если еврейского торговца спрашивают, есть ли у него хорошая селедка, он должен ответить: "Селедка есть. Но хорошая ли она, этого я не знаю".

Думается, что именно от скрупулезной честности еврейских торговцев и берет свое начало та дотошная мелочность в расчетах, которая позволила антисемитам говорить о том, что "еврей за копейку удавится". Согласитесь, что для того, чтобы получить хоть какую-то прибыль с торговли, не нарушив ни одного из вышеперечисленных запретов, еврейский продавец – особенно если речь идет о мелком торговце! – и в самом деле должен был дрожать за каждую копейку: ведь, как правило, именно эта копейка и составляла его прибыль.

Однако, предписывая честное поведение продавцу, иудаизм ждет того же от покупателя. Например, согласно Талмуду, запрещено пробовать находящиеся на прилавке фрукты, если человек не собирается их покупать, – такие действия также приравниваются к воровству. Запрещено также отвлекать продавца без нужды от дела и спрашивать, сколько стоит та или иная вещь, если человек заведомо не собирается ее покупать.

Если продавец ошибся и выдал сдачу больше, чем полагалось, ее следует немедленно вернуть. Если же какая-то ценная вещь продается по цене значительно ниже рыночной из-за неведения продавца, то покупатель не имеет права воспользоваться его наивностью и должен напомнить продавцу среднюю рыночную стоимость данного товара.

Прибыль: не больше "штута"

Одно из самых частых обвинений, которое бросали в адрес еврейских торговцев их нееврейские конкуренты, заключалось в том, что евреи продают свои товары по куда более низким ценам, чем они сами. Мы встречаем это обвинение почти во все эпохи и повсеместно. Кажется, на всех просторах Европы и Азии, а затем и Америки наблюдалась одна и та же картина: честные, порядочные местные купцы спокойно сидели в своих лавках и продавали товары, и вдруг откуда ни возьмись появились жиды, которые стали продавать те же товары по ценам чуть ли не вдвое ниже! И, естественно, народ бросился покупать именно у "христопродавцев", оставляя своих соплеменников без полагающейся им прибыли.

Борьба с новоявленными конкурентами тоже во все времена и во всех странах развивалась почти по одному и тому же сценарию: местные торгаши бросались писать жалобы властям с просьбой оградить их от еврейского засилья, одновременно распуская слухи о том, что евреи торгуют краденым товаром, обжуливают покупателей при расчетах (чего не было и не могло быть) или даже добавляют в свои товары яд, чтобы отравить правоверных христиан.

Если все это не помогало, то в дело пускался кровавый навет: в еврейский квартал накануне Пасхи подкидывалось мертвое тело, и уж тогда погром и изгнание ненавистных конкурентов было неминуемым.

А между тем относительная дешевизна, по которой евреи продавали свои товары, объяснялась предельно просто: дело в том, что еще Талмуд установил максимальную норму торговой прибыли в размере 1/6 (то есть 16,6 (6)%) от той стоимости, за который этот товар купил сам продавец. Одна шестая на арамейском языке звучит как "штут", а на иврите "штут", в свою очередь, означает "пустяк", "ерунда".

Требуя, чтобы торговцы зарабатывали на продаже своих товаров "не больше штута", Талмуд, однако, делал исключение из этого правила для продавцов яиц. Объяснялось это тем, что торговцы яйцами в Древней Иудее обычно разносили свой товар по домам покупателей и при этом был чрезвычайно велик риск того, что часть из них побьется, да и в условиях обычной для Земли Израиля жары яйца были товаром скоропортящимся.

Позднее это правило было перенесено на все скоропортящиеся и редкие товары, доставка которых сопряжена с определенным риском, – на них продавец мог поставить ту цену, которую он считал достойной продаваемой им вещи. Но в целом еврейские торговцы должны были следовать правилу: "Прибыль – не больше штута!".

В случае же если еврей продает в силу тех или иных обстоятельств некий товар по цене, которая превышает цену на аналогичный товар у других евреев, то он должен честно предупредить покупателя, что данная вещь стоит дороже, чем обычно, и объяснить, почему именно: он сам приобрел ее по такой-то цене или она сделана выдающимся мастером и резко отличается по своему качеству от аналогичных товаров и т. п.

Если учесть, что особенно в период Средневековья немецкие, русские, французские и прочие купцы обычно продавали свои товары в полтора, а то и в два раза дороже, чем та цена, которую они заплатили за них сами, то становится понятно, что разница между их ценами и ценами, назначаемыми евреями, была поистине огромна.

Примечательно, что в сохранившихся официальных ответах еврейских торговцев на жалобы их нееврейских конкурентов евреи обвиняют своих коллег… в чрезмерной жадности. По их словам, местные купцы драли со своих соплеменников и единоверцев три шкуры потому, что видели в торговле средство, позволяющее им жить в роскоши и богатстве – строить себе роскошные особняки, ездить в каретах и т. д. Еврейские же купцы лишь обеспечивали себе с помощью торговли необходимое пропитание для себя и своей семьи, и уровень жизни еврея-купца средней руки мало чем отличался от уровня жизни остальных горожан, зарабатывавших себе на кусок хлеба различными ремеслами.

И все же по меньшей мере два обвинения европейских купцов по поводу ценовой политики их еврейских конкурентов выглядят на первый взгляд вполне обоснованно.

Первое из них заключается в том, что евреи достигали дешевых цен на свои товары, помимо прочего, и за счет того, что скупали их по дешевке, по ценам значительно ниже рыночных у крестьян и ремесленников, таким образом, откровенно грабя их и лишая средств к существованию.

Согласно второму, правилу "Прибыль – не больше штута" евреи следовали лишь по отношению к своим единоверцам. Как только дело касалось покупателей-неевреев, они считали себя свободными от всяких обязательств и назначали куда более высокую цену за свои товары, чем ту, за которую продавали их евреям.

Что ж, евреи и в самом деле старались закупить товары по как можно более низким ценам, нередко, увы, и путем обмана ремесленника, убеждая его в том, что изделия по своему качеству не соответствуют требованиям рынка. Однако если учесть, что еврейская торговля приводила в итоге к общему снижению цен на рынке, то ущерб, наносимый производителям товаров подобными трюками, был невелик. Кроме того, в поисках путей еще большего удешевления товаров евреи почти повсеместно начали применять принципиально новые методы закупки, включая прямой контакт между продавцом и производителем, предварительный заказ крупной партии товара с ее предоплатой наличными деньгами (естественно, при этом еврейский купец назначал за еще не произведенный товар куда меньшую цену, чем если бы речь шла о покупке уже готового товара) и т. д.

На заре эпохи Возрождения все эти еврейские нововведения казались многим жульническими и нелегетимными, однако вряд ли кто-либо будет оспаривать их правомочность в наши дни.

Что касается принципа "Прибыль – не больше штута", то он действительно крайне редко соблюдался евреями по отношению к неевреям.

Но, во-первых, этот принцип действовал по отношению к неевреям во всех городах и местечках с более-менее крупным еврейским населением – хотя бы для того, чтобы не озлобить местное население.

А, во-вторых, даже если еврейский купец торговал за пределами родного местечка и считал себя свободным от этого принципа, он все равно продавал свой товар за значительно меньшие деньги, чем неевреи, по той простой причине, что евреи одними из первых на практике открыли главный закон торговли: величина прибыли в куда большей степени зависит от скорости оборота капитала, чем от нормы прибыли, то есть той наценки, которую торговец делает на свой товар. А, следовательно, куда выгоднее продать дешевле и быстрее, чем дороже, но медленнее.

Впрочем, сознательная игра на снижение цен была отнюдь не единственным нововведением евреев на мировом рынке. Постоянно изобретая все новые методы торговли, меняя сами ее принципы, евреи выступали в качестве великих рационализаторов экономических отношений, выводя с помощью своих "штучек" Европу из средневековой спячки и подталкивая ее вперед, в будущее. Многие из этих нововведений были признаны и оценены по достоинству только в ХIХ, а то и в ХХ веке.

Реклама как двигатель и тормоз торговли

Согласно многовековой европейской традиции, добродетельному христианскому купцу полагалось сидеть с надменным, солидным видом в своей лавке и ждать, когда Бог пошлет ему покупателя. Покупателя этого полагалось встречать с той же солидностью, неторопливо представлять ему имеющиеся в лавке товары, рассказывать ему об их достоинствах, а затем, когда он сам задаст вопрос о цене, столь же неторопливо сообщить ее ему. Конечно, в случае если цена не устраивает покупателя, то можно пойти ему на определенные уступки, но очень и очень незначительные: ведь цены на товары согласованы с торговой гильдией и снизить их – значит нанести удар по корпоративным интересам. Да и есть ли в этом смысл, если покупателю все равно некуда деваться: никто ему тот же товар по более низкой цене не продаст, опять-таки исходя из интересов гильдии? Покупатель ушел, ничего не купил? Что ж, значит, Бог пошлет другого покупателя…

Из-за такого стиля торговли, в основе которого лежали определенные мировоззренческие мотивы, жизнь в средневековом городе протекала тихо и неспешно, без суеты и крика. Но вот в городскую европейскую торговлю ворвались евреи – и все разительно изменилось.

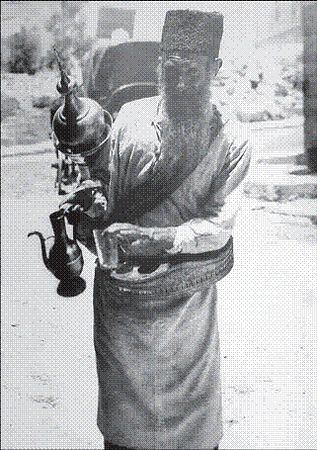

Еврейский уличный торговец чаем

Они начали с того, что стали выносить товары из лавок прямо на улицы – так, чтобы они бросились в глаза и "зацепили" взгляд проходящих мимо покупателей. Но, не ограничившись этим, они ввели ценники – на выставленные на улицах товары помещалась табличка с крупно выведенной на ней ценой товара, так чтобы прохожие сразу поняли, что в данной лавочке все дешевле, чем в соседней. Кроме того, сам еврейский торговец не сидел в лавке, а стоял возле ее дверей, кидаясь на каждого потенциального покупателя, громко приглашая его войти в лавку, предлагая различные товары. Видя, что покупатель колеблется, еврей наносил ему последний удар – предлагал существенную скидку, помня, что скорость оборота денег куда важнее нормы прибыли. Так как он не был членом торговой гильдии, то никаких обязательств перед ней не имел, да и плевать ему было на интересы гильдии. Покупатель – вот главный субъект торговли, и покупатель всегда прав!

Последнее правило было введено и сформулировано именно евреями и в итоге совершило переворот в торговле.

Однако и на этом евреи не остановились: не успели появиться первые газеты, как они начали помещать в них за плату объявления, сообщавшие о готовности по выгодной цене сбыть заинтересованным лицам ту или иную партию товара или приглашавшие всех желающих на дешевую распродажу товаров в своей лавке. И читатели газет спешили на эту самую дешевую распродажу мимо лавок терпеливо ожидающих клиентов солидных купцов-христиан. Дальше стало еще хуже: по мере удешевления печати евреи додумались до печатания листков, сообщавших о том, какие товары продаются в их лавках и какие скидки в отличие от среднерыночных цен они готовы предоставить. Нанятые евреями мальчишки расклеивали эти листки на стенах домов или просто раздавали их прохожим, и в результате от покупателей у евреев просто не было отбоя…

Так или почти так начинается новейшая история рекламы, у истоков которой стояли опять-таки еврейские торговцы. И можно только представить, с каким недоумением, ненавистью и брезгливостью следили за этими еврейскими нововведениями почтенные купцы Гамбурга и Франкфурта, Парижа и Марселя, Лондона и Эдинбурга, Варшавы и Лодзи. Вид еврея, хватающего потенциального клиента за рукав, громко зазывающего его в свою лавочку, суетливо предлагающего товары, легко уступающего в цене, был в их сознании просто несовместим с их понятием о достоинстве честного торговца. Публикация рекламных листков и объявлений в газетах казалась им унизительной и опять-таки недостойной. Но факт оставался фактом: все эти "недостойные дела" помогали евреям одерживать победу в конкурентной борьбе и привлекали к ним покупателей. И честные христианские купцы решили начать борьбу против евреев старым испытанным путем – прежде всего с жалоб властям на то, что последние всячески способствуют разорению почтенных христиан и ведут торговлю нечестными методами. В ряде случаев такие жалобы дали свои результаты. Так, направленный практически исключительно против евреев парижский указ 1761 года запрещал торговцам "бегать наперегонки в попытках найти покупателей или распространять рекламные листовки, привлекающие внимание к их товару". Как вытекает из некоторых историко-экономических исследований, подобное презрительно-негативное отношение торговцев к газетной рекламе своих товаров в ряде европейских стран и прежде всего в Германии сохранялось вплоть до середины ХIХ века.