Данное издание - развитие изданной в 1997 г. книги этого же автора "Самолеты Аэрофлота", но более глубокое, более дополненное, переработанное с внесением некоторых уточнений. Изложена история отечественной гражданской авиации с 1914 года, когда 4-моторный гигант "Илья Муромец" совершил рекордный перелет из Петербурга в Киев и обратно, до наших дней; а также обо ВСЕХ гражданских самолетах советского и российского производства - как серийных, так и опытных, - об их разработке, производстве и эксплуатации.

Примечание. Качество полиграфии невысокое. Фотоматериалы ч.б. низкого разрешения.

Александр Артемьев

Крылья сверхдержавы

Если США до недавнего времени по праву считались величайшей автомобильной державой мира, то Советский Союз заслужил почетное звание сверхдержавы авиационной. И не только потому, что обладал грозными военно-воздушными силами и передовыми ракетными технологиями, но и благодаря гражданскому воздушному флоту, обеспечивавшему надежную доставку грузов и пассажиров по всей территории страны, в любую, самую отдаленную ее точку. Вообще, наличие у государства развитой гражданской авиации и собственной авиапромышленности является обязательным атрибутом сверхдержавы, залогом ее "территориальной связности" и "транспортной безопасности".

Тем более что в СССР военно-воздушные силы и гражданская авиация всегда были своего рода "сообшаюшимися сосудами": начиная с 1930-х годов гражданский воздушный флот стал настоящей "кузницей кадров" для советских ВВС - гражданские пилоты получали настолько качественную летную подготовку, что именно из них в годы Великой Отечественной комплектовались экипажи Авиации Дальнего Действия, бомбившие Кенигсберг и Берлин. Кроме того, на гражданских самолетах отрабатывались многие передовые технологии, которые затем применялись в массовом военном производстве.

Эта книга - подробный рассказ об истории отечественной гражданской авиации с 1914 года, когда 4-моторный гигант "Илья Муромец" совершил рекордный перелет из Петербурга в Киев и обратно, до наших дней; а также обо ВСЕХ гражданских самолетах советского и российского производства - как серийных, так и опытных, - об их разработке, производстве и эксплуатации.

ОТ АВТОРА

В 1997 г. в Кемеровском полиграфкомбинате вышла моя книга "Самолеты Аэрофлота".

Настоящая книга - продолжение данной темы, но более глубокое, более дополненное, перерабаганное с внесением некоторых уточнений.

В книге дан исторический обзор, основные характеристики, особенности конструкций отечественных гражданских самолетов и вертолетов от зарождения авиации до времен сегодняшних реформ. Представлена информация об опытных гражданских летательных аппаратах, нереализованных проектах и перспективных разработках.

В книгу включены также самолеты ОКБ им. O.K. Антонова (Украина), созданные в период до 1991 г., и более поздние самолеты, спроектированные с участием российской авиационной промышленности.

Рассказывается о зарождении современной отечественной реактивной и сверхзвуковой гражданской авиации России, дается краткое описание отечественных двигателей, применяемых на гражданских отечественных самолетах и вертолетах.

Для каждого самолета и вертолета приводятся их схемы и фотографии, позволяющие получить лучшее представление о конструкции летательных аппаратов и их систем.

Исходными материалами при создании предлагаемой книги служили описания серийных гражданских самолетов и вертолетов, инструкции по эксплуатации, материалы периодической печати, в частности, опубликованные в журналах "Гражданская авиация", "Крылья Родины", "Авиация и космонавтика", "Вестник авиации и космонавтики",

"Авиация и время", "Самолеты мира", "Вертолет", а также информационные материалы авиационно-космических выставок в г. Жуковском (Московская обл.) МАКС-95, МАКС-97, МАКС-99 и первой Международной выставки "Гражданская авиация - 2002" в Домодедове.

При подготовке книги автором использован обширный иллюстрированный материал рекламных проспектов гражданских самолетов, вертолетов и двигателей, собранных при посещении в августе 2001 г. в г. Жуковском Международной авиационно-космической выставки (МАКС-2001), а также авиационных музеев (Музей авиационной техники ВВС в Монино, Музей гражданской авиации в Ульяновске, Центральный дом авиации и космонавтики в Москве и др.).

Создание такого труда, естественно, не было возможным без помощи многих любителей авиации, коллекционеров авиационно-технической литературы и журналов различных годов изданий. Большую помощь в подборке материалов при подготовке рукописи и в исполнении компьютерной верстки оказали сыновья автора С.А. и К.А. Артемьевы.

Сейчас, когда авиационная промышленность переживает трудные времена, автор верит в возрождение отечественной гражданской авиации и убежден, что книга найдет своего читателя, хочется также думать, что она окажется полезной тем, кто в будущем станет заниматься проблемами разработки новой авиационной техники.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Первые попытки создать самолет стали предприниматься в XIX веке.

Первый технический проект самолета был разработан в России в 1864 г. артиллерийским офицером Н.А. Телешовым. Проект, запатентованный Н.А. Телешовым за рубежом, предусматривал создание многоместного пассажирского самолета с паровым двигателем. Аппарат должен был иметь хорошо обтекаемый сигарообразный фюзеляж, внутри которого на двух палубах - верхней и нижней - располагались пассажиры и багаж. В центре фюзеляжа предполагалось установить двухцилиндровую паровую машину.

Несмотря на очевидную практическую невыполнимость предложения Н.А. Телешова, проект представляет интерес как прообраз современных многоместных пассажирских самолетов.

В 1867 г. Н.А. Телешов запатентовал еще один необычный проект - проект самолета с реактивным двигателем и треугольным крылом малого удлинения. Н.А. Телешов первым в России и одним из первых в мире предложил применить реактивный двигатель на самолете. Согласно проекту на самолете должен был быть установлен пульсирующий реактивный двигатель, работающий на жидком топливе.

К числу наиболее интересных опытов по проектированию и постройке самолета относятся работы русского военного моряка А.Ф. Можайского. Созданию самолета предшествовала большая исследовательская работа изобретателя, которой он посвятил почти половину своей жизни. А.Ф. Можайский долгое время изучал полет птиц, ставил многочисленные опыты с моделями птичьих крыльев, определяя их подъемную силу и лобовое сопротивление.

Много пользы принесли ему опыты с воздушными змеями. Летом 1876 года он несколько раз поднимался в воздух на построенном им большом воздушном змее, буксируемом тройкой лошадей. Затем он перешел к постройке летающих моделей с воздушными винтами, которые вращались при помощи часовых пружин.

В результате многолетней работы А.Ф. Можайский разработал проект конструкции летательного аппарата и паровых двигателей для него. Летом 1882 года самолет был построен в натуральную величину, и начались его испытания, которые продолжались несколько лет. При одном из испытаний самолет оторвался от земли, но после взлета накренился набок и поломал крыло. Тем не менее это было событие большого исторического значения - человек на борту самолета впервые в мире оторвался от земли. Управлял самолетом верный помощник А.Ф. Можайского - механик Русско-Балтийского завода И.Н. Голубев.

Скромный русский изобретатель А.Ф. Можайский, построивший аэроплан с уникальными для того времени двигателями задолго до его создателей в Европе и Америке, так и остался незамеченным и непризнанным, разделив судьбу многих других талантливых наших соотечественников.

Самолет А.Ф. Можайского отличался продуманной и для своего времени технически грамотной конструкцией. Он предложил аэроплан монопланноготипа, с тонким профилем крыла, фюзеляжем, шасси и органами управления. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение самолета были обтянуты тонкой шелковой материей, пропитанной лаком. Аппарат стоял на шасси с колесами. Самолет имел три че-тырехлопастных винта и два руля - горизонтальный и вертикальный. Установленные на самолете двигатели представляли собой паровые машины с двойным расширением пара, мощностью одной - 10 л.с. при весе 29 кг, другой - 20 л.с. при весе 48 кг. Пар в машины поступал от котла весом 65 кг. Топливом служил керосин.

Эксперименты показали, что мощность двигателей недостаточна для полета самолета. А.Ф. Можайский разработал новые рекордно легкие по тому времени и достаточно мощные паровые машины и планировал их установить на самолете. Однако эти планы остались неосуществленными из-за смерти изобретателя в 1890 г.

Несмотря на ряд недостатков - малое удлинение крыла, отсугствие средств поперечного управления, недостаточная мощность двигателей, - можно утверждать, что самолет А.Ф. Можайского, спроектированный на строго научных основах, являлся наиболее практичной конструкцией из всех самолетов, построенных в XIX столетии.

А.Ф. Можайского можно считать одним из родоначальников авиации и первым отечественным авиаконструктором. В своих замыслах он намного опередил уровень достижений науки и техники того времени. Имя его известно сегодня всему человечеству. Оно вошло в историю авиации и учебники по авиации во всем мире.

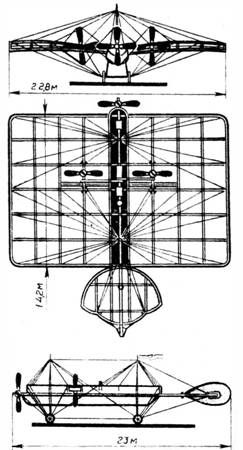

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ САМОЛЕТА А.Ф. МОЖАЙСКОГО

Взлетная масса самолета, кг 1266

Нагрузка на крыло, кг/м2 3,85

Размах крыла, м 23,2

Плошадь крыла, м2 329

Длина габаритная, м 25

Высота габаритная, м 7,5

Обшая мощность двигателей, л.с. 30 Масса паровых машин с котлом, конденсатором

и сепаратором, кг 167,1

Диаметр винтов, м 4,75

Число оборотов винтов, об/мин 160

Колея шасси, м 3

База шасси, м 9,4

Вторым после А.Ф. Можайского построенным в России самолетом (1897-1903) был летательный аппарат Е.С. Федорова. На нем впервые в истории отечественного самолетостроения был установлен двигатель внутреннего сгорания, применена схема полиплана, употреблено крыло большого удлинения с искривленным профилем. Однако в целом конструкция самолета Е.С. Федорова была менее прогрессивна, чем самолет А.Ф. Можайского. Летательный аппарат Е.С. Федорова не испытывался.

В 1893 г. русский рабочий-изобретатель А.П. Костиков-Алмазов разработал проект и построил модель пассажирского самолета. В том же году в Чикаго (США) на всемирной Колумбовой выставке демонстрировалась модель этого самолета и привлекла всеобщее внимание. Ее тогда называли "модель аппарата - аэроплана" под названием "ветро-стат" или "летоход".

Строительство самолетов интенсивно проводилось в различных странах мира. В Англии в 1894 году X. Максимом, во Франции в 1897 году К. Адером на основе мощных паровых двигателей были построены самолеты. Но в воздухе они были неустойчивы, и все попытки совершить полеты оканчивались неудачей.

В 1903 году американцы братья Уилбур и Орвилл Райт после многочисленных опытов с планерами создали самолет, который мог устойчиво летать. Первый полет братьев Райт был совершен 17 декабря 1903 года. Их самолет, оснащенный бензиновым двигателем, за 12 секунд пролетел 32 метра. Это был первый устойчивый управляемый полет летательного аппарата тяжелее воздуха, приводимого в движение мотором. Во время четвертого полета самолет братьев Райт продержался в воздухе 59 секунд и пролетел 280 метров.

23 мая 1910 года совершил первый полет самолет инженера А.С. Кудашева. Это был первый полет самолета отечественной конструкции; он пролетел несколько десятков метров.

Самолетостроение стало бурно развиваться во многих странах. На самолетах, похожих на воздушных змеев, в воздух поднимались Фарман, Сантос-Дюмон, Блерио, Кер-тисс, Уточкин, Ефимов, Российский и другие.

28 марта 1908 года первый полет на самолете с пассажирами совершил французский летчик Л. Делагранж. 25 июля 1909 года француз Луи Блерио за 37 минут впервые в истории пролетел на самолете пролив Ла-Манш.

Самолет русского конструктора Я .М. Гаккеля в 1911 году уже мог преодолеть расстояние до 100 км без посадки. Его скорость - 92 км/час - более чем на 30 км/час превосходила возможности конкурировавших с ним французских аэропланов.

В сентябре 1912 г. молодой авиаконструктор И. И. Си-корский получил разрешение на постройку многомоторного тяжелого самолета на авиационном отделении Русско-Балтийского завода, организованном в Петербурге.

В марте 1913 г. начались испытания (рулежки и подлеты) биплана "С-21" под названием "Гранд-Балтийский" авиаконструктора И.И. Сикорского. Первоначально на нем стояли два двигателя "Аргус" в 100 л.с. каждый. 27 апреля 1913 г. он впервые оторвался от земли. Машину испытывал ее создатель. Первые же полеты этого гиганта показали недостаточность мощности его двух двигателей. Сразу после первых проб на "Гранде" были установлены еще два двигателя "Аргус" в 100 л. с. каждый в тандем к первым.

Первый полет в мире четырехмоторного самолета С-21 "Гранд-Балтийский" состоялся 6 мая 1913 г. Машину испытывал ее создатель И.И. Сикорский в качестве первого пилота, второй пилот - Г.В. Янковский, механик - В.И. Па-насюк.

10 мая 1913 г. "Гранд" совершил первый продолжительный полет с четырьмя работающими двигателями над Петербургом. На борту самолета, кроме испытателей И.И. Сикорского, Г.В. Янковского и В.И. Панасюка, находились известные в то время летчики Г.В. Алехнович и А.Е. Раевский.

Авиационный мир был изумлен: в технически отсталой России построен невиданный самолет.

Трудно было представить, что такая машина полетит. Размеры и масса "Гранд-Балтийского" превосходили примерно вдвое все, что было тогда в мировой практике самолетостроения: размах верхнего крыла составлял 27 м, нижнего - 20, общая их площадь - 125 м2, взлетный вес самолета - более 3 тонн.

Фюзеляж представлял собой четырехгранную конструкцию. Ширина фюзеляжа в передней части составляла 1,4 м с постепенным уменьшением до 0,6 м в хвосте. Высота в носовой и средней части - 0,9 м, к хвосту сходила до нуля.

Размещение двигателей на крыле освобождало кабину для полезного груза, упрощало систему охлаждения, облегчало наземное обслуживание.

Шасси было довольно громоздким, но зато вполне на^ дежным. Управление самолетом сдвоенное - два штурвала и педали. Проводка - тросовая. Сиденья командира располагались слева, как это принято и теперь, около него размещалась основная часть приборов и все управление двигателем.

Впервые в мире самолет имел большую закрытую кабину и пассажирский салон.

Авиаконструктор И.И. Сикорский довольно быстро понял, что тягу винтов "Гранда" можно значительноулучшить, если установить двигатели в один ряд на нижнем крыле.

Первый полет самолета с четырьмя двигателями, поставленными в один ряд, состоялся 23 июля 1913 г. Самолет отлично слушался рулей даже при выключении двух двигателей с одной стороны. Перестановка двигателей существенно улучшила взлетные характеристики и дала некоторую прибавку в скорости и скороподъемности. Главное, авиаконструктор И.И. Сикорский убедился в жизненности найденной им схемы многомоторного самолета, подобного которому не было ни в одной стране мира. Самолет "Гранд" в это время был переименован в "Русский витязь".