Арабам не удавалось прорвать линию вестготских войск, которые постоянно перестраивались. Причиной поражения Родериха стала единственная психологическая ошибка. Он доверил командование двумя крыльями своей армии сыновьям Витицы. Ночью 25 июля Юлиан, окаянная душа, сговорился с ними об их измене. Так что утром следующего дня, когда Тарик яростно ударил в центр и прорвал ряды армии, двойное предательство на фронтах мгновенно вызвало замешательство, которое обернулось катастрофой. Тщетно пытался Родерих остановить бегство своих войск Арабы, оставшиеся хозяевами на поле боя, убили и взяли в плен множество людей. Этот день, 26 июля, ознаменовал собой конец вестготского владычества в Испании Родерих исчез. Нужно ли доверять арабским источникам, утверждающим, что именно он был тем вождем, которого зарубил Тарик ибн Зийяд, и что голова его была отправлена в Дамаск, где халиф приказал укрепить ее на столбе у входа во дворец? Испанцы полагают, что он нашел спасение в бегстве. Переодевшись крестьянином, он спрятался в уединенной долине, ускользнув, таким образом, от искавших его врагов. Из предлагаемых нам трех вариантов его участи последнее наименее правдоподобно. Он якобы утонул, переплывая Гвадалете.

Кордова пала в октябре 711 г., руководил ее взятием вольноотпущенник Мугит во главе семи сотен всадников. Города Андалузии, расположенные восточнее, такие, как Эсихо, Эльвира и Малага, отворили свои ворота значительно позднее. Что касается Толедо, королевской столицы, то, если верить Аль-Маккари, она не оказала никакого сопротивления. Арабы застали ее почти обезлюдевшей, но завоеватели нашли в ней несметную добычу. Тарик оставил там небольшой гарнизон и продолжил свой путь на северо-восток. Так он добрался до Гвадалахары и, согласно Санчес-Альборноцу, перешел сьерру Гуадаррама через перевал Битраго в шестидесяти двух километрах к северу от Мадрида, после чего вернулся зимовать в Толедо, не переходя через Алькабу.

Тем временем Муса ибн Нусайр наблюдал за победоносным маршем Тарика из Танжера. Раздраженный столь блестящим успехом, он отказал Тарику в подкреплении, которого тот просил, и решил лично отправиться в Испанию с восемнадцатью тысячами человек – но на этот раз все они были арабами. Не слишком заботясь о том, чтобы соединиться с Тариком, он начал собственную военную кампанию. Он взял приступом город Медина Сидония, а также два других населенных пункта, прикрывавших Севилью с востока. Затем он осадил этот город и легко его захватил. Одержанная им победа при Мериде была более серьезной, осада продолжалась всю зиму и весну, и город сдался только 30 июня 713 г.

Только тогда он соединился с Тариком, с которым встретился в Талавере. Встреча этих двух людей прошла в обстановке, свободной от всякой сердечности. Утверждают даже, что Муса ударил Тарика своим хлыстом.

Тем не менее по приказу халифа, поставившего этих двоих военачальников почти на один и тот же уровень, они помирились на войне. Муса отправился в Астурию, а Тарик – в области, расположенные за Эбро, и их объединенные усилия привели к победе над долго сопротивлявшейся Сарагосой. Таким образом, эта двойная экспедиция завершилась завоеванием всего полуострова до самых Пиренеев.

Муса, возможно, продолжил свой поход в направлении Лериды, затем попытался достичь Нарбонне, двигаясь вдоль берега Средиземного моря, чтобы продолжить завоевание по ту сторону гор; но посланец халифа приказал ему, так же как и Тарику, вернуться в Сирию. Оба завоевателя сошли со сцены Испании. Муса окончил свой жизненный путь в тюрьме; военная карьера Тарика завершилась на Востоке и теряется в полной неизвестности.

Дальнейшее усмирение полуострова продолжал Абд эль-Азиз, пока не погиб от рук убийцы через два года после отбытия своего отца Мусы.

Настало время заключить с Теодомиром договор в духе примирения, который, как мы полагаем, достаточно интересен, чтобы воспроизвести его в приложении.

Итак, арабы организовали свое завоевание, разделив полуостров на четыре округа, у каждого из которых был собственный наместник. Лишь в 719 г. эмир Эль-Самх подхватил "нависшую над Европой" с вершин Пиренеев мечту Мусы ибн Нусайра о покорении народов Галлии, этот проект был навеян безмерной гордостью и древним кочевым инстинктом, для которого не имеют значения расстояния.

Впрочем, арабы завладели югом Галлии, почти не встретив сопротивления. В том же 719 г. была оккупирована Септимания, в прошлом зависевшая от королевства вестготов. В Нарбонне появилась мусульманская колония, и город превратился в опорную базу завоевателей. Единственной неудачей сарацинских войск стало неожиданное сопротивление Аквитании. Подойдя к Тулузе, Эль-Самх потерпел сокрушительное поражение и встретил свою смерть.

В 725 г. его преемник Амбизах захватил Каркассон и Ним и, дойдя до Бургундии, разграбил Отен. Возникает соблазн организовать серию крупных набегов на Галлию. Разграблению подвергается Бон. Руэг, Жеводан, Велэ страдают от изматывающих нападений, от которых нельзя откупиться данью.

Одновременно арабы развивают активную деятельность в Средиземноморье: в 720 г. они завоевывают Сицилию, в 724 г. – Сардинию, Корсику и Балеары. Так что, когда в 730 г. в руки арабов попадает Авиньон, их могущество кажется ни с чем не сравнимым.

Из примерно двадцати лет, последовавших за закреплением мусульман в Испании, следует особо отметить 718 г. В этот момент в знаменитой Константинопольской битве, которая длилась целый год, с августа 717 по август 718 г., решается судьба Восточной империи. Борьба была ожесточенной как на суше, так и на море. Арабский флот бросил якоря напротив города, в то время как армия Масламы, переправившегося через Геллеспонт, осадила Константинополь. Ситуация выглядела угрожающей, но Лев III начал методичное контрнаступление. Он лично направлял греческий огонь и сжег часть вражеских кораблей. Техника имперского флота сломила сопротивление арабских судов, которые были постепенно уничтожены одно за другим. Уцелевшие корабли были вынуждены отойти.

На земле ситуация для арабов складывалась не более удачно. Армия Масламы, изнуренная голодом и чумой, начала отступление.

Для ислама это было ужасное поражение настолько, что Эммануил Берль написал: "Эта битва связала судьбы Европы с будущим христианства. Если бы халифы выиграли ее, Восточная империя погибла бы, Балканы уже в VIII в. покорились бы мусульманскому владычеству, которого они, впрочем, не избежали, но шестью столетиями позже".

Арабская экспансия остановилась у Константинополя, как впоследствии она задохнулась у Пуатье, где Карл Мартелл одержал первую из великих побед, которые относят к нашей "второй династии".

Глава V

Вторая династия

Elegans, egregius atque utilis. В соответствии со своим прозвищем Карл был красивым и храбрым воителем. К тому же нрава он был гордого, бешеного и коварного; достоинства, которые у него сочетались с пороками, позволили ему стяжать себе славу, покорить соседей и обуздать свой народ. Иначе говоря, отвагой он во всем походил на своего отца – Пипина Геристальского.

Об этом нам сообщают хроники, которые щедро наделяют своих персонажей добродетелями и грехами, подчиняясь либо расположению духа, либо своим задачам, а может быть, даже с единственным злым умыслом привести в отчаяние своих любопытных потомков.

Ах, почему исследователям отказано в милости встретить, как в рассказе Моруа, ангела, который предлагает умершему старику-историку все возможности Истории, хранящиеся на полках бесконечной библиотеки?

Итак, нас уверяют, что Карл был красив. Мы не располагаем ни документом, ни портретом, который бы позволил нам оценить достоверность этой информации. По всей вероятности, его физический облик соответствовал канонам красоты той эпохи. Очень возможно, что у него было массивное лицо, характерное для его расы, очевидно, борода и, конечно, волосы, расчесанные на прямой пробор и ниспадающие на плечи, то есть роскошная шевелюра, ведь германцы и франки в своей наивной простоте видели в этом изобилии символ могущества. "Если они не будут коронованы, то для меня лучше видеть их мертвыми, чем остриженными", – вскричала Клотильда.

Так что, заглянув в наше время из прошлого, мы видим, что История могла бы дать ему прозвище Прекрасный. Но Карл, первый известный обладатель этого германского имени, не был королем и назывался "Marttaus", "Martieaux", "Marteau" (Молот), или Мартелл, в зависимости от прихоти пера переписчика, что можно проследить по документам его эпохи. В этом можно удостовериться, ознакомившись с палимпсестом Национальной библиотеки. Этот календарь VIII в. происходит из одного люксембургского аббатства и содержит надгробное слово по случаю смерти Карла "Martieaux" в 741 г. Документ того же периода, доказывает, что слово "Мартелл" представляло собой обычное родовое имя, которое Карл носил от рождения. Архиепископ Реймсский, св. Ригоберт, державший его над купелью, решительно утверждает, что именно так его и звали. Как представляется, высказать это точку зрения прелата побудили две причины. Довод второстепенный: со времени смерти св. Мартина Турского это имя, Мартелл, то есть Марцел или Мартин, от латинского Марцеллий, пользовалось в Галлии большой популярностью. Но для епископа речь шла главным образом о том, чтобы таким образом почтить память герцога Мартина. Этот дядя Карла погиб после ожесточенного сражения при Локофуа, где пало "бесконечно неисчислимое множество людей". Это было за восемь лет до рождения Карла, которое принято относить к 689 г. После этой битвы Мартин, бежавший в Лан, поверил обещаниям нейстрийских посланников, поручившихся за его жизнь. Однако они поклялись на пустых раках, и Мартин был убит.

Отрекшись с некоторой грустью от грез, напоминающих гравюры, и детских воспоминаний, мы вынуждены с этих пор отказаться от мысли, что "Мартелл" это воинское прозвище, каковым его с трогательной убежденностью преподносит составленная в XI в хроника Сен-Дени: "Тогда Мартиус (Martiaus) был впервые назван этим именем ибо, подобно тому, как молот разбивает (и сминает) железо, сталь и другие металлы, он в битве сминал и сокрушал своих врагов и все прочие народы". С некоторыми вариациями мы встречаем это же объяснение в верденской хронике: "За это он был назван Тудит (кузнец), что значит "кузнечный молот", поскольку он размозжил все соседние королевства, подобно тому, как с помощью молота куют из железа всякие вещи", а у Годефруа снова читаем: "Папа Григорий III провозгласил его консулом и дал ему титул Молот Божий, который навеки присоединился к его имени".

Без всякого сомнения, для этих хронистов Карл был прежде всего дедом Карла Великого, оставившего ясную формулировку Ego miles Christi, "я воин Христов". Значит, появилась необходимость признать слово "Мартелл" не родовым именем, а славным прозвищем победителя ислама. Заподозрив это подлог, Мишле постарался дать ему хитроумное объяснение.

"Карл сам проявил себя как враг Церкви. Его языческое имя Молот сразу же заставляет меня усомниться в том, что он был христианином. Известно, что молот является атрибутом Тора, символом языческой общности, власти, варварского завоевания…"

Слишком долго историки поддерживали веру в существование воинского титула Молот, и этот предрассудок пал только под действием доводов Сюзан Оноре и Жоржа Ру, которые восстановили истину.

Но хватит споров, и расстанемся со своими иллюзиями, у Карла было еще одно имя – Мартелл, как, вероятно, и хотел его крестный отец Ригоберт.

Однако пятьдесят два года спустя, 22 октября 741 г., лежа на своем смертном одре в королевском городе Кьерси-сюр-Уз, Карл, вероятно, утратил совершенство черт лица и тела. Эта замечательная человеческая машина, созданная, чтобы мыслить и воевать, была изувечена битвами, старостью и заурядной болезнью.

Продолжатель хроники Фредегара осведомляет нас примерно в следующих выражениях: "Вследствие изнеможения, вызванного, скорее, тяготами, чем возрастом, его сразила жестокая лихорадка, и он мирно почил в лоне своей семьи". И это в тот самый момент, когда Григорий III, осыпая его подарками, во имя всего святого умолял его о помощи в борьбе против лангобардов.

Все кончено, воитель умер.

Никогда больше не поведет он своих отрядов в топкие и вязкие болота Фрисландии, где повсюду подстерегают коварные опасности; лошади, которые тонут в трясине, и лошади, которых убивают; предсмертные крики людей, поглощаемых зловонной и бездонной тиной; все эти смертельные ловушки, эти неисчислимые препятствия, перед которыми он не отступал.

Больше не будет ни военных конных походов по бесконечным равнинам Баварии, ни опасных скачек таким быстрым аллюром, что Карлу не находилось соперника. Он больше не вступит в пьянящую кровавую битву в глубинах аламаннского леса.

Он часто вел эти беспорядочные рукопашные схватки, которые увенчивались покорением старых племен, захватывая добычу, женщин и казну. Снова и снова горели священные сосуды, разрушались храмы, разил меч: "Те, кого оставляли в живых, давали заложников". Карл умер посреди этих свойственных его эпохе военных похождений – по определению Зеллера, "войне ирокезов и могикан в огромных девственных лесах". Карл безостановочно пускался в этот военный водоворот. Для того чтобы результат каждой кампании был окончательным, необходимо было следовать технике римлян: перерезать дороги, разрушать дамбы, строить постоянные лагеря, наконец, перекраивать и организовывать покоренные страны. Быть может, Карл этого не хотел, или, вернее, ему просто не хватило времени.

И правда, едва успев покончить с германскими восстаниями, он снова шел через Галлию, чтобы принести войну в "страну римлян", Аквитанию, удобную для передвижения и грабежа.

Так прожил свою жизнь Карл Мартелл. Жестокие убийства и никаких крупных сражений, кроме разве одного, необычайного и приводящего в замешательство, превратившего Карла в воинственного апостола Церкви, которым он никогда раньше не был. Настоящая битва, хотя и урезанная, без начала и конца, восемь или девять лет назад, в стране пиктонов, битва с армиями исмаилитян.

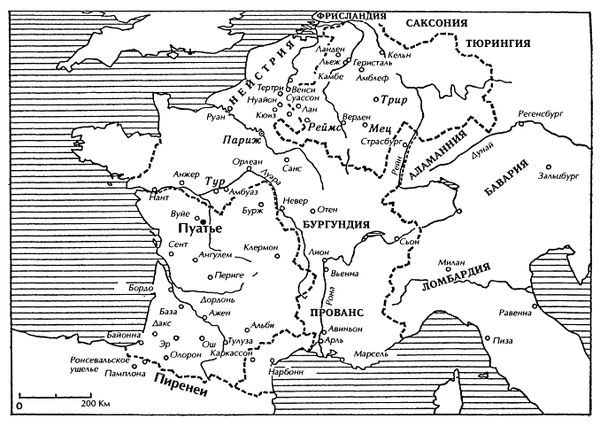

Как обширно было поле военной деятельности Карла Мартелла! Даже в самых общих чертах эта карта поражает своим размахом.

Карта 5

Галлия около 714 г.

На востоке, на границах королевства, широко раскинулась "страна германцев", включавшая в себя и Фрисландию, расположенную вдоль Северного моря, которая практически вклинивалась в Саксонию, соединяя Рейн с современной Данией узкой полосой своей прибрежной территории. Южнее, напротив теперешнего Эльзаса, лежала Аламанния, зажатая, как в челюстях, между Тюрингией и Баварией.

Фрисландия, Саксония, Тюрингия и Аламанния составляли кордон вдоль границы франкского королевства Австразия. Эта Восточная Франция, похожая на большой четырехугольник, включала области Мааса и Рейна, наряду с городами Кельном, Мецем и Триром. Как и прилегавшая к ней с северо-запада Нейстрия, Австразия возникла в результате раздела державы Хлодвига. Нейстрия, Западная Франция, протянулась от устья Шельды до низовий Луары. Ее опорными пунктами были Париж, Суассон и Тур.

Столкновения между этими странами, происходившие слишком уж часто, были в числе главных событий второй половины VII и начала VIII в. Насколько тесно они были связаны друг с другом, настолько же непримиримым было их противостояние, и эта борьба больше напоминала стычки двух мятежных группировок, чем войны между королевствами.

Довершим эту карту славы и могущества Карла Аквитанией от Пиренеев до Луары и от Атлантики до Бургундии – последним осколком мозаики, занимающим весь юго-восток Галлии.

Все пространство от Дуная до Атлантического океана, от Средиземного до Северного моря стало той ареной, на которой, можно сказать с некоторым преувеличением, Карл безостановочно сражался "наравне с самыми великими полководцами".

Жизненный путь внебрачного сына Пипина Геристальского – головокружительный скачок из кельнской тюрьмы в базилику Сен-Дени, где Карл Мартелл был похоронен, в аббатстве, которое он по примеру королей обогатил своими дарами. Все-таки закон равновесия для Истории естественен. Падение одних всегда соответствует возвышению новых персонажей, это игра, и вмешательство случая добавляет ей пикантности.

Меровинги, а следом – Каролинги. Короли и майордомы.Власть, клонящаяся к упадку, и сила, ведущая к Империи.