***

Приблизительно в тысяче километров восточнее древнего Груманта расположен архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Десятки безлюдных когда-то островов сейчас густо заселены. Почти каждый защищённый горами от ветра клочок земли дал приют советской колонии. Но земля по-прежнему покрыта льдинами, часто со звоном отрывающимися от сверкающих ледников. В горах, среди бурых базальтовых скал, на знаменитых "птичьих базарах", по-прежнему гнездятся миллионы полярных птиц. Они строго разделили между собой эти скалы. Здесь живут белогрудые люрики, на соседнем острове – крикливые кайры, ещё дальше – изящные чёрные чистики. Они раз и навсегда избрали себе место, и горе птице, залетевшей в район чужих гнёзд!

Богата птицей и зверем суровая Земля Франца-Иосифа. Поселившимся в многочисленных колониях советским промышленникам не приходится сидеть сложа руки. Ещё в 1933 году эта земля давала сто процентов добываемых в мире морских зайцев, девяносто процентов белых медведей и около шестидесяти пяти процентов моржей. Ледниковые горы хранят в себе крупные запасы бурых углей, хорошо горящих в каминах зимовщиков…

Здесь, в бухте Тихой, как и на Шпицбергене, в клубе посёлка собрались встречать новый год "беляйкинцы" и зимовщики.

После небольшого доклада начальника экспедиции выступил профессор Бахметьев. Он рассказал об освоении Арктики, о её природе и загадках. Он привёл целый ряд дерзких научных гипотез. И одна из них – гипотеза о возможности очищения полярного бассейна от льдов – прозвучала особенно жизненно.

– Проследите линию дрейфа великого Нансена, – говорил профессор. – Что преградило дорогу его "Фраму"? Какой гигантский барьер, помимо Гренландии, мешает продвижению льдов на запад? Мы смело можем предположить, что загадка этого торможения – земля. И она должна быть открыта нами…

– Мы взорвём её к чорту! – подал реплику Уткин.

Все невольно рассмеялись.

– Браво, Уткин, ты будешь её подрывать!

Скрывая улыбку, Бесфамильный позвонил, призывая к порядку не в меру развеселившихся остряков.

Прослушав интересный доклад профессора и утвердив текст приветственных телеграмм на Большую землю, все отправились в столовую. Здесь не было сдерживающего страсти звонка Бесфамильного, и смолкнувший было в начале ужина разговор стал опять оживлённым. Смелая мысль профессора Бахметьева, подтверждённая материалами гидролога Семёнова, взволновала всех.

– Экспериментальный полёт Иванова, – говорил Бесфамильный, склонившись к Беляйкину, – принёс нам неожиданно богатый материал. Вы помните, Юрий Давидович, результаты их промеров? Чем дальше на запад, тем мельче и мельче становилось море… Пока всё идёт, как по нотам, и кто знает, может быть, будущий год принесёт с собой окончательное подтверждение нашей теории, и мы разгадаем загадку ледового погреба…

Начальник экспедиции рассеянно слушал лётчика, наблюдая за своими подчинёнными. Все они были "в форме", как говорят спортсмены. Видимо, сказывались ежедневные прогулки на лыжах и здоровый санаторный режим, введённый врачом Гореловым. Многие бросили курить. Алкоголь был изгнан из употребления ещё в Архангельске.

– Какой прекрасный народ, – не скрывая восхищения, произнёс начальник экспедиции. – Кто может сомневаться в том, что с таким народом мы не выполним своих задач? Да, белое пятно доживает свои последние дни.

Движением локтя он пригласил к наблюдениям Бесфамильного. Они оба стали слушать разговор Иванова с Уткиным.

– Фантазёр ты, Жуткин, – корил Иванов. – Всё у тебя не как у людей. Слушаешь твои телеграммы и диву даёшься: где ты такое увидал? Всё такое пафосное, возвышенное – уши вянут.

– А как же ещё прикажете писать об Арктике? Ведь она не освоена, она таит в себе немало опасностей.

– Ну, уж не так она страшна, как ты её изображаешь. И ты сам это знаешь. Наш дрейф доказал…

– Нельзя же давать точную фотографию того же дрейфа, – перебил Уткин. – Раз люди в Арктике, значит они жизнью рискуют, значит они герои…

– Ну, ну, ты полегче насчёт героев, – охлаждал страсти журналиста Иванов. – Скоро таким героем будет всякий, имеющий в кармане билет пассажирской трансарктической линии.

– Тогда другое дело, – не унимался Уткин. – А сейчас мы пионеры, завоеватели Арктики, мы…

– Понёс! – безнадёжно махнул рукой Иванов.

Ему нравилось поддразнивать всегда легко идущего на эту удочку горячего Уткина.

Долго ещё беседовали зимовщики в этот вечер. Он ярким воспоминанием надолго остался в памяти у всех.

***

Спокойно и радостно переносили зимовку участники экспедиции Беляйкина. Размеренные, наполненные трудом, учёбой и разумным отдыхом проходили дни. Собственно это название здесь стало весьма условным – тянулась сплошная ночь, и "дни" приходилось с трудом устанавливать по часам и листкам отрывного календаря.

Если говорить откровенно, то "недоволен" зимовкой остался только один Уткин. Ему пока было абсолютно нечего сообщать своей редакции, и он чувствовал себя лодырем. Правда, первое время он надеялся на пургу. Но и она ничего не изменила в размеренной жизни зимовщиков. В конце концов, убедившись, что, сидя в тёплой, уютной комнате, не получишь новых впечатлений, которые можно было бы передать своей газете, он со всей присущей ему энергией переключился на изучение авиационных моторов. Егоров и Киш с восторгом приветствовали это решение: в лице Уткина они получали смышлёного и энергичного помощника. Он же работал с рвением, глубоко затаив решение умолить Бесфамильного взять его с собой на полюс. "Не откажется же он от лишнего механика", – мечтал журналист, десятый раз совершая этот полёт в своём воображении.

Полярная ночь подходила к концу.

ЕСТЬ БАЗА!

Зимовка подходила к концу. В воздухе чувствовалось приближение весны. Темнота понемногу рассеивалась, и порой казалось, что уже несколько суток подряд тянется неуверенное серенькое утро, напоминающее зимние предрассветные часы на Большой земле. Небо зябко куталось в тяжёлые снеговые тучи, и радостный солнечный свет всего на несколько минут в сутки пробивался через них. С каждым днём этих минут становилось больше.

В конце марта начальник экспедиции приказал приступить к сборке самолётов. Маленький коллектив экспедиции с радостью принялся за дело. Использовалась каждая светлая минутка. Скоро работа развернулась на полный ход, света не хватало, и площадка, где провели зиму самолёты, осветилась яркими лучами прожекторов.

О каждым днём становилось светлее, а в начале апреля установились ясные дни. Работа подходила к концу.

12 апреля Блинов сообщил, что его группа уже подготовила самолёты и он ждёт распоряжения о вылете. На следующий день доложил о своей готовности к полёту и Бесфамильный. Он закончил оборку своего "Г-2" и опробовал его в воздухе, сделав несколько кругов над бухтой.

Беляйкин торопил Иванова:

– Скорее кончайте со сборкой своих самолётов. Нам нужна база…

Иванов и сам отлично понимал, что нужно спешить. Для успеха дела следовало как можно раньше начать полёты, чтобы максимально использовать наиболее благоприятное время – весну и начало полярного лета. Но с моторами, как на грех, не ладилось. Риск в самом зародыше был изгнан из арсенала экспедиции, и мотористы, чувствуя ответственность за судьбу экспедиции, добивались безупречного состояния материальной части.

Наконец 14 апреля "З-1", а за ним и "П-6" поднялись в воздух. Затаив дыхание, люди следили за полётом красивых машин…

После кратковременного полёта Иванов, как всегда, совершил классическую посадку на лёд бухты, подрулил к берегу и выключил моторы. К машине подбежал руководивший осмотром инженер Уралов.

– Ну, как?

Иванов молча пожал руку инженеру, и беспокойные огоньки погасли в его глазах.

– Завтра лечу, – сказал лётчик.

Подоспевший Титов подтвердил решение командира звена.

***

До начала ответственного полёта оставались считанные часы. Начальнику экспедиции не пришлось тратить драгоценное время на инструктирование экипажа. Люди, проверенные на практической работе во время прошлогодних полётов, отлично знали свои обязанности. Да и зимовка не пропала даром. Не один день, когда над островом Гукера злобствовала пурга и ничто живое не решалось показать нос из своей норы, они провели над картой. На ней карандашными линиями был вычерчен почти равнобедренный треугольник. Его вершина упиралась в центр белого пятна северного полюса, а основание покоилось на Земле Франца-Иосифа и острове Западный Шпицберген. Где-то близко от центра этого треугольника была осторожно проколота острой иголкой циркуля и аккуратно обведена кружочком точка посадки самолётов в прошлом году. От неё шёл на запад ломаный карандашный штрих первого дрейфа.

Изучая характер льдов и их дрейфов в этом районе Арктики, разрабатывая накопленные во время прошлогоднего полёта материалы, возглавляемый академиком Беляйкиным коллектив учёных вместе с группой Иванова пришёл к единогласному выводу, что базу следует организовать на месте прошлогодней посадки.

Тогда же возникла первая мысль о "неудачниках". Её выразил Киш:

– Хорошо, мы организуем базу, – сказал он. – Наш радиомаяк встретит, приведёт к базе и проводит до полюса самолёты Бесфамильного и Блинова. Тщательность подготовки к полётам почти совсем исключила возможность аварий. Не будем думать об этом "почти". Давайте предположим невероятное: один из самолётов, не достигнув полюса, сделает вынужденную посадку где-то между базой и полюсом. Что делать нам? Продолжать обслуживание севших на полюсе или помогать терпящим бедствие товарищам? Я сознательно ставлю вопрос "или – или". Так и будет на самом деле. Располагающая лишь одной тяжёлой машиной база станет в затруднительное положение: начинать спасательные работы или не начинать. Вылетишь, а вдруг в это время потребуется срочная помощь находящимся на полюсе…

Предположение Киша всех заставило крепко задуматься. Вспыхнул яростный спор. Трезвый голос Киша, поддержанный Беляйкиным, не утонул в массе голосов, уверенных в безусловной победе. Решение пришло неожиданное и по-полярному суровое:

– Продолжать работу, предоставив аварийщикам выходить из положения своими силами. Материальная часть безупречна, и авария может произойти только по вине людей. Пусть путешествие по льдинам послужит им наказанием за небрежность. Только в крайнем случае, если в числе экипажа потерпевшего аварию самолёта окажутся больные или раненые, с базы вылетит им на помощь Титов на своём "П-6".

Беляйкин же приказал дополнительно погрузить в самолёты двухмесячный аварийный запас продовольствия.

Это решение и распоряжение начальника экспедиции ещё зимой было передано по радио на Шпицберген группе Блинова. Тогда же научным штабом экспедиции был разработан подробнейший список вещей и научных приборов, которые следовало взять с собой.

И вот сейчас всё хозяйство уже погружено во вместительную кабину "З-1", и осталось только лишний раз проверить себя.

Как бы подчиняясь страстному желанию людей – поскорее начать работу, стих разыгравшийся было ветер и установилась ясная, морозная погода. В небе – ни облачка. До того хорошо – хоть сейчас лети! И начальнику экспедиции пришлось немало потратить времени, убеждая взвинченных людей отдохнуть хотя бы несколько часов. Им хотелось вылететь немедленно…

Рано утром 15 апреля "З-1" и "П-6" покинули гостеприимную бухту Тихую. Ровно через два с половиной часа Иванов, благополучно сев на лёд будущей базы, сообщал Беляйкину:

– Ваши предположения оправдались полностью. Ледовая обстановка значительно лучше прошлогодней. Во время полёта через каждые пять-десять километров, а иногда и чаще, встречались громадные ледяные поля – готовые аэродромы. Лёд ровен и чист, почти нигде нет надувов и заструг. Пурга и снегопады немало поработали над тем, чтобы сравнять все неровности льда. Морозы превратили верхний слой снега в твёрдый, как сахар, наст. На нём наши самолёты держатся, как пушинки на воде…

Через час, передавая очередную сводку погоды, Иванов доложил, что "работы по организации мастерских, научной базы и оборудованию посадочной площадки идут полным ходом".

– Обнаружено первое последствие нашей непредусмотрительности, – добавил он. – Здесь снег настолько ярок, что работать в прошлогодних светофильтрах невозможно. Напялили по две пары очков. Предупредите Бесфамильного и Блинова, чтобы взяли с собой самые тёмные светофильтры жёлто-зелёного тона. Пусть каждый проверит, хорошо ли очки прижимаются к надбровным дугам. Свет проникает в отверстия и может ослепить в полчаса.

– Хорошо, спасибо, – ответил начальник экспедиции. – Сегодня же дайте мне на пробу свой радиомаяк. Завтра ждите Бесфамильного.

– Так скоро?

– Бесфамильный привезёт вам бензин…

Вечером были взаимно проверены оба радиомаяка: и базы, и бухты Тихой. Запеленгированная база Иванова точкой с красным флажком прочно обосновалась на оперативной карте начальника экспедиции.

***

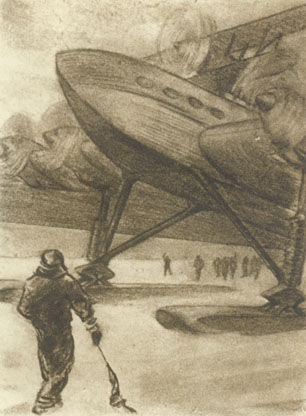

В бухте работа не прекращалась ни на минуту. Трактор с прицепленными к нему неуклюжими санями сделал два рейса от склада до аэродрома. Он доставил целую гору запаянных бидонов с горючим. Скоро все бидоны исчезли в чреве гиганта "Г-2", превращённого в "летающую цистерну". Кроме горючего, туда погрузили две "аварийных" собачьих упряжки. Двадцать два четвероногих пассажира с громким лаем заняли свои места.

Утром все четыре мотора "Г-2" мерно тарахтели на малом газу. Егоров ещё раз обошёл кругом своё детище, залез на своё место и, в знак готовности, поднял руку. Бесфамильный уже сидел за штурвалом, недоумевая, почему медлит и не даёт старта Беляйкин.

Начальник экспедиции стоял немного поодаль от готовой к полёту машины. Около него, отчаянно жестикулируя, вертелся Уткин. Он в чём-то горячо убеждал Беляйкина. Наконец тот, по-видимому, не выдержав напора энергичного журналиста, безнадёжно махнул рукой, и Уткин со всех ног помчался к самолёту. Он был немного смешон в своей широченной дохе и огромных пимах.

Уткину разрешено лететь на базу. Гордость и радость распирают его. Он вбегает в кабину и радостно сообщает Слабогрудову:

– Ну, Чахоткин, полетим вместе. Материал мировой! Не будешь мариновать – тысячу слов дадим Москве!

Последних слов Слабогрудов не мог разобрать, так как Уткин принялся ворочать бидоны, устраиваясь поудобнее.

Беляйкин взмахнул флажком. Егоров привычным движением одновременно передвинул все четыре сектора газа, и моторы оглушительно взревели. Мягко оторвавшись, "Г-2" пошёл в воздух.

До базы около шестисот километров. Это полтора-два часа нормального полёта. Но сегодня, как назло, дует ровный встречный ветер. Бесфамильному это не улыбалось, и он полез вверх. На высоте тысяча пятьсот метров, где ветер изменился и стал попутно-боковым, самолёт лёг на курс.

Чётко управлял своей любимой машиной Бесфамильный. Даже в этом маленьком перелёте он старался погасить волнение, невольно возникающее при мысли, что он впервые летит в Арктике. Словно осторожный бегун, сдерживающий в себе желание преждевременно обойти противника (и при этом потратить силы для финиша), Бесфамильный сознательно выключил из сферы своих переживаний всяческие волнения.

В ушах привычно звучали однообразные сигналы радиомаяка базы. Опасаясь за целость своих барабанных перепонок, примерно с половины пути Бесфамильный приказал приглушить его приём.

В пассажирской кабине, пристроившись среди бидонов, работал Уткин. Блокнот кончался, но он готов был писать без конца. По-видимому, разговор с Ивановым на встрече нового года не оказал на него никакого влияния, и его "телеграммочка" вырастала до катастрофических размеров. Взволнованный полётом, он писал:

"Необозримые нагромождения торосов, айсбергов и других льдин раскинулись внизу в тысяче пятистах метрах под нами. Нарушено вечное молчание ледовой пустыни, в которой погибли тысячи славных завоевателей Арктики. Ваш корреспондент, приглашённый начальником экспедиции в первый перелёт, сидит в пассажирской кабине самолёта отважного лётчика Бесфамильного. С чувством безграничного восторга и гордости за нашу страну он несётся на могучих крыльях мощнейшей птицы. Гордо распахнутые крылья, построенные великим коллективом советских рабочих и инженеров, совершают свой гордый полёт над торосами, айсбергами и другими льдами. Мороз достигает по меньшей мере градусов пятидесяти, но отработанное тепло четырёх сердец нашей стальной птицы (это место не понравилось Уткину, но править было некогда – он торопился) обогревает нашу кабину. В иллюминаторе двери, ведущей в пассажирскую кабину, я вижу две внушительные спины и головы – нашего отважного пилота, известного далеко за пределами Советского союза лётчика Бесфамильного и талантливого механика Егорова. Охватывает невольный восторг при сознании, что впервые в мире советский самолёт так уверенно и гордо летит на север, к полюсу. Можно без преувеличений заявить, что это небывалый исторический момент. Невольно хочется воскликнуть вместе со всем многомиллионным населением Союза:

– Да, ты, сказочная таинственная Арктика, полностью освоена!.."

Тут Уткин вспомнил слова Иванова: "Раз Арктика освоена, чего же вокруг неё наворачивать столько?", с досадой поморщился и продолжал:

"Лишь высокий героизм наших мужественных пилотов, спокойно ведущих наш самолёт в этом рискованном перелёте над ледовым погребом высоких широт, словно над трассой Москва – Харьков, лишь этот подлинный будничный героизм позволяет нам произнести это восклицание…"