• типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики (Приказ Минздравсоцразви-тия РФ от 20.04.2006 № 297).

Например, отраслевыми нормами установлено, что слесарю требуется следующая спецодежда.

Слесарь-инструментальщик

Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1

Рубашка хлопчатобумажная 2

Для того чтобы выдать спецодежду, нужно издать соответствующий приказ.

Приведем пример приказа:

Общество с ограниченной ответственностью

"РЕЗЕРВ"

107023, Москва, Измайловская ул., д. 5 ОКВЭД 52.21.

Приказ № 147

"20" сентября 2014 г. г. Москва

О выдаче спецодежды

В соответствии со ст. 221 ТК РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На работах с вредными условиями труда выдавать работникам специальную одежду по установленным типовым нормам бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 № 541н).

2. Выдачу специальной одежды производить в дни фактической занятости на работах, связанных с наличием на рабочем месте производственных факторов.

3. Выдачу специальной одежды работнику осуществлять под подпись ежедневно с 08.00 до 10.00 на его рабочем месте.

4. Ответственным за выдачу специальной одежды назначить инспектора по охране труда Маркелова А. А.

Генеральный директор_ Л. Лукьянчук

(подпись) (инициал имени, фамилия)

Получив спецодежду, работник должен поставить подпись в специальном журнале.

Кроме того, работодатель должен организовать выдачу молока.

Статьей 222 ТК РФ предусмотрена обязанность работодателя бесплатно выдавать молоко (или другие равноценные пищевые продукты) или предоставлять лечебно-профилактическое питание определенным категориям работников.

Молоко выдается по нормам и в порядке, предусмотренном нормами и условиями бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока (Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н, далее – Нормы и условия бесплатной выдачи молока).

Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от продолжительности смены. Если время работы во вредных условиях труда меньше установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении работ в указанных условиях в течение половины рабочей смены.

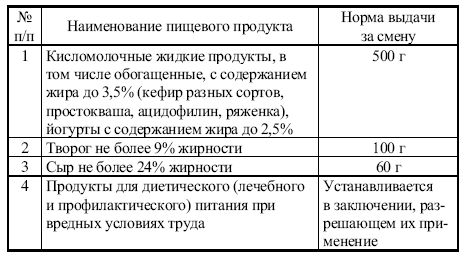

Молоко может быть заменено другими продуктами (табл. 15).

Таблица 15

Продукты, выдаваемые вместо молока

Основанием для принятия работодателем решения о прекращении бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам являются:

• наличие результатов аттестации рабочих мест по условиям труда (в настоящее время – специальной оценки условий труда);

• согласие первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при их наличии у работодателя) на прекращение бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, на рабочих местах которых по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда не выявлено наличия предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов или превышения установленных нормативов по указанным в Перечне и выявленных при проведении аттестации рабочих мест вредных производственных факторов.

Выдача молока также осуществляется на основании приказа руководителя или предпринимателя. Образец приказа приведен выше.

Рекомендации:

1. Определите категории работников, которым положены спецодежда и выдача молока.

2. Установите нормы выдачи в приказе или локальном акте.

3. Выдавайте спецодежду и молоко только под подпись.

5.5. Специальная оценка условий труда

С 2014 г. аттестация рабочих мест была заменена специальной оценкой условий труда. Специальная оценка условий труда регулируется Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда".

Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

Условия труда подразделяются на четыре класса – оптимальные, допустимые, вредные и опасные.

Если условия признаны вредными, то:

• работодатель должен обеспечить спецодеждой и молоком;

• предоставить дополнительные отпуска и оплату;

• уплатить дополнительные страховые взносы в ПФР.

Рабочие места, на которых выявлены вредные и (или) опасные

производственные факторы, каждые пять лет подлежат повторной процедуре специальной оценки (ч. 4 ст. 8 Закона № 426-ФЗ).

Алгоритм проведения оценки условий труда следующий:

1. Необходимо сформировать комиссию по проведению специальной оценки условий труда.

При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого предпринимательства, специальной оценки условий труда в состав комиссии включаются работодатель – индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другие полномочные представители работодателя, в том числе специалист по охране труда либо представитель организации или специалист, привлекаемый работодателем по гражданско-правовому договору для осуществления функций службы охраны труда (специалист по охране труда), представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии).

Комиссию возглавляет работодатель или его представитель.

2. Необходимо утвердить график проведения специальной оценки условий труда.

3. Необходимо утвердить перечень рабочих мест, которые будут оценены.

Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест (ст. 9 Закона о спецоценке).

4. Необходимо заключить договор с организацией, проводящей специальную оценку.

Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и организацией или организациями, привлекаемыми работодателем на основании гражданско-правового договора (ст. 8 Закона).

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна соответствовать следующим требованиям:

1) указание в уставных документах организации в качестве основного вида деятельности или одного из видов ее деятельности проведение специальной оценки условий труда;

2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по трудовому договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, в том числе не менее одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из специальностей – врач по общей гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям;

3) наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории (центра), которая аккредитована национальным органом Российской Федерации по аккредитации (ст. 19 Закона).

5. Провести специальную оценку условий труда.

Во время специальной оценки условий труда идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда. Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов утверждаются комиссией (ст. 10 Закона).

В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов не проводятся.

6. Утвердить протокол по результатам идентификации вредных и опасных факторов.

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда (ст. 11).

Подать декларацию работодатель может:

• лично;

• почтовым отправлением с описью вложения;

• с помощью электронного документа, подписанного электронной квалифицированной подписью работодателя, через официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости.

Декларацию нужно подать не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

7. Утвердить протокол исследования и отчет о проведении специальной оценки.

Утверждение осуществляется комиссией.

8. Ознакомить работников по подпись с результатами спецоценки.

Работодатель должен ознакомить в письменной форме работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах (ст. 4).

9. Данные необходимо разместить в Интернете.

Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне организует размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок не позднее тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда (ст. 15).

Рекомендации:

1. Проведение специальной оценки является обязательным, в противном случае работодатель может быть привлечен к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.

2. При переезде компании потребуется проводить повторную спецоценку.

Глава 6

Особенности кадрового учета

На самом деле работодатель сталкивается с различными особенностями кадрового учета. Например, всем работникам выплачивается заработная плата два раза в месяц и при этом выдается расчетный листок. Работники болеют, а значит, им нужно выплатить пособие по нетрудоспособности. Кроме того, все работодатели должны вести воинский учет.

Этим и другим особенностям посвящена данная глава.

6.1. Начисление заработной платы

Согласно ст. 129, 132 ТК РФ под оплатой труда понимается совокупность отношений, связанных с установлением размеров и осуществлением работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными и трудовыми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.

Порядок установления заработной платы регулируется в следующих документах:

• трудовой договор;

• штатное расписание;

• приказ о приеме на работу.

Сведения о заработной плате в данных документах должны совпадать.

Еще одним документом, который регулирует начисление заработной платы и выплаты премий, является положение об оплате труда, о котором мы говорили ранее.

Заработная плата начисляется бухгалтерией или предпринимателем лично два раза в месяц. Начисление заработной один раз в месяц является нарушением законодательства.

В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. Иные сроки выплаты заработной платы могут быть установлены для отдельных категорий работников федеральным законом (ч. 7 ст. 136 ТК РФ). Таким образом, ТК РФ устанавливает требование о максимально допустимом промежутке между выплатами заработной платы при регламентации относительно вопроса конкретных сроков ее выплаты в локальном нормативном акте, коллективном договоре, трудовом договоре. Из данного требования следует, что промежуток между выплатами не должен превышать полмесяца, при этом не усматривается привязки к календарному месяцу, а также не ограничена возможность выплачивать всем работникам заработную плату чаще соответствующего промежутка (Письмо Минтруда России от 28.11.2013 № 14-2-242).

В ст. 131 ТК РФ установлено, что выплата заработной платы производится в рублях.

Начислять заработную плату можно:

• в денежной форме;

• в натуральной форме не более 20 % от суммы заработка.

Работодатель может производить удержания при начислении заработной платы. Согласно ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:

• для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;

• для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу, в другую местность, а также в других случаях;

• для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда;

• при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением случаев:

• если произошла счетная ошибка;

• если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в невыполнении норм труда;

• если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом.

Причем удержания урегулированы законодательно.

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 %, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – 50 % заработной платы, причитающейся работнику (ст. 138 ТК РФ). Ктаким случаям относятся, например, алименты, выплаты по решению суда.

Заработная плата с учетом удержаний может выплачиваться:

• через кассу;

• на банковскую карту работника.

Причем выплата на банковскую карту возможна только по заявлению работника.

К плюсам выплат заработной платы на карту можно отнести простой порядок. Бухгалтеру компании не нужно начислять заработную плату, потом ехать в банк, снимать большие суммы, выдавать их через кассу.

Многие компании также предпочитают переводить заработную плату на карту из соображений безопасности. Ведь в этом случае минимизируется риск того, что бухгалтера могут ограбить по дороге из банка. Кроме того, по кассе может образоваться недостача, связанная с ошибочно выданными денежными средствами. Некоторые банки предусматривают возможность кредитования для пользователей зарплатных проектов.

Одновременно с зарплатной картой работник по заявлению получает дополнительные банковские услуги. К таким услугам относятся бесплатный интернет-банкинг, система дистанционных платежей и обслуживания банком. При помощи интернет-банкинга можно отслеживать состояние счета, расчеты по карте, совершать платежи в любое время и в любой точке.

Кроме того, сотрудник может получить доступ к кредитной линии – овердрафту.

Зарплатная платежная карта является международной и может быть использована как в России, так и за ее пределами.

Зарплатная карта дает возможность использования карточного счета как способа накопления денежных средств с начислением процентов на сумму остатка.

Заработную плату не нужно переводить на депозит, если сотрудник не получил ее в течение трех дней.

Основным минусом для компании является то, что работники могут отказаться от выплат на карту. Люди в возрасте неохотно соглашаются перейти на безналичную зарплату. Их пугает, что рядом с домом не окажется нужного банкомата, что банкомат сломается и "съест" карту или что карту могут взломать и снять с нее все деньги. Действительно, случаи кражи денежных средств или невыдачи банкоматом денег не редкость. И это право работника – не переходить на выплаты по картам. Оно установлено в ст. 136 Трудового кодекса РФ.

Для накопления денежных средств многие зарплатные проекты не подходят, поскольку, как правило, проценты по картам меньше депозитов. При снятии же денежных средств из банкоматов других банков часто взимается комиссия, которую платит сам пользователь карты.

Еще одним минусом являются дополнительные затраты, которые компания должна нести при перечислении денежных средств и которые обычно предусматриваются в договоре с банком.

В договоре могут быть предусмотрены следующие затраты:

• оплата услуг банка по изготовлению банковских карт для работников;

• вознаграждение за перечисление денег на карточные счета работников;

• оплата услуг банка по обслуживанию карточных счетов работников.

При выплате заработной платы вне зависимости от формы выплаты выдается расчетный листок.

Зачем он нужен? Все дело в том, что ст. 136 Трудового кодекса РФ установлена обязанность работодателя извещать в письменной форме каждого работника:

• о составных частях зарплаты, причитающейся ему за соответствующий период (в том числе в виде выплат в неденежной форме);

• иных начисленных ему суммах, в том числе о денежной компенсации, если работодатель нарушил установленный срок выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других причитающихся ему выплат;