3) общее руководство финансовым планированием, контроль за составлением бюджетов текущей деятельности, капитальных затрат, денежных средств, расходов и доходов, прогнозирование результатов и установление финансовых целевых показателей.

К функциям начальника отдела денежных средств и краткосрочных инвестиций относятся:

• обеспечение эффективной системы сбора денежных средств и составление бюджета движения денежных средств;

• определение необходимых объемов и схем финансирования потребностей предприятия;

• обеспечение достаточной платежеспособности для своевременных платежей.

Существуют следующие функции начальника службы внутреннего аудита:

• проверка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля;

• проверка соблюдения законов и нормативных актов. К функциям финансового менеджера относятся:

• определение потребностей компании в финансовых ресурсах с целью реализации наиболее эффективных инвестиционных проектов и оптимизации доходов компании;

• анализ всех реальных и альтернативных источников средств и формирование рациональной структуры капитала;

• оценка и корректировка финансовой политики;

• снижение степени предпринимательских и финансовых рисков.

Результат как внутренняя переменная может не совпадать с поставленной ранее целью. Субъект финансового управления может воздействовать на фактический результат, упреждая его расхождение с целью, выявленное в процессе финансового контроля. Результат финансового управления является продуктом общих усилий всех субъектов управления, но в то же время дает оценку управленческим способностям финансового менеджера. Субъект управления может получать результат в виде показателей финансово-экономического анализа, которые будут рассмотрены в п. 1.3.

Выработка управленческого решения составляет одну из главных задач процесса управления предприятием. Финансово-экономический анализ в процессе управления выступает как элемент обратной связи между управляющей и управляемой подсистемами. Управляющий орган передает командную информацию объекту управления, который, изменяя свое состояние, через обратную связь сообщает управляющему органу о результатах выполнения команды и о своем новом состоянии.

Если учет поставляет сведения, то финансово-экономический анализ должен превратить их в пригодную для принятия решения информацию. Логическая обработка, причинное изучение, обобщение фактов, их систематизация, выводы, предложения, поиск резервов – все это задачи финансово-экономического анализа, который призван обеспечить обоснованность управленческого решения и повысить его эффективность. Финансово-экономический анализ выполняет сопутствующую, обслуживающую функцию в процессе принятия решения, являясь методом исследования управляемой системы. Без качественного осуществления обратной связи в процессе управления, которая достигается путем автоматизации финансово-экономического анализа, нельзя добиться полной эффективности системы управления предприятием.

Финансово-экономический анализ как функция управляющей системы включает оценку внутренних и внешних факторов создавшейся ситуации, общих тенденций развития экономических процессов, возможных резервов повышения эффективности производства; предусматривает оценку степени напряженности и выполнения плана по всем видам показателей, изучение хода оперативного выполнения плана, возмущающих причин, путей их устранения.

Финансово-экономический анализ, опираясь на данные учета, составляет базу обоснованного планирования, предваряет планирование, завершает выполнение плана и проводится в ходе его оперативного осуществления. Анализ тесно связан с учетом и контролем. Учет несет информацию о состоянии объекта управления. Контроль базируется на сопоставлении учетной информации с нормативной, предполагает ревизию, административные санкции. Если контроль устанавливает только факт самого отклонения, то задача анализа – используя данные, накопленные учетом и контролем, изучить: закономерности отклонений, их стабильность; факторы, вызвавшие их конкретные причины; размер возможных резервов при устранении возмущающих воздействий; возможные пути реализации резервов; их эффективность; перспективы развития. Задачи финансово-экономического анализа гораздо шире контрольных функций.

Функция регулирования заключается в адекватном реагировании и коррекции процесса управления. В фазе регулирования возникает новая информация о состоянии объекта управления, которая становится источником информации для анализа производства. Рациональная организация производственного процесса возможна только на основе тщательного экономического анализа всех ситуаций управления, а увеличение технических возможностей управления позволяет сместить цели от оценки деятельности за прошлый период к анализу текущих и будущих ситуаций, необходимому для обоснованного принятия тактических и стратегических решений.

Обратная связь (см. рис. 1.2) показывает, как повлиял на производственный процесс поток определенных оперативных решений, что позволяет осуществить поиск альтернативных решений, изменить направление и методы работы. Обратная связь включает набор технических приемов и взаимоотношения людей.

Финансово-экономический анализ необходим на всех стадиях подготовки и принятия решения, особенно на этапах формирования цели, выработки решения, отбора лучшего его варианта и при обсуждении результатов реализации решения. Анализ всегда служит целям управления как средство обоснования управленческих решений, совершенствование его методов определяется потребностями управления. При принятии управленческого решения анализ способствует решению таких вопросов, как обоснование альтернатив и отсев нерациональных вариантов, сравнение и выбор наиболее предпочтительных вариантов, анализ ожидаемых результатов.

Финансово-экономический анализ способствует усилению творческого момента в принятии решения, являясь надежным орудием, уравновешивающим излишний оптимизм, недооценку ситуации, перестраховку и боязнь риска. Основная цель аналитической работы, проводимой на предприятии, – повысить эффективность управления.

Таким образом, финансово-экономический анализ является элементом системы финансового управления на предприятии, функцией финансового управления и обеспечивает обратную связь между субъектом и объектом управления. В этой связи роль анализа в финансовом управлении трудно переоценить.

Для эффективного использования финансово-экономического анализа необходимо знать и грамотно применять его основные методы и приемы.

1.3. Основные методы и методики финансово-экономического анализа

В финансово-экономическом анализе используется диалектический метод познания, который предусматривает изучение явлений и процессов в движении, развитии и изменении, предполагает исследование как положительных, так и отрицательных их сторон, а также внутренних противоречий, выявление и изучение причинно-следственных взаимосвязей.

Диалектический подход к изучаемым объектам означает рассмотрение их в качестве сложных систем, требующих в процессе познания как детализации причин и факторов развития, так и обобщения результатов анализа. Достигается это с помощью разработки системы показателей для комплексного исследования причинно-следственных связей явлений и процессов.

Можно выделить несколько значимых отличительных особенностей диалектического метода познания в экономическом анализе. Прежде всего использование системы показателей для характеристики разных сторон хозяйственной деятельности организации. Такая система формируется под воздействием объективных условий и процессов. Причем показатели все время изменяются, поскольку коммерческая деятельность не является застывшей формой. Исследование причин и направленности таких изменений, безусловно, представляет научный интерес.

Кроме того, не менее важно в анализе не только выявить, но и измерить причинно-следственные взаимосвязи между показателями.

Метод исследования тесно связан с методикой, через которую он и реализуется. Методика как совокупность правил, приемов и способов для целесообразного выполнения какой-либо работы всегда конкретна. Она зависит от цели, задач, объектов исследования, от содержания программы изучения, вида экономического анализа, последовательности и сроков его проведения.

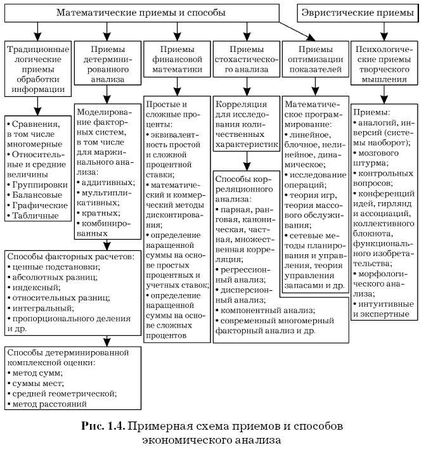

Измерение причинно-следственных взаимосвязей в экономическом анализе, оценка результатов влияния различных факторов на итоговые показатели, первичная обработка исходной информации проводятся с помощью способов и приемов. Они являются важнейшими элементами методики экономического анализа. Взаимосвязь метода и методики его реализации, способов и приемов представлена в виде схемы на рис. 1.3. В свою очередь, приемы финансово-экономического анализа представлены на рис. 1.4.

Таким образом, метод финансово-экономического анализа – это диалектический подход и способы изучения, измерения и обобщения влияния многочисленных факторов на изменение результатов деятельности организации для их улучшения.

Для изучения производственно-хозяйственных и финансовых процессов и их результатов используется совокупность взаимосвязанных методов и приемов экономического анализа, которые можно подразделить на экономико-логические, экономико-математические, эвристические и др.

К экономико-логическим приемам относятся: сравнение, детализация, группировки, средние и относительные величины, балансовый метод, методы последовательного изолирования факторов, абсолютных и относительных разниц.

К экономико-математическим, наиболее часто применяемым в экономическом анализе, можно отнести интегральный, графический, корреляционно-регрессионный методы. Применяются и другие более сложные методы.

К эвристическим методам относятся методы обработки информации, основанные на изучении и обобщении прошлого опыта. Применяются в ходе комплексной рейтинговой оценки финансовой деятельности предприятия.

В основе аналитического чтения финансовых отчетов лежит дедуктивный метод, т. е. от общего к частному. Он должен применяться многократно. В ходе такого анализа воспроизводятся историческая и логическая последовательность хозяйственных фактов и событий, направленность и сила влияния их на результаты деятельности.

Важнейшим приемом финансово-экономического анализа является сравнение. Его сущность состоит в сопоставлении однородных объектов с целью выявления черт сходства или черт различия между ними. С помощью сравнения устанавливаются изменения в уровне экономических показателей, изучаются тенденции и закономерности их развития, измеряется влияние отдельных факторов, дается оценка результатов работы предприятия, выявляются внутрипроизводственные резервы, определяются перспективы развития.

Сравнение предъявляет определенные требования к сравниваемым величинам. Они должны быть соизмеримы и качественно однородны.

Для этого необходимо обеспечить:

• сравнимость календарных периодов времени при изучении динамики показателей;

• единство оценки с целью нейтрализации ценового фактора;

• единство количественных и структурных факторов;

• сопоставимость сравниваемых показателей по методике их исчисления.

К основным видам сравнительного анализа следует отнести горизонтальный, вертикальный и трендовый.

Горизонтальный сравнительный анализ используется для определения абсолютных и относительных отклонений фактического уровня исследуемых показателей от базового (планового, прошлого периода, среднего уровня).

С помощью вертикального сравнительного анализа изучается структура экономических явлений и процессов путем расчета удельного веса частей в целом (удельный вес собственного капитала в общей его сумме), соотношения частей целого между собой (например, собственного и заемного капитала, основного и оборотного капиталов).

Трендовый анализ применяется при сравнении каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов с целью определения тренда, т. е. основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируют возможные значения показателей в будущем, следовательно, ведется перспективный прогнозный анализ.

Детализация как прием широко используется при анализе деления факторов и результатов хозяйственной деятельности по времени и месту (пространству). С его помощью вскрываются положительные и отрицательные действия отдельных факторов, результаты влияния которых, как правило, взаимно погашаются в итоговых показателях работы предприятия за отчетный период.

Группировка как способ подразделения рассматриваемой совокупности на однородные по изучаемым признакам группы применяется в анализе для раскрытия содержания средних итоговых показателей и влияния отдельных единиц на эти средние.

Группировки подразделяются на типологические, аналитические и структурные.

Типологические группировки служат для выделения определенных типов явлений или процессов. Примером типологических группировок могут быть группы предприятий по формам собственности, видам деятельности. Аналитические группировки (причинно-следственные) используются для определения наличия, направления и формы связи между изучаемыми показателями. Применяются для установления связи между группировочным признаком и показателями, характеризующими группы. Аналитические группировки позволяют в процессе анализа выявить взаимосвязь различных экономических явлений и показателей, определить влияние наиболее существенных факторов и обнаружить те или иные закономерности и тенденции в развитии экономических процессов.

Структурные группировки дают возможность изучить структуру определенных явлений по определенным признакам (например, группировка активов по степени ликвидности). Структурные группировки применяются в вертикальном анализе баланса, когда устанавливают структуру хозяйственных средств по составу и источникам образования и причины структурных изменений за анализируемый период.

Абсолютные величины характеризуют размеры (величины, объемы) экономических явлений и показателей.

Относительные величины (проценты, коэффициенты, индексы) дают возможность отвлечься от абсолютных величин изучаемых показателей, глубже понять существо и характер отклонения от базы. Они особенно необходимы для изучения динамики показателей за ряд отчетных периодов. Рост или снижение показателей может быть исчислено по отношению к единой базе, принятой за исходную, или по отношению к скользящей базе, т. е. к предшествующему показателю. Этот метод используется в горизонтальном анализе баланса и другой бухгалтерской отчетности при определении относительных изменений (темпов роста, прироста).

Средние величины лучше отражают сущность происходящего процесса, закономерности его развития, чем множество отдельно взятых положительных и отрицательных отклонений. Применяются среднеарифметические, взвешенные и среднехроно-логические. Они дают возможность получить обобщенную характеристику каждого отдельного признака и всей их совокупности.

Средние величины применяются при проведении анализа оборачиваемости материально-производственных запасов и всех оборотных активов, рентабельности авансированных средств и доходности продукции. Однако следует помнить, что всякая средняя нивелирует, сглаживает, взаимно погашает положительные и отрицательные отклонения, следовательно, способна затушевать изменения, происходящие в определенном процессе. Поэтому при анализе нельзя ограничиваться только средними, и там, где это необходимо, нужно раскрыть их по составным частям.

Балансовый способ служит для отражения соотношений, пропорций двух групп взаимосвязанных и уравновешенных экономических показателей, итоги которых должны быть тождественны. Метод используется при анализе обеспеченности предприятия финансовыми ресурсами, сырьем, топливом, материалами, основными средствами производства. Для определения платежеспособности предприятия применяется платежный баланс, в котором соотносятся платежные средства с платежными обязательствами.

В качестве инструментария финансового анализа широко используются финансовые коэффициенты. Это относительные показатели финансового состояния предприятия, которые выражают отношение одних абсолютных финансовых показателей к другим.

Финансовые коэффициенты используются для: сравнения показателей финансового состояния конкретного предприятия с аналогичными показателями других предприятий или среднеотраслевыми показателями; выявления динамики развития показателей и тенденций изменения финансового состояния предприятия; определения нормальных ограничений и критериев различных сторон финансового состояния.

Прием цепных подстановок применяется для расчетов величины влияния отдельных факторов в общем комплексе их воздействия на уровень совокупного экономического показателя. Этот прием используется в тех случаях, когда связь между показателями можно выразить математически в форме функциональной зависимости.

Сущность приема цепных подстановок состоит в том, что, последовательно заменяя каждый отчетный показатель базисным, все остальные показатели рассматриваются при этом как неизменные. Такая замена позволяет определить степень влияния каждого фактора на совокупный экономический показатель.

Число цепных подстановок зависит от количества факторов, влияющих на совокупный финансовый показатель. Расчеты начинаются с исходной базы, когда все факторы равны базисному показателю; поэтому общее число расчетов всегда на единицу больше количества определяющих факторов. Степень влияния каждого фактора устанавливается путем последовательного вычитания: из второго расчета вычитается первый; из третьего – второй и т. д.

Применение приема цепных подстановок требует строгой последовательности определения влияния отдельных факторов. Эта последовательность заключается в том, что в первую очередь обращается внимание на степень влияния количественных показателей, характеризующих абсолютный объем деятельности, объем финансовых ресурсов, объем доходов и затрат, во вторую очередь – качественных показателей, характеризующих уровень доходов и затрат, степень эффективности использования финансовых ресурсов.