44. Функции и принципы налогообложения

Налоги - это обязательные платежи, взимаемые государством с юридических и физических лиц на основе специального налогового законодательства.

В современных условиях налоги выполняют две основные функции : фискальную и экономическую.

С помощью фискальной функции создаются государственные денежные фонды и материальные условия для функционирования государства.

Экономическая функция означает, что налоги являются активным участником перераспределительных отношений и оказывают серьезное влияние на воспроизводство, стимулируя или сдерживая его темпы, расширяя или уменьшая платежеспособный спрос населения, усиливая или ослабляя накопление капитала.

Принципы построения налоговой системы эволюционируют вместе с рыночным хозяйством, изменяя свое содержание, однако основные принципы налогообложения желательны в любой экономической системе.

Всеобщность - охват налогами всех экономических субъектов, получающих доходы, независимо от организационно-правовой формы.

Стабильность - устойчивость видов налогов и налоговых ставок во времени.

Обязательность - принудительность налога и неизбежность его выплаты.

Социальная справедливость - установление налоговых ставок и налоговых льгот, оказывающих щадящее воздействие на низкодоходные предприятия и группы населения.

Легитимность – законодательно утвержденный размер налогов и порядок их взимания.

Объективность и системность - необходимость аккумуляции денежных средств для выполнения государством общественных защитных, хозяйственных и социальных функций.

Эффективность - превышение сумм налогов над затратами на их взимание и использование.

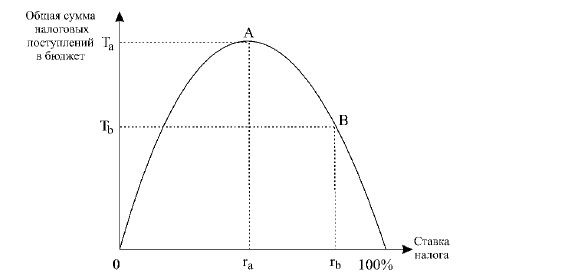

Сумма собранных налогов тесно связана с размером налоговых ставок. Повышение налоговых ставок только до определенного момента может вести к росту суммы собранных налогов. Дальнейшее повышение налоговых ставок сверх определенного уровня может подорвать стимулы к деятельности, в результате чего общая сумма налоговых поступлений уменьшается. Зависимость налоговых поступлений от ставок налогов исследовал экономист А. Лаффер и выразил эту зависимость в "кривой Лаффера" (рис. 5).

Рис. 5. Кривая Лаффера

Кривая А. Лаффера - график, показывающий функциональную связь между налоговыми ставками и объемом налоговых поступлений, выявляющий такую ставку, при которой налоговые поступления достигают максимума и создаются наиболее благоприятные условия для предпринимательства.

45. Виды налогов

Современная налоговая система включает различные виды налогов.

1. По способу платежа различают прямые и косвенные налоги.

Прямые налоги берутся напрямую с физических и юридических лиц. Это подоходный налог с физических лиц; налог с прибыли корпораций; имущественный налог (уплачивается как физическими, так и юридическими лицами); налог на сделки с капиталом; налог с наследства и др.

Косвенные налоги взимаются с товаров и услуг. Их косвенный характер проявляется в том, что их уплачивают не все граждане, а те, кто покупает облагаемую налогом продукцию. К косвенным налогам относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины.

2. Налоги по их использованию подразделяются на общие и специальные (целевые). Общие налоги поступают в бюджет государства для финансирования общегосударственных мероприятий . Специальные налоги имеют строго определенное назначение, например налоги на реализацию горюче-смазочных материалов поступают в дорожные фонды и предназначены для строительства, реконструкции и текущего ремонта дорог.

3. В зависимости от того, в распоряжение какого органа поступает налог , различают федеральные налоги, региональные налоги субъектов федерации и местные налоги. Федеральные налоги устанавливаются законодательными актами, принимаемыми Федеральным Собранием. К ним относятся налог на прибыль предприятий и организаций, налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины, акцизы на нефть, природный газ и др.

К региональным налогам относятся налог на имущество организаций, налог на недвижимость, дорожный налог, налог на добычу природных ресурсов. к местным налогам относятся налог на недвижимое имущество граждан, налог на рекламу, регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, другие сборы.

4. В зависимости от характера взимания налоговых ставок различают: твердые ставки, которые устанавливаются в абсолютной сумме независимо от размеров дохода (например, на тонну нефти); пропорциональные – налоговая ставка остается неизменной независимо от размеров дохода; прогрессивные – ставка повышается по мере возрастания дохода; регрессивные - ставка налога понижается по мере возрастания дохода.

46. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика

Налоги и государственные расходы являются основными инструментами фискальной политики. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика – это система регулирования экономики посредством изменений государственных расходов и налогов.

Фискальную политику в зависимости от механизмов ее реагирования на изменение экономической ситуации подразделяют на две части. Первая – это т. н. дискреционная политика , которая проводится по усмотрению правительства и на основе его решений. Вторая – это политика т. н. встроенных стабилизаторов , т. е. тех механизмов, которые работают в режиме саморегулирования и независимо от принимаемых решений сами реагируют на изменение положения в экономике.

Дискреционная фискальная политика - это сознательное манипулирование налогами и расходами, или активная фискальная политика.

В период спада стимулирующая фискальная политика складывается из: увеличения государственных расходов; снижения налогов; сочетания роста государственных расходов со снижением налогов. Такая фискальная политика обеспечивает сокращение падения производства.

В условиях инфляции и избыточного совокупного спроса сдерживающая фискальная политика складывается из: уменьшения государственных расходов; увеличения налогов; сочетания сокращения государственных расходов с растущим налогообложением.

Автоматическая фискальная политика – это пассивная фискальная политика, при которой необходимые изменения в уровнях государственных расходов и налогов вводятся автоматически.

Встроенные стабилизаторы автоматической фискальной политики поддерживают экономическую стабильность на основе саморегуляции. Как только экономическая ситуация изменяется, в действие вступают механизмы саморегуляции.

К числу встроенных стабилизаторов относятся:

1) автоматические изменения в налоговых отчислениях в различные периоды экономического цикла. В период подъема налоговые поступления возрастают, обеспечивая снижение покупательной способности населения и сдерживая экономический рост, в период экономического спада сумма изъятия доходов уменьшается, вызывая увеличение покупательной способности, формируя эффективный спрос;

2) совокупность пособий по безработице и социальных выплат, программы по поддержанию малоимущих слоев населения, препятствующие резкому сокращению совокупного спроса в периоды экономического спада. В период подъема выплата различных пособий уменьшается, сдерживая совокупный спрос.

47. Бюджетный дефицит и государственный долг. Управление государственным долгом

Бюджетный процесс предполагает балансирование государственных доходов и расходов. Несбалансированность бюджета означает количественное неравенство между доходами и расходами бюджета. Величина превышения расходов бюджета над его доходами называется бюджетным дефицитом.

Бюджетный дефицит также можно представить следующим образом:

Бюджетный дефицит = Закупки товаров и услуг – Чистые налоги.

Величину чистых налогов можно определить так:

Чистые налоги = Налоговые поступления – Социальные выплаты.

На размер бюджетного дефицита оказывают влияние: спад общественного производства, неоправданно возросшие затраты на финансирование ВПК, значительные социальные программы, крупномасштабный оборот "теневого" капитала, непроизводительные расходы, потери, хищения и т. п.

Следует заметить, что несбалансированный бюджет может привести и к возникновению профицита , т. е. превышению дохода бюджета над его расходами.

Для финансирования бюджетного дефицита государство может использовать: 1) дополнительную денежную эмиссию; 2) кредиты ЦБ; 3) внутренние и внешние займы.

Преимущества первых двух способов заключаются в том, что их использование не дает возможности вытеснения частных инвестиций государственными, поэтому расходы бизнеса не будут уменьшаться. Однако их применение чревато увеличением инфляции.

В результате государственных займов формируется государственный долг.

Государственный долг – сумма задолженности по выпущенным и непогашенным государственным займам, полученным кредитам, включая начисленные по ним проценты и выданные государственные гарантии.

Различают внешний и внутренний государственный долг. Внешний государственный долг – это обязательства, возникающие перед иностранными кредиторами.

Внутренний долг – это обязательства, возникающие перед внутренними кредиторами.

Экономические последствия государственного долга:

1) обслуживание значительного внешнего долга приводит к существенному сокращению уровня потребления населением данной страны;

2) долг может привести к вытеснению частного капитала, следовательно, и ограничению дальнейшего роста экономики;

3) увеличение налогов для оплаты растущего государственного долга снижает экономическую активность в стране;

4) происходит перераспределение дохода в пользу держателей государственных облигаций.

Управление государственного долга – это совокупность действий государства, связанных с изучением конъюнктуры на рынке ссудных капиталов, выработкой условий и выпуском новых займов, выплатой процентов по ранее выпущенным займам, проведением конверсии и консолидации займов. к управлению государственным долгом относятся и мероприятия государства по погашению ранее выпущенных займов, срок действия которых истек.

Погашение государственных займов и выплата процентов по ним производятся либо из бюджетных средств, либо путем рефинансирования , т. е. выпуска новых займов, для того чтобы рассчитаться с держателями старого займа.

В процессе управления государственным долгом государство может изменять первоначальные условия займа. Изменение условий доходности займов называется конверсией , изменение сроков займа – консолидацией государственного долга.

Управление и обслуживание внутреннего и внешнего долгов Российской Федерации возложено на Центральный банк РФ и Федеральное казначейство при Министерстве финансов Российской Федерации. Все затраты по обслуживанию долга осуществляются за счет федерального бюджета.

48. Условие равновесия товарного и денежного рынков. Модель IS – LM

Товарный рынок – это рынки потребительских товаров и услуг, а также и рынок инвестиционных товаров. На потребительский спрос в основном оказывает влияние доход, а на инвестиционный – процентная ставка.

Денежный рынок – это рынок, на котором происходит краткосрочное кредитование и заимствование денег, объединяя т. о. финансовые институты (коммерческие банки, инвестиционные компании, пенсионные фонды), фирмы и государство.

Товарные рынки и рынок денег находятся в процессе постоянного взаимодействия. Изменения на одном рынке со временем отражаются на функционировании другого, за исключением случая ликвидной ловушки.

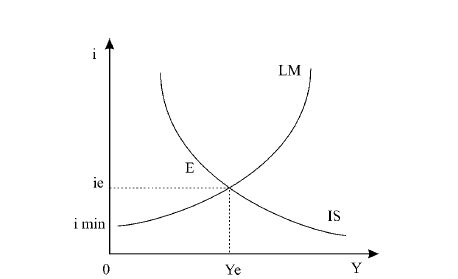

В модели IS – LM (инвестиции – сбережения – предпочтение ликвидности – деньги) товарный и денежный рынок представлены как сектора единой системы. Данная модель впервые была предложена в 1937 г. Дж. Хиксом, но широкое распространение получила после выхода книги А. Хансена "Монетарная теория и фискальная политика" в 1949 г., после чего ее стали называть моделью Хикса – Хансена .

Кривая IS отражает соотношение процентной ставки и уровня национального дохода, при котором обеспечивается равновесие на товарных рынках. Условием такого равновесия является равенство объемов совокупного спроса и предложения.

Кривая IS отражает множество равновесных ситуаций на товарном рынке. Она имеет отрицательный наклон, поскольку снижение процентной ставки увеличивает объем инвестиций, следовательно, и совокупный спрос, увеличивая т. о. равновесное значение дохода.

На сдвиг кривой IS оказывают влияние следующие факторы:

1) уровень потребительских расходов;

2) уровень государственных закупок;

3) чистые налоги;

4) изменение объемов инвестиций при существующей процентной ставке.

Кривая LM отражает зависимость между процентной ставкой и уровнем дохода, возникающую на рынке денежных средств. При данном уровне дохода равновесие денежного рынка будет достигаться при пересечении кривой спроса на деньги с кривой предложения денег.

Кривая LM соответствует таким парам точек (Y, i), для которых спрос на деньги L, определяющий уровень их ликвидности, равен предложению денежной массы M. Такое равновесие на денежном рынке может достигаться в том случае, когда с ростом дохода Y процентная ставка i будет повышаться.

Совместное равновесие товарного и денежного рынков достигается в точке пересечения кривых IS – LM (рис. 6).

Рис. 6. Равновесие в модели IS – LM

Модель основывается на состоянии общего экономического равновесия, соответствующего как равенству инвестиций и сбережений, так и равновесию на денежном и финансовом рынке. Модель определяет равновесные значения процентной ставки i и уровня дохода Y в зависимости от условий, сложившихся в этих секторах экономики. Поскольку кривая LM отражает изменения в монетарной политике , т. к. связана с денежным предложением, а кривая IS – изменения в фискальной политике , то модель IS – LM дает возможность оценить их совместное влияние на макроэкономику.

49. Влияние изменения денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики на взаимодействие товарного и денежного рынков

Модель IS – LM дает возможность рассмотреть процесс взаимодействия рынков товаров и денег в результате изменения фискальной и денежно-кредитной политики государства.

Фискальная политика подразумевает воздействие государства на экономику через изменение объема государственных расходов и налогообложения.

Увеличение государственных расходов вызовет рост процентных ставок, что приведет к сокращению инвестиций и частного потребления.

Влияние роста процентных ставок на потребление и инвестиции в связи с увеличением государственных расходов в экономической теории получило название эффекта вытеснения .

Конечный результат от фискальной политики государства зависит от состояния экономики. При неполной занятости эффект вытеснения проявляется в росте объема выпуска и сохранения стабильного уровня цен. При повышении уровня занятости увеличение государственных расходов способствует росту производства, но влияет и на рост цен. В состоянии полной занятости активная фискальная политика приведет только к росту уровня цен и вызовет инфляцию спроса.

Денежно-кредитная политика состоит в воздействии государства на экономику посредством изменения количества денег, находящихся в обращении.

Изменять количество денег в экономике ЦБ может с помощью следующих инструментов: 1) учетной процентной ставки; 2) нормы резервирования; 3) операций на открытом рынке ценных бумаг.

Максимального эффекта денежно-кредитная политика достигает в том случае, когда увеличение предложения денег приводит к росту национального дохода и снижению процентных ставок.

В ситуации ликвидной ловушки , когда процентные ставки находятся на минимально возможном уровне, денежно-кредитная политика как инструмент стимулирования совокупного спроса и национального дохода не принесет желаемого эффекта, поскольку приведет к инфляции, не оказывая стимулирующего действия на реальный сектор экономики. Поэтому в распоряжении государства остается лишь фискальная политика, непосредственно влияющая на совокупный спрос через изменения налогов и правительственных расходов.

В ситуации инвестиционной ловушки , которая складывается в том случае, когда спрос на инвестиции совершенно не эластичен по процентной ставке (предприниматели пессимистично оценивают перспективы капиталовложений), денежно-кредитная политика не окажет никакого влияния на совокупный спрос и национальный выпуск. Эффективной будет лишь фискальная политика.

50. Объективная необходимость государственного регулирования экономики

Рыночный механизм управления является потенциально эффективным методом координации и согласования хозяйствующих субъектов. Рынок обусловливает высокую и постоянную ответственность за своевременное и качественное принятие хозяйственных решений и результаты деятельности. Если рыночные цены складываются под влиянием спроса и предложения, то производители получают наиболее полную информацию о том, что выпускать, в какие сроки. Рыночные цены обусловливают принятие решений в области инвестиционной политики, распределении труда и т. п.

Однако нерегулируемый и непрогнозируемый рынок объективно не может обеспечивать достижения важных долгосрочных целей, решения важных социально-экономических задач. Недостаточно координируемые рыночные отношения могут приводить к нерациональным затратам из-за выпуска ненужной продукции, частым банкротствам в результате непредвиденных изменений конъюнктуры рынка, состоятельности и платежеспособности контрагентов и др. Законы рынка по своей сути могут определять перспективы развития всего общества лишь стихийно, с непредсказуемыми результатами. в этом состоит их ограниченность, и именно это диктует необходимость сочетания рыночного механизма с государственным регулированием всей экономики.