Поведенческие теории лидерства. Если теории личностных качеств лидера делали акцент на необходимости распознавания и подбора будущих лидеров на основе выявления соответствующих качеств и характеристик, то поведенческие теории лидерства способствовали усилению внимания к вопросам обучения эффективным формам управления.

Суть поведенческих теорий лидерства: подразделение, ориентированное на успешное решение производственных задач, при одновременном создании удовлетворенности трудом подчиненных и их развитии, как правило, характеризуется более высокими показателями работы, дисциплиной и невысокой текучестью кадров по сравнению с теми подразделениями, которыми руководят лидеры, игнорирующие эти вопросы. Таким образом, задача организации заключается не только в том, чтобы распознать эффективного лидера в процессе отбора персонала, но и в том, чтобы научить его навыкам успешного управления людьми.

Теории лидерства, основанные на ситуационном подходе. Эффективность работы группы определяют следующие факторы:

1) насколько выбранный стиль управления учитывает особенности подчиненных;

2) какими возможностями располагает руководитель, чтобы влиять на их поведение.

Факторы, от которых зависит эффективность работы руководителя и подразделения в целом:

– взаимоотношения руководителя с подчиненными (степень доверительности их отношений, взаимного уважения);

– характер регламентации труда;

– возможность руководителя влиять на работу подчиненных посредством подбора, стимулирования и продвижения кадров.

Теории харизматических качеств лидеров. Качества лидеров, которые придают им в глазах тех, кого они ведут за собой, ореол особой значимости, исключительности и магнетизма:

• практически полная уверенность в своих суждениях и способностях;

• умение видеть перспективу лучше, чем остальные;

• способность увлечь своей идеей остальных, умело разъясняя и убеждая (таким образом, что многие начинают относиться к новой идее как к своей собственной);

• преданность идее, готовность рисковать и взять на себя ответственность;

• нетрадиционное поведение, иногда идущее вразрез с общепринятыми нормами (если такое поведение позволяет добиваться результата, то оно может вызывать восхищение остальных);

• умение хорошо чувствовать ситуацию и находить ресурсы, необходимые для достижения цели.

Установлено, что те, кто идет за лидерами, обладающими харизматическими качествами, отличаются высокой мотивацией, способны работать с энтузиазмом и достигать исключительно высоких результатов. Харизматические лидеры особенно необходимы на переломных этапах развития, в период выхода из кризисного состояния, осуществления радикальных реформ и изменений.

Р. Лайкерт делит руководителей на тех, кто ориентирован на работу, и тех, кто ориентирован на человека. Руководитель, ориентированный на работу, заботится о том, чтобы обеспечить максимальную производительность и разработать систему вознаграждений для стимулирования желания работать усерднее. Руководитель, ориентированный на человека, старается оказывать влияние путем улучшения человеческих отношений. Лайкерт предложил четыре системы стиля менеджмента (диктаторско-авторитарный, благосклонно-авторитарный, консультативный и демократический).

По Лайкерту, наиболее эффективны те лидеры, которые уделяют достаточно внимания человеческому аспекту проблем своих подчиненных, создают эффективные рабочие группы и устанавливают высокие стандарты эффективности, а также используют групповой стиль управления вместо традиционных индивидуальных обсуждений с подчиненными.

Исследование черт лидеров обусловило поиск важнейших навыков менеджеров. Для успеха в условиях глобальной экономики особенно необходимы:

1) восприимчивость к различным культурам (культурная осведомленность и сензитивность, т. е. повышенная чувствительность);

2) навыки общения (письменного, устного и невербального);

3) навыки развития человеческих ресурсов (научение, тренинг, передача информации и опыт, оценка результатов, консультации по развитию карьеры);

4) креативность (творческий подход, внедрение инноваций, воспитание подчиненных и развитие творческих способностей);

5) управление самообразованием (постоянное освоение новых знаний и навыков, адаптация к внешним изменениям).

На основе опроса свыше 400 высокоэффективных менеджеров США выделены следующие важные навыки:

1) вербальные коммуникации;

2) умение управлять стрессами и эффективное использование времени;

3) принятие индивидуальных решений.

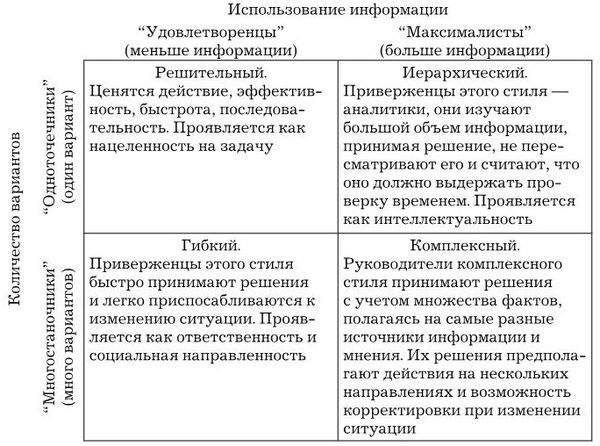

Исходя из двух параметров – использования информации и выбора направления действия – выделяют базовые стили принятия решений (рис. 5.): решительный (мало информации, одно направление действий); гибкий (мало информации, много направлений); иерархический (много информации, одно направление); комплексный (много данных, много направлений);

4) признание, формулировка и решение проблем;

5) мотивация и влияние на других;

6) делегирование полномочий;

7) постановка целей и четкое представление перспективы развития организации;

8) самосознание;

9) создание команд;

10) управление конфликтами.

Статистическая обработка результатов исследований позволила объединить навыки эффективного лидерства в следующие четыре категории:

1) вовлечение менеджеров в управление и человеческие отношения (коммуникации, обеспечивающие поддержку, создание команд);

2) конкурентность и контроль (настойчивость, власть, терпение);

3) новаторство и предприимчивость (творческое решение проблем);

4) поддержание порядка и рациональность деятельности (эффективное использование времени и принятие рациональных решений).

Рис. 5. Стили принятия решений менеджерами

В то же время отмечаются следующие особенности менеджерских навыков:

а) навыки – не личные черты и не стиль; они проявляются в поведении, состоят из определенного набора действий лидера и выражаются в определенных результатах;

б) иногда навыки кажутся противоречивыми, не подразумевающими ни жесткого, ни мягкого управления, а также ориентации на групповую работу и межличностные отношения, на индивидуализм и предприимчивость;

в) навыки взаимосвязаны и перекрывают друг друга в сфере как личностных навыков (развитие самосознания, управления стрессами и творческое решение проблем), так и межличностных (коммуникаций, обеспечивающих поддержку, приобретение власти и влияния, мотивирования других людей, управление конфликтами).

5.2. Организация коммуникативного пространстваруководителя

Каждый руководитель работает в своем коммуникативном пространстве, которое представляет собой специфическую систему контактов и взаимосвязей. Центром коммуникативного пространства руководителя является его должность, которая определяет диапазон, направленность, интенсивность и значимость его коммуникаций внутри организации и с внешней средой.

Внутренние коммуникации руководителя проявляются:

– во взаимоотношениях с подчиненными;

– во взаимоотношениях с высшим руководством;

– во взаимоотношениях с коллегами-руководителями и ведущими специалистами других подразделений, с которыми ему приходится решать "стыковые проблемы".

Внешние коммуникации характерны для руководителей подразделений маркетинга, служб, которые "завязаны" на взаимные обязательства с клиентами, поставщиками, партнерами, банкирами.

От того, как и насколько сформированы контактные сети коммуникативного пространства руководителя, зависит и его управленческая позиция. Особенно строго управленческую позицию руководителя оценивает вышестоящее руководство.

Руководитель, приглашенный в организацию на новую должность в качестве наемного менеджера, включается в систему коммуникаций, которые для него оказываются пока еще непознанными. Отработка этих коммуникаций на основе обратных связей становится исходным условием его успешной адаптации к новому месту работы. "Выстраивая" их, руководитель прогнозирует, в какой мере его управленческие отношения с работниками помогут получить те результаты, которые ожидает от его подразделения высшее руководство организации.

Коммуникативное пространство руководителя может быть организовано на основе:

1) взаимосвязей;

2) формирования нового качества коммуникационно-организационной системы.

В первом случае эти взаимосвязи упорядочиваются в его осознании прежде всего как формализованные и персонализированные, субординационные и партнерские, прямые и обратные, явные и скрытые, первостепенные и второстепенные, деловые и межличностные.

Во втором случае внимание руководителя концентрируется на тех направлениях, где более всего видны недостатки коммуникации. Тогда вырисовываются такие ее характеристики, как гибкость (способность к перестройкам), оперативность (скорость обработки информации для быстрого решения возникающих проблем), устойчивость к помехам "извне" и "изнутри", сбалансированность (возможность компенсации неудач в одном направлении работ успехами в другом), кумулятивность (сосредоточенность на главном, где достигнутый конечный результат является следствием совместных усилий), активность (инициативная задействованность ресурсов), управляемость (сложность или простота различных работ во времени и пространстве).

Любой руководитель может оказаться в ситуации, когда нарушаются его связи с подчиненными и возникают психологические барьеры. Это вызывает следующие причины:

1. Индивидуально-психологическое восприятие информации, затрудняющее ее усвоение (информация перенасыщена, непонятна, недостаточна, требует проверки, подрывает доверие к руководителю и т. д.).

2. Социально-психологическая корректировка информации, особенно в подразделениях и между ними, когда там складывается неблагоприятная для работы обстановка (задержка информации, ее умышленное искажение или игнорирование, выяснение отношений вместо работы и т. д.).

3. Организационно-психологическое расстройство каналов передачи информации, когда ее смысл расщепляется в зависимости от количества инстанций (эффект "испорченного телефона", сокращение объема информации или придание ей иного смысла и т. д.).

4. Вербально-психологическая форма общения, при которой сказанное либо блокирует понимание информации, либо провоцирует ее искажение, что особенно проявляется в устных высказываниях (упрощение процедур ответственности за принятие информации, недооценка потерь информации и т. д.).

Смысловые (сомнение в чем-либо, недопонимание, неодобрение, несогласие) и эмоциональные (равнодушие, неуверенность, недоверие, возмущение, раздражение) барьеры образуют зону неуправляемости в коммуникативном пространстве организации. Минимизация ее возможна при обучении руководителей на собственных ошибках и отработке информационных каналов передачи информации, ее сбора и оценки. Это достигается организацией рефлексивного обучения (тренинги, ролевые и деловые игры).

Отечественные исследователи выявили четыре коммуникативных типа руководителей по их ориентации на общение с подчиненными:

Тип А. Руководитель в большей степени ориентирован на общение с подчиненными. Он считает необходимым побуждать их к высказыванию своих мнений, внимателен как к их деловым предложениям, так и к личным просьбам, учитывает их настроение. Полученную "входящую" информацию он стремится использовать в своей работе.

Тип Б. Руководитель ориентирован на общение с подчиненными, но не особенно стремится учитывать "входящую" информацию. Он, хотя и считает необходимым побуждать подчиненных к высказыванию своих предложений, выслушивать их до конца, однако, не может или не умеет эффективно использовать это в своей работе.

Тип В. Руководитель ориентирован на общение с подчиненными лишь в рамках своего понимания целесообразности такого общения. Он считает необходимым побуждать подчиненных высказывать свое мнение, внимателен к их предложениям и просьбам, учитывает их настроение, но только до тех пор, пока это помогает работе. Если у него нет такой уверенности, он не склонен к общению с подчиненными даже тогда, когда они к нему обращаются. Он сознательно ограничивает диапазон своего коммуникативного поведения.

Тип Г. Руководитель совсем не ориентирован на общение с подчиненными. Он не считает необходимым побуждать их к высказыванию своих мнений и уделять много внимания как их деловым предложениям, так и личным просьбам, тем более – учитывать их настроение. "Входящая" информация поступает к нему лишь за счет инициативы подчиненных. Но руководитель не склонен тратить много времени на ее учет.

По мере повышения иерархического ранга увеличивается число руководителей типа В и сокращается число руководителей типа Б. Наибольшее число руководителей типа А характерно для тех из них, кому уже за 40 лет. Наиболее удовлетворены своей работой руководители типа А и Б, а наименее – руководители типа Г.

В организации управления фирмой важно сбалансировать проявление коммуникаций и централизованное управление "сверху" и самоорганизуемый процесс "снизу". Это означает, что коммуникативное пространство может быть организовано по типу команды боевого корабля, где максимальная централизация управления до предела сужает неуправляемую сферу, или по типу футбольной команды, где неуправляемая сфера таится в игровых импровизациях вне тренерского плана, а сам процесс организации управления происходит, как "игра по правилам". Там, где начинается игра с нарушением правил, возникает дезорганизация коммуникативного пространства.

"Игра по правилам" формирует самоорганизацию коммуникаций на социальной основе принятия общих целей ("выиграть!"), общего девиза, общих представлений о приемлемых нормах поведения и оценочных санкциях. Из сложившихся традиций и ритуалов возникает единая система ценностных ориентаций, которая контролирует команду "изнутри". Это создает предпосылки группового контроля, настраивает каждого на то, что необходимо сделать для общей победы, чего ему нельзя делать и какие личностные ресурсы использовать, чтобы добиться командного успеха. Такая групповая самоорганизация дает свободу маневра каждому в раскрытии его профессионального мастерства (импровизация), позволяет действовать в своей зоне неуправляемости так, чтобы подчинить себе стихийные проявления.

Оптимизация управления как раз и предполагает такую организацию коммуникативного пространства, в которой "команда боевого корабля" в любое время могла бы стать высококлассной "футбольной командой".

Вопросы для самоконтроля:

1. Перечислите особенности власти и лидерства.

2. Назовите источники власти.

3. Раскройте содержание известных вам теорий лидерства.

4. Как можно повысить эффективность организации коммуникативного пространства руководителя?

Тема 6. КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Коммуникация как процесс личностного и поведенческого обмена

Для успешного достижения стоящих перед организацией целей необходимым условием являются успешные коммуникации, занимающие до 35 % рабочего времени профессионального менеджера.

Коммуникации в организационном поведении представляют собой:

– ряд символов для передачи смысла информации, скрытые и символические элементы, уходящие корнями в особенности культуры, придающие смысл видимому процессу коммуникации;

– личностный процесс, в результате которого происходит обмен некоторыми поведенческими моделями.

Ч. Бернард выделяет семь факторов коммуникации, влияющих на установление и поддержание объективных полномочий внутри организации:

1) основные каналы коммуникации должны быть хорошо известны;

2) обязательно должен быть определенный формальный канал для коммуникации с каждым членом организации;

3) цепочки коммуникаций должны быть по возможности прямыми и короткими;

4) преимущественно должны использоваться целостные формальные каналы коммуникаций;

5) люди, через которых осуществляются коммуникации, должны быть компетентными;

6) необходимо проверять результат каждого акта коммуникаций.

Существуют следующие формы коммуникации как процесса личностного и поведенческого обмена:

1) коммуникационные технологии;

2) межличностные коммуникации. Главное в межличностных коммуникациях – передача информации от одного лица к другому. Такие коммуникации рассматриваются как основной метод достижения поведенческих изменений, включающий психологические процессы (восприятие, научение, мотивацию) и язык. Внедрение сложных телекоммуникационных технологий и быстродействующих форм взаимодействия, воздействия на межличностные коммуникации не исключает важности умения слушать и учитывать невербальные коммуникации. При этом межличностные коммуникации зависят от таких составляющих, как доверие, ожидания, статус, совместимость, обратная связь.

Если, например, подчиненный не доверяет своему начальнику, коммуникации будут неэффективными. Люди воспринимают только то, что они готовы воспринять (неожиданное может не восприниматься вообще). Разрушительное воздействие на коммуникации оказывают несовпадение статусов и несовместимость любого рода.

Очень важными характеристиками обратной связи, влияющей на эффективность межличностных коммуникаций, являются: намерение, конкретность, описательность, полезность, своевременность, готовность, ясность, достоверность;