1) заключении трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

2) заключении трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному лицу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;

3) отсутствии соответствующего документа об образовании, если выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым актом;

4) в других случаях, предусмотренных федеральным законом.

Пример

При поступлении на работу, требующую специальных знаний (предположим, прорабом), гражданин обязан предъявить работодателю соответствующий документ об образовании (техническом), о квалификации или наличии специальных знаний. Если этого сделано не было, но трудовой договор заключен, прием на работу оформлен и работник приступил к работе, то такой трудовой договор подлежит прекращению именно потому, что характер порученной работы не позволяет выполнять ее лицу, не обладающему специальными знаниями.

Пример

Гражданин не может быть принят на государственную службу или находиться на ней, в частности, в случаях: признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным служащим, если их государственная служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; наличия гражданства иностранного государства.

Пример

Гражданин, подвергнутый административному наказанию в виде дисквалификации, не вправе, в частности, занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Если в нарушение постановления судьи о назначении наказания в виде дисквалификации такой гражданин в течение срока дисквалификации заключит трудовой договор, предполагающий, например, занятие руководящей должности в исполнительном органе организации, то указанный трудовой договор должен быть прекращен.

Итак, мы видим, что увольнение работника должно быть грамотным и юридически обоснованным. Никого нельзя уволить "просто так", просто потому, что этот человек тебе не нравится. Даже если он плохой специалист, алкоголик, нарушитель порядка, для его увольнения должно быть подобрано соответствующее основание, факты нарушения должны быть документально зафиксированы, а он с этими документами должен быть ознакомлен. Существует целый ряд формальностей при оформлении увольнения, и в случае какой-либо ошибки на предприятие могут быть наложены штрафные санкции: административные и финансовые.

Глава 2. Ошибки кадровых служб, совершаемых при работе с персоналом

2.1. Проведение расчета в потребности в кадрах

В связи с дефицитом рабочей силы кадровое планирование стало во многих организациях интегрирующей составной частью численности персонала ориентировались лишь на текущие потребности организации. При таком подходе работодатель рассчитывал получить в любой момент необходимое ему количество работников, для использования которых не требуется длительной специальной подготовки. Избыточный рынок рабочей силы давал работодателям такую возможность, а увольнение избыточного персонала практически ничего не стоило. Изменения в условиях деятельности организаций выдвинули в качестве общего для всех требование ориентироваться при формировании ресурсов не только на текущие потребности, но и на длительную перспективу. Это требование касается всех видов ресурсов, в том числе и человеческих. В 1970-1980-х гг. в практике управления стал применяться систематический анализ перспективных потребностей организаций и фирм в отдельных категориях персонала. Сегодня все большее число компаний выделяют как самостоятельный вид деятельности кадровых служб кадровое планирование, или планирование человеческих ресурсов. Происходящие изменения, связанные с необратимостью экономических реформ и движением к здоровой конкуренции, заставляют организации России уделять значительное внимание долгосрочным аспектам кадровой политики, базирующейся на научно обоснованном планировании.

Кадровое планирование призвано дать ответы на следующие вопросы:

1) сколько работников, уровень квалификации, когда и где будут необходимы (планирование потребности в персонале);

2) каким образом можно привлечь необходимый и сократить излишний персонал, учитывая социальные аспекты (планирование привлечения или сокращение штатов);

3) каким образом можно использовать работников в соответствии с их способностями (планирование использования кадров);

4) каким образом можно целенаправленно содействовать повышению квалификации кадров и приспосабливать их знания к изменяющимся требованиям (планирование кадрового развития);

5) каких затрат потребуют планируемые кадровые мероприятия (расходы по содержанию персонала).

Во многих организациях кадровое планирование считают ненужной функцией, которая не имеет смысла и приводит только к развитию бюрократии и к дополнительным затратам на содержание специалистов по кадрам. К сожалению, кадровое планирование еще не везде находит свое признание в полном объеме, в противоположность планированию производства, сбыта, капиталовложений. Однако организационно-технические изменения производства делают необходимыми своевременный поиск и подготовку персонала для решения новых производственных и управленческих задач, а также для снижения социальной напряженности по отношению к работникам, рабочие места которых изменяются или ликвидируются. Эти задачи нельзя решить за короткий срок. Таким образом, кадровое планирование является признаком ответственности организации по отношению к своему персоналу.

Кадровое планирование призвано обеспечить оптимальное раскрытие потенциала наемных работников и их мотивацию в условиях противоречия между производственными требованиями и задачами организации, с одной стороны, и интересами и потребностями работников – с другой.

Для руководства организации важна прежде всего возможность располагать в нужное время, в нужном месте, а также в нужном количестве таким персоналом, который необходим для выполнения производственных задач. Кроме того, кадровое планирование должно служить мотивацией к более высокой производительности труда и удовлетворенности работой. Интерес работников концентрируется на тех рабочих местах, которые дают шансы для развития способностей и обеспечивают хороший и – по возможности – постоянный заработок. Кадровое планирование в состоянии содействовать учету интересов всех лиц, занятых в организации.

Существует также ошибочное мнение, что кадровое планирование имеет смысл только на крупных предприятиях. Мелкие и средние предприятия в нем не нуждаются. Это не так. Любая перспективная политика разумна, ведется ли она в мелкой, средней или крупной организации. Именно в мелких и средних организациях она служит, кроме того, гарантией предпринимательского существования и побуждает работодателя задумываться о своей собственной среднесрочной и долгосрочной выживаемости и конкурентоспособности, а также о своих шансах на развитие. Относительно применения кадрового планирования между мелкими, средними и крупными организациями существует только одно различие, касающееся интенсивности и объема данного планирования.

Мелкие и средние организации, четко видя свою структуру занятости и рабочих мест, могут легко предсказать последствия предпринимательских решений для своих работников и создать соответствующую плановую или информационную систему. Средние и крупные организации, напротив, вследствие комплексности трудовых задач, многослойности структуры рабочего коллектива и большого числа работников и рабочих мест должны создавать замкнутую на себя информационную систему учета персонала и рабочих мест.

Таким образом, мы можем сказать, что расхожее мнение о том, что кадровое планирование – это пустое занятие, приносящее лишние затраты труда, рабочего времени и денег, является ошибочным, так как в конечном счете кадровое планирование позволяет:

1) получить и удержать людей нужного качества и в нужном количестве;

2) наилучшим образом использовать потенциал своего персонала;

3) быть способным предвидеть проблемы, возникающие из возможного избытка или нехватки персонала.

Не существует универсальной схемы кадрового планирования. В зависимости от применяемой модели управления персоналом в отдельных организациях данное планирование понимается только как прогнозирование числа вакантных мест при определении источников, за счет которых предстоит их заполнить (это учебные заведения, другие фирмы, безработные и т. п.). В организациях, где управление персоналом ориентировано на модель "человеческий капитал", планирование человеческих ресурсов охватывает разработку и внедрение широкого круга мероприятий по обучению и профессиональному развитию работников, планированию их продвижения по службе (карьеру) и т. п.

Вообще кадровое планирование – это очень сложный процесс, который сталкивается с целым рядом проблем. Проблемы кадрового планирования обусловлены:

1) трудностью планирования кадров, вызванной сложностью прогнозирования трудового поведения, возможностью возникновения конфликтов и др. Возможности использования кадров в будущем и будущее отношение их к работе прогнозируются (если это вообще возможно) с высокой степенью неопределенности. В связи с этим в процессе планирования они представляют собой ненадежные элементы. К тому же участники организации сопротивляются тому, чтобы быть объектами планирования, не соглашаются с результатами планирования и реагируют на это так, что не исключается возможность возникновения конфликта;

2) двойственностью системы экономических целей в кадровой политике. Если при планировании в области маркетинга, инвестиций производства и иного цели планирования затрагивают экономические аспекты, то при планировании кадров к ним добавляются компоненты социальной эффективности. Отсюда вытекают проблемы урегулирования конкуренции целей в планах, касающихся кадров. Проблемы согласования планов (на основании качественно различных целей) усугубляются отсутствием возможности сравнивать различную информацию по планированию. Если в других областях, не связанных с персоналом, можно оперировать количественными величинами (такими как суммы денег), то данные при планировании кадров носят преимущественно качественный характер (например, данные о способностях, оценки проделанной работ.

Как мы уже выяснили, кадровое планирование базируется на производственном планировании. Здесь трудно избежать ошибок, связанных с учетом воздействия технологических факторов в кадровом планировании. Возможны два варианта.

В первом варианте кадровое планирование ориентировано на заданную технологию производства. Здесь кадровый спрос, а также квалификация кадров соответствуют тому, что и в каком объеме выпускается.

Но как только внедряется новая техника, происходят изменения и в технологии. В этом случае имеющаяся квалификация кадров становится "узким местом" при проведении технологических изменений, растягивается время внедрения новых технологий. Следовательно, вновь приходится возвращаться к кадровому планированию с учетом изменения кадрового спроса.

Во втором варианте подобные просчеты исключаются. Здесь кадровое планирование осуществляется на стадии анализа инвестиций, так как внедрение технологических новшеств обычно происходит с помощью инвестиций. В этом случае кадровое планирование носит перспективный характер и ориентировано на введение новых технологий. При формировании планов подготовки кадров оценивается их квалификация, превышающая требования сегодняшнего дня, что позволяет работникам адаптироваться к новым технологическим изменениям.

Кадровое планирование включает в себя:

1) прогнозирование перспективных потребностей организации в персонале (по отдельным его категориям);

2) изучение рынка труда (рынка квалифицированной рабочей силы) и программы мероприятий по его освоению;

3) анализ системы рабочих мест организации;

4) разработку программ и мероприятий по развитию персонала.

Самой серьезной ошибкой, совершаемой в процессе кадрового планирования, является его оторванность от общего бизнес-плана предприятия. Для того чтобы планирование кадров смогло внести свой вклад в достижение целей организации, его необходимо согласовать с планированием других производственных секторов (например, с финансовым планом, планом сбыта и производственным планом). При этом возможны два отличающихся друг от друга подхода:

1) план по кадрам является продолжением других важных планов, которые со своей стороны являются основой (особенно план производства) или ограничителем (финансовый план) для плана по кадрам;

2) план по кадрам в принципе является равноправным планом наряду с другими, вместе с которыми он принимает завершенный вид в рамках общего плана организации.

О необходимости равноправного включения в общий производственный план плана по кадрам говорит то, что персонал все больше и больше становится критическим фактором успеха, особенно в тех областях, где конкурентоспособность зависит от инновационных способностей при разработке продуктов и услуг, а способность приспосабливаться к потребностям рынка и качества – от сервисных услуг.

Несмотря на это, из-за преобладания "жестких" экономических индикаторов в реальных условиях производства следует исходить из того, что в большинстве случаев план по кадрам взаимосвязан с планом по производству и сбыту, с финансовым планом и др.

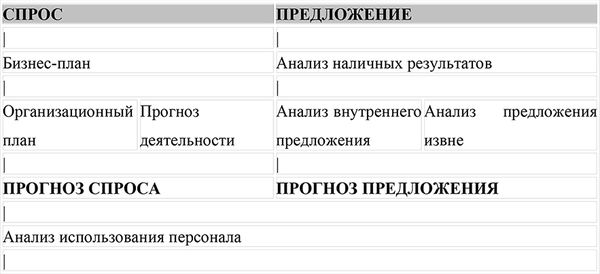

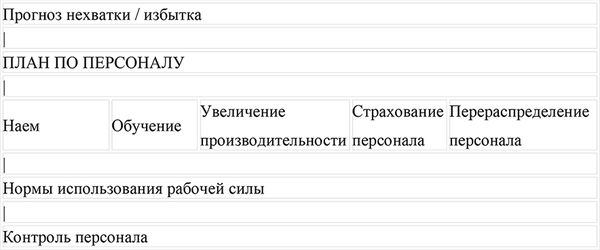

Кадровое планирование охватывает прогнозирование перспективных потребностей организации в персонале и разработку мероприятий, которые должны обеспечить эти потребности. Содержание процесса кадрового планирования можно представить в виде схемы.

Схема 2.1. Содержание процесса кадрового планирования

Как видно из схемы, кадровое планирование предваряется разработкой организационных планов. В связи с этим необходимо подробнейшим образом описать организационный план, который может привести к увеличению или уменьшению спроса на работников (например, образование нового регионального представительства, создание нового отдела, делегирование функций главного офиса и т. п.).

Планирование персонала в действующей организации логично начать с оценки сложившейся ситуации. Руководство должно определить, сколько человек занято выполнением каждой операции, требующейся для реализации конкретной цели. Например, в крупных рекламных агентствах в проведении и подготовке одной рекламной коммерческой передачи может быть задействовано более 100 человек. Даже в столь простом деле, как обработка багажа на авиалинии, обычно задействовано много различных работников.

Следующим этапом планирования является прогнозирование численности персонала, необходимого для реализации краткосрочных и перспективных целей.

Для целей эффективного прогнозирования рабочей силы требуется четко отработанная модель процессов, связанных с обеспечением организации кадрами. Анализ имеющегося опыта позволяет построить общую схему внутрифирменного кадрового планирования, состоящую из нескольких основных блоков.

А. Первый блок – постановка кадровой проблемы.

Здесь как бы заключен вопрос: что необходимо производству с точки зрения его кадрового обеспечения? Параметры производственной программы и организационная структура фирмы (отделений, заводов, которые должны обеспечить реализацию хозяйственной стратегии) определяют требуемое количество рабочей силы (на основе расчета объема трудовых затрат по каждому виду деятельности, социальных обязательств и т. д.) и ее качество (уровень знаний, опыта, навыков). Требования к конкретным рабочим местам постоянно уточняются на основе анализа работ, функций, должностных инструкций. Надо сказать, что конкретный набор требований даже по должностям, носящим общее название, имеет сотни разновидностей в зависимости от конкретных условий фирмы, места должности в общей организационной структуре.

Разрабатывается как общая потребность в рабочей силе, так и как потребность по отдельным ключевым должностям и специальностям. Чтобы не определять потребность по каждой узкой специальности, активно используется группировка по каким-либо параметрам. В более или менее перспективном плане потребность в рабочей силе определяется на основании прогнозов изменения производственных параметров. По подсчетам западных специалистов, величина ошибки в данном случае колеблется от 2 до 20 %. Что касается дальности прогнозирования, то об этом будет сказано ниже. Но в инновационных структурах существует многовариантность возможных параметров, и, следовательно, требования носят более схематичный характер и могут быть точно определены только в ходе реализации плана нововведений.

В. Второй блок (ресурсный) – источники решения проблемы.

Он представляется ключевым. Здесь даются ответы на следующие вопросы: что есть и в чем заключается несоответствие с тем, что необходимо? Иначе говоря, блок содержит несколько направлений оценки кадровых ресурсов фирмы. Суть планирования состоит в том, что оценка принимает вид постоянного процесса отслеживания, а не периодических мероприятий (ответ на вопрос "что есть?" всегда готов). Впрочем, постоянство и глубина отслеживания зависят от состояния рынка готовой рабочей силы.

Первое направление – оценка, анализ состояния наличных ресурсов: их количества, текучести, качества, результативности труда, заслуг, компетентности, оптимальности их загрузки и т. д. Второе – оценка внешних источников. К ним относятся работники других предприятий, выпускники учебных заведений, учащиеся. Эти источники все больше рассматриваются под углом "зоны интересов" фирмы в процессе нововведений. Третье направление – оценка потенциала указанных источников, т. е. качественные резервы развития ресурсов. Безусловно, оценка потенциала – своего рода лакмусовая бумажка развитости кадрового планирования, его нацеленности на перспективу.

Необходимо подчеркнуть, что реальные возможности ресурсного блока кадрового планирования определяются главным образом характером информационной базы, содержанием банка данных.

В соответствии с эволюцией кадровой политики (от функции снабжения готовой рабочей силой к функции всемерного развития и максимального использования уже занятых работников) происходит переход от оценки внешних источников к более тщательному анализу состояния и потенциала внутренних ресурсов. При этом оценка носит все более активный характер: от учета количественных и качественных параметров к исследованию потенциала.