Несомненно, это функция в зависимости от организации и сложившихся в ней отношений может размываться. В одном случае все кадровые вопросы решает директор (руководитель) организации, в другом – часть полномочий передается по структурным подразделениям, однако то в каком объеме эти права передаются решает именно руководитель организации. Однако, если проанализировать сложившееся гражданское законодательство применительно к деятельности юридических лиц мы увидим, что органов управления в юридическом лице несколько больше. Так большинство организаций имеет либо двухзвенную структуру органов управления (высший орган управления, исполнительный орган) либо трехзвенную структуру органов управления (высший орган управления, совет директоров (наблюдательный совет, попечительский совет), исполнительный орган). Однако учитывая ту совокупность полномочий, которые предписаны тому или иному органу в действующем законодательстве мы приходим к выводу о том, что функция связанная с управлением трудовыми отношениями принадлежит именно исполнительному органу – руководителю (директору, президенту) юридического лица. Именно поэтому в настоящем исследовании мы будем придерживаться точки зрения, согласно которой работодателем является руководитель организации.

Таким образом, мы абстрагируемся от сложившейся в большинстве организаций расщепленной функции работодателя и будем придерживаться точки зрения, согласно которой полномочия работодателя в значительном объеме сосредотачиваются в лице исполнительного органа (с точки зрения права), а именно, в лице директора (президента и т. д.). Тогда как функцию собственника несет высший орган управления (общее собрание учредителей или акционеров, товарищи, общее собрание членов кооператива, публичные образования (государство)). Таким образом, если руководителем организации является лицо, которое участвовало своим капиталом в учреждении юридического лица, либо впоследствии приняло участие путем покупки акций, доли в уставном капитале, вступив в качестве члена в кооператив и внеся паевой взнос, то этот человек одновременно несет и функцию собственника. В случае же если, руководитель не является собственником, то он для конкретного предприятия является наемным работником одновременно реализуя функцию работодателя для остальных работников. Очевидно, что ролевая направленность определяет модель поведения и возможные полномочия у такого субъекта как работодатель. Таким образом, работодатель в лице конкретного руководителя может выполнять следующие роли: работодатель в чистом виде; работодатель– собственник.

Отметим, что в отличие от промышленности для аграрной сферы в большей степени характерно наличие особых участников, которые совмещая роли работника и собственника в одном человеке, одновременно выступают в качестве потенциального или реального работодателя. Ввиду сложного характера взаимоотношений, охарактеризованной в концепции "фиктивного двоедушия крестьянства", в процессе труда функции указанных субъектов размыты.

Однако, учитывая объем производимой в рамках таких отношений и реализуемой продукции, исторических особенностей развития аграрной сферы России, социальной значимости таких отношений в системе общественных отношений, переходности форм хозяйствования, мы в настоящей работе придерживаемся подхода, согласно которому в число самостоятельных, специфических форм хозяйствования, где могут проявляться социально-трудовые отношения относятся также и личные подсобные хозяйства (крестьянские хозяйства), и такие "признанные", но сравнительно новые для России специфические субъекты социально-трудовых отношений аграрной сферы как крестьянские фермерские хозяйства (далее фермерские хозяйства)

Применительно к участнику социально-трудовых отношений такого публичного образования как государство изучение функциональной направленности осложнено не только ролевым наполнением, но и уровнем анализа. Учитывая федеративный характер нашего государства, можно выделить следующие уровни: федеральный (уровень Российской Федерации), региональный (уровень субъекта федерации), территориальный (муниципальный).

В современной научной литературе не сложилось единого подхода какие роли выполняет государство в социально-трудовых отношениях. В нашем исследовании говоря о ролях государства в социально-трудовых отношениях, основываясь на анализе нормативно-правовых актов и прежде всего Конституции Российской Федерации, мы выделили следующие роли: государство-законодатель; государство-управленец (включая функции контроля); государство-судья. Особо следует выделить и такую возможную ситуацию, когда государство является собственником имущества юридического лица, в связи с этим в социально-трудовых отношений может проявляться и функция собственника.

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что ролевая направленность может реализовываться не на всех уровнях. Например, функция "государство-судья" не реализуется на муниципальном уровне. Однако это совсем не означает, что в реальной жизни данная роль не может проявляться. Так, в сельской местности решение главы местной администрации зачастую являются обязательным для спорящих сторон.

Учитывая то обстоятельство, что такое размытое по своему содержанию явление как государство, которое объединяет в себя значительное количество людей проживающих на его территории, проявляет себя в системе социально-трудовых отношений посредством деятельности отдельных институтов государственной власти на всех уровнях. Мы в своем исследовании, характеризуя деятельность такого субъекта социально-трудовых отношений как государство, будем говорить о деятельности институтов государственной власти

Следующим возможным участником социально-трудовых отношений является гражданское общество. Так же как и в случае с государством реализующееся в системе социально-трудовых отношений посредством деятельности отдельных его институтов. Следует отметить, что в большинстве исследований речь ведется лишь о профсоюзах. В советский период практически все работники являлись членами профсоюза и здесь профсоюз мог рассматриваться на уровне отрасли, региона, республики, государства как "совокупный работник". Тогда как, с приданием профсоюзам статуса общественной организации мы должны говорить о самостоятельной роли профсоюзов в системе социально-трудовых отношений. Полагаем, что иные объединения работников внутри трудового коллектива (совет трудового коллектива, общее собрание членов кооператива, собрание уполномоченных), согласно действующему трудовому законодательству называемые иной представительный орган, должны быть отнесены к "совокупному работнику" внутри организации и демонстрируют лишь групповые отношения на микроуровне (уровне предприятия).

Мы полагаем, что включение в изучаемые отношения на уровне общества только профсоюзов явно недостаточно. Такой усеченный подход, не позволяет объективно оценить сложившуюся систему социально-трудовых отношений с точки зрения достаточности ее элементов. Так, исключение из данной сферы такого субъекта как СМИ или же объединений работодателей не является оправданным. В этом свете правильным также будет говорить и об иных некоммерческих организациях, в том числе политических партиях, ассоциациях и иных общественных организациях. По аналогии с государством, институты гражданского общества могут выступать в следующих ролях: законодатель (посредством участия в принятии актов социального партнерства (соглашения, коллективные договоры)); управленец (посредством осуществления общественного контроля); судья (трудовой арбитраж, посредники, третейский суд), партнер.

Обобщая вышесказанное, мы можем определить социально трудовые отношения как совокупность объективно-существующих отношений, возникающих и развивающихся между их субъектами (работниками, работодателями, государством, обществом) состоящими в урегулировании интересов и (или) реализации прав по поводу качества трудовой жизни.

Анализ социально-трудовых отношений в аграрной сфере предполагает необходимость изучение особенностей их проявления на различных уровнях, выделение их общих и отличительных черт применительно к разным формам хозяйствования, а также в сравнении с дореформенным периодом, что обуславливает необходимость выделения оснований для классификации. Исходными положениями для выделения являются основания, которые позволяют оценить характер (совокупность отличительных свойств предмета) отношений.

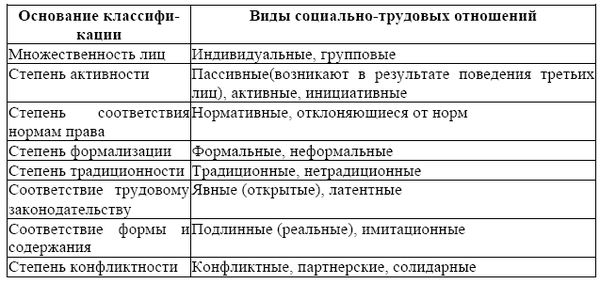

Учитывая, что в результате взаимодействий между основными субъектами формируются определенные правила, которые в зависимости от ситуации могут исполняться или не исполняться с разной степенью интенсивности мы, считаем необходимым выделить следующие виды социально-трудовых отношений (см. табл. 1).

Необходимость оценки содержания социально-трудовых отношения в агарной сфере с позиции соответствия их нормам права, установленной форме отношений, степени их формализации, традиционности, активности, конфликтности позволит не только оценить эффективность сложившейся в агарной сфере совокупности социально-трудовых отношений, но и своевременно координировать направления совершенствования государственной политики на основе мониторинга процессов и явлений протекающих в агарной сфере.

Конечно, количество, виды, и направленность отношений включенных в систему социально-трудовых отношений во многом зависит от уровня рассмотрения. Один из подходов состоит в том, что выделяются три уровня рассмотрения: микроуровень, мезуровень, макроуровень. Он является достаточно обоснованным и приемлемым. Однако такое деление является присущим для экономической науки. Мы полагаем, что в рамках прикладного изучения социально-трудовых отношений агарной сферы правильнее выделить, несколько иные уровни, что в целом не исключает возможность параллельного применения и вышеназванного подхода.

Таблица 1

Виды социально-трудовых отношений

Учитывая федеративный характер государства, применительно к системе социально-трудовых отношений, по аналогии с социальным партнерством, как одной из возможных форм проявления социально-трудовых отношений, целесообразным будет выделить следующие уровни:

• локальный (уровень хозяйствующего субъекта);

• территориальный (уровень муниципального образования);

• региональный (уровень субъекта федерации);

• федеральный (уровень Российской Федерации)

В зависимости от уровня анализа существенно может отличаться и предметная направленность отношений. Так, на уровне хозяйствующего субъекта они могут складываться по поводу заработной платы, организации труда, повышения квалификации, условий труда и других обстоятельств, которые будут характеризовать трудовую жизнь отдельного работника и всего коллектива в целом. То есть по поводу реализации определенных прав, которые закреплены в действующем законодательстве в ст. ст. 21, 22 Трудового Кодекса. Следует отметить, что на уровне предприятий может осуществляться также и урегулирование интересов, которое в случае их возможной формализации– приобретает уже характер права соответствующего субъекта. В отношении воплощения в жизнь права механизм его реализации является достаточно прозрачным, то есть соответствующий субъект может требовать, в том числе в судебном порядке его исполнения. Относительно урегулирования интересов все намного сложнее. Данное обстоятельство связано с тем, что в индивидуальном порядке работнику, как более слабой и зависимой стороне будет не просто рассчитывать, на его закрепление. Вследствие этого, наиболее эффективным возможным способом являются коллективные переговоры, возможность участия в управлении то есть урегулирование интересов посредством вступления в групповые социально-трудовые отношения.

На последующих уровнях, в которые вовлечен несколько иной состав, что проявляется в том, что в таких отношений работник в чистом виде отсутствует. От его имени в социально-трудовые отношения выступают профсоюзы, а в отдельных случаях иные институты гражданского общества. Аналогичная ситуация складывается, за некоторым исключением складывается и в отношении работодателя. Такие отношения возникают по поводу урегулирования интересов.

Несколько иные уровни выделяются Е.М. Шевцовой В частности, она отмечает, что уровень отношений является производным от особенностей их субъектов и определяется свойствами социально-экономического пространства, в котором они функционируют. В качестве предметов на каждом уровне выступают различные их стороны. На уровне индивидуумов предметом является определенные стороны трудовой жизни конкретного человека (работника). Тогда как предмет групповых отношений, может выступать кадровая политика, аттестация, контроль и анализ трудовой деятельности, оценка эффективности труда, нормирование, организация труда. Автором также выделяется смешанный уровень, именно в рамках него проявляются взаимосвязи между работником и государством, работодателем и государством.

На наш взгляд, индивидуальный и групповой уровень, а вернее сказать индивидуальные и групповые социально-трудовые отношения, могут проявляться прежде всего на локальном уровне (когда социально-трудовые отношения изучаются в рамках конкретного хозяйствующего субъекта). Смешанный же уровень, лишь вовлекает дополнительный субъект в систему этих отношений. Дело в том, что когда конкретный работник или конкретный работодатель обращается к компетентным государственным органам с жалобой, за защитой нарушенных прав, отвечает на представления, выданные компетентными органами, сдает необходимую отчетность, иным образом вступает в отношения по поводу труда – здесь речь идет об индивидуальном характере отношений. То есть они касаются конкретных лиц (хозяйствующего субъекта (работодателя) и работника).

Тогда как в остальных уровнях социально-трудовые отношения всегда носят групповой характер. Так как, на этом уровне реализуются и защищаются групповые интересы: заключение соглашения, разрешение коллективного спора. Единственным возможным примером наличия индивидуального характера отношений на мезоуровне и макроуровне, который здесь возможно привести – является реализация права работодателя на отказ присоединиться к заключаемому соглашению между объединением работников, объединением работодателей и государством. Однако, здесь правильнее говорить скорее о реализации отношений индивидуального характера конкретным работодателем, что естественно позволяет сделать вывод о том, что включение в социально-трудовые отношения только работника и работодателя в корне не верно, скорее работник и работодатель являются основными субъектами. Таким образом, говоря об индивидуальном и групповом характере отношений правильнее будет говорить не об уровнях социально-трудовых отношений, а об их разновидностях.

В идеале социально-трудовые отношения могут представлять открытую, саморазвивающуюся систему и обладать ее признаками. Вместе с тем, характеризуя конкретные социально-трудовые отношения в той или иной сфере, мы можем столкнуться с тем обстоятельством, что изучаемые отношениями не обладают характеристиками системы, а именно устойчивостью и целостностью; структурностью; взаимозависимостью системы и среды; иерархичностью; множественностью описания каждой системы. Так для применительно к агарной сфере, правильнее говорить скорее о "совокупности", нежели чем о "системе". Так, отдельные социально-трудовые отношения, складывающиеся в сельском хозяйстве (аграрной сфере) страны не включены в эту систему и находятся как бы "оторвано" от них. Например, отношения между работником и владельцем личного подсобного хозяйства (крестьянского хозяйства), отдельные аспекты труда в крестьянско-фермерском хозяйстве. Более того, часть отношений плавно перешло в латентную сферу

Все вышесказанное актуализирует целесообразность исследования социально-трудовых отношений агарной сферы с точки зрения системного подхода. Такой комплексный подход при изучении социально-трудовых отношений агарной сферы позволит, на наш взгляд, оценить ее целостность, устойчивость, особенности функционирования, а также предложить направления совершенствования социальной политики в изучаемой сфере.

1.3. Качество трудовой жизни работников сельского хозяйства как показатель развитости социально-трудовых отношений

Исследования современного состояния социально-трудовых отношений невозможно без использования в процессе его анализа совокупности показателей, позволяющих оценить их качество. Таким интегральным показателем, является качество трудовой жизни (КТЖ), характеризующим уровень жизни и степень благосостояния работников. В научных исследованиях оно оценивается как на макроуровне, с учетом отраслевой, возрастной или региональной специфики, так и на микроуровне – применительно к отдельной организации.

В последние годы в научной среде усилился интерес к изучению вопросов качества общественных отношений в целом, и таких частных их проявлений, как "качество жизни", "качество трудового потенциала", "качество занятости" и "качество трудовой жизни". Вместе с тем, следует отметить, что в современной науке еще не сложилось единого подхода к определению сущности, содержания и механизма оценки понятия "качество трудовой жизни". Анализ литературы позволяет выделить два основных подхода к определению сущности изучаемого термина.

В рамках первого подхода качество трудовой жизни понимается как совокупность свойств, характеризующих условия и организацию труда. Согласно второму подходу – это степень (уровень) удовлетворения потребностей работника через трудовую деятельность в рамках конкретной организации. В этих двух подходах отражается многогранность и относительность изучаемого явления.