Вместе с тем, учитывая спонтанный характер выбора оптимальной формы хозяйствования, данный аспект в большинстве случаев не учитывался. Лицами ответственными за принятие решений выбиралась преимущественно наиболее простая с точки сравнения создания форма хозяйствования. Это было вызвано рядом причин, в том числе неготовностью большинства управленцев осуществить обдуманный выбор; навязыванием форм реорганизаций сверху, недостаточной проработанностью нормативно-правовой базы, низкой активностью сельского населения в определении и выборе формы хозяйствования и использования передаваемому в собственность или иному праву земельному участку.

Правовые нормативные акты, изданные в первый год аграрной реформы, не предусматривали проведения широкомасштабных мероприятий по реорганизации колхозов, совхозов, других сельскохозяйственных предприятий. Положение изменилось в 1992 г. Указ Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. "О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР" обязал колхозы и совхозы провести в 1992 г. реорганизацию, привести свой статус в соответствие с Законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности". В данном Законе отсутствовал производственный кооператив как форма предпринимательства, что негативно отразилось на процессе реформирования колхозов и совхозов. Принятие 6.05.92 Постановления "О ходе и развитии аграрной реформы" решило данную проблему. Так здесь устанавливалось, что перерегистрация колхозов и совхозов возможна при сохранении прежней формы хозяйствования. В целях реализации данного Постановления Минсельхозпрод РФ утвердил Рекомендации по приведению уставов колхозов, сохраняющих прежнюю форму хозяйствования в соответствии с действующим законодательством.

Колхозно-совхозная система, просуществовавшая около 60 лет в процессе проведения современной аграрной реформы трансформировалось. Колхозы, в соответствии с примерными уставами, определялись как кооперативные организации добровольно объединившихся крестьян для совместного ведения крупного социалистического сельскохозяйственного производства на основе общественных средств производства и коллективного труда. На первый взгляд колхозам, советского периода были присущи практически все признаки кооперативов. Вместе с тем, проявления командно-административной системы, исказили кооперативную сущность колхозов. Колхоз в советский период представлял собой "коллективное хозяйство, созданное на земле, находящейся в исключительной собственности государства и переданной хозяйству в бессрочное и бесплатное пользование для производства и реализации в основном государству сельскохозяйственной продукции, имеющее как бы кооперативную организационно-правовую форму, но функционирующую в огосударствленном виде."

Совхозы в СССР, представляли собой государственные сельскохозяйственные предприятия. Государство, в лице своих органов, осуществляло планирование производственно-хозяйственной деятельности, спускало планы закупок и поставок, назначало директора. Все имущество совхоза, включая землю и производимую продукцию, принадлежало государству. В 80-е годы для укрепления экономики совхозов повсеместно стал внедрятся внутренний хозрасчет.

Реорганизация сложившейся колхозно-совхозной системы включала в себя следующие элементы: осуществление приватизации сельхозугодий и имущества предприятий, определение земельных долей и имущественной паев; выход из реорганизуемых предприятий лиц, желающих создать крестьянские (фермерские) хозяйства; преобразование колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий в иные организационно-правовые формы хозяйствования.

Принятый в 1994 Гражданский Кодекс внес значительные изменения в определение видов организационно-правовых форм хозяйствования, в том числе и для села. Вместе с тем, следует отметить, что помимо предусмотренных в ГК форм организации в сельском хозяйстве функционируют также сохранившие прежнее содержание, но имеющие другую форму хозяйствования: колхозы (производственные кооперативы) и совхозы (унитарные предприятия).

В процессе реорганизации осуществлялась приватизация земель. На базе земель и другого имущества колхозов и совхозов создавались новые организационно-правовые формы хозяйствования на селе. Следует отметить, что в 1991–1994 годы со стороны государства активизировался процесс осуществления глобальных аграрных преобразований, происходящий на фоне спада производства и инфляции. Правительство, заинтересованное в скорейшем воплощении в жизнь аграрной реформы принимает целый пакет соответствующих нормативных актов. Для них характерным было указание предельных сроков реализации, что частично напоминало процесс запрограммирования реформ. Вместе с тем моментальные результаты не были получены, сроки реализации были трудно выполнимы и не выдерживались. Так, опыт стран с развитой экономикой показывает, что внедрение новых организационных форм имеет успех только на длительном временном интервале – 712 лет, тогда как в России этот процесс носил революционно-разрушительный характер. Все это осложнялось разрушением сложившихся хозяйственных связей. Государство, одержимое идей "Рынок все выправит" самоустранилось от не только от процесса реформирования, но и от регулирования аграрных отношений.

К 1996 году роль государства была сведена к минимуму и если в 1992 году еще действовали административные ограничения цен на некоторые социально значимые продукты питания, то затем они были отменены. Применение ценовых дотаций лишь частично способствовало смягчению кризисной ситуации на селе, сельское хозяйство оставалось низкорентабельным.

С формальной точки зрения в аграрном секторе России были созданы экономические и институциональные предпосылки для развития производства в сельском хозяйстве. Однако негативный макроэкономический фон с одной стороны и отсутствие бюджетного финансирования с другой существенно сказалось состоянии сельскохозяйственного производства в целом и сельскохозяйственных производителей в частности.

Причины повлекшие столь негативные последствия достаточно многообразны. Прежде всего, специфика осуществления данной реформы состояла в том, что она началась спонтанно, без четких целей и средств достижения. Академик А.Ф. Сериков, оценивая ход аграрной реформы высказывает точку зрения, что истинные цели реформы не сходятся с официально декларируемыми. Цель он считает, а следовательно и причину таких результатов, следует искать в той же плоскости, что и в промышленности, а именно это раздробление крупного производства с тем, чтобы потом легче и дешевле скупить эту собственность или сконцентрировать в руках финансового капитала

Оценивая результаты аграрного реформирования А.В. Петриковотмечал, что отсутствие адекватной рынку системы регулирования в конечном итоге определило сегодняшнее состояние сельского хозяйства. Сельскохозяйственные производители оказались в тисках двойной монополии со стороны перерабатывающих и производящих сельхозтехнику предприятий, испытывают сильную конкуренцию со стороны иностранного агробизнеса.

Однако следует отметить, что ранее показанная специфика аграрной сферы, включенность в аграрные отношения не только экономических отношений, но и социальных трудовых, требует при разработке программ, принятии нормативно-правовых актов учитывать эти особенности. К сожалению, в процессе принятия и реализации программ существует некая раздвоенность, с одной стороны принимаются программы направленные на развитие сельского хозяйства, с другой программы направленные на социальное развитие села. Очевидно, имея совершенно благие цели, однако без учета оторванности, закрытости аграрной сферы, ставя во главу угла конечно связанные, но все же разнонаправленные цели: – повышение производства и улучшение жизни на селе, мы практически забываем о человеке, который живет и трудиться на этой земле. Именно живет и трудиться. К сожалению, в большинство программ рассматривают человека как объект, и не нацелены на формирование самостоятельного, независимого, инициативного человека трудового – субъекта, какую бы он функцию не выполнял: работника, работодателя или собственника

Вместе с тем, несмотря на значительный объем нормативно-правовых актов регулирующих процедурные аспекты создания и функционирования отдельных форм хозяйствования, механизм получения кредитов и помощи со стороны государства для сельскохозяйственных товаропроизводителей вопросам развития социально-трудовых отношений в сельском хозяйстве уделяется недостаточное внимание. Так, основным актом регулирующим социально-трудовые отношения в этой сфере, как впрочем, и для всех других сфер, отраслей и видов экономической деятельности является прежде всего Трудовой Кодекс Российской Федерации.

2.2. Итоги аграрных преобразований современной России и их влияние на социально-трудовые отношения

Специфика трансформации социально-экономических отношений в аграрной сфере состоит в двойственном характере ее процессов и результатов. С одной стороны – появились новые субъекты экономических отношений, основанные на разных формах собственности. С другой – изменились характер и механизм взаимоотношений, как между этими субъектами, так и внутри них. Главное, в результате реформирования к концу XX века в аграрной сфере сложились три основные формы хозяйствования в аграрной сфере: сельскохозяйственные организации (предприятия), крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, а личные подсобные хозяйства сельских жителей.

Современные аграрные преобразования в России, как было показано ранее, были направлены, прежде всего, на трансформацию отношений собственности и формированию многоукладной экономики. В процессе реформирования были созданы организационно-правовые основы появления частной собственности. Анализ степени интенсивности преобразований форм собственности, в целом в экономике, показывает, что аграрная сфера оказалась несколько консервативнее. Протекание процессов реорганизации аграрной сферы отличалась и по регионам России.

Во многом это определялось особенностями выбранного и реализуемого подхода к управлению преобразованиями. Один из вариантов состоял, в создании предпосылок для интенсификации приватизации земель сельскохозяйственного назначения, процесса создания фермерских хозяйств, декларировании необходимости повсеместного, скорейшего формирования новых форм хозяйствования в сельском хозяйстве. К сожалению, эти реформы легли на неподготовленную почву. Большинство жителей села, тружеников сельского хозяйства не понимали необходимость и целесообразность преобразований, что привело к негативным процессам, состоящим в лучшем случае в имитации предпринимательской активности в сельскохозяйственном производстве, в худшем же – к росту числа правонарушений, проявляющихся в нецелевом использовании кредитов, рейдерстве, мошенничестве, доведении предприятий до банкротства, нецелевом использовании земель. Второй подход в управлении преобразованиями состоял в их сдерживании, попытке сохранения прежних, крупных форм хозяйствования. Так, происходило в ряде субъектов федерации. К числу таких субъектов относится Республика Башкортостан.

На фоне позитивных организационных итогов реформирования аграрной сферы в России, состоящих в появлении на селе новых форм хозяйствования и частной собственности на землю, изменение соотношения используемых способов реализации произведенной продукции, наблюдаются и такие последствия как: уменьшение числа крупных сельскохозяйственных организаций, в наличие значительного числа убыточных организаций, сокращение посевных площадей, ухудшение материально-технической базы производства и мер по восстановлению плодородия почв. (См. Приложение!.).

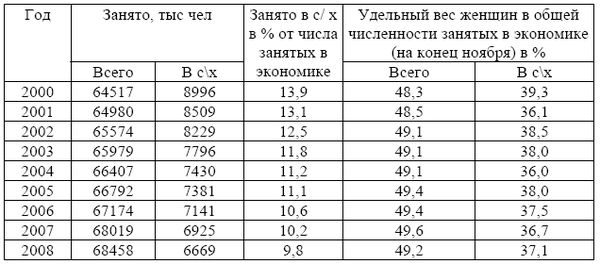

В ходе агарного реформирования в России, произошли не только процессы, сопровождающиеся изменением форм собственности, хозяйствования и организационных основ управления. Налицо резкое снижение числа занятых в сельском хозяйстве. (см. табл. 4).

Таблица 4

Среднегодовая численность занятых в экономике России

Сложность реальной оценки числа, лиц которые занимаются сельским хозяйством состоит в том, что официальная статистика оперирует только теми показателями которые включают в число лиц занятых в сельском хозяйстве не только наемных работников, но и индивидуальных предпринимателей, глав крестьянско-фермерских хозяйств, а также лиц занятых в личных подсобных хозяйствах и реализующих произведенную сельскохозяйственную продукцию. Данное обстоятельство определяется самой методикой статистического наблюдения, а также действующим законодательством о занятости в РФ. Таким образом, часть, отношений в сфере труда остаются за кадром и носят латентный характер. Так, критерием отнесения лица к категории занятых в сельском хозяйстве, является реализация личным подсобным хозяйством произведенной продукции (более 60 %). Вместе с тем, вызывает сомнение тот факт, что объем реализованной продукции может с достаточной степени достоверности отслеживаться. Более того, все это может привести к нарушениям законодательства о занятости.

Указанные тенденции характерны и для ее регионов. Однако учитывая тот факт, что Российская Федерация занимает значительную площадь, а ее регионы расположены в разных природно-климатических зонах, что предопределяет неравномерности их развития, наличие организационно-правовых и социально-экономических особенностей, в настоящем исследовании мы будем основываться на материалах. Республики Башкортостан (РБ). Данный субъект федерации является одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов страны, который занимает третье место по производству продукции сельского хозяйства, а его доля в общем объеме производимой сельскохозяйственной продукции составляет 4,1 %. В сельском хозяйстве было занято около 15,4 % от числа занятых в РБ.

Следует отметить, что начиная с 2005 года статистическое наблюдение ведется по видам экономической деятельности, а не отраслям как ранее. Именно поэтому в приводимых по тексту таблицах данные будут приводиться, включая такие сферы, как охота и лесное хозяйство, где преимущественно заняты мужчины. Анализ статистических сборников, посвященных труду и занятости показывает, что ранее в общей доле занятых (данные за 1990–2004 годы) среднегодовая численность занятых в лесном хозяйстве в среднем составляла 0,5 % от числа занятых в экономике РБ, и колебалась по годам от 9,7 тыс. до 8,4 тыс. человек, что в среднем составляет 8,8 тысяч человек. Именно на эту цифру в дальнейшем может корректироваться численность занятых по приводимым в работе таблицам.

Учитывая то обстоятельство, что аграрная реформа была направлена не только на изменение форм хозяйствования, но и на изменение форм собственности в системе социально-трудовых отношений произошли значительные изменения, а именно если ранее практические все занятые в экономике работали в организациях с государственной формой собственностью, то в результате преобразований произошло смещение в сторону частной собственности (см. табл. 5). Причем уровень смещения существенно превышает смещение в экономике в целом. Данное обстоятельство во многом определяется так называемыми организационно правовыми формами юридических лиц (сельскохозяйственных организаций).

Дело в том, что согласно действующему гражданскому законодательству по общему правилу, собственником имущества юридического лица являются сами юридические лица (что происходит в большинстве организационно-правовых форм), за исключением случаев когда имущество передается юридическому лицу на праве оперативного управления или хозяйственного ведения (что характерно только для унитарных предприятий, учреждений). В случаях с предприятиями это имущество может передаваться на указанных правах, только публичными образованиями (российской федерацией, субъектами российской федерации, муниципальными образованиями). Во всех остальных случаях, даже если государство будет выступать в качестве соучредителя юридического лица собственность будет частная, так как собственником имущества будет само юридическое лицо. Так, если 2004 году число государственных предприятий было 138, то в 2008 году их число уменьшилось в 2,1 раза, тогда как число обществ с ограниченной ответственностью увеличилось в 2,9 раза.

Основными формами хозяйствования с аграрной сфере являются следующие: организации(предприятия), крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, хозяйства населения(личные подсобные хозяйства). В Республике Башкортостан на начало 2009 года насчитывались 916 сельскохозяйственных организаций, 4214 крестьянских (фермерских) хозяйств в том числе индивидуальные предприниматели, 588 тыс. семей ведут личное подсобное хозяйство.

Социально-трудовые отношения в первых двух типах хозяйств урегулированы трудовым законодательствам и по природе своей они относятся к хозяйствам предпринимательского типа, так как согласно действующему Гражданскому кодексу– нормативно-правовому акту устанавливающему правовой статус субъектов экономических отношений, имеют основную цель извлечение прибыли. Тогда как третья группа хозяйств (будем называть их личные подсобные хозяйства), не являются самостоятельным субъектом правовых отношений и от их имени в хозяйственном обороте выступают физические лица (члены личного подсобного хозяйства). Данное обстоятельство предопределяет сложность и неоднозначность их правового статуса не только в системе социально-трудовых отношений, но и экономических в том числе. То есть они есть в реальности, но их как бы нет, они не обособлены.

Таблица 5

Распределение среднегодовой численности занятых в сельском хозяйстве по формам собственности в РБ в 2008 году в %