Ту же ситуацию можно рассмотреть как инвестиционный процесс: руководитель инвестирует свое свободное время с целью получения еще большего свободного времени при том же или большем количестве сделанной работы.

Пример

У вас есть один день свободного времени. Вы инвестируете его в изучение основ планирования работы группы и распределение задач между подчиненными.

Как результат, вы можете передать своим подчиненным больше своей работы, и поэтому у вас появляется один лишний свободный час вдень, который вы можете использовать по своему усмотрению.

Этот час – ваш возврат на инвестиции. За неделю вы вернете свой инвестированный день свободного времени, и потом у вас каждую неделю будет один свободный час времени, который вы можете потратить безвозмездно на что угодно или снова инвестировать его во что-то полезное, что принесет еще больше свободного времени. И его вы тоже можете инвестировать или потратить на то, что считаете нужным.

Вспомните известный лозунг "Время – деньги" и начинайте относиться к своему времени как к деньгам. Тогда вы сможете его инвестировать (и получить больше времени), потратить на важное для вас дело или даже пожертвовать (сознательно использовать на дело, от которого вы не получаете явной пользы для себя).

Главное, чтобы вы увидели те ситуации, в которых вы неосознанно и бесполезно растрачиваете свое бесценное время на пустяки. И не только увидели, но и избавились от них.

Изменение единицы измерения при планировании

Сотрудник, работающий в одиночку, планирует свою деятельность от себя, то есть единицей измерения при этом является он сам. Любую работу он примеряет на себя и по своей способности ее выполнить определяет принципиальную возможность выполнения работы и ориентировочную длительность ее выполнения.

Неважно, чем исполнитель занимается, – звонит по телефону, занимается переводом с одного языка на другой или работает сборщиком на конвейере. Есть объем работы, который нужно выполнить, и есть его личная способность сделать определенное количество этой работы в единицу времени. Для определения требуемого времени исполнитель делит объем того, что нужно сделать, на свою способность это сделать и добавляет резерв времени на отдых.

Став руководителем, сотрудник обычно не меняет свою единицу измерения и продолжает подсознательно использовать себя как меру квалификации и срока исполнения работ. При этом он забывает или, вернее, никак не может осознать, что у него полно подчиненных, каждый из которых не такой, как он. В некоторых вопросах подчиненные лучше него, в некоторых – хуже. Но они точно не такие, как он, поэтому использование начальника в качестве единицы планирования им совершенно не подходит.

Более того, во многих компаниях повышают в должности тех, кто добился успехов на текущей должности. Управлению толком никто и никого не учит, поэтому обычно начальником становится самый квалифицированный исполнитель. Если он начинает использовать в качестве единицы измерения себя, то в результате получится следующее:

♦ обнаружится, что большинство запланированных им дел может выполнить только он сам, поэтому он сам за них и берется;

♦ подчиненным дел не останется, поскольку далеко не все дела им можно поручить исходя из их худшей, чем у него, квалификации;

♦ руководитель будет перегружен, а подчиненные недогружены.

Чтобы этого избежать, руководитель должен изменить единицу измерения и последовательность планирования:

1) определить список самых важных дел, которые нужно выполнить подразделению;

2) загрузить работой своих подчиненных – расписать им все возможные задачи. В качестве единицы измерения квалификации взять не себя, а уровень сотрудников подразделения, и исходя из этого дробить задачи на подзадачи до тех пор, пока они не будут по силам большинству сотрудников. Вот эти подзадачи и нужно распределить между сотрудниками;

3) обеспечить и организовать их работу (разъяснить, помочь, обеспечить ресурсами и т. п.);

4) определить, как должен выглядеть конечный результат и к какому сроку он должен быть готов;

5) наметить промежуточные контрольные точки для проверки.

6) включить мероприятия по промежуточному и окончательному контролю в свой план работ.

И только после этого – планировать работу самому себе. Как это может выглядеть на практике?

Пример

Задача: главному бухгалтеру нужно попасть на прием к начальнику

налоговой инспекции по важному вопросу. Кому можно поручить эту

задачу в полном объеме? Никому! Начинаем дробить на подзадачи.

1. Навести справки о личности начальника – можно поручить другому (делегировать).

2. Узнать график приема – можно делегировать.

3. Проанализировать возможные сценарии беседы – можно делегировать.

4. Укомплектовать сумку с подарками – можно делегировать.

5. Назначить встречу с начальником – можно делегировать.

6. Покараулить в приемной, чтобы не убежал, – можно делегировать.

7. Съездить и поговорить – нужно сделать самому.

Видите, мы практически всю подготовительную работу по проведению столь важного и деликатного мероприятия поручили подчиненным, себе оставили только встречу. А ведь если бы мы этого не сделали, пришлось бы всей этой рутиной заниматься самому.

На кого из подчиненных ориентироваться при выборе единицы измерения? На тех, кого больше. Если в подразделении больше опытных сотрудников, то ориентируйтесь на их средний уровень, а молодые пусть подтягиваются, вы им лучше наставников назначите. Если больше неопытных сотрудников, то лучше ориентироваться на них, а несколько опытных будут их консультировать.

Горизонт планирования

Руководитель свободен, пока его подчиненные заняты полезным делом. А для этого им нужно подготовить фронт работ, что требует наличия свободного времени руководителя. Получается замкнутый круг: пока нет свободного времени – нет планов, а без планов – не будет свободного времени. Чтобы этот круг разорвать, нужно изменить порядок планирования.

Обычный руководитель планирует "сегодня на вчера". Утром он приходит на работу и узнает, что вчера произошло. После этого реагирует на вчерашние события: планирует день так, чтобы устранять последствия вчерашних завалов. Обычно это плохо получается – трудно планировать, не имея никакого времени на размышления. Плюс его могут отвлечь. В результате работа для подчиненных получается плохо подготовленной: она быстро кончается или у них что-то не получается и им нужна помощь руководителя. В итоге они снова к нему приходят и забирают у него время.

Это бесконечный процесс: пока мы устраняем последствия вчерашних событий, сегодня происходят сегодняшние события, на которые мы уже не успеваем реагировать сегодня и будем реагировать завтра.

Единственный выход – одолжить свободное время где угодно и подготовить подчиненным план работ хотя бы на один день. Пока они будут его выполнять, немедленно готовить им фронт работ на следующий день. Тогда завтра, пока они будут выполнять завтрашний план, можно будет готовить фронт работ на послезавтра и т. п.

Такой режим планирования называется "сегодня на завтра". Он очень напоминает историю про то, как учили работать погрузчика с лопатой: "Бери больше, кидай дальше. Пока летит – можешь отдыхать". На самом деле отдыха нет, руководитель все время в работе. Малейший сбой (например, вызвали на совещание) – и все срывается.

Для того чтобы у руководителя появилось свободное время, его сотрудники должны быть загружены работой как минимум на 2 дня вперед: на сегодня и на завтра. Тогда вы сможете планировать работу на послезавтра, имея 2 дня в запасе. Обычно этого более чем достаточно для компенсации любых неожиданностей.

Это теория, теперь давайте посмотрим, как это происходит на практике. Начинают все с планирования "сегодня на вчера" (или на поза-позапозавчера). В общем, начинают все с осознания огромного завала несделанных раньше дел. И разобрать его мгновенно за один раз нельзя. Что в этом случае делать?

Нужно смотреть не назад (на старые дела), а вперед: планировать день так, чтобы не возникало новых завалов. Планировать "сегодня на сегодня". Вести себя так, как будто старых завалов вообще нет. Это очень трудно психологически, ведь старые дела еще есть, они кричат и требуют внимания. Обязательно придется чем-то пожертвовать. Но если мы этого добьемся, то старая куча дел перестанет расти. Она станет конечной, а любое конечное дело когда-нибудь заканчивается. Стоит нам добиться того, чтобы мы делали все, что нужно, сегодня, и еще одно старое дело, как рано или поздно завал старых дел закончится.

Пример

Представьте себе, что вы – вновь назначенный руководитель сервисной компании по обслуживанию водопроводных труб в районе. Все водопроводные трубы когда-нибудь начинают течь. Чтобы устранить неполадку, нужно потратить много ресурсов: найти течь, докопаться до трубы, перекрыть воду, наложить заплатку, снова пустить воду и т. п. Чтобы течи не было, нужно выполнять профилактические работы: проводить проверки, выискивать потенциальные места течи, укреплять их. Это требует намного меньше ресурсов, но подобные работы нужно делать заблаговременно.

Но в это время где-то уже в очередной раз прорвало и, пока вы занимаетесь профилактикой, кто-то требует от вас немедленных действий по устранению аварии. Вот это и есть самое трудное: принять решение о том, за чей счет вы получите свой резерв времени. И невзирая ни на что, продолжать заниматься профилактикой.

В идеале у вас достаточно ресурсов и вы просто обменяете их на свое время. Например, у вас достаточно денег и вы просто заплатите своим людям за то, что они будут работать сверхурочно и устранят все аварии, пока вы будете в плановом порядке продолжать профилактику.

На практике ресурсов всегда не хватает и их нужно одалживать. Можно одолжить деньги в банке на оплату сверхурочных, а можно перекрыть воду и не устранять аварию несколько дней, а в это время работать на других объектах. Это будет означать, что вы достигли своей цели за счет потребителей, которые остались без воды. Каким путем идти – это выбор, который каждый руководитель делает сам…

Но пока вы не добьетесь того, что новые аварии перестанут возникать (или будут возникать в количестве, с которым вы можете справиться, не нарушая своих планов), вы не будете управлять ситуацией. Вот только теперь вы получите реальное планирование "сегодня на сегодня". И вашей следующей целью станет добиться планирования "сегодня назавтра".

Первый глоток свободы руководителя – планирование "сегодня на послезавтра". Первое достижение – состояние планирования на неделю вперед. В этом случае, раздав задания в начале недели, руководитель может целую неделю заниматься своими делами, отвлекаясь только на непредвиденные задачи.

Дальше начинаются основы мастерства, и нет пределов совершенству. Когда вы сможете планировать на квартал вперед, вы будете ощущать себя совершенно другим человеком с совершенно другими возможностями.

Выбор приоритетов

Выбор приоритетов – важнейший аспект работы руководителя, который далек от идеала у всех. Нас окружает столько дел, что мы физически не можем выполнить даже малую их часть. Естественное желание – сделать все дела. Но это невозможно, поэтому у каждого из нас есть список невыполненных дел. И этот список очень сильно действует нам на нервы и создает ощущение дискомфорта.

Чтобы выбраться из этой психологической ямы, нужно принять для себя две вещи:

♦ согласиться с тем, что все дела выполнить невозможно, и разрешить себе выполнять только важные, а остальные не делать вообще;

♦ научиться правильно выбирать важные дела – расставлять приоритеты.

По легенде, лучшее решение в этой области предложил Дуайт Эйзенхауэр, который во время Второй мировой войны был главнокомандующим войсками союзников в Европе, а впоследствии стал президентом США.

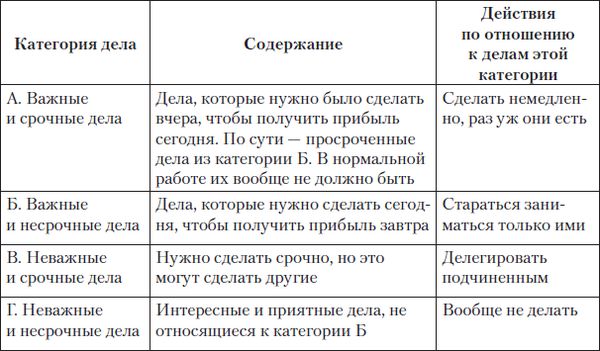

Он придумал все свои дела разделять по параметрам срочности и важности. Соответственно все дела разделились на важные и неважные, а также срочные и несрочные. Получилась комбинация из 4 категорий дел (табл. 4.1).

Таблица 4.1. Категории дел для выбора приоритетов

Вроде бы несложно и очевидно. И вполне понятно, как с чем поступать. Но на практике все сложнее.

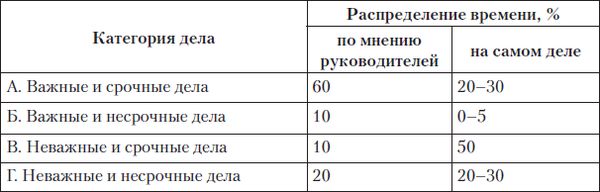

Существует большая разница между представлением людей о том, какими делами они занимаются, и тем, как это происходит на самом деле. Если провести опрос руководителей о том, какие дела занимают у них сколько времени, то мы получим приблизительно такую картину (табл. 4.2).

Таблица 4.2. Ожидаемое и фактическое распределение времени руководителей по делам разной приоритетности

Почему так происходит? Почему руководители выдают желаемое за действительное? Для того чтобы это понять, нужно научиться отличать одни дела от других и видеть весь процесс в динамике.

Что такое "важное, но не срочное дело" (ВнС)? Это то, что нужно сделать сегодня, чтобы получить результат завтра. Соответственно "важное и срочное дело" (ВС) – это то, которое нужно было сделать вчера, чтобы получить результат сегодня.

Важное и несрочное дело – как важный, но негромкий посетитель: пришел тихонько, постоял в уголочке и, если его не заметили, – незаметно ушел. А неважное, но срочное (нВС) – это крикливый, нахальный, но не важный посетитель: прибежал, накричал, всех растолкал и пробился к нам на прием. А когда пробился – говорил о какой-то ерунде. Чего приходил, чего кричал – непонятно. Только время зря потратил.

Каждый день находятся какие-то неважные срочные дела, поэтому суета постоянно стремится занять все время руководителя. Иногда руководитель знает и видит свои важные дела, но каждый день уговаривает себя, что он займется ими завтра, не желая замечать при этом, что завтра будут другие неважные срочные дела. Поэтому главную часть времени руководителя занимают неважные срочные дела.

Завтра для важных, но не срочных дел так никогда и не наступает. Иногда важные дела все-таки доживают до того, что превращаются в срочные (жареный петух иногда клюет, и больно). Тогда их приходится делать. Но большая часть важных дел так и не реализуется.

Неважные, но срочные дела можно и нужно делегировать подчиненным. Правда, для того, чтобы быть в состоянии это сделать, нужно перед этим выполнить важное, но не срочное дело: научить подчиненных самостоятельно делать порученные им дела. А кто нашел для этого время? Никто. Поэтому большинство неважных, но срочных дел обычный начальник не может просто так поручить подчиненным и должен делать сам.

Что из этого следует? Обычный необученный руководитель постоянно завален делами. Он весь в суете. И часто при этом сам знает, что занимается ерундой, но ничего не может изменить.

Такая ситуация обязательно действует руководителю на нервы. Чувство вины съедает его. Его весь день рвали на части: сначала неважными и срочными делам, потом важными и срочными. В конце дня на нем уже живого места нет. Поэтому наступает такой момент, когда он бросает все свои дела и с криком: "Да пропади оно все пропадом! Мне отдохнуть нужно! Все пошли вон!" – садится делать что-нибудь приятное (неважное и несрочное), чтобы успокоиться и восстановить свои нервы. Вот поэтому неважные и несрочные дела, которые, по идее, вообще не нужно делать, занимают так много времени.

Категория дела важна здесь и сейчас. С течением времени дело может перемещаться из одной категории в другую.

Пример

Для наглядности возьмем пример из сельского хозяйства. Чтобы осенью собрать урожай, весной нужно засеять поле семенами. Если этого не сделать, то осенью собирать будет нечего.

В январе начинается подготовка к посевной (пока важное и несрочное дело, так как посевная в марте). Надо бы начинать готовиться (покупать семена, запасать топливо, ремонтировать технику). Но тут приехали гости и остались надолго. В данном случае неважно, какой категории это дело – неважное и срочное (ведь они уже пришли) или несрочное и неважное (но приятное). В обоих вариантах толку мало.

Февраль пришел, а посевная – только в марте: она все еще важное и несрочное дело, которое может подождать. А тут есть неважные, но срочные дела: День влюбленных, 8 Марта и т. п. – в общем, празднование продолжается.

И "вдруг" приходит 1 марта! И завтра уже нужно начинать сеять! И посевная из важного, но не срочного дела мгновенно превращается в важное и срочное. Немедленно бросаем все другие дела – нам нужно сеять. Где семена, где топливо, где сегодня трактор? Семена нужно было заранее протравить… Жаль, но уже нет времени – так в землю покидаем, авось взойдут…

А что, если закончился март, а мы не посеяли? Все! Важное и срочное дело закончилось, оно уже не актуально. Появляется другое важное, но не срочное дело – что будем есть в сентябре и до следующего урожая?

Чтобы изменить ситуацию, руководителю нужно научиться разделять дела по категориям и изменить очередность выполнения своих дел так, чтобы в первую очередь посвящать себя именно важным делам.

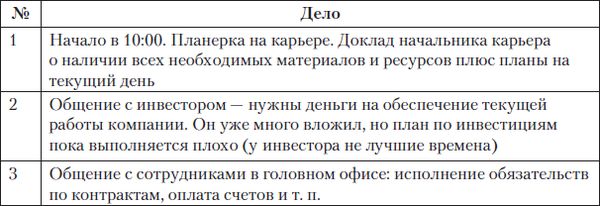

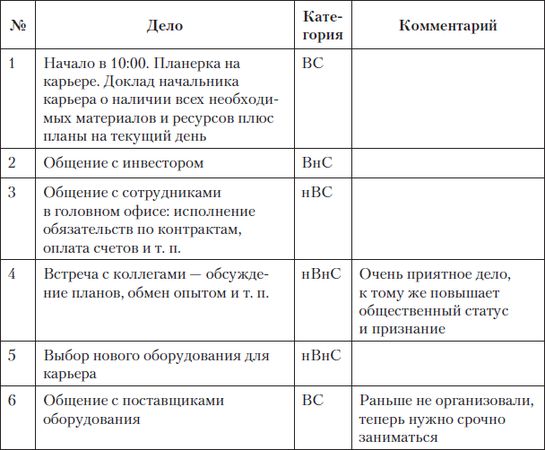

Давайте возьмем в качестве примера план рабочего дня реального руководителя и разберем его (табл. 4.3).

Таблица 4.3. Исходный план рабочего дня директора горнодобывающего предприятия (карьер по добыче камня) (до обработки)

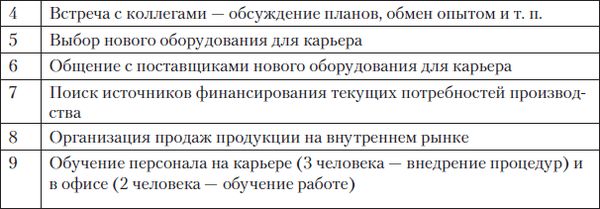

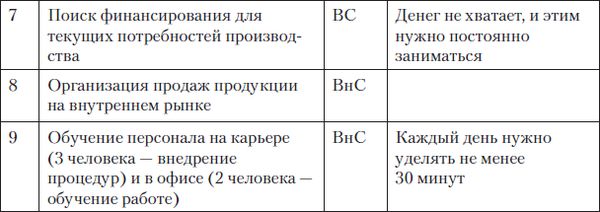

Посмотрите, как эти дела по важности и срочности распределил сам директор (табл. 4.4).

Таблица 4.4. План дня директора карьера (после обработки)

Теперь посмотрите, какими являются его настоящие приоритеты (табл. 4.5).

Таблица 4.5. План дня директора карьера после выставления приоритетов группой