Подобная направленность российских реформ, с самого начала ясная многим на Западе, долгое время не доходила до сознания нашей общественности. Даже среди профессиональных экономистов преобладало представление, что отказ от плановой и переход к рыночной экономике поднимет страну до новых высот. Не было понимания разнородности капиталистического мира, стратегии развитых стран, их заинтересованности в том, чтобы не создавать себе конкурентов, а исключать их путем подчинения менее развитых стран своим интересам.

В такой стратегии нельзя видеть заговор или злую волю. Она диктуется объективными обстоятельствами, природой капитализма, по которой преследование собственного интереса, будь то отдельный человек, фирма или страна, считается нормой политики и поведения. Это привело к тому, что мир давно разделился на развитые и отсталые страны. Известный теоретик миросистемного анализа И. Валлерстайн именует развитые страны "центром или ядром" мирового капитализма, а отсталые страны его – "периферией". Он пишет, что "отсталость – это не "неразвитость", т. е. не некая исходная докапиталистическая или досовременная стадия бытия, а следствие исторического процесса мирового развития, ведущего к установлению взаимозависимости между ядром и периферией. Отсюда следует, что дальнейшее расширение и углубление разделения труда в мировом масштабе приведут не к национальному развитию, как утверждали девелопменисты (сторонники теории развития. – С. Дз.), а к углублению отсталости стран периферии" (Валлерстайн, 2004, с. 675). Многие другие ведущие специалисты в этой области (Prebish, 1950, Emmanuel, 1972, Frank, 1978, Amin, 2010) также связывают феномен отсталости с положением, которое данная страна занимает в миросистеме капитализма. Те, кто прорвался вверх и обустроился там, доказывается в этих работах, заинтересованы в том, чтобы все более затягивать петлю зависимости одних от других (Gereffi and Korzenewicz, 1994, Arrighi, 1994, 2007, 2009, Bair, 2009).

Особенно благоприятные условия для усиления экономической зависимости на мировой арене стали складываться в результате краха СССР и исчезновения движения социалистической ориентации в развивающихся странах. Устранение угрозы экспроприации капитала, в том числе иностранного, со стороны социалистических и национально-освободительных движений привело к взрывному росту прямых иностранных инвестиций в этих регионах (Кругман, 2009, с. 127-160). Экспансия транснационального капитала объясняется стремлением присвоить "империалистическую ренту", вытекающую из разницы в оплате труда развитых капиталистических стран и мировой периферии (Amin, 2010). Рост эксплуатации регионов с низкой оплатой труда позволил повысить прибыли корпораций развитых стран при сокращении инвестиций в основной капитал. Специфическая форма, с которой связана современная форма этой эксплуатации, заслуживает большего внимания.

В индустриальном обществе прошлого предназначенный для продажи продукт, как правило, целиком изготовлялся на определенной фабрике или комбинате, где и определялась стоимость товара, прежде всего, затратами на оплату труда. Современная мировая экономика сильно изменилась под влиянием скачка в развитии транспорта и средств связи, резко "сократившими" географические расстояния и стимулировавшими международную интеграцию. В результате сложились "глобальные производственные сети", объединившие разработчиков и производителей продукции из различных регионов мира, порою отстоящих друг от друга на тысячи километров. При этом, однако, всегда есть головная компания, как правило, транснациональная корпорация развитой капиталистической страны, которая выступает главным организатором и получает главную выгоду от деятельности всей цепочки. Как показывают представители школы "глобальных цепочек стоимости" (global value chains – GVC) (Bair, 2009), процесс производства расчленяется на отдельные звенья с разной величиной добавленной стоимости. При этом высокодоходные стадии (разработка продукта, маркетинг, продажа, послепродажное обслуживание) закрепляются за головной компанией в развитой стране, а трудозатратные (собственно производство) переносятся в бедные государства с низким уровнем заработной платы. Этот процесс заказа производства за рубежом получил название аутсорсинга (outsourcing) и часто трактуется как чисто технический процесс размещения производства там, где оно более эффективно. Но поскольку эта эффективность связана не только с технической специализацией производства, но в гораздо большей мере с его переносом в регионы с низкой оплатой труда, то она имеет глубокий социальный подтекст.

Яркий пример иерархии, выстроенной по принципу трудозатратности производства, представляет собой интеграция экономик стран Юго-Восточной Азии. Специфику этого региона хорошо отражает знаменитая модель "летящего гусиного клина", представленная американским экономистом японского происхождения Терутомо Озава (Ozawa, 2009, p. 79). Как известно, впереди летящий гусь является ведущим для следующих за ним, а клин в целом возглавляется самой опытной птицей. Эту ситуацию многоступенчатой зависимости, рассматриваемую во многих работах западных экономистов, Озава отразил на схеме глобальной цепочки стоимостей.

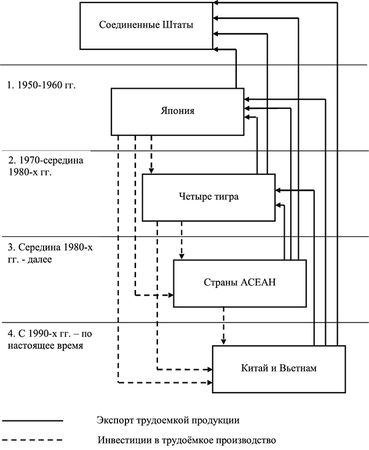

Рисунок 4.1. Цепочка стоимостей в экономике стран Юго-Восточной Азии

Пунктирные стрелки обозначают прямые иностранные инвестиции, осуществляемые транснациональными корпорациями более развитых стран в трудоемкие производства менее развитых стран. Сплошные стрелки обозначают экспорт трудоемкой продукции, идущий в обратном направлении.

Источник: Ozawa, 1993, p. 143. Воспроизведено по: Arrighi, 2009, p. 361.

Рисунок 4.1. показывает, что в роли ведущего гуся все послевоенное время выступают Соединенные Штаты. В 1950-1960-е годы Япония начала поставки продукции, сперва сельского хозяйства, а затем текстильной промышленности и стали, на американский рынок. Это были трудозатратные производства. По мере накопления капитала и исчерпания ресурсов массовой, дешевой рабочей силы японские фирмы стали переходить к производству автомобилей, стиральных машин, телевизоров и другой бытовой техники. В 1970-1980-е годы этот процесс достиг апогея и произошел перенос трудоемких производств в т. н. "Новые индустриальные страны" или "Четыре тигра" (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг), в которых имелись большие резервы дешевой рабочей силы. Теперь сырье и значительную часть узлов и комплектующих деталей для японской продукции, поставляемой на американский рынок, стали производить азиатские партнеры. Начиная с середины 1980-х годов НИСы сами стали осваивать более сложные современные производства, перенося трудозатратные процессы в страны АСЕАН. В последующем страны АСЕАН начали инвестировать капиталы в Китай и Вьетнам с той же целью – использовать их дешевую рабочую силу. В результате возникла очень сложная система интеграции, основанная на системе контрактов и субконтрактов нескольких уровней. Чем ниже уровень, тем более трудоемкие и ниже оплачиваемые функции он выполняет. Таким образом, экономическая интеграция в регионе характеризуется жесткой иерархией, в соответствии с положением в которой и происходит распределение добавленной стоимости между участниками. Главным получателем выгод от этого неравного партнерства выступают американские компании.

Ярким примером подобного разделения труда является производство айфона американской фирмой "Эппл" (Xing and Detert, 2010). Ее штаб-квартира находится в США, но производится популярное устройство на заводах южнокорейского предпринимателя в Китае. В 2009 г. айфон продавался в США по цене 500 долларов за штуку, а поставлялся из Китая за 179 долларов. Американская компания, таким образом, "накручивала" более 300 долларов! Однако в Китае была размещена лишь конечная сборка продукции, узлы и детали которой импортировались из Южной Кореи, Японии, Германии и других более развитых стран. В результате на долю Китая приходилось всего лишь 6,5 доллара, а остальные 172,5 доллара шли на оплату продукции поставщиков. Таким образом, айфон является в высокой степени глобальным продуктом, в создании которого задействована целая иерархия производителей с разным уровнем оплаты труда. Наибольшая доля добавленной стоимости присваивается головной американской компанией, не участвующей в производстве вообще.

В прошлое отошли времена, когда по морям и океанам рыскали вооруженные до зубов конкистадоры более могущественных стран, подчиняя один народ за другим и создавая колониальные империи для грабежа проживающих там народов. Теперь не всегда есть нужда в том, чтобы в завоеванные страны направлялись и содержались там дорогостоящие войска и администрации, а награбленные товары в парусных или даже паровых кораблях проделывали длинный и рискованный путь от места их получения до центров метрополии. Технический прогресс достиг таких фантастических высот, что для завоевания нужных территорий такие допотопные действия уже не нужны. Одним нажатием кнопки накопленные в центре капиталы способны со скоростью света прибыть в любой уголок земли и проделать нужный захват с гораздо большим эффектом, чем любая вооруженная экспедиция. По заданной из центра команде капиталы находят кого надо, а также знают, кого чем задобрить, и проникают повсюду для своего эффективного применения.

Эта страсть капитала к экспансии скрывается за идущими сверху вниз штрихами рисунка. Но отчего и почему она? Ответ на этот вопрос является убедительным опровержением основополагающего положения ортодоксии, что прибыль является предельным продуктом капитала. Если это так, то география для этого не может иметь значения. Собственно, так никто и не утверждает. Тем не менее, отчего-то капиталы из одних стран устремляются туда, где стоимость рабочей силы ниже всего. Если бы приведенное положение ортодоксии было верным и труд создавал только равный своей стоимости предельный продукт, то никакой нужды поиска его дешевизны быть не могло, а свой предельный продукт капитал приносил бы в любом месте. Но нет. Как рыба ищет, где глубже, так и капитал ищет, где стоимость рабочей силы ниже. Это потому, что стоимость, в том числе прибыль, создается не капиталом, как утверждает ортодоксия, а трудом, как утверждает марксистская теория стоимости и прибавочной стоимости. Согласно этой теории различные сферы и отрасли экономики отличаются друг от друга различиями в органическом строении капитала, т. е. соотношениями между трудом и капиталом, и там, где доля труда выше, соответственно, создается и больше стоимости. Не признавая это в теории, капиталист на практике именно это и признает за истину, и в погоне за ней он ищет регионы с низкой заработной платой. Там можно платить меньше, а получить большую долю стоимости в виде прибыли. Сплошные линии, стрелки которых обращены вверх, показывают, что потоки прибылей текут с мест, где создается стоимость, в места, где она присваивается.

Перенос производства в регионы мира с низкой оплатой труда породил устойчивую тенденцию к снижению доли трудовых доходов в ВВП развитых стран (Guscina, 2006, p. 4). Поскольку совокупный спрос на товары создается, прежде всего, спросом наемных работников, началось прогрессирующее отставание объема мирового рынка от растущих производственных мощностей. Это вызвало перенакопление капитала в реальном секторе экономики и соответствующее падение доходности производственных инвестиций. Именно на этом фоне возросла выгодность финансовых спекуляций и началось перетекание капитала из производственной в спекулятивную сферу мировой экономики (Greider, 1998). Обсуждаемое явление, как отмечалось, получило название "финанциализации". Она-то и лежит в основе текущего кризиса мирового капиталистического хозяйства.

Как уже отмечалось, новые возможности увеличения такого рода прибылей за счет стран дешевого труда особенно широко открылись в связи с крахом СССР и исчезновением социалистической ориентации в бывшем "третьем мире". По условиям т. н. Вашингтонского консенсуса, рыночным реформам был дан новый импульс, благодаря чему международные корпорации открыли себе новое Эльдорадо. Под шумок внедрения рынка и демократии и пользуясь дешевизной их рабочей силы, транснациональные корпорации стали переносить в периферийные страны трудозатратные, часто грязные, производства. Этот процесс сопровождался давлением международного капитала на национальные правительства с целью добиться нейтрализации профсоюзов, снижения норм безопасности рабочих мест, смягчения законодательства по охране окружающей среды и других мер, способствующих высоким прибылям. Немаловажно и то, что перевод производства из стран центра в периферийные государства позволил снизить заработную плату работникам также дома, что также способствовало увеличению прибылей.

Свободный рынок, где существует формальное равенство сторон, фактический результат всегда складывается в пользу развитых стран, является важнейшим условием сохранения этого порядка. "Силы мирового рынка, – пишет тот же Валлерстайн, – обеспечивают поддержание такого нежелательного "равновесия" (Валлерстайн, 2004, с. 673). К такому же выводу еще в 1950 году на примере латиноамериканских стран пришел известный специалист по развивающимся странам Пребиш. По его утверждению, будучи сырьевым придатком развитых стран и находясь от них в полной зависимости по всем линиям, периферийные страны, утверждал он, оказываются в порочном кругу, не позволяющем им вырваться из своего положения. То же самое доказывают и другие названные выше авторы.

Подобная оценка современной мировой ситуации позволяет по-другому взглянуть на положение нашей страны в советский период, а затем и на то, почему так, а не иначе проводились российские реформы. Выходит, что развитость не является функцией той или иной системы, рыночной или плановой, капиталистической или социалистической, а зависит от положения, которое та или иная страна занимает в миросистеме. Так, страны Латинской Америки всегда были капиталистическими, и "командно-административная система" не могла мешать их развитию. Тем не менее они были и пока остаются отсталыми, так как принадлежат не центру, а периферии мирового капитализма. С другой стороны, Китай широко использует "командно-административные методы" ведения хозяйства, что не мешает ему иметь самые высокие темпы экономического роста. Всеми силами он старается вырваться из положения периферийной страны, в то время как мы де факто взяли курс на возврат к такому положению. Каково положение страны в мире, таков же динамизм ее развития.

То же самое следует сказать и о советской экономике. Выходит, что уровень ее развития определялся не тем, что она не была рыночной, а положением СССР в мире, где он, в отличие от развитых капиталистических стран, не мог питаться чужими соками, а, наоборот сам питал тех, кто следовал в его фарватере. Что рыночная экономика не является панацеей от отставания и вовсе не содержит потенциал роста и процветания, подтверждено теперь не только опытом других, но и нашим собственным переходом к ней. Мы не только не приобрели новый, а утратили свой прежний потенциал, так как лишились своей самостоятельности и наша экономика все больше подчиняется интересам других стран.

Если бы целью реформ был подъем российской экономики до уровня развитых стран, как это декларировалось при их проведении, то за 20 лет их осуществления мы достигли бы значительного прогресса. Но произошло прямо противоположное: в прошлом индустриально развития держава превращается теперь в страну периферийного капитализма. Сегодня эта угроза во весь рост встала перед нами. Вступление нашей страны в Международную торговую организацию (ВТО) при нашей неконкурентоспособности и слабом противодействии давлению мирового рынка, надо ожидать, окончательно закрепит Российскую Федерацию в положении периферийной страны как сырьевого придатка и рынка товаров более преуспевающих стран (Болдырев, 2012).

Механика этого подчинения подробно рассмотрена в указанных выше работах, среди которых особый интерес для нас представляет книга Ричарда Роузкрэнса "Подъем виртуального государства" (Rosecrance, 1999). В ней на большом конкретном материале раскрыта рассмотренная выше стратегия западных компаний, когда головные функции (маркетинг, разработка новых моделей, проектирование, программное обеспечение, реклама, послепродажное обслуживание и другие операции, создающие высокую добавленную стоимость) сосредотачиваются в странах центра, которые он называет "головными странами" (head nations). Что касается производственных и сбыто-снабженческих функций, связанных с использованием местной рабочей силы, то транснациональные компании переносят эти функции в другие страны, которые Роузкрэнс называет "телесными" (body nations). Разделение функций компаний по аналогии с человеческим телом на те, которые решаются головой, и те, которые решаются другими органами тела, ясно указывает на то, что России теперь отводится вспомогательная функция по выполнению команд стран, воплощающих "мозг" мирового капитала.

Во второй главе мы показывали разрушение экономики нашей страны, в результате которого из головной (head nation) мы превращаемся в телесную страну (body nation). Сырьевая направленность нашей экономики, ее импортная зависимость по широкому кругу товаров и создание у нас иностранным капиталом производств с "отверточной технологией" является свидетельством того, что с нами именно это и происходит. Почему? Потому что мы приняли такую модель экономики, где командное положение в экономике занял не эффективный собственник, необходимостью которого мотивировалась обвальная приватизация, а тот, который ничем другим, кроме как чтобы хватать чужое и обогащать себя, заниматься не может. Забота о завтрашнем дне, тем более о модернизации экономики, ему глубоко чужда. Потому-то мы вступили в эпоху непрерывных техногенных катастроф, которые следуют одна за другой. Промышленные объекты взрываются, туристические лайнеры тонут, самолеты падают, увеселительные заведения загорают – и везде гибнут люди. И все это в погоне за длинным рублем. Создаваемые по поводу катастроф комиссии не раскрывают ту правду, что от существующих объектов доходы выкачиваются в частные карманы при полной беззаботности об их обновлении и модернизации.

А пока техногенные катастрофы следуют одна за другой, а выкачанные из российской экономики доходы миллиардами уплывают за рубеж, мы все больше сползаем на тропу периферийной страны, подчиняющей свою экономику интересам центра. Государство создавало разного рода фирмам льготные условия для выполнения тех или иных технических, экономических или социальных функций. Но чаще всего дело кончается одним и тем же: деньги исчезают, вернее сказать, они оказываются на зарубежных счетах. Для отвода глаз обычно создается видимость дела: заключаются контракты с подрядчиками и субподрядчиками о выполнении работ, поставках продукции, оказании услуг и т. д. Им же переводятся деньги, а после выясняется, что это были искусственно созданные фирмы-однодневки, которые куда-то исчезали. После этого довольная своим успехом головная фирма объявляет о своем банкротстве. К тому времени деньги уже оказываются в нужном месте, чаще всего в офшорах, созданных специально для увода капиталов за рубеж.